天猫双十一交易额是多少?突破571亿元。今年“双十一”依旧火爆,天猫商城用了38分28秒即完成交易额超100亿元。昨晚12点,双十一天猫总成交额571.12亿元,移动端占比42.6%,共产生物流订单量2.78亿件,再度创下历史新高,创造了世界电商购物的奇迹。

阿里巴巴今天凌晨收盘价

说起“双十一”,众多资深买家可以滔滔不绝道出很多省钱经:且不说参与的店铺会给出各种优惠折扣,包括天猫、京东、苏宁易购、国美在线等电商平台也会通过赠送红包、消费抽奖等方式,进一步降低消费者支出。

不过,消费热情的集中爆发以及电商们针锋相对的竞争,也带来种种弊端。换一个角度看“双十一”,不难发现各种不节约和不环保。571亿元,尽管电商对这样的战绩喜不自禁,可有谁想过,这当中有多少会因为一时的消费冲动变成浪费呢?

双十一已经变味,一个最大的变化就是消费者花费的时间成本越来越高。如今的“双十一”看起来有很多优惠,但消费者若要享受到,必须花费极大的时间成本,是电商在浪费消费者的时间。

今年电商在“双十一”推出的额外优惠,是完完全全地损害消费者利益,每家电商都有自己的小游戏或红包,而且不唯一,有的还有四五个;要求消费者参与的时段也不唯一,一天里可能有五六趟……如果消费者想要享受到这些优惠,先要花费大量时间了解规则,然后再一天24小时坐在电脑前,在不同网站间乃至手机间切换。这要花费多少时间?

电商之所以会发展,一个重要原因是降低了消费者的采购成本,包括金钱和时间两方面;但电商在‘双十一’期间的游戏规则,让电商完全丧失了这些固有优势,完全是一种倒退。

以阿里巴巴总股本25.13亿股美国存托股计算,股价下跌4.61美元让阿里巴巴市值损失约116亿美元,折合人民币712亿元,这比天猫双十一全天交易额还要高一些。

截至北京时间11月12日零点,天猫双十一全天交易额突破571亿元,刷新了记录。

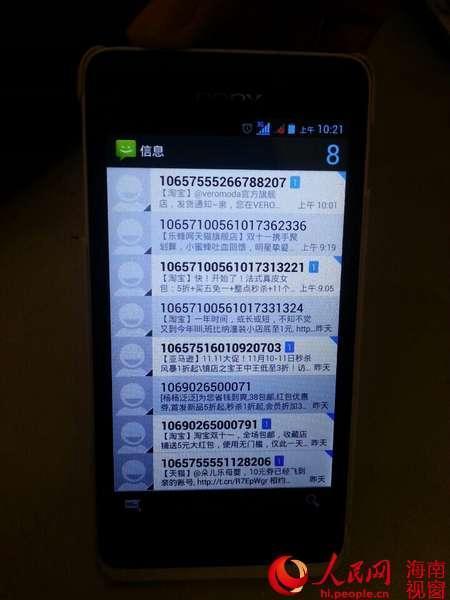

“双十一携手聚划算,小蜜蜂吐血回馈”、“11.11大促,11月10日—11日秒杀风暴”、“姐!优惠券已发送至你账户,速查收哦”……双11购物狂欢节来袭,各大电商网站一片红火,却给不少顾客带来些许烦恼。多位海口市民反映,这段期间,手机上的各类推销信息轮番轰炸,让人不胜其烦。

从11月初到11日,王小姐总共收到上百条垃圾短信。“这几天手机短信提示音不断,打开后都是各商品的促销广告,真让人烦心。”王小姐说,短信内容大多为促销、推广等信息,手机都快被这些垃圾信息占领了,让人不胜其烦。

有同样烦恼的不仅是王小姐,许多市民也表示不堪其扰。“几乎每天都能收到垃圾信息。”市民陈女士反映,近几日,她收到各类商家发的近百条“双十一”推销短信和信息,集中轰炸,一天就要删十多二十条,让她不胜其扰。

记者从陈女士提供的自己手机上收到的各类推销短信中发现,这些信息多半都是曾经光顾的商家发过来的。“没想到个人信息就这样被商家利用,这太扰人了。”陈女士说,自己是一些商家的会员,会员卡上会留有姓名和手机号。同时,自己也经常在网上购物,上面也留有地址和手机号。

11月11日,记者采访了多名市民,绝大部分受访者均表示这段时间,几乎每天都能收到促销的垃圾短信。对于商家这种强制推销的手段,他们并不赞成。“希望过一个安静的‘双十一’。”

汤嘉琛

又是一年“双十一”,又到被网友称为“剁手节”的网购狂欢时刻。从2009年开始,天猫、京东等电商网站借机促销,交易额已从0.5亿元猛增至2013年的350亿元。今年“双十一”依旧火爆,天猫商城用了38分28秒即完成交易额超100亿元。有机构预测,今年“双十一”天猫商城的交易额或将突破500亿元。

去年“双十一”前,李克强总理曾盛赞马云“创造了一个消费时点”。过去几年中,这个声势日渐浩大的网络购物节,确实给中国经济带来了新气象。它刺激了民众的消费需求,也使电商、快递业、传统零售业等出现了革命性变化。但与此同时,“双十一”面临的争议越来越大,有人认为它已成垃圾消费的代名词。

各大商家在发起“促销大战”时,都极力将“双十一”渲染成一个折扣低、省钱多、机会难得的网购良机,吸引数千万消费者参与了这场购物狂欢。然而,每年都有诸多案例表明,“双十一”中充斥着虚假折扣、以假乱真、消费欺诈等消费陷阱;不少消费者也开始意识到,“双十一”激发了大量的冲动消费,很多抢购来的商品虽然便宜却并不实用,还有报道称一些消费者“刚下单就想退货”。

“双十一”之乱,从商家的广告大战中就可窥见一斑。日前,某电商网站在多家媒体投放了一组以“打脸”为主题的广告,广告语包括“快递等半月”“五折买假货”“差评被人肉”内容,直指竞争对手价格虚高、快递慢、平台售假、促销玩噱头、刷单造数据等问题。事实上,这些问题几乎已成电商领域的通病。

值得注意的是,随着各大电商之间竞争越来越激烈,“双十一”战线已经前后长达一个月左右,虽然这是商家自发的市场行为,但无序的竞争带来了多重恶果:一方面民众的冲动消费被进一步刺激和放大,另一方面是消费者对电商网站的信任被透支,此外还导致了快递行业不堪重负、过度包装不环保和浪费等问题。

或许有人觉得,“双十一”只是一个网购狂欢节,在这时候谈论“理性”有些不合时宜。可事实并非如此,已有六年历史的“双十一”消费热潮,不能沉醉在逐年攀升的数字泡沫中。如果要获得长足发展,无论是商家还是消费者,都必须有更多的理性。唯有如此,才不会让“双十一”成为一场“垃圾消费”狂欢节。

消费是经济增长的引擎,“双十一”被寄予了促进消费升级和经济转型的厚望,但只有规范和理性才能保证它不会在狂欢中走偏。前不久,国家工商总局专门约谈阿里巴巴、京东等10家大型电商,要求防范用“先涨价后降价”方法虚构优惠促销、不得虚构成交量和交易额等。这些举措意在对“双十一”乱象纠偏,是顺应民意之举。但如果要让网络购物更加规范,监管的篱笆还应该扎得更紧。