四川各族人民大支持

是红军得以生存和取得长征胜利的重要保证

四川是红军长征从南向北的桥梁和中转基地,是三大主力红军会师加油的总驿站,四川各族人民为红军长征的胜利作出了重大贡献,特别是在极端困难的条件下,给予红军大量的粮食支援,是红军得以生存和取得长征胜利的重要保证。江红英介绍,毛泽东长征到达陕北和全国解放后,曾多次回顾讲述,高度评价红军长征过雪山、草地时期,四川各族人民对红军长征、对中国中革命作出的重大贡献,并称之为“牦牛革命”。

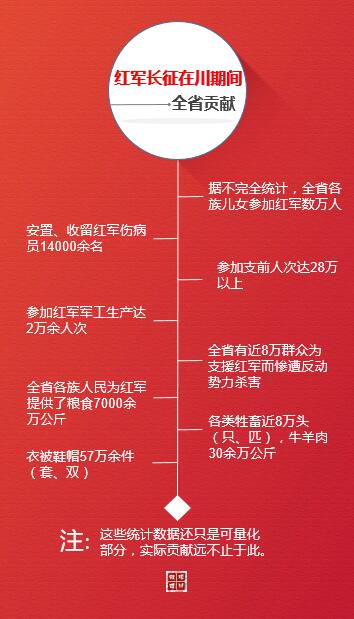

据不完全统计,红军长征在川期间,全省各族儿女参加红军达数万人,安置、收留红军伤病员14000余名,参加支前人次达28万以上,参加红军军工生产达2万余人次,全省有近8万群众为支援红军而惨遭反动势力杀害;全省各族人民为红军提供了粮食7000余万公斤,各类牲畜近8万头(只、匹),牛羊肉30余万公斤,衣被鞋帽57万余件(套、双)。这些统计数据还只是可量化部分,实际贡献远不止于此。9月初出版的《红军长征在四川图志》(上、下册),就用图表的形式首次展现红军长征途径四川期间,四川各族人民给予的物质支持。

红军长征在四川

展望未来:

长征精神是激励四川不断实现新长征胜利的重要精神支柱

“长征在四川留下了深深的印记,长征精神也深深扎根在四川,激励着四川人民在党的领导下不断书写了长征新篇章。”江红英说道,在抗日战争中,四川各级党组织和各族人民发扬不怕任何艰难险阻、不惜付出一切牺牲的长征精神,坚忍不拔、顾全大局,在党的抗日民族统一战线旗帜下,自发捐金献物,积极报名参军抗战,一大批四川籍共产党员站在抗战最前线。解放战争时期,四川各级党组织和广大党员发扬理想至上、信念坚定、前赴后继、不怕牺牲的长征精神,涌现出以重庆渣滓洞、白公馆和成都十二桥烈士为代表的英烈群体。社会主义建设时期,无数共和国的建设者发扬独立自主、艰苦奋斗、百折不挠、勇往直前的长征精神,在极度艰苦的环境中,写下了三线建设的光辉史诗。改革开放新时期,四川的农村改革、城市经济体制改革走在全国前列,这是对长征精神中实事求是、敢为人先、勇往直前基因的传承和发展。在“5·12”汶川特大地震和“4·20”芦山地震中,各级党组织和广大党员干部充分发扬紧紧依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、团结互助、众志成城的长征精神,与全国人民一起共同创造了人类救灾史上的伟大奇迹。

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。当前,决胜全面小康、建设经济强省是全省人民的一场新长征,在长征精神的激励下,全省人民一定能在新长征上实现新胜利,在实现伟大中国梦征程中谱写出壮美的四川篇章。”江红英表示,历史最大的作用就是为现实服务。以史鉴今,回顾过去,从历史中吸取营养和力量是为了更好地解决现实问题,为了我们能有一个更光明未的来。在她看来,“长征路上奔小康”网络媒体“走转改”大型主题采访活动的意义,是要在精神层面鼓舞四川人民,实现建设经济强省、决胜全面小康的目标。精神的力量是巨大的,最基本的支撑。有了精神力量的支持,不管是做人还是做事,对我们奋斗的事业来说,都会有一个强大的意义。