300多场报告惠及近20万人次 西安95岁老人34年坚持播撒“红色种子”

来源:西安晚报 时间:2024-06-17 07:13:32 编辑:唐港 版权声明

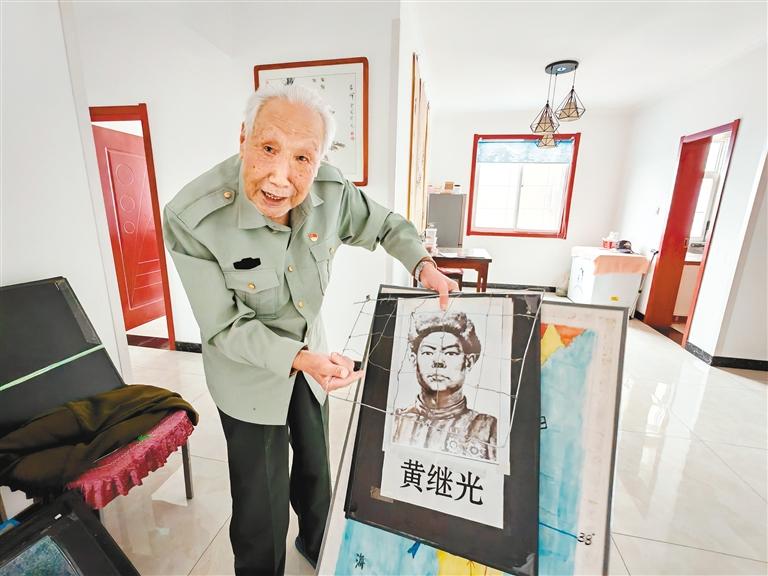

杨老随手抽出一张教学画板,就能绘声绘色地讲出革命先烈的英雄事迹。

杨老获得的一些荣誉

“很多青少年不知道当下的美好生活是怎样得来的,我们有责任有义务把中国革命、建设的艰苦历程,把无数革命先烈流血牺牲的事迹告诉他们。”今年95岁高龄的杨清源老人投身关心下一代工作34年,通过300多场报告引导青少年知史爱党、知史爱国,赓续红色血脉。

童年目睹日军轰炸西安

长大后参军报国

走进杨清源老人的家,干净整洁,客厅摆着一张八仙桌和两把木椅。八仙桌上立着的一张大相框尤为醒目,这是他荣获“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章时的纪念照。桌旁和地上堆满了讲课道具和教学画板,一把写着“抗日英雄刀”的木制大刀最为吸引人。

1930年4月,杨清源出生于西安市桥梓口附近。谈及抗日战争,老人的思绪一下回到童年时代。杨老说,抗日战争期间,西安遭受了日本侵略者长达7年之久的轰炸,姨妈、姨父一家都因此丧命,他心里早早便埋下了革命的种子。

1950年,杨清源参军,1951年初随部队入朝鲜作战,并荣获三等功。1956年,杨清源先后在武汉、南京两所军事院校任政治教员。1977年转业至陕西师范大学,任马列教研部党史研究室副主任,从事中国革命史、党史的教学和研究工作,后又任陕师大民族预科部主任。1990年退休后,闲不下来的杨清源又走上了爱国主义教育和革命传统教育的讲台,一直在关心下一代工作中发挥光和热。

自己制作辅助道具

让革命事迹“活起来”

作为一名老兵,杨老通过自己的真实经历,结合多年的党史教学经验,活灵活现地还原经典场景。为了增强宣讲效果,他多次向陕师大教育学院的教授请教,针对青少年的特点,创造出一套独特的讲课模式。

讲抗日战争时,他挥舞着大刀教孩子们唱《大刀进行曲》;讲抗美援朝战场,他用细铁丝、布料、灯泡自制带着降落伞的“照明弹”,模拟出敌人利用照明弹阻止志愿军行动的场景;他用矮木凳还原上甘岭战役中最残酷的坑道战,致敬危难中智慧、勇敢的英雄;他从校图书馆借来杨开慧、蔡和森、恽代英、吉鸿昌等烈士的历史照片,复印在大尺寸的相纸上,用形象化的直观教学方法,让中小学生印象深刻……

从《毛泽东青少年时代的故事》《长征精神永存》《抗美援朝精神永存》,到《共产党带我们圆了奥运梦》《五四精神薪火相传》《抗震救灾精神永存》……为了精心打磨报告专题,他阅读了大量历史资料和革命先辈们的回忆录,参观展览、多方查阅史料,从中摘取了很多生动、感人、富有教育意义的情节,把它们尽可能故事化。

退休34年来,随着革命精神在时代发展中蕴育出的新内涵,杨老的报告也与时俱进,随时修改,充实稿件。用他的话说,“讲党史一定要结合现实情况”。

先后完成300多场报告

直接听众近20万人次

从第一场报告开始,杨老就给自己立下“四不”原则:不要课时费、不要纪念品、不要吃请、不要接送。不仅如此,他还经常自掏腰包,帮助困难家庭,积极参与各类公益活动。

多年来,每天收看新闻,学习读报成为杨清源的良好习惯。遇到党和国家发布重要方针政策以及好人好事等正能量信息,他都会将报纸剪下来保存,方便不断丰富报告内容。他还复印这些资料,定期分发给孩子们,帮助孩子们提高阅读和写作能力。

“杨老用行动践行着‘知识传播者’的使命。”“杨老不仅传授知识,更塑造了我们的价值观和责任感。”……5月12日,杨老受邀为陕西师范大学长安校区百余名师生作《革命先烈 精神永存》的主题报告。报告结束后,同学们纷纷写下心得和祝福语,当作礼物送给杨老。

截至目前,杨清源已先后为240多所学校和单位作报告300多场,直接听众近20万人次,两次荣获“全国教育系统关心下一代先进个人”称号,10次荣获“陕西省教育系统关心下一代先进个人”称号。

只要一息尚存

就要把这项事业做下去

“朝鲜战争是新中国的立威之战,真正上过战场的人才知道这个‘胜利’是怎么来的,我们付出了多大的代价。”杨老回忆起当年的战斗情景,记忆犹新。为了躲避敌机,他和一起向前线运输弹药物资的战士们只能在夜里背着物品行进。朝鲜的冬天气温常常在零下30多摄氏度,呼啸的炮弹炸起的土块碎石飞溅到身上,他抱着八十斤的炮弹箱冲向前线。子弹擦身而过,屡次死里逃生。

杨老告诉记者,他特别知足。1953年,他和战友们准备回国,在平壤火车站排队脱帽,面向朝鲜的大地向长眠在异国他乡的战友们告别。那一幕,他永远都忘不了。

“尽管我的精力越来越不济,但我只要一息尚存,脑子好使,手脚灵便,我就把这项事业做下去。能为社会做点事,我心里高兴得很。”杨老说,希望年轻人珍惜来之不易的生活,让更多的青少年通过听报告了解革命历史,为实现中华民族伟大复兴贡献一份力量。 文/图 记者 陈静

来源:西安晚报

相关热词搜索: 西安