哪些国际友人和组织曾援助中国抗日?八办隆重推出“大道同行”常设专题展

来源:华商网-华商报 时间:2024-09-05 14:58:29 编辑:方正 版权声明

9月3日是中国人民抗日战争胜利纪念日,也是世界反法西斯战争胜利纪念日。为铭记世界上爱好和平与正义的国家和人民、国际组织等各种反法西斯力量对中国人民抗日战争的历史性贡献,2024年9月3日,八路军西安办事处纪念馆隆重推出“大道共行——抗战时期的国际友人与七贤庄”常设专题展。

该专题展以世界反法西斯战争全局视野解读中国抗战,梳理抗战时期国际友人与七贤庄三个历史时期的关联,分为“支援红军 传递真相”“亲历风云 力促团结”“正义支援 守望相助”三部分,通过近300张历史照片,百余件文物史料,打卡、微缩场景、油画创作、灯影互动、问题滚轮等14个辅助展项,讲述30余名国际友人(包括国际团体)与中国抗战的故事,弘扬伟大抗战精神和国际主义精神。

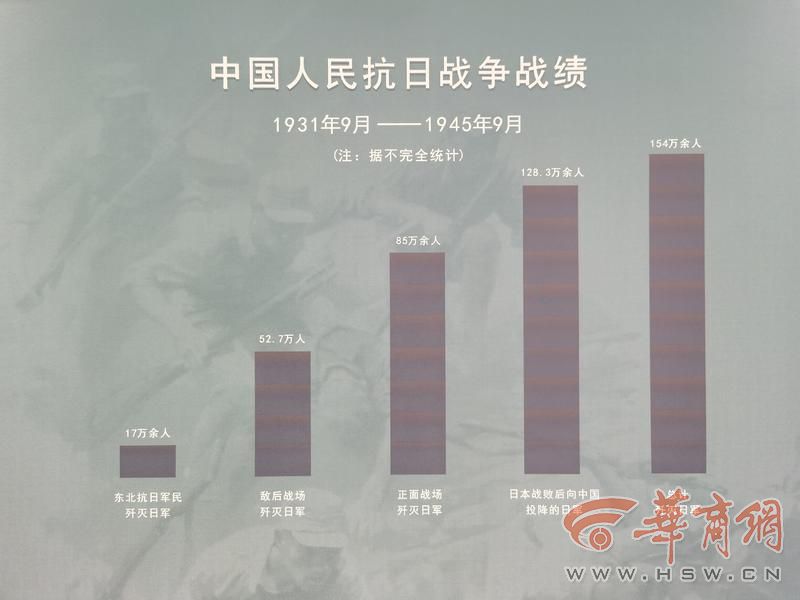

20世纪30年代,世界法西斯势力猖獗,轴心国德国、意大利、日本先后点燃世界大战战火。反抗消灭法西斯、维护人类和平成为全世界人民的共同使命。中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场,中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分。

在艰苦卓绝的抗日战争中,许多爱好和平、充满正义感的国际友人纷纷来到中国,积极投身中国人民的独立和解放事业,与中国人民共同谱写了一部团结起来反对法西斯、捍卫人类和平的灿烂篇章。

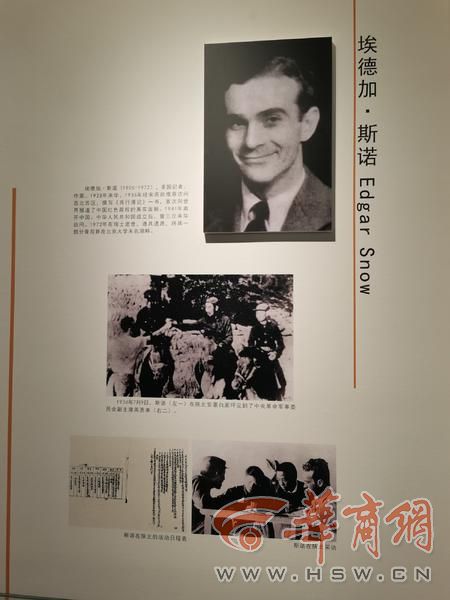

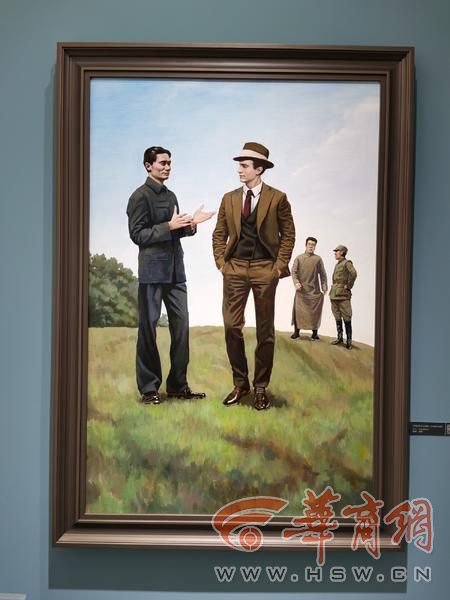

偏居陕北一隅的中国共产党人,以博大的胸怀、宽广的眼界观察世界,主动邀请美国记者埃德加·斯诺访问西北苏区,将中国共产党关于建立抗日民族统一战线乃至反法西斯联盟的主张传递给全世界,得到国内外进步力量的广泛认可、同情和支持。

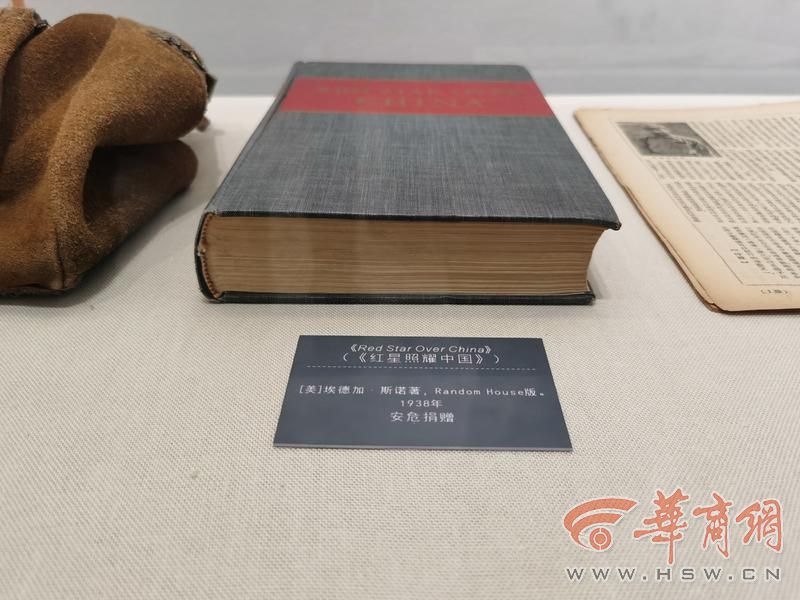

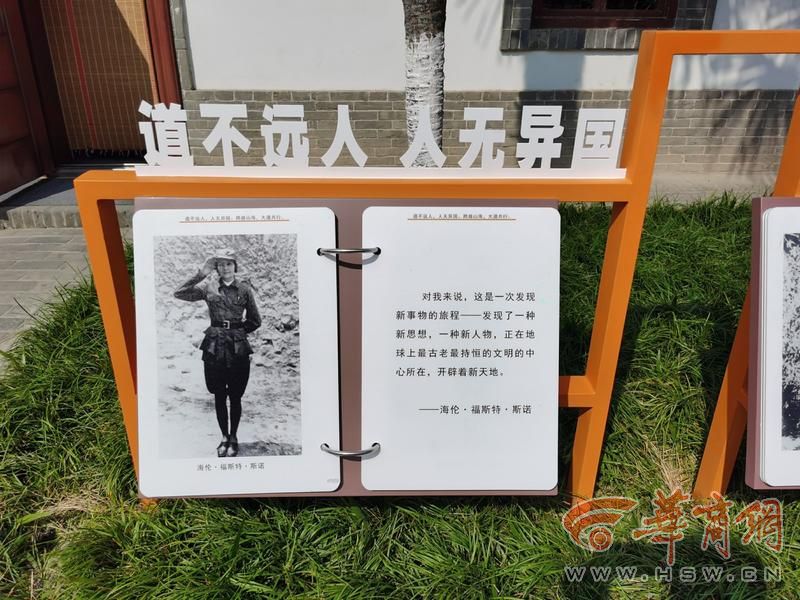

展览重点展出了斯诺、海伦夫妇文物36件/套和百余份史料,呈现斯诺、海伦夫妇对中国抗战的大力援助和深厚情谊。

埃德加·斯诺(1905-1972),美国记者、作家。1928年来华。1936年经宋庆龄推荐访问西北苏区,撰写《西行漫记》一书,首次向世界报道了中国红色政权的真实面貌。1941年离开中国。中华人民共和国成立后,曾三次来华访问。1972年在瑞士逝世,遵其遗愿,将其一部分骨灰葬在北京大学未名湖畔。

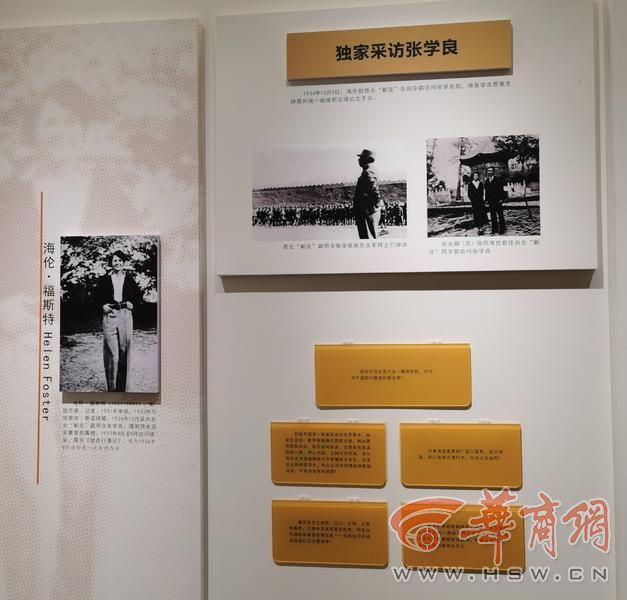

海伦·福斯特,美国作家、记者。1931年来华。1932年与埃德加·斯诺结婚。1936年10月采访西北“剿总”副司令张学良,提前预告西安事变的真相。1937年4月至9月访问延安,撰写《续西行漫记》。

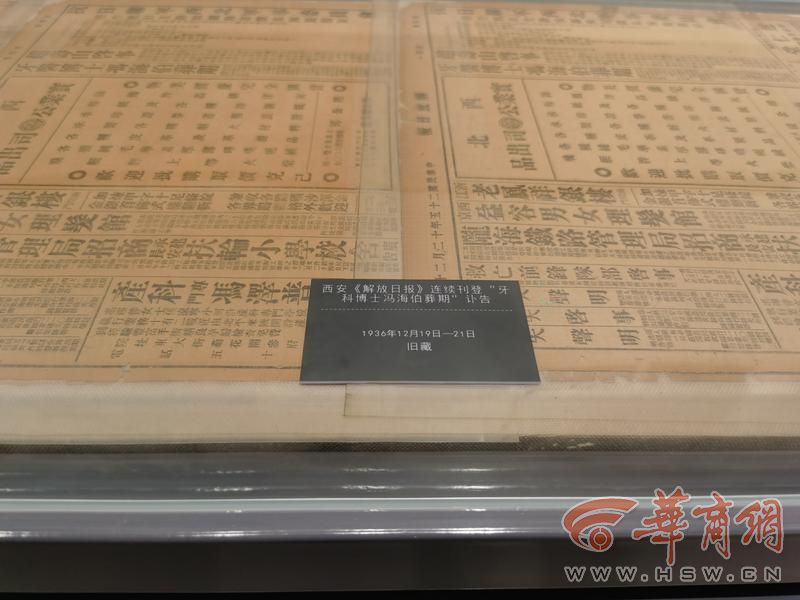

首次展出的西安《解放日报》、《西北文化日报》两份地方性报纸,均是西安事变爆发及和平解决的珍贵见证。

展览还利用科技手段将爱国青年云集七贤庄、工合运动写真等静态文物转化为动态视频,提升文物“亲和力”。

1935年10月,中共中央率领中央红军长征到达陕北,为解决红军医疗器具和药品奇缺的问题,中共驻东北军代表刘鼎接受中共中央的指示,在七贤庄一号院建立以德国共产党人冯海伯诊所为掩护的秘密交通站。展览根据国际友人与七贤庄的故事创作油画作品,再现了七贤庄作为红色桥梁的历史地位和作用。

根据历史史实创作的场景复原微缩模型,动静相宜、虚实结合,有效传递伟大抗战精神和国际主义精神内涵。

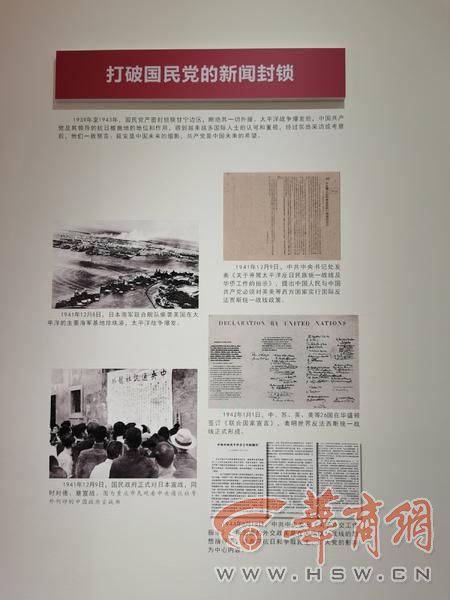

1939年至1943年,国民党严密封锁陕甘宁边区,断绝其一切外援。太平洋战争爆发后,中国共产党及其领导的抗日根据地的地位和作用,得到越来越多国际人士的认可和重视,经过实地采访或考察后,他们一致预言:延安是中国未来的缩影,共产党是中国未来的希望。

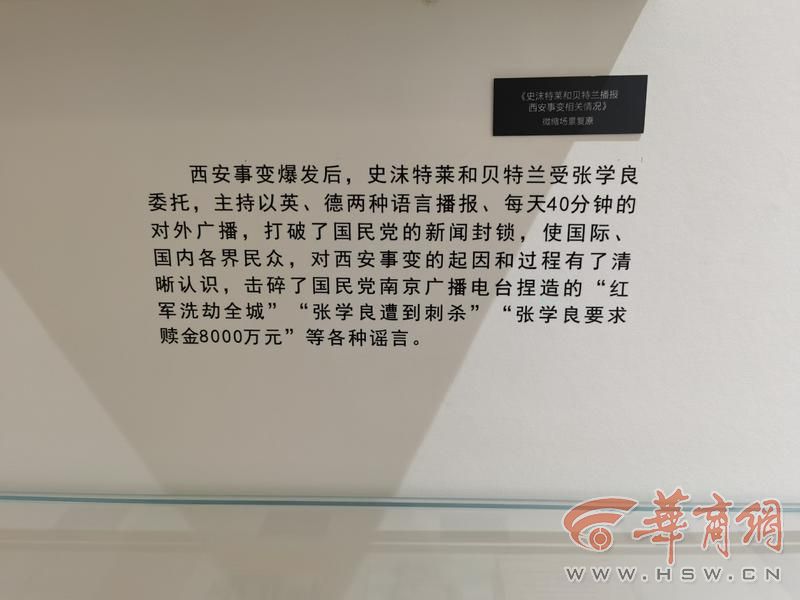

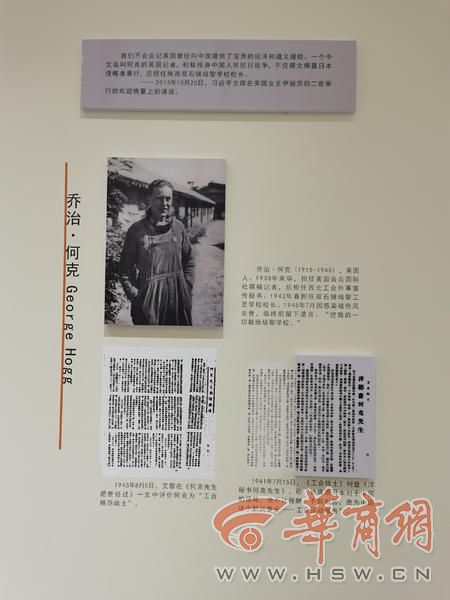

展览介绍的外国记者,除了斯诺、海伦夫妇,史沫特莱和贝特兰,还有撰写《红色中国报道》(后译为《北行漫记》)的美国记者、探险家、作家哈里森·福尔曼,1944年访问延安期间多次单独采访毛泽东的出生于德国的英国人冈瑟·斯坦因,以及不仅撰文揭露日本侵略者暴行还担任陕西双石铺培黎学校校长的英国记者乔治·何克等。

除了支持中国抗战的外国记者,展览还介绍了国际援华医疗援助。

抗战初期,中国军队医疗人员占军队总人数不足1%(标准配比约10%),医药器械严重匮乏。以加拿大、美国、印度等国家的志愿医务人员为主体组成的援华医疗队及大量国际医学友人,本着救死扶伤的人道主义精神,先后来到中国,或救治伤员,或筹设医疗机构,或训练医务人员,为中国抗战做出不朽贡献。

这些医生除了在中国家喻户晓的加拿大共产党员、胸外科专家诺尔曼·白求恩,还有加拿大护士琼·尤恩,加拿大眼科专家理查德·布朗(中文名包志德),祖籍黎巴嫩的美国医学博士马海德,德国内科专家汉斯·米勒等。其中,马海德和汉斯·米勒,还加入了中国共产党和中国国籍,并先后被卫生部授予“新中国卫生事业的先驱”、“杰出的国际主义白衣战士”荣誉称号。

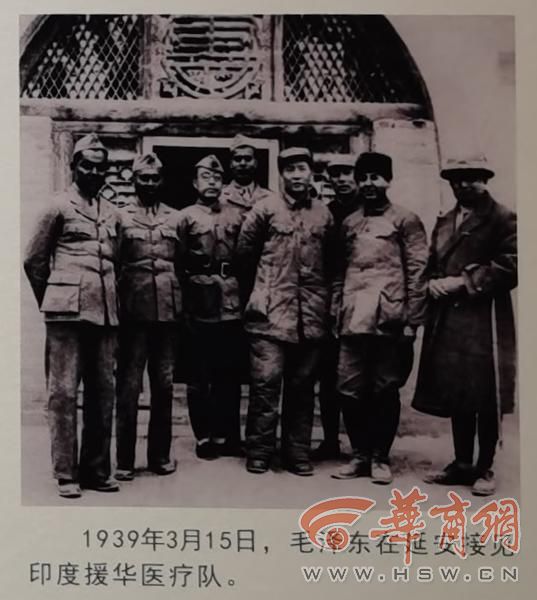

1938年9月,印度派出了由爱德、卓克、巴苏、柯棣、木克等5名医生组成的印度援华医疗队来到中国。1939年2月,他们经八路军驻陕办事处到达延安。1939年底至1940年8月,转战在晋东南、冀西、冀南、冀中和晋察冀等抗日根据地,开展医疗救护工作。来到中国后,他们每个人都在名字后加了一个“华”字。

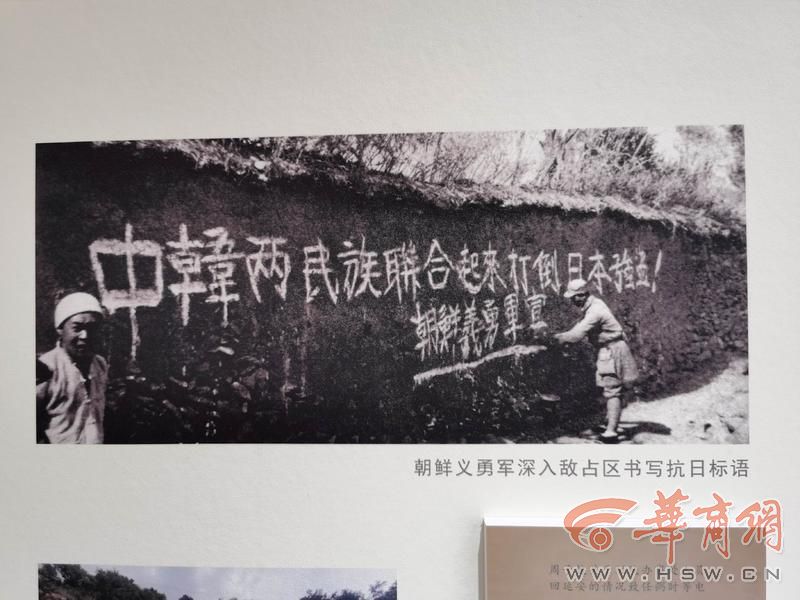

在抗击日本法西斯的伟大战争中,苏联和美国先后组建志愿航空队来到中国与中国人民并肩作战,苏、美数千名空军健儿血洒长空,献出了宝贵生命。朝鲜、越南等被日本侵略的亚洲国家和人民,以及有良知的日本人,也同中国人民紧密团结起来,共同反对日本帝国主义的侵略。

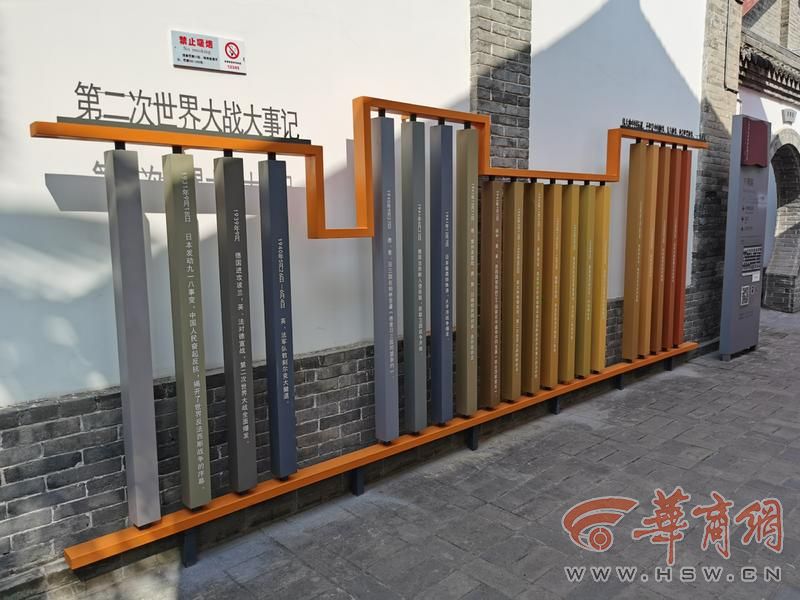

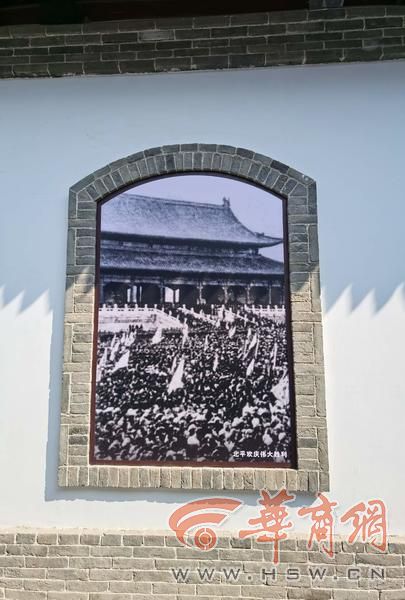

展览还合理利用室外空间,通过单元导牌、互动翻书、第二次世界大战大事记、世界各国人民欢庆抗战胜利等装置,规划观展路线,实现内容阐释与情感共鸣,引导观众铭记国际友人与中国人民共同抗击法西斯的历史史实,唤起观众对和平的向往和坚守。

八路军西安办事处纪念馆副馆长陈宏川介绍,作为八路军西安办事处纪念馆“一体两翼”展陈体系调整的专题展之一,该展览旨在通过讲好一展一馆一城故事,向观众展现西安近现代历史中激昂奋进的红色基因,彰显西安作为中国式现代化文明渊源之城的开放包容形象。同时,该展览也是充分发挥馆藏文物资源优势,主动担当文明交流互鉴责任,提升纪念馆国际传播效能,当好文化“外交官”的应时之举。

华商报大风新闻记者 马虎振 文/图

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: 专题展