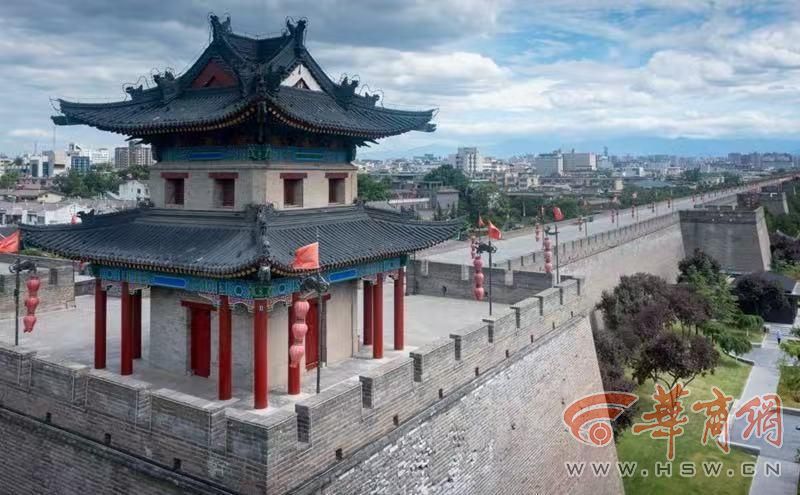

13.74公里的责任丨揭秘保护西安城墙的“黑科技”

来源:华商网-华商报 时间:2025-02-10 15:33:44 编辑:方正 版权声明

长期以来,自然侵蚀和人为因素不断威胁着西安城墙这座历史遗迹的安全,为了保护城墙,自2023年以来,西安城墙建立了集文物保护、文旅运营、应急管理、防汛指挥等功能于一体的数字方舱综合管理平台,这里综合运用了大数据、物联网、测绘扫描等多项先进技术。

近日,华商报大风新闻记者探访了西安城墙数字方舱综合管理平台,了解了是什么样的“黑科技”在为城墙保驾护航。

实时监测入园人数

走进西安城墙管委会信息中心,一个数米长的数字大屏横贯整个房间,正中央是精度达厘米级的西安城墙全域数据模型。记者看到,大屏幕上,包括文物保护、文旅运营、应急安全、防汛指挥版块。

在文旅运营版块,可以看到当日实时数据,屏幕上显示城墙各个门的预约人数、入园人数,在记者探访的时刻,南门、东门、西门的入园人数相对较多,南门北口和南口的入园人数分别为3621、4835,东门入园人数为4476,西门入园人数为4142。

西安城墙数字产业创新中心总监赵彬介绍:“我们把这一套系统和票务系统、闸机系统的数据进行融合,结合AI算法的趋势分析,可以预测每个门点未来2小时、12小时、24小时的客流量走势。这样可以更好地进行景区管理,以往靠人工经验来判断,现在有一个比较科学准确的建议,便于工作人员的调度和部署,提升游客的参观体验。”

据了解,在文旅运营方面,该平台通过运用大数据技术对旅游信息进行深入分析,为精确打造文化旅游产品提供了坚实的数据支撑。该平台所衍生的数字资产,已与游戏、创意产品、研学教育等多种形式相结合,文化遗产因此焕发了新的生机,使得游客能够深入体验到历史的韵味。

设有1300多个智感设备

西安城墙位于陕西省西安市中心区域,现存城墙约建于明洪武三年至十一年(公元1370-1378年),王朝时代的最后城墙维修由陕西巡抚毕沅于1781年完成。历经600余年而保存完好的西安城墙,是我国现存历史最悠久、规模最宏大、保存最完整的古代城垣建筑。比起围栏里的古建、遗址,今日的西安城墙依旧发挥着交通、旅游等重要作用,融入每位市民和游客的日常生活。

那么,在文物保护方面,数字方舱综合管理平台发挥哪些作用呢?西安城墙数字产业创新中心总监赵彬介绍:“我们对13.74公里城墙整体、34栋重点建筑、18个城墙门洞及登城马道进行三维建模,打造了厘米级、高精度的西安城墙全域数据模型,打通信息孤岛,将各种独立信息统一共享到数字方舱。通过绿、黄、橙、红四色分级预警机制,将城墙预防性保护的标准、机制、紧急程度进行数字化的呈现。”

建立“数字方舱”,犹如有了一座针对性的“文物医院”,能够及时给文物体检、发现“病灶”,以便“对症下药”。

赵彬说:“传统的文保方式是考古、文保团队冒着严寒酷暑到城上采集数据,回来后拿到实验室,过7个、10个工作日才能反馈一个报告。现在通过物联感知技术,城上每个点位、不同维度的数据都能够实时地传输回来。”

目前,数据是如何采集的呢?在漫长的岁月中,西安城墙的夯土、灰砖受到日晒雨淋,部分墙体出现不均匀沉降、塌陷、裂隙等不同程度的病害,增加了保护难度。现在,遍布西安城墙的3000多个变形监测点位和1300多个智感设备,能够及时反馈数据信息,让工作人员直观地看到裂缝、水平位移、含水、膨胀、沉降等实时数据,从而提升日常保护的响应效率。

10余种先进勘测办法对城墙“全身CT扫描”

2023年,西安城墙管委会联合多家高校和科研院所,通过地质雷达、高精度面波法、宇宙射线、三维激光扫描等10余种先进的勘测办法,对13.74公里长的西安城墙进行了一次彻底的“全身CT扫描”。

赵彬说:“我们第一次能看到城墙内部的结构。”

记者也在大屏幕上看到了部分结构。

原来,在战争时期,为了躲避空袭,民众曾自发在城墙内开挖了不少暗堡、防空洞,给墙体带来很大威胁且不易统计。“最后发现了多处防空洞,都是之前所不知道的。有了这些数据后,我们会对整个城墙的内部结构进行相应措施的保护,从而做到了心中有数。”赵彬介绍。

秉持“最小干预”原则,今天西安城墙的文物保护工作已经由原来的抢救式维修保护向预防式保护过度,“数字方舱”数据高精度的实时呈现,让保护关口前移成为可能。

为城墙装上了“智慧眼”

在安全应急方面,数字方舱综合管理平台具备了积水预警、危险行为检测、夜间机器人巡查、疏散路径标识以及监控资料调取等多项功能,全面确保了景区的安全性,并保障了在应对紧急情况时能够迅速而有效地进行处理。

在防汛指挥方面,数字方舱综合管理平台具备预测护城河水位变化功能,能够有效管理防汛物资,为景区的防汛工作提供了坚实的保障。

赵彬介绍,“数字方舱”为城墙装上了“智慧眼”,可以实现24小时实时监测,一旦有异常情况出现,能迅速锁定隐患点的准确位置,改变了以往靠人力拉网式巡查、研判,信息流延迟的问题。此外,还能对防汛物资储备点做到精准管理和实时监控,确保在关键时刻能够迅速调配所需物资,为防汛一线提供了坚实的物资保障。

智能清洁船还能监测水质

护城河是西安城墙外围环城一周的人工防护河,河宽20米,深8米,是西安城墙重要的文化遗存之一。赵彬介绍,城墙有无人驾驶的智能清洁小船,它一边清洁护城河,一边监测水质。得益于先进的传感技术,小船通过智能监测,将采集的水质数据第一时间传输到西安城墙数字方舱综合管理平台。

值得一提的是,护城河上的智能游船,已成为一个时尚的文旅项目。从西安城墙西南城角出发,经含光门、天品西岸街区,游客可以泛舟河上、围炉煮茶,从另一个视角观赏城墙。

在赵彬看来,作为指挥中心的“数字方舱”,已形成从巡查、保护到响应、监测的闭环,在国内城垣类文化遗产保护上填补了行业空白。“它是一个跨学科的共创,探索形成了一套标准和产品,未来我们希望把这套产品向国内外进行输出。目前已经有法国、意大利、西班牙等国家的同行和遗址单位管理机构前来交流,也有城市管理部门前来沟通,未来有可能会运用到智慧城市的管理体系中。”赵彬说。

背后有强大的智囊团

华商报大风新闻记者看到,西安城墙数字管理成果的背后,有强大的智囊团,西安城墙文保研究联合开放实验室的成员包括多所高校、科研实验室、头部企业等。

西安城墙的数字化转型,以“产业数字化、数字产业化”为导向,为自身管理及文化旅游产业的发展提供了宝贵经验。凭借10多个联合实验室、6项专利、33项软件著作权、72项数据知识产权证书等丰富的资源支持,其“文化遗产数字化保护与传承的一站式解决方案”展现出显著优势,并具有独特特色。目前,西安城墙已与多个省市级及国际文化遗产机构展开合作洽谈,共同探索文化遗产保护与传承的新途径。

2024年,西安城墙凭借《西安城墙永宁门城楼高精度实景模型数据》荣获陕西省首张实景模型数据知识产权证书;凭借《西安城墙高精度实景模型数据集》获西部国家版权交易中心颁发的首批数据资源登记证书,这是西部地区的首张实景模型数据资源登记证书。

展望未来,西安城墙景区将持续推进数字化转型进程,拓展文化资源的应用,发挥其引领作用,以助力陕西文化旅游产业的高质量发展,并为构建万亿级产业集群贡献自己的力量。

华商报大风新闻记者 任婷 强军 实习生 马乐妍 文/图

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: