从实验室到生产线 西咸新区打造科技成果转化“新高地”

华商网讯(记者 郭佳欣)陕西作为科教大省,如何让高校学生从实验室迈向生产线、把科研成果转化到产业应用?4月16日,西安市委宣传部组织19家中央、省级、市级媒体,深入西咸新区实地采访,体验创新驱动发展带来的深刻变革。

校企双方共同派驻团队 加速科技成果转化

推动教育科技人才一体发展,是大势所趋,是政策导向。“鼓励科研人员与生产一线对接,积极推广‘校招共用’模式,加强‘科学家+工程师’队伍建设”更是被写进陕西省2025年政府工作报告中。

走进中国西部科技创新港,无数场头脑风暴正在悄然上演,校地企融合已结出累累硕果。这里没有传统意义上的“甲方乙方”,有的只是身着不同工牌却为同一目标奋斗的创新伙伴。

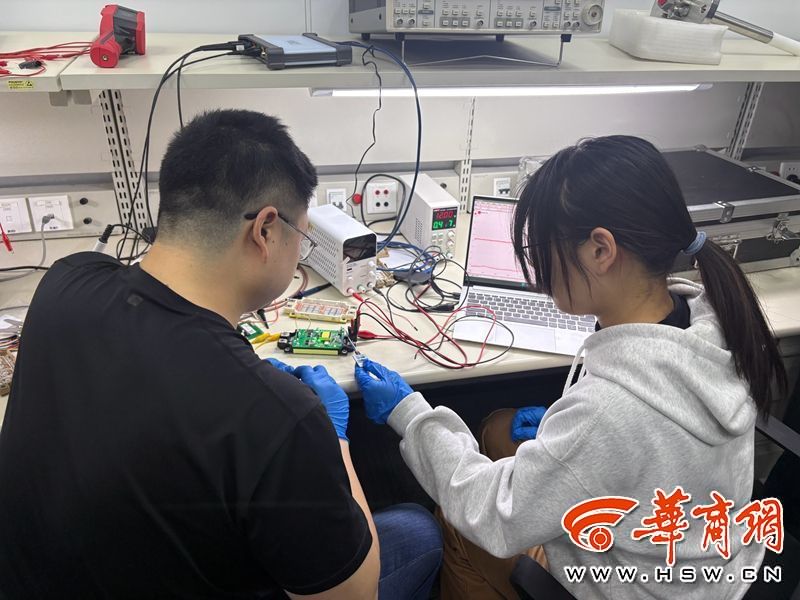

西安交通大学博士王凯和大四学生周沁昱进行项目研讨

南瑞集团西安交大新型电力系统联合研发中心的硬件调试区内,西安交通大学博士王凯和大四学生周沁昱正聚精会神围坐在一起,用电压探头探查电路板上的信号,通过可视化方式找寻绝缘材料的薄弱点。而一旁的电子屏幕上,数据曲线不断跳动,记录着这项校企合作项目的最新进展。

这一幕,正是西咸新区推动校地企深度融合的生动缩影。

南瑞集团西安交大联合研发中心科技综合部门主管成敏介绍,该联合研发中心成立于2021年8月,它的诞生是为了响应南瑞集团产业发展需要和国家电网公司重大需求。在这个平台上,充分发挥了西安交大深厚的基础理论研究优势和南瑞集团强大的产业技术研发优势,围绕新型电力系统和能源互联网的关键领域,组建“科学家+工程师+研究生”联合攻关团队,共同开展基础理论和前瞻技术研究、关键技术和重大装备研发。

南瑞集团西安交大新型电力系统联合研发中心的硬件调试区

在人才培养方面,联合研发中心积极探索人才共引共用共培新机制,构建起了一套独具特色的创新联合体模式。南瑞集团提出研发需求,双方共同派驻研发团队,合作培育、引入高端人才。

目前,南瑞集团已形成覆盖全国20余个城市的研发产业网络,500余项自主知识产权成果辐射130多个国家和地区。目前,已有30余名南瑞专家担任西安交大“企业导师”,联合培养研究生,真正实现了“技术进课堂、人才进企业”。

打出校地企融合“组合拳” “校招共用”释放人才红利

这片创新的热土上,实验室与生产线之间的“围墙”正在消失,科研成果转化的“最后一公里”已然畅通。西咸新区的实践印证着,当校地真正融合,创新的种子就能长成参天大树。

西安锐磁电子科技有限公司便是从高校实验室走出来并落地生根的科创企业。公司创始人刘明教授带领团队研发的高端软磁材料技术,曾在实验室“沉睡”十年,直至2021年乘秦创原东风落户沣西新城。通过沣西新城提供的1000万元种子基金、定制化厂房及市场化团队引进,锐磁电子迅速突破产业化瓶颈。

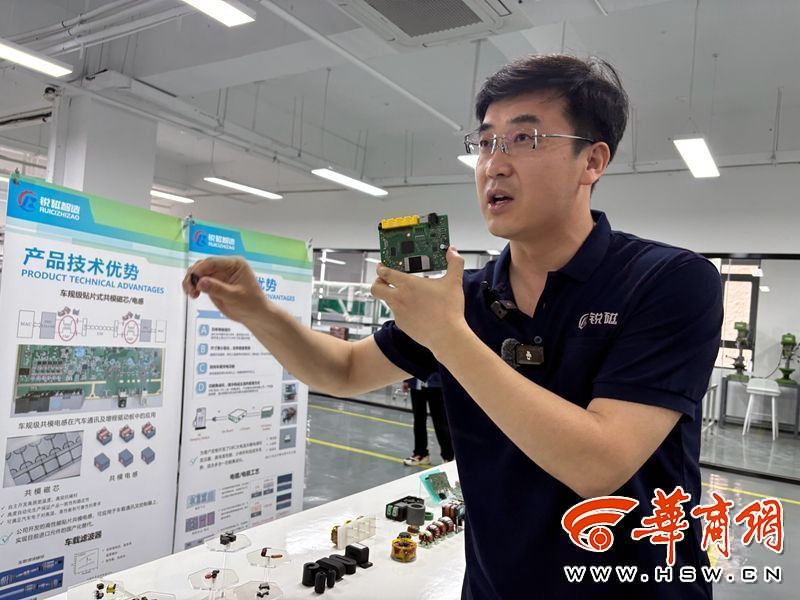

西安锐磁电子科技有限公司技术总监赵凡向媒体记者介绍公司产品

“从实验室到生产线,秦创原给了我们‘全链条’支持。”技术总监赵凡说。赵凡是擅长工程化技术转化的西交大博士,2024年6月通过校企联聘机制加盟企业。公司成立两年内,公司已建成7条自动化生产线,获得13项国家级专利,产品材料价格仅需进口价格的20%,成功替代日德技术,应用于新能源储能、5G通信等领域。2024年,公司签约订单超1000万元,一期达产后预计年产值达4亿元。

沣西新城还联合西安交大建立“三池一机制”(人才池、项目池、资金池),为锐磁电子等企业提供“一站式”服务。截至目前,沣西新城已吸引165个交大科技成果转化项目落地,形成“金字塔型”培育结构,涵盖21家高新技术企业和1家瞪羚企业。

西安锐磁电子科技有限公司的产品

从南瑞集团的“技术攻坚”到锐磁电子的“破土成林”,西咸新区正以校地企融合的“组合拳”,书写科技成果转化的“高产田”故事。在这片创新沃土上,实验室的“最先一公里”与市场的“最后一公里”无缝衔接,为陕西乃至全国的科创事业树立了新标杆。

来源:华商网

编辑:郭佳欣