被称为“人民作家”的柳青,参加革命工作早,又转战南北,人生最重要的、生活最长的时段是在西安市长安区皇甫村。他在这里生活了整整14年,“深入生活、扎根人民”,这一阶段他创作出了《创业史》,作品立身,奠定其“人民作家”的文学地位。

中国当代作家路遥评价说:“柳青作为一个艺术家,他是有理由为自己创造出的东西骄傲的,在我们已有的文学基础上,他自己新建筑起来的艺术之塔似乎要比他同时代任何人的建筑要宏大和独特一些。”

陕西省作家协会主席贾平凹曾评价说:“柳青的精神是什么?就是忠于人民,热爱人民,扎根人民,深入生活,深入实际,刻苦写作。他在写作上有大志向,大胸怀,大能量,大踏实,所以他的写作也就大气量、大格局、大成就。”

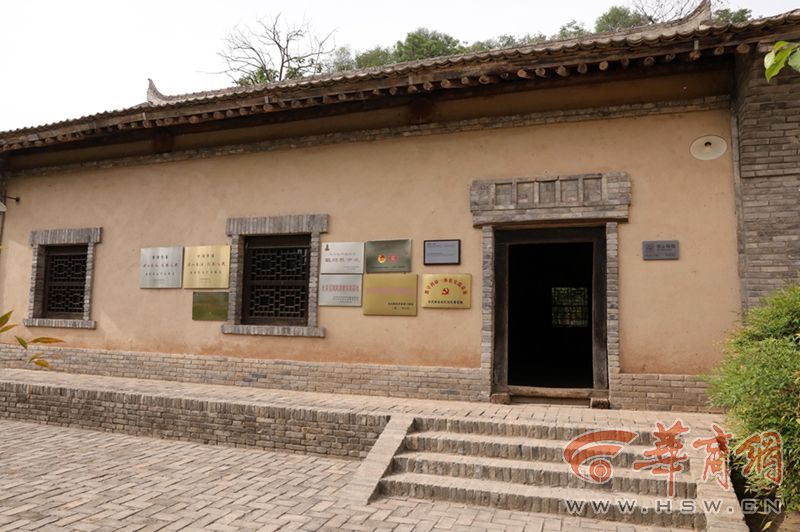

柳青故居 一座典型的关中小院

4月25日,华商报大风新闻记者来到西安市长安区王曲街道皇甫村,还未进入村子,墙面上的巨幅柳青生活照就映入眼帘,他仿佛一位慈祥的老者端坐于石桌前,注视着南来北往的乡邻。拐进村子,街道上“皇甫柳青”“扎根人民”“深入生活”等木刻特别而又雅致。

怀着崇敬与期待,记者走进这座典型的关中农家院落,质朴而宁静。院子里,砖瓦结构的瓦房、老式的自行车无不诉说着逝去的光阴。步入屋内,大土炕、墙角放满书籍的书柜、老式的沙发和木椅、斑驳的书桌和书桌上摆放的印着“决战红五月”的陈旧搪瓷缸、残破的《收获》杂志,无不透出浓浓的年代感。一切都似当年的模样,简陋、朴素却充满着生活的气息。

在这里,柳青与村民同吃同住同劳动,将自己完全融入这片土地,也正是在这方小小的天地里,他创作出了不朽的著作《创业史》。记者轻抚桌角,试图感受当年他奋笔疾书时的热忱与专注,想象着他是如何在这片黄土地上汲取灵感,塑造出一个个鲜活的人物形象。

在柳青故居,76岁的陕西省柳青研究会荣誉会长董颖夫向记者介绍说,这个故居是2019年在柳青生活的原址上建成,基本恢复了原来的模样。

作为一个文学爱好者和柳青“粉丝”,董颖夫2006年就联合长安区人大代表和政协委员发起倡议和议案:修建柳青文化广场、修建柳青文化馆、修缮柳青墓园,修建柳青故居,成立柳青研究会、设立柳青文学奖……

回首往事,他心里释然,经过近20年的努力和付出,如今,一个个愿望都变成了现实,柳青文学奖三年一届,已经评选了5届。

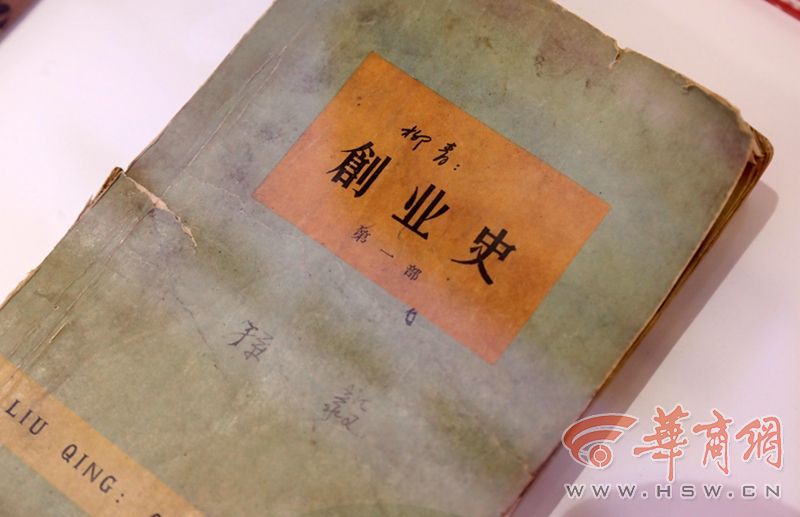

捐《创业史》稿费 修建了机械厂

对于柳青在皇甫村的生活轶事,大家记忆最深的就是,1960年他把自己长篇小说《创业史》第一部的全部稿酬16065元交给了时任王曲公社书记张文轩、社长董廷枝。“我作为一个社员,这算是我对公社的一份责任和义务。”有人劝他留一部分家用,他说:“不留,一分都不留,留一分就不是全部。”公社用这笔钱修建了王曲机械厂,厂子停办后,厂房给了王曲卫生院。1961年,他又向出版社预支了5500元稿费,帮助皇甫村架设了电线电杆。这时,柳青一大家人的日子并不宽裕。柳青的哥哥前来借钱,柳青没有给,哥哥生气地走了。夫人马葳从社里借了20元,撵到塬上,给了他哥。

捐资2万多元,这在上世纪六十年代就是一笔天文数字。

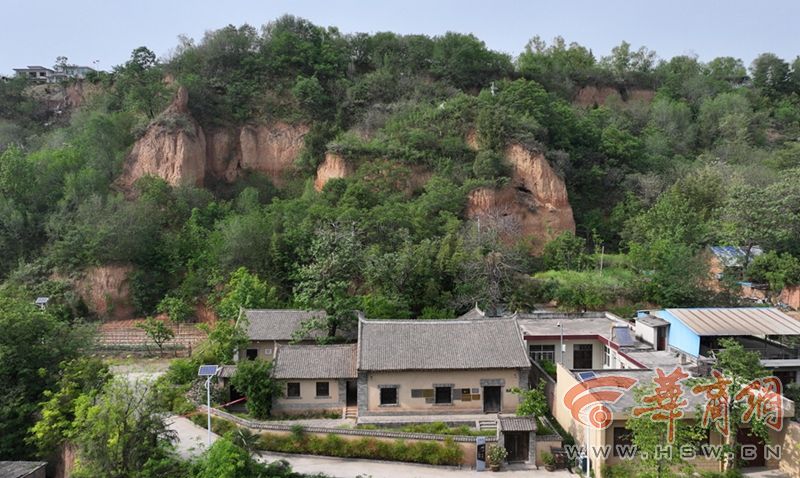

柳青公园与墓园 绿树翠柏环绕

柳青故居门前的对面,一棵百年皂荚树下放着一辆老式的自行车,两边悬着两块木匾,写着“深入生活”“扎根人民”,还放着一个木桌、木墩,可以想象,柳青当年一定在这棵皂荚树下和村民们一起纳过凉。

离开柳青故居,顺着村子里的小路拾阶而上,约700米的坡道后,就来到位于神禾塬上的柳青公园,绿树环绕,几处“创业史”里的人物群像雕塑点缀其间,柳青墓园就位于公园内。

墓园门前矗立着一尊柳青半身像,正面题写着“人民作家柳青”和其生平介绍。进入墓园,松柏环绕周围,显得格外庄严肃穆,一方圆形墓座前的墓碑上书写着“柳青同志之墓”六个遒劲有力的大字。站在墓前,思绪万千,这位伟大的作家,将自己的一生都奉献给了文学事业和这片他深爱的土地。

柳青广场与文学馆展现文学人生

随后,记者来到了柳青广场。广场上,柳青的雕像静静矗立,炯炯的目光似乎依然深情地凝望着长安这块土地,雕塑的对面是一尊天然而成的花岗岩“石牛”,上书“俯首甘为孺子牛”。广场通过雕塑、展厅、浮雕墙等形式,全景式地展现了柳青在长安生活创作的历程。浮雕墙上,一幅幅生动的画面和介绍再现了他与村民们相处的场景。

广场旁的柳青文学馆,是一座仿古建筑。馆内陈列着柳青的手稿、著作、相关的文献资料和他的生活照片,特别是在长安生活的一些照片,与农民们一起深入田间地头、插秧、拉家常,犹如一个个时光碎片,拼凑出他普通而又辉煌的文学人生。

走出柳青文学馆,《创业史》序言眼前闪现:斯人已矣,终南巍巍,滈水悠悠。作为文化坐标和丰碑的柳青,为人民书写、为人民抒情,是时代风气的先觉者、先行者、先倡者。柳青是一个大写的人,他的创作道路、文学价值和高尚品格已成为我们宝贵的精神财富。

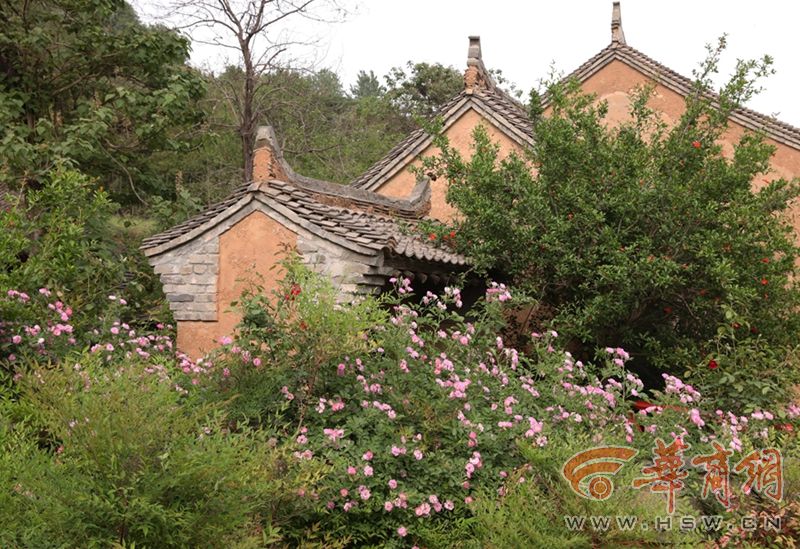

回望柳青故居,低矮的土坯墙角,几丛蔷薇花争艳盛开,如同这春天,将映照进文学爱好者的心房。 华商报大风新闻记者 陈团结 文/图

附:生平简介

1916年7日2日出生于陕北吴堡县的柳青,受其大哥影响,早早接受了革命教育。

1934年,柳青初中毕业后来到了陕西省会西安,考入西安高中,对文学的兴趣更大,阅读了大量的苏联文学作品。升入高二不久,发生“一二九”学生运动,他负责西安高中的学生刊物《救亡线》编辑工作,宣传“停止内战,一致抗日”。

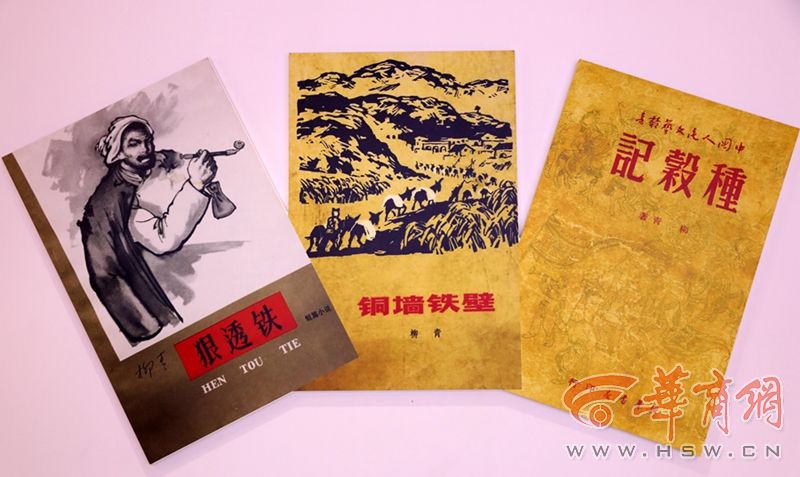

1939年至1940年以随军记者、文化教员身份转战山西抗日前线。出版《地雷》小说散文集。

1943年起,柳青来到陕北米脂县民丰区三乡做乡文书。根据这一时期的生活积累,他在乡下写成了长篇小说《种谷记》的初稿。

1945年9月,组织上调他到东北。1947年出版长篇小说《种谷记》。随之又回陕北。1951年写出了以战争生活为题材的长篇小说《铜墙铁壁》。

1952年到长安县担任县委副书记,不久就在皇甫村安家落户。1956年他将合作化初期完成的几篇散文收在《皇甫村三年》一书。1957年写成《狠透铁》。

1954年写出了《创业史》初稿,经多次修改,1959年倾注他六年心血的长篇小说《创业史》第一部出版。

1966年“文革”被迫离开工作生活了整整十四年的长安。

1966年后,柳青被关进“牛棚”,身心受到了巨大摧残。在他最困难的时候,周总理关心他的创作和健康,1974年又重返长安,在病床上修改《创业史》第二部。为给人民留下更多的精神财富,他奋斗到生命的最后。柳青认为,作家要认真生活,不认真生活的人就不可能认真创作。

1978年6月13日,柳青在北京去世,享年63岁。

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: