盛世中国 如你所愿|延安文艺纪念馆:再现抗战文艺蓬勃发展光辉历程

来源:华商网-华商报 时间:2025-08-26 13:46:34 编辑:方正 版权声明

《黄河大合唱》向日本法西斯、向一切侵略者发出全民族怒吼,使侵略者战栗;歌剧《白毛女》在部队每次演出后,请战书便如雪片一般涌入指挥部;《南泥湾》几十年来久唱不衰……延安不仅是中国革命圣地,也是新中国文艺的出发地。

“革命文化,对于人民大众,是革命的有力武器……”在中国共产党倡导的抗日民族统一战线旗帜下,延安及陕甘宁边区抗日民主根据地抗战文艺空前发展,抗战的意志,民族的精神,开放的情怀,世界的眼光,共同创造了延安抗战文艺发展的蓬勃兴盛。而抗战文艺运动的发展,有力地推动了全民族抗战事业的发展。

作为全国唯一一所革命文艺史专题纪念馆,延安文艺纪念馆常设展览《延安文艺的光辉历程》向公众全面展示了文艺战线在抗战时期的巨大贡献。

延安文艺纪念馆:

全国唯一一所革命文艺史专题纪念馆

延安文艺纪念馆馆长刘栓平介绍,延安文艺纪念馆位于延安城东桥儿沟,是全国唯一一所革命文艺史专题纪念馆,2020年5月23日正式开馆。

纪念馆建筑为地上两层、局部三层,建筑高度18.15米,建筑面积1.2万平方米,占地约20亩。外观俯瞰为中国共产党党徽形象。

常设展览《延安文艺的光辉历程》,以1935年到1948年中国共产党领导下的十三年延安文艺实践为主线,延伸到1949年7月的第一次全国文代会。

展览采用编年体加专题的形式,由“前言”、“结束语”和六部分内容构成:第一部分“文艺队伍 汇聚延安”;第二部分“文艺组织 蓬勃兴起”;第三部分“抗战文艺 民族怒吼”;第四部分“五月盛会 灯塔指路”;第五部分“人民文艺 气象万千”;第六部分“肩负使命 走向胜利”。

展览面积0.6万平方米,展线全长1099米。采用图片、文字、多媒体、场景、雕塑、油画、微缩景观、互动体验以及声、光、电等现代化展示手段,全景再现了延安革命文艺蓬勃发展的光辉历程。突出展示了延安文艺在抗日战争、解放战争中宣传党的思想主张、动员群众、组织群众、团结人民、打击敌人中发挥的巨大作用。

日前,该展览入选了中共中央宣传部、中央网信办、国家文物局研究确定的“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题陈列展览推介名单”。

鲁迅艺术学院:

汇聚大批文艺战士,以艺术为武器唤起民众鼓舞斗志

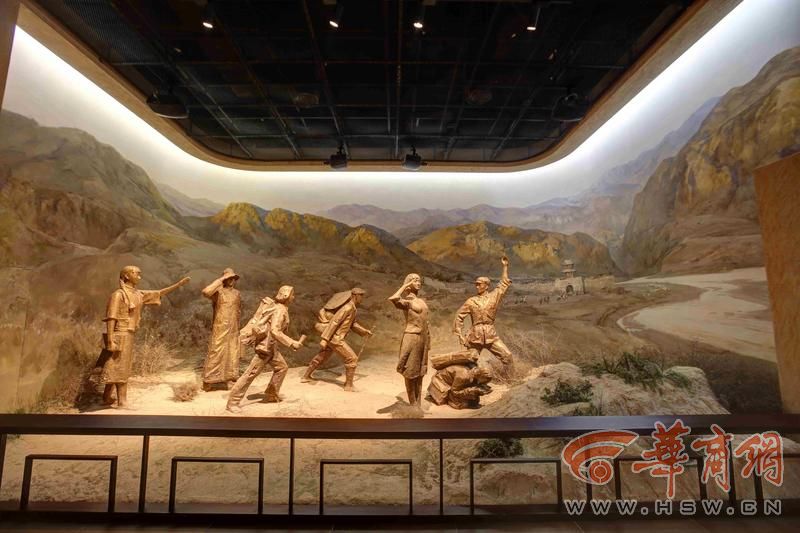

△爱国青年奔赴延安场景

延安文艺纪念馆宣教部讲解员侯兰婷介绍,上世纪三四十年代,随着大量文化人和爱国青年集聚延安,他们在中共中央领导下发起成立了众多文艺社团组织。据不完全统计,从1936年11月至1942年5月,延安和陕甘宁边区相继成立各种文艺社团组织100多个,这些社团组织以文学艺术为武器,积极参加抗战动员,反对投降卖国,为唤醒民众觉悟和民族解放而呐喊高呼。1936年,由丁玲担任主任的中国文艺协会成立,这是中央红军长征到达陕北后建立的第一个综合性文艺组织。之后,边区文协、音协、美协、剧协、文抗等综合文艺组织相继发起成立,使延安成为抗战文化的中心。

中国共产党在延安创办了许多重要教育机构,其中鲁迅艺术学院是党在延安创办的第一所综合性高等艺术教育机构,是执行党的文艺政策的坚实堡垒与核心,不仅为抗战培养了大批文艺干部,也为新中国储备了一大批优秀的文艺人才。

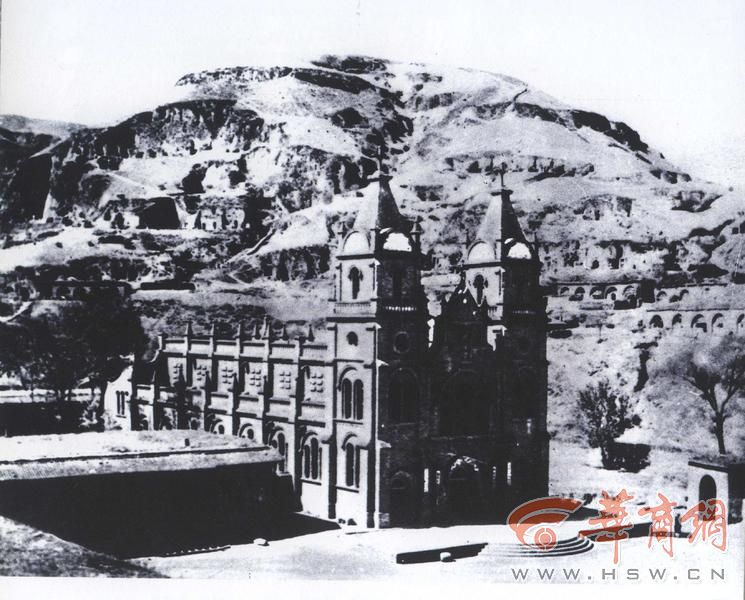

△鲁艺桥儿沟遗址

1938年1月28日,为纪念淞沪抗战6周年,延安文艺界联合公演了四幕话剧《血祭上海》,演出获得了极大成功。当晚,中央宣传部专门设宴招待了全体演职人员,席间毛泽东称赞戏演得很好,并建议以这些艺术工作者为基础,成立艺术学院。

2月,由毛泽东、周恩来、林伯渠、徐特立、成仿吾、艾思奇、周扬7人联合发起成立,沙可夫主持起草了鲁艺《创立缘起》。文中说:“艺术、戏剧、音乐、美术、文学是宣传鼓动与组织群众的最有力的武器,艺术工作者对目前抗战是不可缺少的力量,因之培养抗战的艺术工作干部,在目前也是刻不容缓的工作。因此我们决定创立这所艺术学院,并且以已故的中国最大的文豪鲁迅先生为名,这不仅是为了纪念这位伟大的导师,并且表示着要向他所开辟的道路大踏步前进。”

4月10日,鲁艺正式宣告成立,毛泽东亲自为鲁艺题写了校名“鲁迅艺术学院”。并写了八字校训:“紧张、严肃、刻苦、虚心”。毛泽东指出,鲁迅艺术学院要造就有远大的理想、丰富的生活经验、良好的艺术技巧的一派艺术工作者。

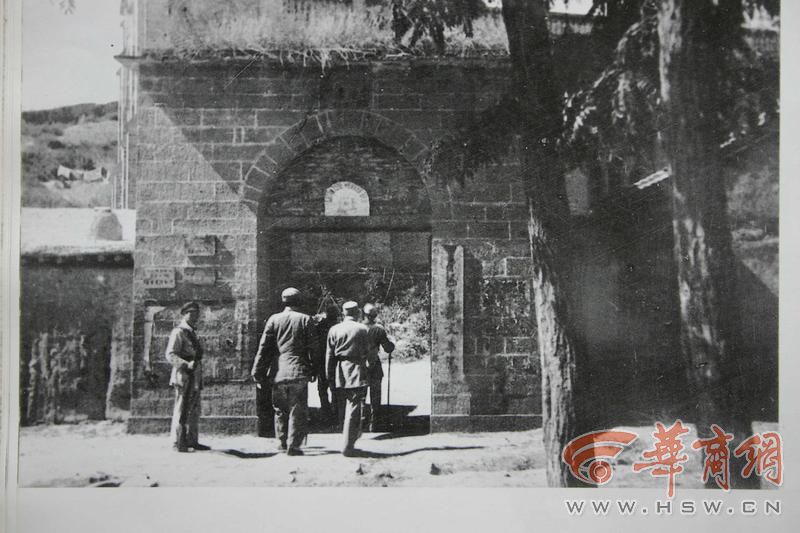

△鲁艺校门

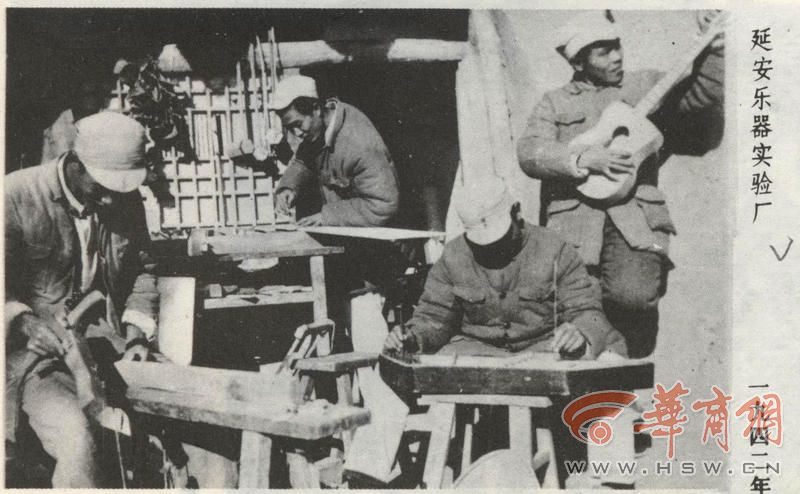

△鲁艺学员在学习

鲁艺汇聚了一大批心怀家国的文艺战士。他们以艺术为武器,唤起民众,鼓舞斗志,用热血与才华谱写了一曲曲荡气回肠的抗战壮歌。从被毛主席赞誉为“昨天文小姐,今日武将军”的作家丁玲,到《黄河大合唱》的作曲者冼星海,再到写下《白杨礼赞》的茅盾,鲁艺人的足迹贯穿抗战全程。无数抗战文章、抗战版画、抗战歌曲从桥儿沟上空飞出,传遍大江南北,走向世界各方。

鲁艺在办学期间共创办六期,招收培养学员685人,并先后在晋察冀、晋东南、晋西北和华中新四军等地创办了鲁艺分校,形成了以延安为中心,辐射至全国各地培养文艺人才的教育基地,除此之外还为陕甘宁边区和前线举办中短期培训班。吕梁剧社、黄河剧社、奋斗剧社、120师战斗剧社等单位的千余人都曾在鲁艺进修培训。鲁艺为抗战输送了大量优秀文艺人才,成为抗战文艺的一面旗帜。

在抗日战争和解放战争中,年轻的鲁艺人拿起笔书写绚烂篇章、拿起枪投入到火热战斗,用热血和生命实践了革命文艺战士的信念——为了中华民族的独立解放血战到底!大批鲁艺英烈为民族解放献出了年轻的生命。

△张贞黼制作的小提琴

在延安文艺纪念馆展厅有一把鲁艺自制小提琴,被评为国家一级文物。侯兰亭介绍,鲁艺成立之时教学条件非常艰苦,学生们自力更生,自己挖窑洞建校舍,沿河洗漱,露天上课,还要开荒种地解决生存问题。西洋乐器在延安是没有的,这把小提琴是1944年由我国第一代大提琴家张贞黻手工制成的。

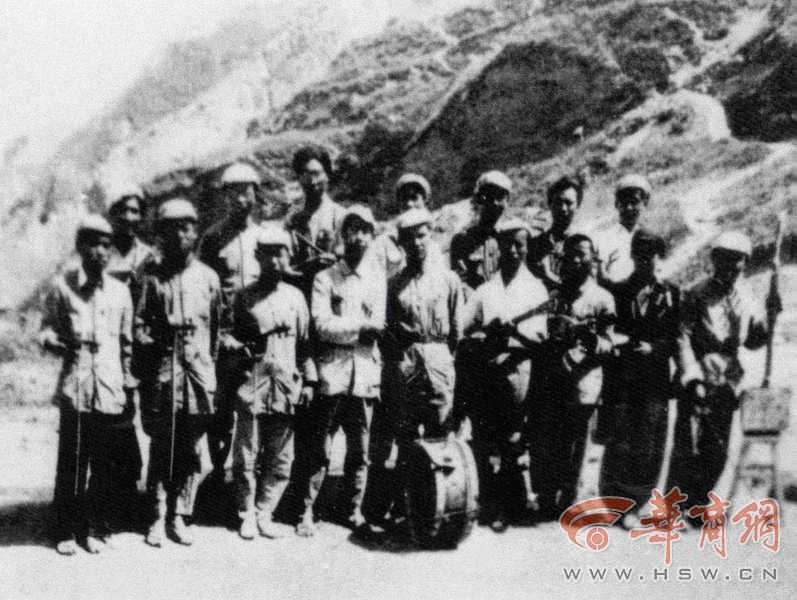

△鲁艺音乐系师生自制乐器

1940年冬,张贞黻为追求光明从重庆来到延安,同时带来制作乐器的设备和图纸。在党中央的支持下,张贞黻在鲁艺发起成立乐器厂,张贞黻担任厂长,工匠多为鲁艺学员。这把小提琴从外观看没有什么特别,但制作材料完全是因陋就简、就地取材:琴箱是用美军观察组装送货物的集装箱面板制作而成,三根弦是用羊肠晾干拧成,另一根弦是用废旧电话线的细丝制作而成。

这把小提琴制成后,由鲁艺学员王卓使用。王卓带着这把小提琴参加了解放战争、抗美援朝战争,在战场上为战士们演奏,来鼓舞士气。2012年,84岁的王卓老人回到延安,将这把伴随着他走过了近70年的小提琴送回了鲁艺。

《黄河大合唱》:

凝聚起中华儿女战胜日寇的共同力量和坚强信心

“朋友,你到过黄河吗?你渡过黄河吗?你还记得河上的船夫,拼着性命和惊涛骇浪搏战的情景吗?如果你已经忘掉的话,那么请听吧!风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……”

侯兰婷介绍,抗日战争14年,是一个血与火的年代。在外敌入侵,国破家亡的危难关头,需要用歌声唤起民众,凝聚人心。所谓“愤怒出诗人,激情造就音乐家”,据粗略估计抗战时期产生了近万首抗战歌曲。在这近万首抗战歌曲中,有一部作品是最为成功的,这就是不朽的经典《黄河大合唱》。

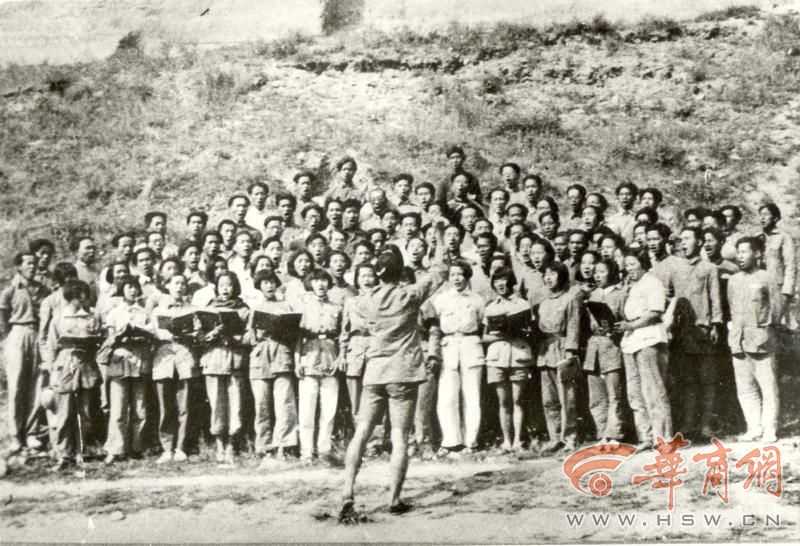

△1939年,冼星海指挥鲁艺学员排练《黄河大合唱》

《黄河大合唱》诞生在抗战时期的延安,是由人民音乐家冼星海和诗人光未然联袂谱写的。

1939年初,国民政府军事委员会政治部抗敌演剧三队队长光未然因在前线坠马受伤,左臂骨折,来到延安疗伤。时任延安鲁艺音乐系系主任的冼星海得知好友光未然的消息后前去医院探望。曾有过两次合作的老朋友在延安重逢,格外亲切,两人在病房里达成了再度合作一把,创作一部大合唱的想法。

之后,光未然按捺不住创作的冲动,在病床上用5天的时间,将自己两次渡过黄河,目睹船夫们与狂风恶浪搏斗的情景与两个多月在吕梁山的战斗经历,一气呵成,浓缩成了400行的长诗,完成了《黄河大合唱》的全部歌词。

3月11日晚,演剧三队在延安西北旅社驻地窑洞里举行了朗诵晚会。在一盏昏暗的油灯旁,诗人光未然用低沉的声音朗诵了八个部分的《黄河大合唱》歌词。诗人的激情感染着窑洞里的每一个人。当朗诵戛然而止,应邀参加晚会的冼星海上前一把抓住歌词,激动地大声喊道:“我有把握把它谱好!”

冼星海在拿到歌词的几日里,忙于参加鲁艺的开荒生产任务,期间与诗人塞克合作创作出了《生产大合唱》,再现了延安轰轰烈烈的大生产运动。几天后,这位天才音乐家在自己居住的窑洞里,将全部精力投入到了《黄河大合唱》的创作中。

连日来的劳作,加上营养不足,冼星海患上严重的伤风头痛,但是他全然不顾,头上裹着大毛巾,进入了夜以继日的创作中。他长时间不休息,偶尔躺倒床上抱头沉吟一会,很快又从床上猛然窜起继续谱曲。他喜欢吃糖果,但延安买不到,光未然费了很大力气给他弄来两斤白糖,他写一会便抓一把放进嘴里。夜深人静,炭火熄灭了,但这位音乐家的创作热情比炭火还要炽热。

六天六夜,冼星海抱病完成了《黄河大合唱》八个部分的全部谱曲。

△1939年4月12日在《黄河大合唱》首演的前一天,演剧三队与鲁艺乐队合练

4月13日,《黄河大合唱》在陕北公学礼堂进行了首演,光未然亲自担任朗诵,演出获得成功。

5月11日,在庆祝鲁艺成立一周年的音乐晚会上,冼星海亲自指挥一百多人组成的合唱团,演唱《黄河大合唱》。刚一唱完,毛泽东就连声称赞三个“好!”冼星海激动地转过身来,连连向毛泽东等中央领导和观众们点头。当晚,他在日记中写道:“今晚的音乐会可是中国空前的音乐会,我永远不能忘记今天的情形。”不久,毛泽东专门派人给冼星海送来一支派克金笔和一瓶派克墨水。

△1939年5月,延安鲁艺演出《黄河大合唱》后乐队合影

当时的演出,鲁艺没有大型管弦乐器的伴奏,冼星海是创造性地用口琴、京胡、锣鼓叉等中国传统乐器,夹杂着锅、碗、瓢、盆,创造出雄壮的、呼啸奔腾的浪涛般的声音来衬托黄河大合唱的演唱。之后,《黄河大合唱》在冼星海的指挥下,在延安多次上演,合唱团从100人甚至增加到500人,愈演愈加震撼。

1939年7月8日,回到延安的周恩来在观看演出后,为冼星海题词“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声”。茅盾先生1940年来到延安看了演出后写道:“它那伟大的气魄自然而然使人吝啬全消,发生崇高的情感,就像灵魂洗过澡似的。”

《黄河大合唱》从延安唱起后,迅速在各抗日根据地、国统区唱响。它的气势犹如黄河之水天上来一般波涛汹涌,凝聚起中华儿女战胜日寇的共同力量和坚强信心,使侵略者战栗。它是全天下华夏儿女向日本法西斯、向一切侵略者发出的全民族怒吼。同时,它是集体的、战斗的声音,也是我抗日军民奏响的一曲胜利凯歌。它记录了一个时代──抗日战争;歌颂了一种精神——那就是中华民族不屈不挠、伟大而又坚强的精神。在艺术和美学法则上,它又是完美体现中国作风、中国气派的一部作品。从它80多年前在延安诞生以来,不论是黄皮肤的中国人,还是白皮肤、黑皮肤的外国人,都在用不同的语言在全世界不同的地方演唱它。《黄河大合唱》创造了不朽的传奇!

一封珍藏77年的信:

毛主席给鲁艺教员的孩子起名“延生”

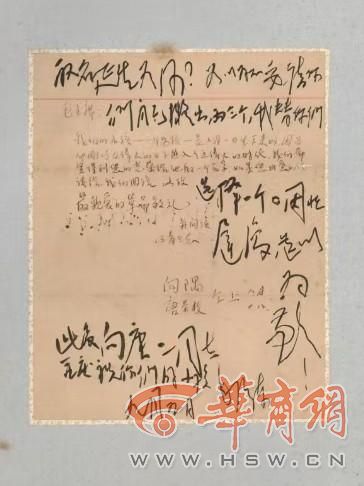

展厅有一封信,向观众展示了延安时期人民领袖与人民群众的亲密关系。

“毛主席:我们的小孩——一个男孩——是七月一日生下来的,因为他刚巧在伟大的日子里进入了这伟大的时代,我们都希望得到您的光荣给他取一个名字,如果您同意的话请给我们回信。此致 最敬爱的革命敬礼 向隅唐荣枚呈上 八月十八日”

就在这张纸的边角,毛主席用毛笔做了回复:“取名延生如何?如以为不妥,请你们自己拟出两三个,我替你们选择一个。因忙迟复,是以为歉!此复 向、唐二同志并庆祝你们的小孩。毛泽东 九月五日”

△毛主席给鲁艺教员孩子取名字的信

侯兰婷介绍,向隅、唐荣枚夫妇是来自上海国立音专的教员,他们放弃了去巴黎留学深造的机会,几经辗转来到延安鲁艺任教。1939年7月1日党的生日这一天,他们的孩子在延安出生了。出生在这样一个伟大的日子,夫妇二人想请毛泽东主席为孩子取名字,但他们考虑到主席工作繁忙,不便打扰。孩子的舅舅、鲁艺文学系学员柯蓝代为执笔,给毛主席写下了上面这封短信。信寄出后,夫妇俩忐忑不安,18天后,竟真的收到了毛主席的回信。

毛主席的信极大地鼓舞了他们,他们克服落后的办学条件,积极开展音乐教育工作。丈夫向隅既给学生教授作曲、视唱课程,又是鲁艺乐队指挥和小提琴、手风琴伴奏手,还写出了延安第一部歌剧《农村曲》,其中的歌曲《红缨枪》在当时传遍了全中国;妻子唐荣枚既是鲁艺音乐系老师,又是全院声乐指导,在延安领唱《延安颂》,独唱《黄河怨》,其深厚的专业功底被人们誉为“延安的夜莺”。1942年,向隅几经申请终于加入了中国共产党。新中国成立后,夫妇俩致力于祖国的音乐教育事业,奉献了一生。

而毛主席给取名的那个小延生,和许许多多的“延安娃”一样,喝着延河水,吃着小米饭,在延安土窑洞里快乐地成长。在小延生的童年记忆里,最令他难忘的事,有骑在父亲的脖子上去机场欢迎毛主席重庆谈判胜利归来的情景,有六岁时跟随父母向东北进军时长途跋涉的艰辛。长大后,他子承父业,成为中国近现代音乐史研究的权威人士。2016年,已是耄耋老人的“延生”回到了延安,将这份珍藏了77年的信件捐给了鲁艺。

延安文艺座谈会:

开创人民文艺新时代,诞生了一大批优秀的文艺作品

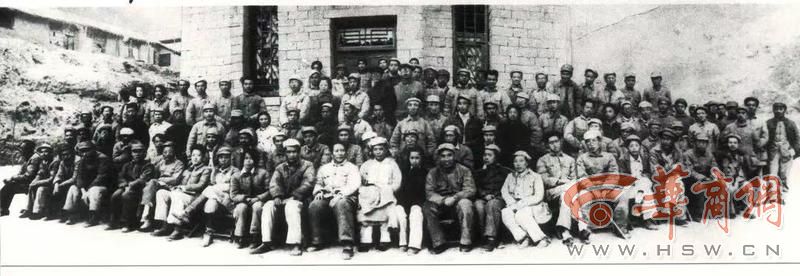

在纪念馆序厅,正中是延安文艺座谈会与会代表的合影。

△延安文艺座谈会合影

照片左侧的浮雕表现了抗战文艺的主题,上面刻有毛泽东在《新民主主义论》中关于文艺与革命的关系:“革命文化,对于人民大众,是革命的有力武器。革命文化,在革命前,是革命的思想准备;在革命中,是革命总战线中的一条必要而重要的战线。”

右侧的浮雕表现了人民文艺的主题,上面刻有毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话:“我们的文学艺术都是为人民大众的,首先是为工农兵的,为工农兵而创作,为工农兵所利用的……革命文艺是整个革命事业的一部分。”

侯兰婷介绍,1940年1月4日至12日,陕甘宁边区文艺协会第一次代表大会在延安女大礼堂召开,历时9天,盛况空前。在会上,毛泽东作了《新民主主义论》的报告,指出“建立民族的、科学的、大众的新民主主义文化运动的政策和目标”,并提出“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向”。

会后,延安颁布实施了一系列尊重知识分子、鼓励文艺创作、发展文化事业的方针政策。中共中央发出指示,“要把一个印刷厂的建设看得比建设一万几万军队还重要。”中央宣传部、中央文化工作委员会联合发出指示,希望各抗日根据地继续设法招致与聚集大批文化人,使他们安心工作,求得自己进步,使根据地成为文化人施展天才的场所。中共中央机关报接连发表社论:《奖励自由研究》、《欢迎科学艺术人才》、《提倡自然科学》等等。在党的新文艺政策的鼓励下,对国统区的知识分子采取来则欢迎,去则欢送,再来再欢迎的开放政策,有效推动了抗战文艺发展的繁荣。

1942年5月,中共中央决定在延安召开文艺座谈会。延安文艺座谈会前,延安文艺界对文艺问题的学术观点和审美倾向差异,出现了一些争论与偏向。主要表现为歌颂光明与暴露黑暗的争论、脱离实际与脱离群众的倾向、文艺创作与马克思主义立场问题、“小资产阶级的自我表现”以及文艺工作者的团结问题。尽管这些问题并没有构成延安文艺界的主流,但对抗战和革命事业不利,也阻碍着文艺本身的发展。

根据党内分工,毛泽东负责文艺界整风。座谈会召开前,毛泽东进行了深入细致的调查研究。他广泛征询意见,走访或约谈了20余位知名作家,收集了大量与文艺有关的问题,以及各种各样的文艺观点,比如文艺和政治的关系应该是怎样的,文艺跟阶级之间什么关系,文艺作家应该怎样对待理论学习等。这一系列深入细致的调查,为延安文艺座谈会的召开奠定了坚实基础。

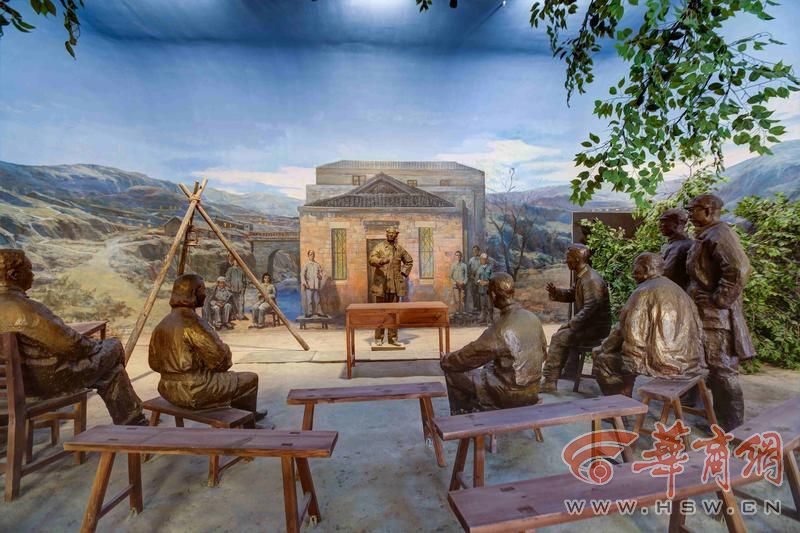

△延安文艺座谈会场景

1942年5月2日、16日、23日,党中央在杨家岭中央办公厅小礼堂召开延安文艺座谈会。前后参加会议的人数达130余人,会上发言者40余人,大家畅所欲言,并展开激烈讨论。

在5月23日召开的第三次会议上,毛泽东作了题为“结论”的报告,报告涉及到了文艺事业与革命事业的关系、文艺工作者与人民群众的关系、文艺创作与生活源泉的关系等八个方面的问题。毛泽东指出,文艺要为人民大众服务,为工农兵服务。并且指出了文艺要与时代结合,与工农兵结合,在普及的基础上进行提高的文艺方针。

毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》正式文本,于1943年10月19日鲁迅逝世七周年纪念日,在延安《解放日报》上公开发表。从延安到各抗日根据地,《讲话》精神很快被传到各个机关、部队、单位、学校。同时延安整风以毛泽东《讲话》为指针,继续深化学习、改变作风、调整方向,使延安文艺进入了工农兵文艺的新时代。

广大文艺工作者认真践行“讲话”精神,创作出一大批具有中国作风、中国气派,人民群众喜闻乐见的精品力作,开创了人民文艺的新时代。“到群众中去,到火热的斗争中去”成为延安文艺工作者的思想共识和自觉行动,诞生了一大批优秀的文艺作品,比如歌剧《白毛女》,秧歌剧《兄妹开荒》、《夫妻识字》,歌曲《南泥湾》等等。

△《兄妹开荒》演出照片

1943年春节,鲁艺率先以本土文艺形式,推陈出新在延安掀起新秧歌运动,涌现出一批短小精悍、有说有唱的秧歌剧,《兄妹开荒》是其中的一部经典代表作。这部作品以大生产运动中劳动模范马丕恩、马杏儿父女俩的事迹改编,当时演出非常轰动,没有任何扩音设备,观看演出的人数多达两万人。这部秧歌剧推动了陕甘宁边区、各抗日根据地的大生产运动。

1943年3月12日至3月17日,延安文化界劳军团和鲁艺劳军秧歌队,从延安步行40余里,前往金盆湾、南泥湾等地慰劳八路军屯垦驻军。萧三、艾青带队,共计80余人,他们携带慰劳信、秧歌剧、木刻、画片、石膏像等文化产品作为劳军礼物。由贺敬之作词,马可作曲的歌曲《南泥湾》,就创作并首演于此次劳军活动中。几十年来,这首歌曲久唱不衰,成为宣传南泥湾的金色名片。

1945年,鲁艺文学系第五期学员李季运用陕北信天游曲调创作了长篇叙事诗歌《王贵与李香香》,该诗在延安《解放日报》发表后,又通过新华社的英文广播从延安的山沟沟传到了大洋彼岸的美国。茅盾评价这首诗“是一个卓绝的创造,说它是民族形式的史诗也不过分。”

歌剧《白毛女》:

在部队每次演出后,请战书便如雪片一般涌入指挥部

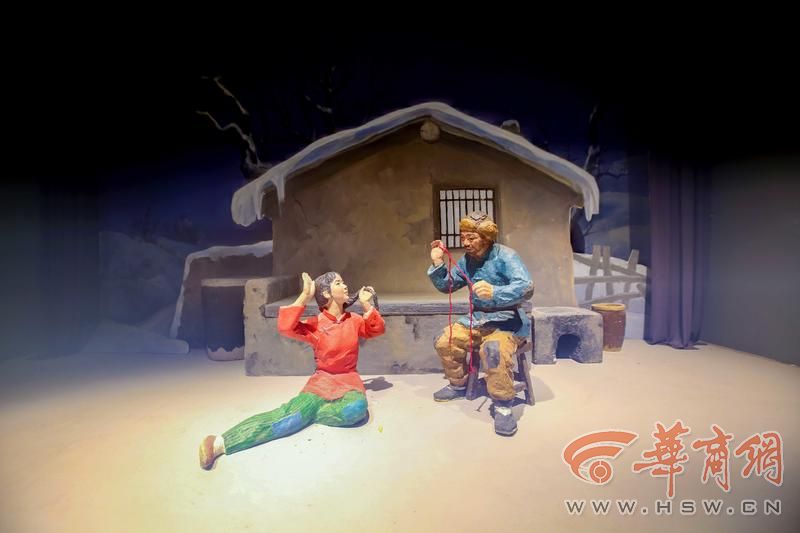

在延安文艺纪念馆里,有歌剧《白毛女》其中三幕的场景演示。

△歌剧《白毛女》场景

侯兰婷介绍,《白毛女》是由鲁艺师生集体创作的中国第一部具有里程碑意义的民族歌剧经典之作,80年来主角喜儿的命运感动了无数观众。《白毛女》这部伟大的作品堪称是中国歌剧史上的璀璨明珠,它的美学价值、艺术价值、时代价值在中国歌剧史上影响深远。

1944年,西北战地服务团从晋察冀前方回到延安,带回了在河北一代流传的“白毛仙姑”的民间传说。时任鲁艺院长周扬组织全院精英研究挖掘,经过了一场又一场集体写作、修改和排演,历经半年时间,终于把“白毛仙姑”的传说改编成了一部大型歌剧。

1945年,鲁艺为中央首长及七大代表献演了《白毛女》。当戏演到高潮,喜儿被救出山洞,台上响起“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”的歌声时,毛泽东和其他中央领导同志们一起起立鼓掌,演出获得了巨大成功。

《白毛女》随着鲁艺人的步伐被带到了华北、东北等各个解放区。这时正是中国土改的关键时刻,喜儿悲惨的身世、大春的奋起抗战、黄世仁所代表的地主阶级的贪婪无无耻,使得《白毛女》犹如一把锋利的宝剑劈开了旧社会的枷锁,让广大劳苦大众从千百年被压迫、被奴役的精神状态中觉醒,勇敢地站起来,纷纷参加到斗地主、分田地的土改斗争中。

在部队,《白毛女》每次演出后,请战书便如雪片一般涌入指挥部。被俘虏前还为国民党反动派扛枪打仗的士兵,看完《白毛女》后纷纷泪流满面,主动要求加入解放军。战士们唱着“为喜儿报仇,为杨白劳报仇”的歌声冲向硝烟弥漫的战场。歌剧《白毛女》成为了唤起民众觉醒,推动社会变革的有力武器。它犹如黑暗中的一盏明灯,鼓舞着人们为了追求自由、平等和正义而不懈奋斗。

新中国成立之后,《白毛女》走出国门、走向世界,不仅被翻译成俄文、日文、英文等多种版本,还在世界各国舞台上演。其中在奥地利的演出,一位三个儿子被德国法西斯杀害的老大妈,《白毛女》剧组演到哪儿她就看到哪儿。临别时她含着热泪对演员说:我本来是没有活头了,但从你们演的《白毛女》中看到了希望。80多年来,《白毛女》从延安出发从未停止过前进的步伐,它承载着不同历史时期的时代寓意,以不同的艺术形式在中外舞台和荧屏上上演,成为家喻户晓的经典力作。直到今天,《白毛女》所反映的中国共产党一心为民、人民至上的执政理念和为民情怀,以及历久弥新的民族艺术魅力,依然经得起时间考验。这同时也有力地证明了文艺工作只有深入生活、植根群众,才能创作出无愧于时代和人民的文艺作品。《白毛女》不仅是民族艺术的丰碑,更是新时代奋进的号角。它提醒着我们不忘来时路,在实现中华民族伟大复兴的征程上,继续书写“人民至上”的壮丽篇章。

华商报大风新闻记者 马虎振(延安文艺纪念馆供图)

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: