解码杨凌农科城创新实践丨勇立现代农业潮头 中国农科城杨凌的“破”与“立”

来源:华商网 时间:2025-10-31 08:59:06 编辑:魏檀 版权声明

华商网讯(记者 董旭叶)这里,掌握着全球领先的小麦条锈病防治技术,让被称为“小麦癌症”的这一病害在全国发病面积下降51%,每年帮助挽回约20亿公斤的小麦损失;

这里,成功破解了黄土高原生态修复这一世界级难题,为实现黄河泥沙量减少80%、推动陕西绿色版图向北延伸400公里,提供了关键的理论支撑与技术路径;

这里,汇聚了7000多名农业科教精英,拥有123个省部级以上科研创新平台,已累计为旱区培养输送农业专业人才超过30万人……

这里,就是中国农科城——杨凌。四千年前,农神后稷曾在这片土地“教民稼穑,树艺五谷”;四千年后,实验室代替了锄头,科技创新筑就了丰收底气。如今,杨凌成为中国农业科技创新的重要策源地,勇立现代农业发展潮头。

四千年农耕文明,看杨凌如何肩负国家使命

一部杨凌史,堪称半部中国农业史。四千年前,周祖后稷在此播下华夏农耕文明的第一粒种子;一百多年前,中国西北地区最早的高等农业学府在此萌芽。

1997年7月29日,经党中央、国务院批准,国家杨凌农业高新技术产业示范区正式成立。作为我国首个国家级农业高新技术产业示范区,杨凌示范区肩负着引领现代农业发展的国家使命。

殊荣在身,责任在肩。作为我国旱区农业科技的“策源地”,杨凌以西北农林科技大学为核心智力支撑,在小麦产业领域成果显著,不仅成功研发150多个新型小麦品种,更攻克了被称作“小麦癌症”的条锈病——通过构建一套高效防控体系,将小麦因该病导致的减产幅度从20%降至5%。

在果业创新方面,杨凌选育的“瑞阳”“瑞雪”“秦脆”“瑞香红”等苹果品种,成为我国拥有自主知识产权的新一代优质苹果品种。同时,杨凌建立的国内最大猕猴桃试验示范站,培育出“脐红”“农大金猕”等系列新品种,有力助推陕西猕猴桃实现“东扩南移”战略。

近年来,杨凌示范区紧盯国家战略需求,以科技创新为核心动力,在生物育种、智能农业装备、绿色生产技术、数字农业应用等领域取得显著突破。历经多年探索实践,杨凌已建成省部级以上科研平台90余个,汇聚7000余名科研人员,累计斩获6000余项科研成果,培育出28位院士,形成了极具竞争力的农业科技“智囊团”。

为中国碗装中国粮,看杨凌如何“智”造好种子

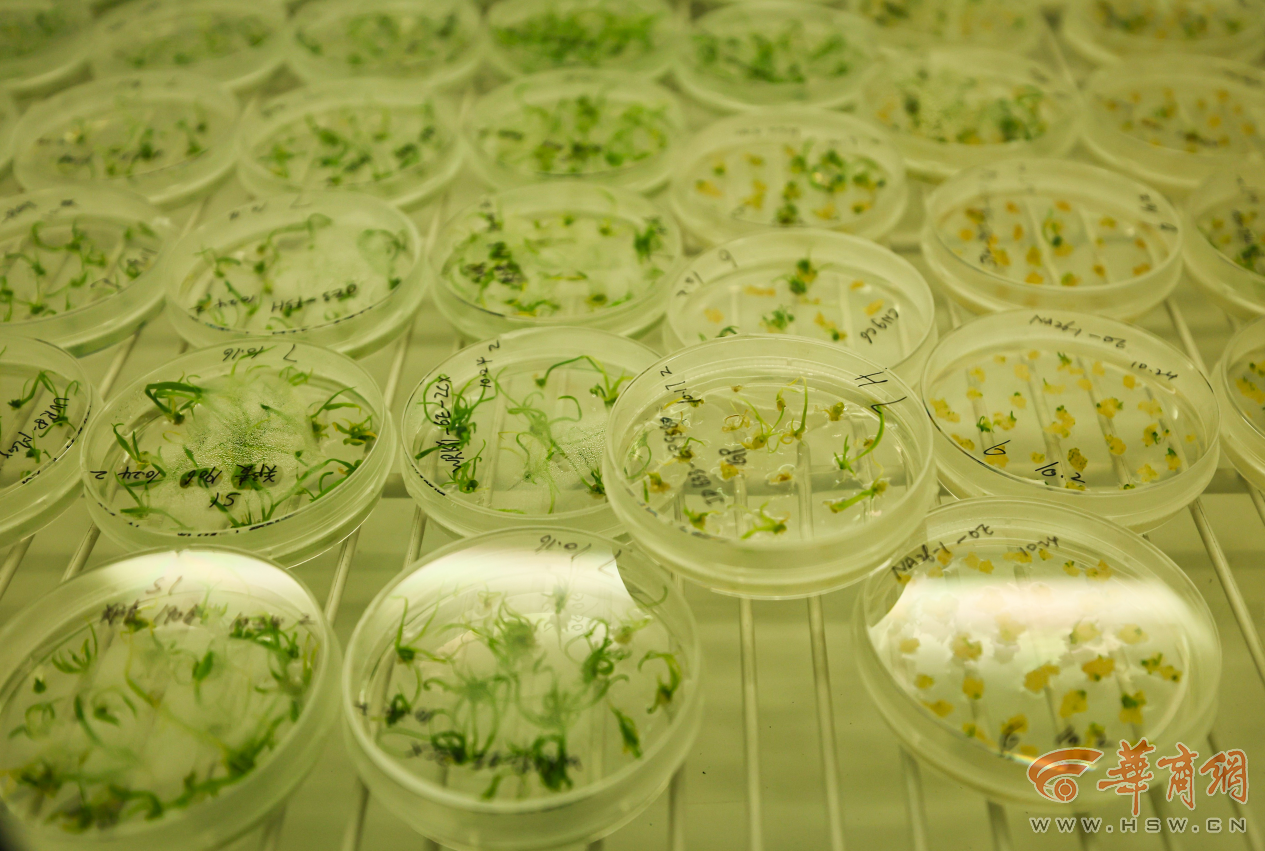

一粒种子,关系着中国人的饭碗安全。种子是农业的“芯片”,种业安全关乎粮食安全和乡村振兴大局。在杨凌秦丰种业股份有限公司,生物育种正以前所未有的速度推进。

“过去一个品种从培育到推广可能要十年,现在借助现代技术,周期能缩短到五年左右。”陕西省种业集团副经理黎哲介绍。公司投入超2000万元引进153套先进设备,对种子进行精准分析、筛选与改良。

强大的研发能力源于完善的创新体系。秦丰种业构建了“1+4+6+N”的研发架构,即1个种子科学研究院、4大共性技术平台、6个专业化育种基地、N个高水平研发团队协同攻关。截至目前,已成功培育并通过审定的农作物品种达80个,为保障种源自主可控提供了坚实基础。

在作物抗逆与高效生产全国重点实验室(西北农林科技大学),科研人员正在破解作物生长的“基因密码”。这里的前身是2001年建立的陕西省农业分子生物学重点实验室,2022年重组为全国重点实验室。

“我主要负责的就是转基因相关工作,之前大家提到转基因还有点‘担心’,但其实随着科技发展,现在的转基因科研工作更加精准、更加可控,通过我们和其他科研方向的合作,能够为作物抗逆与高效生产提供更多技术支持与保障。”实验室正高级实验师黄雪玲介绍。

近十年来,实验室取得了系列创新性研究成果。征服了小麦遗传学的“珠穆朗玛峰”,完成普通小麦参考序列;系统揭示小麦重要病菌机制,率先发现条锈菌毒性变异途径;苹果高效生产理论和新品种取得重大突破,助推黄土高原苹果成就世界级产业。

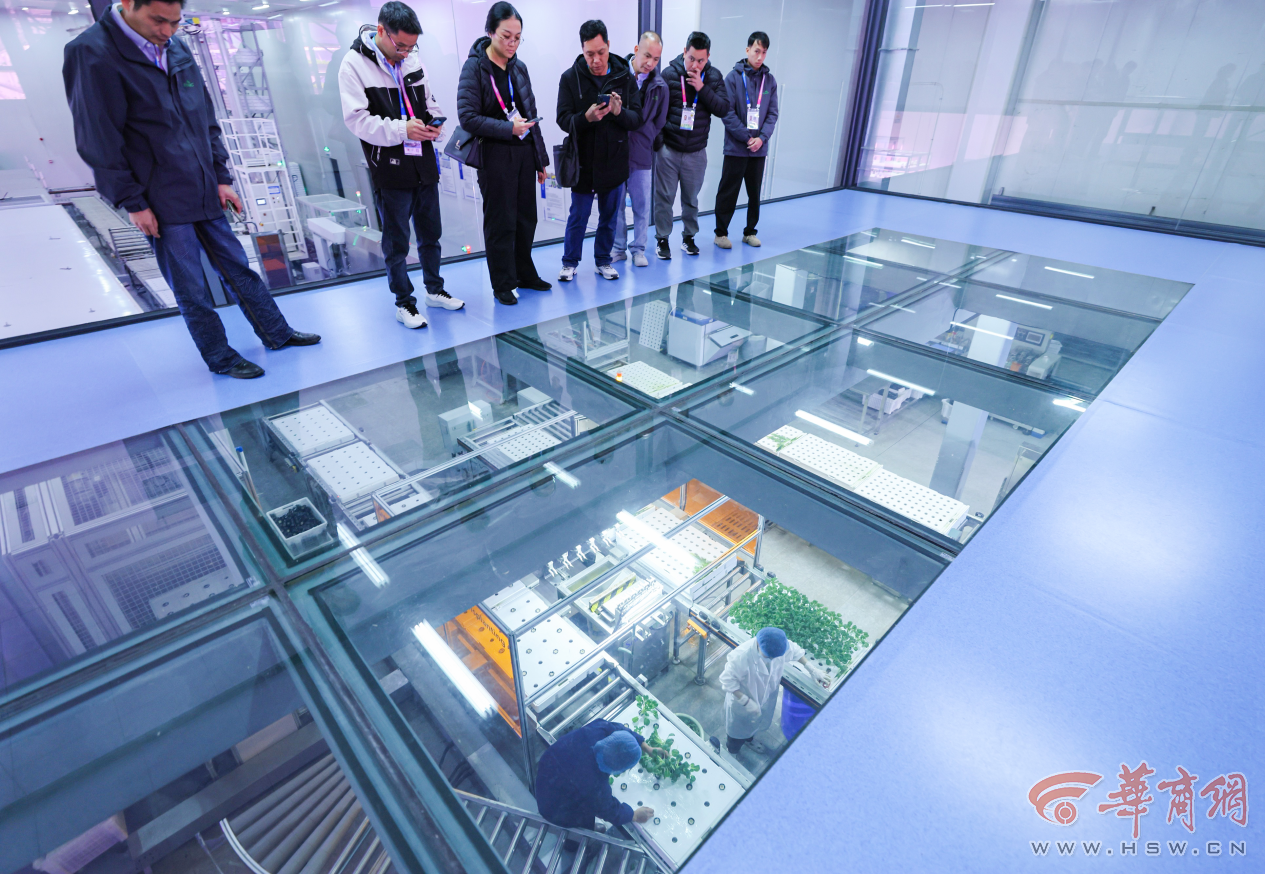

颠覆传统种植,看杨凌如何重新定义农业

在杨凌智慧农业示范园,农业生产已告别“靠天吃饭”的传统模式。作为上合组织农业基地设施农业领域的核心实训基地,这里展示着农业的未来图景。智慧温室里,鲜嫩翠绿的水培奶油生菜28天就能端上餐桌,立体化无土栽植的黄色小番茄颜色鲜艳。温室内设置的遮阳网、保温层、环流风机、供热系统、水肥灌溉系统,全部实现物联网自动控制。

“在智慧农业示范园参观,最大的感受就是:农业生产已经不是必须‘靠天吃饭’了,”采访团记者感叹,“通过先进的农科技术能够让种植和养殖更轻松,也能让农产品品质更好,这对种植户和消费者是‘双赢’。”

在智慧渔业养殖中心,国际领先的RAS循环水养殖模式实现了 “旱地养鱼” 的高效办法。物理过滤、生物净化、紫外线杀菌等多环节协同处理,养殖的无寄生虫、无抗生素“彩虹鲷成鱼”已经在农高会期间上市。

杨凌以为农业科技发展有限公司技术负责人王彩虹分享了他们的创新成果:“我们这种新型智能风光型智能薄膜连栋温室,一平米造价在一千多元,冬季能耗每平米仅需五六十元,远低于玻璃温室的百元左右。”

依托新技术、新模式,公司从单一的建棚服务,发展到设施农业全产业链服务,步入崭新发展阶段。目前已在杨凌投产运营18栋新型组装式日光温室反季节樱桃栽培基地,以及30000平方米风光型智慧温室番茄栽培基地。

此外,“南果北种”在杨凌也结出硕果。杨凌青皮她园火龙果种植专业合作社运营经理郭娟茹介绍:“我们筛选培育出适合北方设施种植的火龙果品种,使热带水果在黄土地上开花结果成为现实。”

目前,合作社已累计在全国推广火龙果种植面积达5万余亩,带动10余个村集体经济发展火龙果产业。火龙果种苗不仅销往全国20多个省市,更远销西班牙、葡萄牙、意大利等欧洲国家。

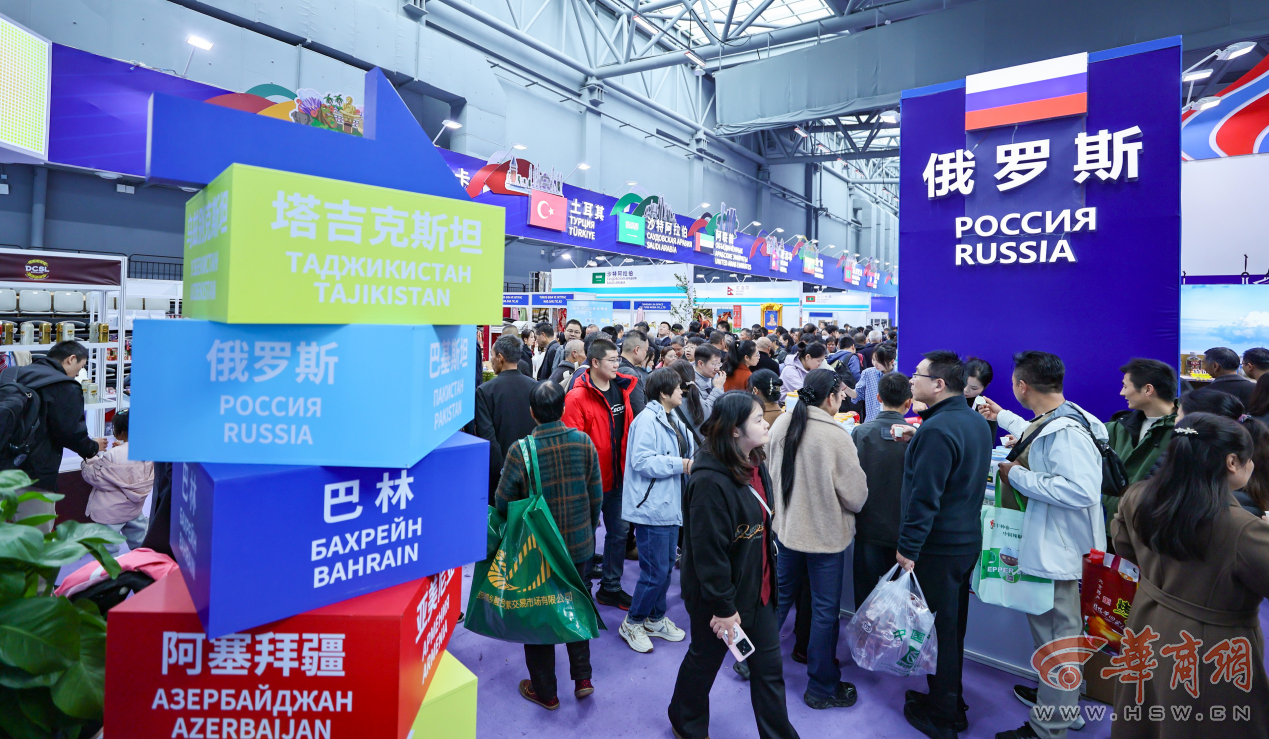

立足西北,面向上合,看杨凌如何输出农业“中国方案”

2019年,我国倡议在杨凌设立上合组织农业技术交流培训示范基地。六年来,杨凌不断深化高水平对外开放,与上合组织、中亚及非洲国家开展友好交流合作。

农业是上合组织区域经济合作的重要领域,而干旱缺水,是上合组织国家农业发展面临的共同挑战。杨凌所在的中国西北地区,主要为干旱半干旱地区,与塔吉克斯坦所处中亚大部分区域的气候、地理条件相似。

杨凌示范区充分发挥农科教资源优势,不断加强软硬件建设,基地以项目为支点,相继建成上合组织现代农业交流中心、现代农业发展研究院、国际联合实验室等平台载体。多管齐下,基地不仅搭建起合作平台,更构建起全方位、多层次的科技示范推广体系,为全球旱区农业发展输出 “中国方案”。

上合组织现代农业交流中心讲解员李傲雪介绍,基地累计承办国家援外培训项目150余期,为超过130个国家培训了4100多名政府官员、农业科研人才。在贸易产能合作方面,基地引进了萨诺、嘉吉等80余家国际知名涉农企业落地杨凌,推动中国企业在“一带一路”沿线国家开展项目合作。

创办于1994年的中国杨凌农业高新科技成果博览会(农高会),不仅为农业新质生产力发展搭建起高能级交流平台,更让杨凌作为上合组织农业技术交流培训示范基地的国际化平台作用愈发凸显。30多年来,已经累计吸引来自全国34个省(区、市)以及全球70多个国家和地区的3万余家涉农企业和科教单位参展,3500多万客商和群众参展参会,参展项目及产品超过19万项,被誉为农业领域的“奥林匹克盛会。

近日,第32届中国杨凌农业高新科技成果博览会圆满闭幕,本届杨凌农高会以“新质生产力·农业新未来”为主题,全面展示国内外农业科研机构和农业企业在核心种源、农机装备、农业节水、智慧农业、数字农业、乡村振兴等方面的优秀成果。本届农高会,161万人次线下参观,1893万人次线上观展,创近五届新高;展会期间签约额达258亿元,现场交易额2.73亿元,展会收入同比增长20%以上。

科技赋能乡村蜕变,看杨凌如何打造农文旅融合“网红村”

杨凌的农业科技不仅服务于国家战略,也在乡村振兴中发挥着样板作用。揉谷镇田西村的蜕变就是生动例证。“我们田西村现在能被大家称为网红村,就是因为我们这几年一直走农文旅融合的发展道路。”村党支部书记田小雄自豪地说。

回忆起多年前家乡的场景,田小雄感叹:“我1998年考上大学离开家乡,2012年想回到家乡出点力,但一回来面对的是道路未硬化、污水横流、垃圾遍地的景象。”

通过乡村改造“三部曲”,田西村实现了华丽转身。2015年完成全村基础设施改造、2016年率先提出发展壮大集体经济、2019年成功打造杨凌示范区第一家村集体经济产业园区。

“我们村没山没水,但旅游也能火,靠的是思想解放和服务用心。”田小雄道出了破局之道。2023至2024年,该村乡村人才培训接待学员就近3万人次,集体创收超30万元。

田西村的乡村旅游从2023年的一辆游村小火车起步,逐步增加农耕体验、社火表演、季节性花海、红薯盆栽展等项目,发展到2024年春节期间,单日收入已突破3万元,田西村因此获评国家AA级旅游景区。

“有了科技与人才的‘双轮驱动’,我们田西村乡村振兴产业才有了高效发展。”田西村村委委员徐凌云介绍,村上与西北农林科技大学合作引进“秦薯5号”新品种,采用节水滴灌、病虫害绿色防控技术,实现从“卖苗子”到“卖产品”再到“卖品牌”的三级跳。

秦岭北麓,渭水之滨,从后稷“教民稼穑”的古代农耕文明,杨凌正以古老的农耕文明为根,以现代的科技创新为翼,在田间与实验室之间,架起一座通往农业强国的桥梁,中国农业的未来图景正徐徐展开。

未来,肩负着国家使命的杨凌,必将在农业现代化的浪潮中继续勇立潮头,以持续的创新实践,为端牢“中国饭碗”、建设农业强国注入更加澎湃的动能,谱写农业强国建设的崭新篇章。

来源:华商网

相关热词搜索: