解码杨凌农科城创新实践丨“农科之城”杨凌:政产学研用同频共振筑就现代农业创新高地

来源:华商网 时间:2025-11-03 11:46:38 编辑:张进 版权声明

华商网讯(记者 姬文艳)仓廪实而天下安,农业兴则百业昌。作为我国首个国家级农业高新技术产业示范区,陕西杨凌肩负着引领干旱半干旱地区现代农业发展的使命,与国家粮食安全和农业现代化紧密相连。

这里,曾是后稷“教民稼穑”的中华农耕文明发祥地,如今,这片厚植着千年农耕基因的热土,正以前所未有的创新活力,演绎着一场政府、高校、企业与基层乡村深度融合、协同发展的生动实践。一个以“农科”为特色、以“创新”为内核,具有国际影响力的现代化“农科之城”正拔节生长,向世界展示着现代农业发展的“中国方案”。

政府擘画:构建最优创新生态,打造发展“强引擎”

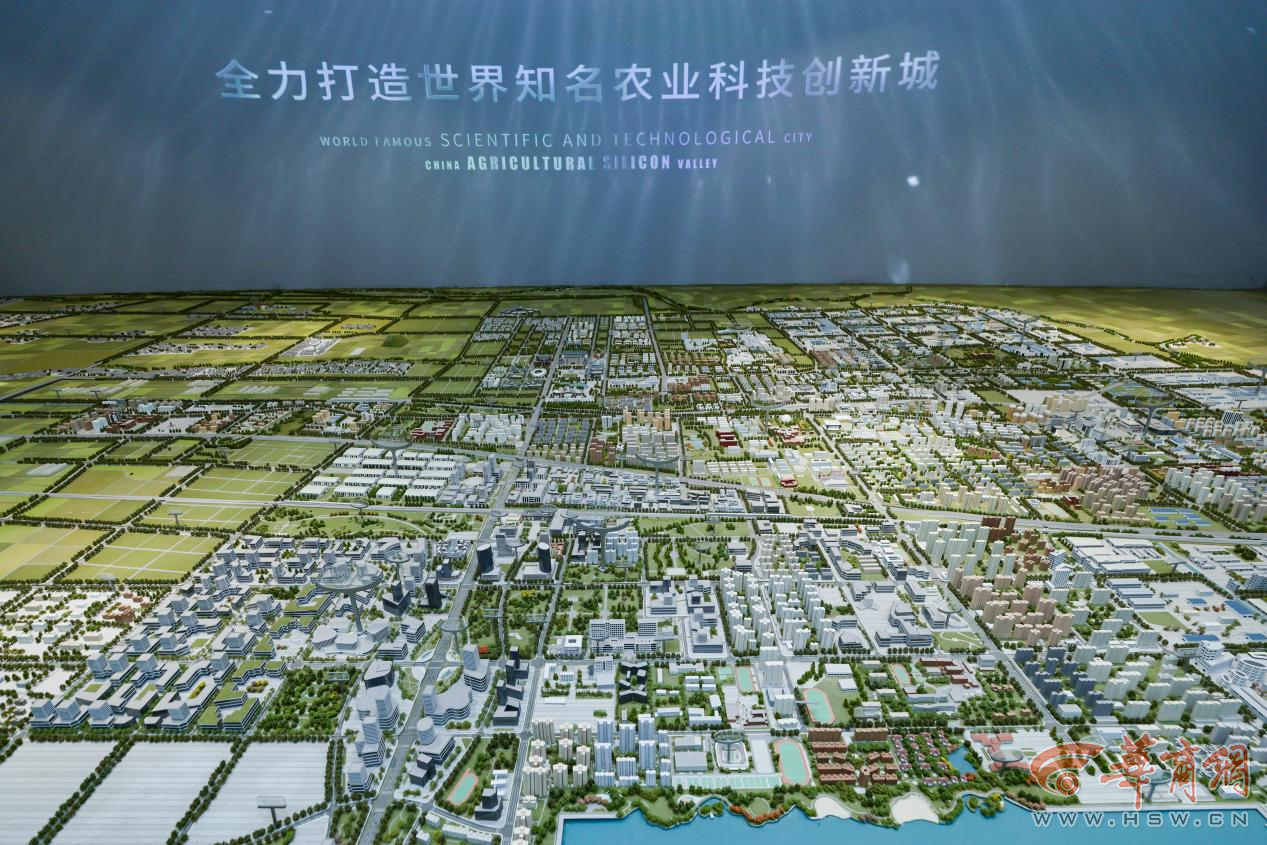

从关中小镇到农科之城,杨凌的发展活力源于顶层设计的高瞻远瞩与体制机制的持续创新。杨凌示范区自成立以来,就聚焦国家粮食安全、食品安全等重大战略需求,在动植物育种、植物保护、农业生物技术、旱区农业与节水技术、黄土高原水土流失综合治理等研究领域形成鲜明特色和优势,为促进旱区农业发展和农民增收提供智力支撑。

深化体制机制改革,也是杨凌释放创新活力的关键一招,示范区持续深化“放管服”改革,大力推进政务服务标准化、规范化、便利化工作,全面实施相对集中行政审批、“证照分离”、工程建设项目审批、商事制度改革,全面落实“一网、一门、一次”要求,打造市场化、法治化、国际化的营商环境,为企业发展做优服务。

重大平台载体能级的提升,则为杨凌插上了腾飞的翅膀。近年来,杨凌示范区充分发挥农科教资源优势,不断加强软硬件建设,相继建成上合组织现代农业交流中心、现代农业发展研究院、国际联合实验室、杨凌综合保税区、秦创原农业创新驱动平台等平台载体。仅上合组织农业技术交流培训示范基地,就累计承办国家援外培训项目150余期,为超过130个国家培训了4100多名政府官员、农业科研人才,培训内容涵盖水土保持、节水灌溉、生态环境调控等11个领域,向发展中国家共享“中国智慧”,为全球旱区农业分享“中国经验”。

同时,杨凌还锚定秦创原创新驱动平台农业板块总窗口定位,高标准建设秦创原农业板块创新驱动平台,出台专项政策,引进和培育了一批高层次创新创业人才团队,入驻数百家科技型企业,成功打通“研发-孵化-产业化”的快速通道,让创新的“种子”能在杨凌更快长成“参天大树”。

高校赋能:激活创新源头活水,锻造人才“智力核”

以西北农林科技大学、陕西农林职业技术大学为代表的高校,是杨凌农科创新城重要的“最强大脑”和人才摇篮。它们不仅是基础研究的主力军,更是关键技术突破的策源地和国家战略科技力量的重要组成部分。

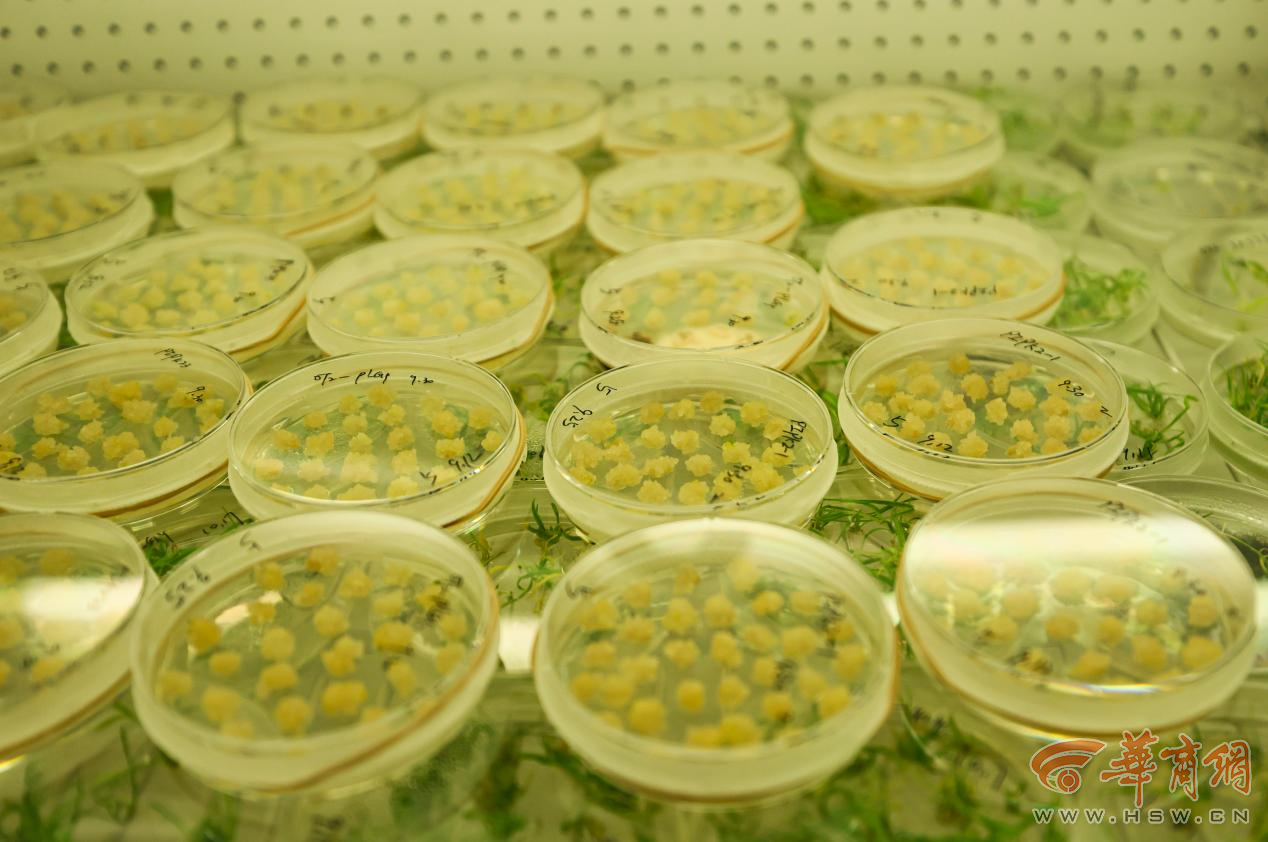

“国之重器”,守护中国饭碗。近年来,扎根杨凌的高校科研团队里,一批批关乎国计民生的农业科研成果相继涌现,为国家粮食安全与农业可持续发展提供了坚实的科技支撑。西北农林科技大学康振生院士团队在小麦条锈病源头治理与可持续控制领域取得重大突破,为我国小麦安全生产保驾护航;薛吉全教授团队选育的“陕单系列”玉米新品种,以其高产、抗逆、广适的特性,在西北旱区大面积推广,深受农民欢迎……

“现在我们做小麦、苹果、玉米、猕猴桃、油菜等作物的研究多一些,主要面向干旱半干旱地区的农业发展,许多科研成果已经在国内外落地应用,对当地农业种植起到了很大的促进作用。”物抗逆与高效生产全国重点实验室(西北农林科技大学)正高级实验师黄雪玲介绍。在油菜育种、苹果产业化、设施农业、节水灌溉等领域,杨凌的科研力量已处于国内领先甚至国际先进水平。

“产业需要什么,高校就研究什么”,这在杨凌不仅是口号,更是常态。“区校一体、协同创新”这种深度融合在杨凌已从理念转化为具体行动,高校的实验室与企业的车间、乡村的田地实现了无缝对接,“论文写在大地上,成果留在农民家”的生动实践成为杨凌农科产业的一道亮丽风景。

人才培养与集聚是杨凌持续发展的基石。依托高校雄厚的教育资源和学科优势,多年来,杨凌持续为国家和社会输送大量高素质农业科技人才、管理人才和创新创业人才。同时,还以优厚的政策、广阔的平台和宜居的环境,吸引了海内外大批优秀学者和科研团队加盟,为农科城的建设提供源源不断的智力支持。

企业集群:驱动产业能级跃升,壮大市场“生力军”

企业作为技术创新和产业发展的核心主体,在杨凌农科创新城建设中扮演着科技成果“转化器”和产业升级“助推器”的关键角色。在杨凌,企业不再是创新的旁观者,而是当之无愧的主体和主角,它们敏锐地捕捉市场脉搏,将科技成果转化为实实在在的生产力。

随着杨凌农科产业集群效应日益凸显。围绕农业产业链布局的创新链吸引了众多国内外知名科技型企业入驻,形成了特色鲜明的产业集群。特别是在种业领域,先正达、农垦大华、登海迪兴、良科等领军企业汇聚,致力于打造“中国种业硅谷”。农产品精深加工、农业智能装备制造、生物医药及大健康、涉农服务等产业方面也涌现出一批高成长性企业。

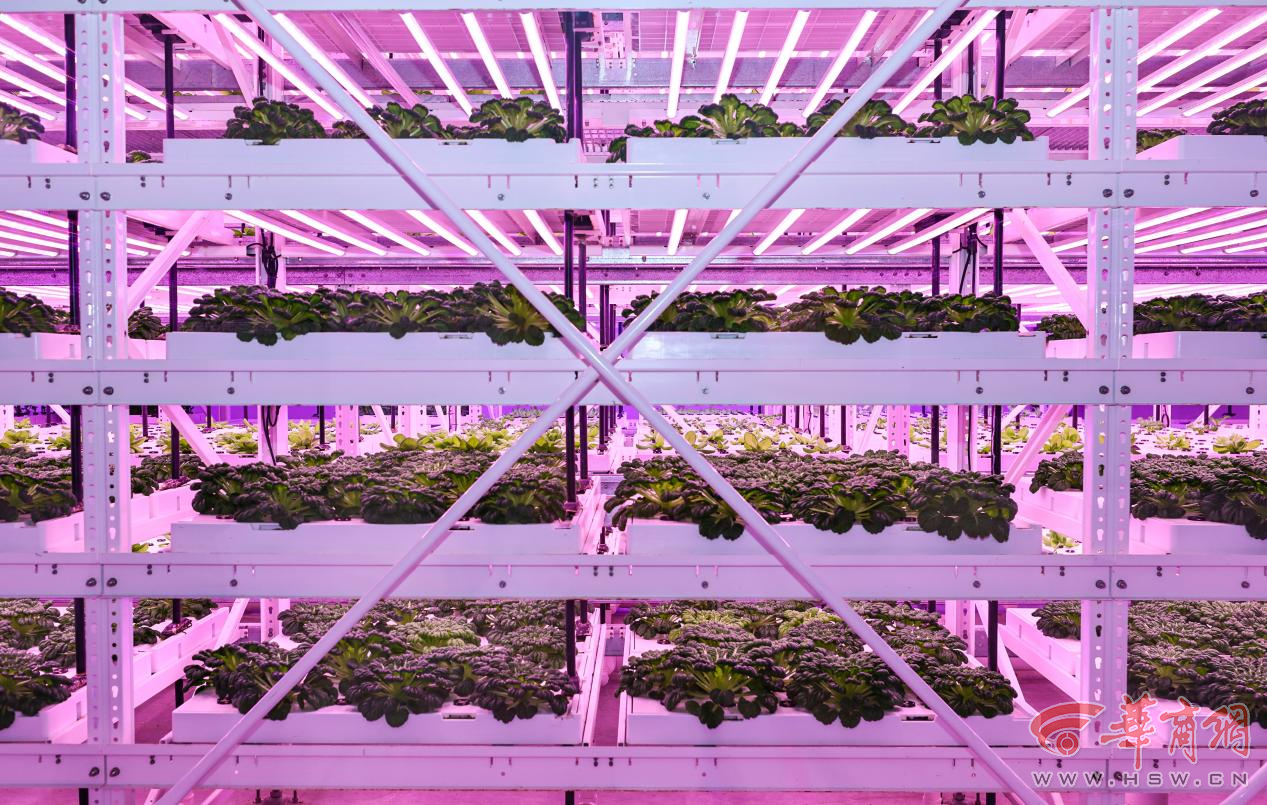

在杨凌智慧农业示范园,展示了许多农业智能装备,其中“智慧云仓”设备格外吸引参观人员的目光,与大家印象中传统大棚里泥土遍布、全靠人力打理的场景不同,这里处处透着科技的气息。方舱内的温度、湿度、光照等环境参数,都通过智能传感器实时监测,工作人员只需轻轻点击,就能根据作物生长的需求,精准调节通风、灌溉、补光等设备,让每一株作物都能在最适宜的环境中茁壮成长。在第32届杨凌农高会智慧农机装备展区,面对各类智能农机设备,来自津巴布韦的留学生Kumbie也感叹道:“‘这真是科技的极致’!农民、供应商、涉农企业和新技术新装备聚集在一起,一切尽在杨凌农高会!”

成果转化与品牌建设相辅相成。在杨凌,许多企业还积极承接高校和科研院所的科技成果,进行中试熟化和产业化开发,成功将一大批新品种、新技术、新装备推向市场,创造了显著的经济和社会效益。同时,“杨凌农科”区域公用品牌建设成效也十分显著,通过制定严格的准入标准、构建品牌管理体系、加大宣传推广力度,“杨凌农科”已成为高品质、可信赖农产品的象征,极大地提升了杨凌农产品和农业技术的市场认可度和附加值。

基层实践:畅通成果转化“最后一公里”,绘就乡村“新图景”

农科创新的价值,最终要由广袤田野的实践来检验和彰显。基层乡村不仅是科技成果应用的“试验田”和“展示窗”,更是杨凌模式服务国家战略、惠及亿万农民的出发点和落脚点。

在杨凌本土,智慧农业与绿色发展的画卷正徐徐展开,为现代乡村建设提供了样板。无人机飞防、水肥一体化、智能温室环境精准管控、农业机器人等技术和装备已成为许多家庭农场和合作社的“标配”,生产效率与资源利用率大幅提升。同时,杨凌积极探索绿色生态农业模式,大力推广病虫害绿色防控、农业废弃物资源化利用、有机肥替代化肥等技术,有效促进了农业的可持续发展。

农文旅融合与新业态培育为杨凌的乡村振兴注入了新动能。依托独特的农业科技资源和优美的田园风光,杨凌积极发展休闲农业、观光农业、科普教育、农耕体验、乡村民宿等新业态,成功打造了杨凌现代农业创新园、王上村、田西村等一批特色鲜明的田园综合体和美丽休闲乡村。这些举措不仅拓展了农业的多种功能,挖掘了乡村的多元价值,更有效促进了农民就业增收和乡村的繁荣与活力。

“我们村没山没水,但乡村振兴和旅游发展也能火,靠的是思想解放和服务用心。”田西村党支部书记田小雄道出了家乡的破局密码。近年来,田西村通过自身改革和西北农林科技大学合作,推广“田薯叔”红薯品牌、打造“艺舍别院”乡村农家乐、开展职业农民培训、开设乡村规划公司……因地制宜、多措并举,让田西村从“污水横流”的后进村发展成为“全国乡村治理示范村”“陕西省乡村旅游示范村”,立足资源禀赋、依托科技支撑、深挖文化内涵,走出了一条特色鲜明的乡村振兴之路。

田西村的人才、资源、产业结合的发展形式,是杨凌众多乡村发展的缩影。近年来,杨凌不断加强农村基层党组织建设,提升乡村治理体系和治理能力现代化水平,越来越多“新农人”们带着知识、技术和新理念回到乡村,成为乡村振兴的“领头雁”,在承接科技成果转化、参与产业链分工中,实现了自身的发展与乡村的蝶变。

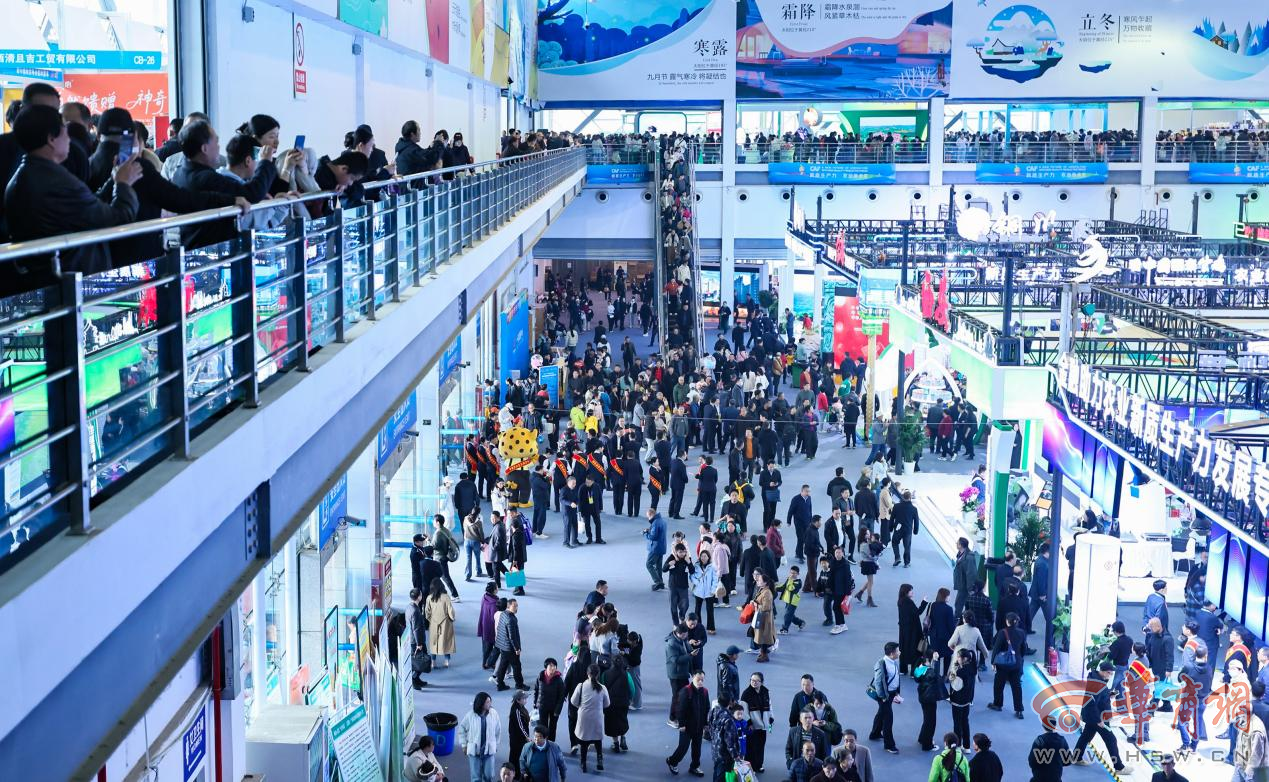

从古老的农耕文明中走来,向现代化的农业未来奋进,“农科之城”杨凌的国内外知名度越来越响。近期举办的第32届中国杨凌农业高新科技成果博览会,现场共吸引161万人次参观,线上观展浏览达1893万人次,全球超千家媒体关注报道,全网信息总阅读量6.5亿人次……杨凌用实践证明:当政府的“有形之手”、高校的“创新之脑”、企业的“市场之体”和乡村的“实践之场”完美结合,就能汇成驱动高质量发展的强大合力。

展望未来,肩负着新时代国家使命的杨凌,将继续秉持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,以推动高质量发展为主题,以深化改革开放为动力,强化创新驱动,拓展国际合作,在服务国家农业科技自立自强、保障国家粮食安全、全面推进乡村振兴的征程中,贡献更多务实奋进的“杨凌力量”。

来源:华商网

相关热词搜索: