见证千年治水智慧!全国首座农业水利博物馆落户陕西

来源:西安晚报 时间:2025-11-15 09:36:26 编辑:唐港 版权声明

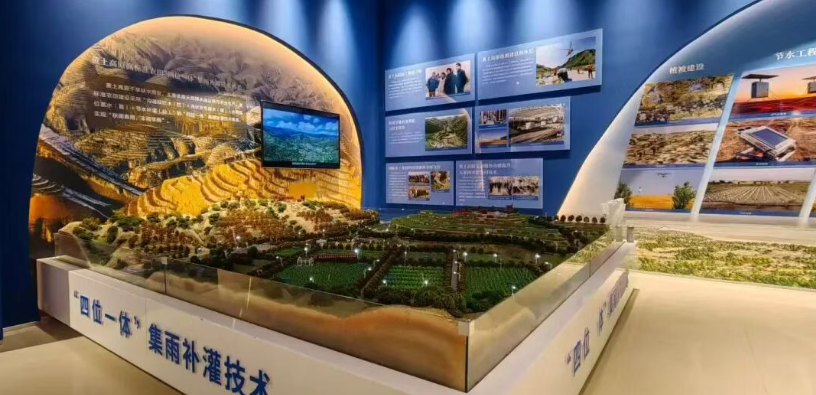

组图:农业水利博物馆展厅(局部)

农业水利博物馆展厅(局部)

□文/图 清宇

近日,全国首座农业水利博物馆在西北农林科技大学开馆。该馆以“古代农业水利—近现代农业水利—现代节水科技—黄土高原治理—生活节水”为脉络,系统梳理了我国从古到今对水资源利用的光辉历程、伟大成就和宝贵经验,展示了中华民族从被动适应自然到主动调控水资源的文明演进史,成为一部立体的中国水利史教科书。

据了解,农业水利博物馆是由陕西省水利厅支持,西北农林科技大学和杨凌示范区联合建设,选址位于西北农林科技大学博览园中国农业历史博物馆二楼。该博物馆的建成,标志着兼具科普性、专业性与实践性的农业水利文化展示平台正式投入使用。

从古至今:水利技术的演进与哲学思辨

一部立体的中国水利史教科书

该展馆分古代农业水利、近现代农业水利、现代节水科技、黄土高原区域治理以及生活节水等共五部分,从我国由古至今不同时期代表性水利灌溉工程切入,对新石器时代最早的水稻、水田和不同结构水井,春秋战国时期的大型陂塘蓄水灌溉工程,秦汉魏晋南北朝时期的龙首渠、白渠、坎儿井,到现代由数据驱动的精准变量喷灌,具备纳米级空隙的微孔陶瓷根灌等高科技智能节水灌溉技术以及运用物联网、大数据、AI等现代技术的智慧水利等都逐一进行详解。

农业水利博物馆的展览内容跨越数千年,凸显了中华民族治水思想的演变。例如:古代部分从新石器时代的水稻种植与水井结构,到春秋战国的陂塘工程、秦汉的龙首渠与坎儿井,均体现了“顺应自然”的智慧。战国时期郑国渠与都江堰的兴建,不仅滋养了关中平原与成都盆地,更开创了“引水灌田、分洪减灾”的系统工程模式。隋唐以后,随着经济重心南移,太湖流域的塘埔圩田体系、沿海御咸蓄淡工程(如宋代木兰陂)进一步拓展了水利技术的边界。

这一历程背后,是从“对抗洪水”到“人水和谐”的哲学升华。博物馆展出了包括农史文物、古籍、古代取水用水工具等文物,并在展陈中采用视频、多媒体互动等多种展示形式,生动诠释了古代水利如何通过沟洫、陂塘、运河等工程,实现水资源分配与生态平衡的统一。

“古代农业用水发展,总体是从被动依赖自然降水到主动利用地表水,再到大规模开发、调控和管理水资源的过程。其背后蕴含着从‘对抗自然’到‘顺应自然’的哲学思想演变。”西北农林科技大学博览园主任王国晖介绍。可以说,这座农业水利博物馆系统展示了我国从古到今对水资源利用的光辉历程、伟大成就和宝贵经验,是一部立体的中国水利史教科书,彰显了中华民族的治水精神和科学精神。不仅填补了专题博物馆的空白,更成为凝练治水精神、传播节水文化的重要载体:“从大禹治水的传说到今天的智慧水利,中华民族的水利史诗在此徐徐展开,提醒我们:每一滴水的旅程,都与文明兴衰息息相关。”

现代转型:节水科技与智慧治水

黄土高原治理:生态修复的中国样本

除了古代部分,农业水利博物馆的亮点还在于对当代水利科技的集中展示。馆内陈列了中华人民共和国成立后水利工作者使用的仪器设备,例如:精准变量喷灌、微孔陶瓷根灌、水肥一体化系统等技术,反映了我国农业节水从“粗放漫灌”向“精准滴灌”的跨越。例如,山东滨州通过数字孪生灌区平台,实时调控黄河水资源的分配,使灌区配置效率提升超10%;德州宁津县的“水银行”模式,更创新性地将节余水资源转化为可调配的“资产”。这些技术不仅缓解了水资源短缺压力,更推动了生产方式的变革。

此外,作为专题展区,黄土高原治理部分则聚焦水土流失防控的成就,通过淤地坝、梯田、植被恢复等综合措施,黄土高原水土流失面积已削减超一半,主色调由“黄”转“绿”。例如,陕西高西沟村的“缓坡修梯田、沟道筑坝、陡坡绿化”模式,就成为生态与经济协调发展的典范。博物馆通过沙盘与文物(如清代治水仪器)、档案相结合,凸显了“拦沙—造地—富民”的可持续路径。同时,博物馆还通过馆内集12种现代节水技术于一体的大型真水演示沙盘,以及黄土高原高标准农田“四位一体”集雨补灌模型,让观众直观感受科技如何将“每一滴水用在刀刃上”。

启示与展望:水资源管理的时代命题

博物馆群崛起:从收藏展示到全民科普

首座农业水利博物馆的开设,也是全国水利博物馆体系发展的缩影。此前,杭州中国水利博物馆以“塔馆合一”的建筑设计,全面展示水利千秋史;保定水利博物馆依托清河道署古建筑,融合衙署文化与水情教育;而新馆则更强调农业特色,将高校科研资源与社会科普需求衔接。这类博物馆不仅保存了古代水车、碑刻等实物,更通过VR互动、研学活动,让公众从“观展者”转化为“行动者”。

农业水利博物馆不仅整合了农业可持续发展理念与陕西省内农业水利特色,更打造了集理论教学与实践操作于一体的实践教学平台,未来将实现从服务校园师生到面向社会公众的科普延伸,让更多人了解到中国农业水利的历史脉络与现代节水科技的发展现状。

据悉,除这座全国首家农业水利博物馆外,坐落于国家杨凌农业高新技术产业示范区的西北农林科技大学博览园(农林博物院),还有昆虫博物馆、动物博物馆、土壤博物馆、植物博物馆、中国农业历史博物馆等5个专题博物馆和蝴蝶园、树木园、中草药园、五谷园及多种植物种质资源圃,不仅是全国科普教育基地、国家二级博物馆,也是国内目前最大的农业主题博物馆组群。并且,这里的昆虫博物馆还是我国第一座国家级昆虫博物馆,也是目前全球展览面积最大、展品最为丰富、展览档次最高、集成多种现代化展示手段、融知识性、趣味性于一体的昆虫学科普基地。所以,农业水利博物馆的加入,再次彰显了西北农林科技大学博物馆群的崛起,充分体现了从收藏展示到全民科普的理念。

当下,农业水利博物馆的诞生,呼应了当前水资源管理的紧迫性。我国农业用水占比很高,但有效利用率却很低,因此,节水潜力巨大。为此,博物馆通过对比古今治水经验,传递出“节水不仅是技术问题,更是系统治理”的深层逻辑。

未来,水利博物馆需进一步发挥跨界平台作用,将历史智慧融入生态文明建设。例如,通过数字化复原古代水利工程,对比现代智慧灌区,揭示可持续发展的一脉相承;或联合学校开展“节水实验课”,让青少年在互动中理解“绿水青山”的价值。

来源:西安晚报

相关热词搜索: