残障者坐飞机 障碍不只是机舱门前的高度差

来源:澎湃新闻 时间:2025-12-25 08:36:32 编辑:张进 版权声明

【编者按】

残障歌手郑智化登机遇障风波渐渐平息,但它唤起的残障者乘坐飞机的隐痛记忆仍未消散。此事后不久,民航局运输司向相关单位发函,就民航局制定的《关于加强残疾人航空运输保障能力的若干措施》征求意见,文件中提到,有效消除高度差,确保行动不便旅客安全、顺畅地登离飞机。

北京大学新闻与传播学院教授胡泳曾评论道,残障者身体的不可控带来的是一种“深刻的无助”,理所当然的动作变得艰难甚至不可能,他们不得不将最私密、最脆弱的日常交给别人,“这不仅是生理的丧失,更是自主权的丧失”。

近日,三位残障者向我们讲述了他们坐飞机出行的经历,从抵达机场,到值机、安检、登机、乘机,有形或无形的障碍,不时让他们处于无力、困窘之中,许多不曾被听到的细节,构成了他们赖以生存的日常。

登机时,机舱门前的障碍

在机舱门前,纪寻时常感到被卡住。

平时坐轮椅出行的她,出生于上世纪80年代末,曾到美国、法国留学,如今是国内一家机构的创始人,致力于推动残障融合。乘飞机时,到了机舱口,她通常需要从在机场乘坐的机下轮椅,转移到在机舱内使用的机上轮椅——因为机舱空间有限、过道窄,机上轮椅体积更小。

这时,工作人员往往会将机上轮椅正对着她摆放在机舱门内,然后等待她转移——从机下轮椅上下来,越过登机平台与机舱门约20公分的高度差,进入机舱门,坐到机上轮椅上。

纪寻。受访者 图

而纪寻是一名腓骨肌萎缩症患者,这种遗传性神经肌肉病使她几乎无法依靠自己的力量行走。她的下肢无力,上肢肌肉萎缩弯曲,手部无法进行精细动作。因此,她的日常活动需要借助电动轮椅,或由他人协助推动轮椅。

长期关注无障碍出行的纪寻知道,国际航空运输协会(IATA)有相关的规定,在乘机旅途中,轮椅旅客依照行动能力和轮椅使用场景划分为三种,分别是机上轮椅(WCHC)旅客、登机轮椅(WCHS)旅客和机下轮椅(WCHR)旅客。机上轮椅旅客除了就座外,其他活动都需要轮椅或工作人员帮扶;登机轮椅旅客可以自己进出客舱座位,但是上下客梯时需要背扶;机下轮椅旅客可以自行进出客舱座位和上下客梯,但是远距离的活动需要轮椅。

纪寻属于机上轮椅(WCHC)旅客。每次乘机前,她都会提前向航空公司申请轮椅服务。

因此,在机舱门前的这个时刻,纪寻会感到荒谬:“如果我自己能移到位置上去,为什么还需要机上轮椅服务?”

被忽视的情况有时也会以更明显的方式出现。有一次,航司遗忘了她的机上轮椅服务申请,纪寻记得,最后她的陪同人员需要返回到登机口,和工作人员进行长时间的沟通,让他们帮忙去找机上轮椅。

也有航司没有机上轮椅服务。在纪寻的回忆中,有时她是被抱进机舱的,“类似于公主抱的方式”。

纪寻描述,在被“抱”进去之前,双方会进行一系列的沟通:首先是性别和身体接触的问题,工作人员大多时候是一名男性,会说“我们不好抱你”;然后是“抱”的方式,工作人员通常没有接受过专业的培训;最后,工作人员还会与她沟通免责和安全的问题,比如摔跤了要怎么办。

纪寻深知,这些问题都是可能存在的,需要沟通,但在嘈杂且紧急的环境下,她感到自己需要被迫“做出选择”。事实上,她没有选择的余地,如果想进机舱,她只能被“公主抱”。

纪寻体会过专业的操作——把机上轮椅从机舱里拿出来,和机下轮椅平行摆放,通常会有一前一后两个工作人员来协助转移,前面的人抬腿部,后面的人双手握拳放在残障者的腋下,或是双手在锁骨位置交叉,避免接触到残障者的敏感部位,“这样的合作既省力又安全”。

但她在国内乘机时更常遇到的情况是,往往只有一名空乘人员协助,也很难遇到可以熟练转移轮椅旅客的工作人员,大多数情况下她需要去引导他们操作。

郑智化事件中受到关注的“升降机”,也是上下飞机环节的无障碍设施之一。对此,纪寻回忆起自己有一次在成都双流机场下飞机时的体验,她用“吓人”来形容——那回没有廊桥和升降机,乘客必须从又陡又窄的舷梯下飞机,最后,一名工作人员将她背下了飞机。

对于纪寻来说,这是非常危险的动作,因为她的双手无力,所以无法牢固地圈住工作人员的脖子,舷梯太陡了,即使她的体重较轻,工作人员在走的过程中仍然一直发抖,纪寻时刻担心两个人都会摔跤。

飞机上,那些陷入窘境的时刻

过了机舱门这道坎,从机上轮椅转移到座位上时,纪寻时常会再次陷入困窘的处境。

纪寻说,由于申请了轮椅服务,提前值机选的座位可能会被退回,因此最后在飞机上的座位取决于航司的安排。机上轮椅旅客需要他人协助活动,出于便利,座位一般会被安排在前排、安全出口处或过道边。但纪寻有时会被安排在靠后或里面的位置,需要通过协商才能坐到过道旁。而如果只能坐在里面的位置,空乘人员通常没有能力协助她移动进去,而是指望她“自己进去”。

近年来,部分航司推出了“超级经济舱”(有一些航司叫“特选经济舱”、“尊享经济舱”)。“超级经济舱”是介于经济舱和商务舱之间的座位选项,通常位于经济舱的前三到四排,腿部空间比经济舱座位增加约12厘米。纪寻说,这类座位推出后,有时她不会被安排到第一排,即使第一排是空的,空乘人员也表示需要加钱并网上支付才能落座。

也有一些航司虽然提供机上轮椅,但实际上机上轮椅无法通过过道。纪寻猜测,是航司为了增加座位,将飞机座位安排得更加密集,于是过道变窄。纪寻曾碰到过一次这样的情况,她坐着轮椅,却无法到达后排的座位。那次,空乘人员免费将她安排到了经济舱的第一排。

纪寻觉得,空乘人员的服务态度都很好,问题在于他们不一定熟悉机上的无障碍设施。有一次,她乘坐厦门航空长途飞行,需要去洗手间,但空乘人员说没有机上轮椅。纪寻说,她一直憋到了旅途结束,下飞机时,另一个空乘人员突然拿出了机上轮椅,令她哭笑不得。

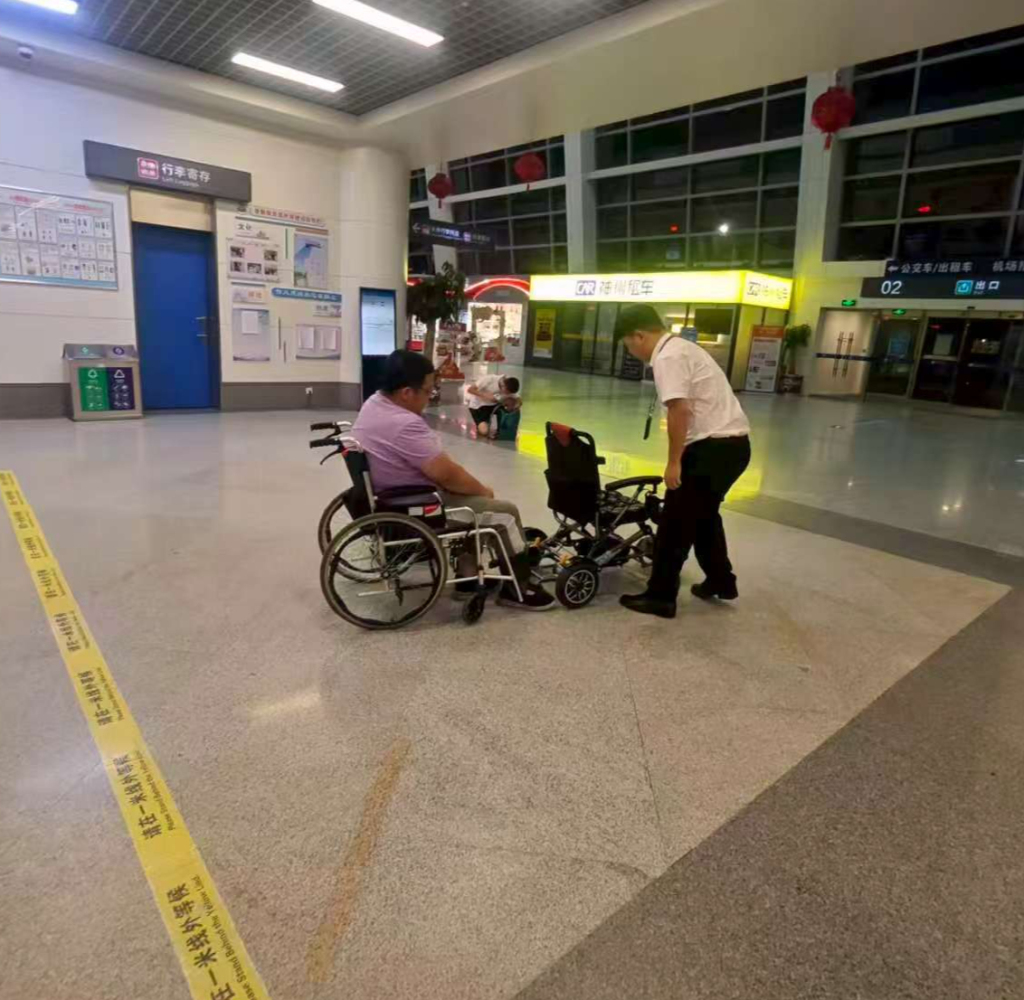

王玄在机场换轮椅。受访者 图

王玄也曾遭遇过这样的尴尬。32岁的王玄是残障公益领域的从业者,近两年,他一个月平均坐飞机四五次,去的较多的有成都双流机场、上海虹桥机场、北京大兴首都机场、广州白云机场等。

他是一名轮椅使用者,能短时间站立,但一步都不能跨。王玄印象很深,有一次,他乘坐的航班没有机上轮椅,他想上厕所,实在憋不住了,最后只得让两个空乘抬着他去卫生间。被抬着时他露出了肚皮,双脚拖地。他闭着双眼。上完卫生间,他又被抬着回到座位。

那是王玄几年前的经历,当时他感到羞耻,虽然如今他已不再在意旁人的眼光,但他能理解这份心情,对许多残障者来说,“在众目睽睽下没有尊严,会激发创伤反应”。

对于郑智化讲述登机过程时所说的“连滚带爬”,纪寻也能理解背后的感受,“在大庭广众之下被凝视、触碰,展示自己最脆弱的一面,这种自主权与尊严被剥夺的感觉让人非常无力”。

采访中,纪寻提到“让轮椅旅客自己选择”的观念。她去了近30个国家旅行,感到安全与尊重的服务是,机场和航司配有斜坡板、升降梯、机上轮椅等基本设备。此外,登机前,工作人员还会询问:是乘客用自己的轮椅在机场活动,还是在值机台更换他们的轮椅。如果完全不能走路,工作人员会让乘客选择是自己用转移板从轮椅转移到座位上,还是由工作人员辅助。如果选择工作人员辅助,一般会有2名工作人员,一前一后协助。工作人员训练有素,接触身体之前会先进行沟通,避免触碰到旅客的敏感部位……

王玄提到,每个残障人士的情况不一样,专业的操作会“以当事人为先”,“因为残障人士本人最了解自己的情况”。

在机场,更多“有障碍”的细节

不只是机舱门口和机舱内,对一些残障人士来说,在去机场的路上、值机、安检等环节,也存在重重障碍。

胡波是一名律师,在广州工作,下肢残障,平时使用助行器辅助,但难以长距离行走。胡波经常坐飞机到全国各地出差,他说,出远门时,自己一般不会带轮椅,因为打车可能会遭到拒载,而且,目的地的无障碍设施情况难以事先了解,有时带轮椅并不方便。

由于不能走远,胡波坐飞机时必须申请轮椅服务。接受采访当天,他刚订好成都和广州之间的往返航班,正申请轮椅服务。胡波提到,他目前遇到比较大的难题是,如果坐地铁或者打车到机场,从下车处到获取轮椅处,有一段较长的距离需要自行行走,这对他而言比较吃力。与此相对应,飞机抵达目的地后,要是去乘地铁或者打车,也需要轮椅衔接。

胡波买票时申请轮椅服务。受访者 图

胡波说,如果坐地铁到广州白云机场,他跟地铁公司的工作人员沟通后,对方会跟机场联系,让机场派人送一台轮椅到交接的地方。但如果是打车,就是另一种情况了。

有时,在值机柜台也未必能直接获得轮椅。胡波发现,一些机场值机处没有轮椅,需要残障人士先到工作台填个表,再去放轮椅的地方领,这让他难以理解。

胡波回忆,有一次他去海口美兰机场坐飞机,原本需要他自己带着助行器去远处的办公室领轮椅,工作人员看他行动不便,后来拿着他的申请表和身份证帮他领了一台轮椅过来。胡波说,那一次,如果是他自己去拿轮椅,很可能会误了航班。

忽视会隐藏在细节里。纪寻说,她到机场后,机场通常会安排一名工作人员帮忙拿行李或推车,但是她常碰到工作人员只陪同一段距离的情况。有时是因为工作太忙,有时是因为需要去另一个航站楼,工作人员表示自己不在那里工作,“这涉及到他们(机场)内部资源协调的问题”。

胡波还发现,有些机场的无障碍卫生间经常被占用,“机场的无障碍卫生间本来就少,但有时会被一些没有无障碍需求的人占用,一些人甚至关在里面抽烟”。

到安检环节,也会有令纪寻感到狼狈的状况发生。纪寻常居南京,通常从南京禄口机场出发到各地。她说,与她去过的其他机场不同,安检时,禄口机场会要求她再换一次轮椅——从原本的机下轮椅上下来,再乘坐另一台机下轮椅,否则不能登机。她有一种无力感,感觉到机场的安检人员似乎无法想象残障人士从轮椅下来有多不方便,“也无法想象残障人士鼓起多大的勇气出门一趟,还要在这个过程中被反复地折腾”。

对于常用助行器的胡波来说,托运的过程有时也让他感到无助。胡波记得,2019年1月,他坐国际航班从武汉去印尼巴厘岛,助行器被工作人员强行托运。

早在2015年,民航局就颁布了《残疾人航空运输管理办法》。胡波说,该管理办法的附件明确规定,除电动轮椅外,肢体残障人士的拐杖、折叠轮椅或假肢等助行器,聋人残障人士的电子耳蜗、助听器等助听设备,以及视力残障人士的盲杖、助视器和盲人眼镜等都可以带上飞机。

胡波当时拿出规定,想说服工作人员,但沟通了很久并没有用。那一次7个多小时的航程,他不敢喝水、吃水果,因为没有助行器难以上厕所。从印尼回国时,他坐的是同一家航空公司,但却可以带助行器上飞机。到家后,胡波将他的经历打电话投诉到了民航局。

胡波平时需使用助行器辅助。受访者 图

“无障碍”如何落地?

郑智化登机事件发生近一个月后,民航局运输司向民航各地区管理局、各运输航空公司、各运输机场公司等发函称,为切实保障残疾人平等参与社会生活的权利,提升残疾人航空出行服务品质,民航局制定了《关于加强残疾人航空运输保障能力的若干措施》,征求各单位意见。

意见征求稿指出,增配登离机辅助设备,提升适配性和安全性。优先安排残疾人经廊桥登机,如需使用升降平台车、残疾人登机梯等,应配备尺寸适宜的便携式斜坡导板,有效消除高度差,确保行动不便旅客能够安全、顺畅地登离飞机。有条件的航空公司应在客舱内常备机上专用窄型轮椅,便于轮椅旅客在舱门至座位之间移动或者往返卫生间。残疾人旅客按规定提前申请机上专用窄型轮椅的,航空公司应当提供。

事实上,今年5月,民航局发布了《运输机场旅客航站区无障碍环境规划建设指南》。民航局官网的解读文章称,大多数运输机场都在积极推进无障碍环境建设,但部分机场未能全面、细致地了解残疾人、老年人等旅客的出行习惯与实际需求。

基于此问题,《指南》建议将“用户为先”的理念融入机场无障碍环境规划建设和运营管理的各个阶段,形成了具有实操性的全生命周期指导意见。

《指南》建议在残疾人、老年人等旅客抵离航站楼、值机、检查、登机(下机)、中转等全流程中,基于旅客需求及流程动线合理设置无障碍设施设备,并提供必要的无障碍服务,消除服务断点。

胡波说,《指南》比较细致,甚至总结了不同类型的残障群体以及他们的主要需求,比如肢体残障人士和视力残障人士需求不一样,心理残障人士的需求和智力残障人士的需求也不一样,“是一个很大的进步”。

不过,胡波也告诉记者,《指南》没有强制效力,且主要聚焦机场硬件层面的无障碍环境建设,不包括航空公司针对特殊旅客服务的相关内容。

王玄也在采访中提到,针对残障人士的具体服务还没有统一规范,“比如具体应该怎么推轮椅?行李由工作人员背,还是放到残障人士腿边,或者是挂到轮椅上?推轮椅是一个工作人员,还是两个工作人员一起?”

在王玄看来,机场、航司在残障人士服务上的欠缺,也与残障者的生活境况互为因果。独自出门包括乘坐飞机的残障者本来不多,也很少被重视,各个航司、机场在如何服务残障人士这方面的培训可能比较少,机场的地勤工作人员、各航司的空乘人员对如何服务残疾人士并不了解,比如,“一些机场不太懂如何打包轮椅电池,不熟悉如何推轮椅……导致整个流程费时费力”。

一些残障人士担心自己被拒载,会来咨询王玄“坐飞机要注意什么,是否需要提前去机场沟通”。王玄告诉对方,要熟记相关法律法规,并表现出自己对值机、安检、登机等流程的熟悉度。王玄说,机场和航司的服务多数很好,出现拒载的机率并不多,他至今碰到过两三次被拒载的情况。

不过,王玄仍然记得,早前有一次,他去福建沙县机场坐飞机,工作人员看他一个人坐着轮椅前来,禁止他登机。王玄印象很深,对方打电话给机场领导请示说:“今天来了一个独自坐轮椅的人,他没有陪护,又不能走,我们要不要承运?”王玄当时生气地说,如果被拒载,就会曝光和投诉他们,机场的工作人员这才放行。

现在,王玄总想去尝试。他觉得,残障人士不要“自我阉割”。“目前,机场无障碍服务可能不够完善,但你只要经常去使用它,撞一撞,碰一碰,一起参与无障碍环境和服务的建设,也会促进它的提升。”王玄说,如果服务好就去,服务不好就不去,那它的服务可能永远都不会变好。

2023年,我国首部系统性规范无障碍环境建设的专门法律《中华人民共和国无障碍环境建设法》施行,近些年,各地的无障碍设施也在完善,但走出家门,对于残障人士仍是一个艰难的过程。胡波觉得,背后的原因有很多,一些父母为保护残障子女,不愿意让他们经常出门;另外,部分残障人士害怕他人异样的目光,不敢出门;但更重要的是,不少残障人士难以就业,客观上也降低了他们出门的需求,因此坐飞机的残障人士就更少了。

胡波说,这是一个很复杂的社会问题。

支持自主权利,还是“特殊”的善意?

在出行的经历中,王玄曾体会到,自己被当成一种麻烦。他以前去办理值机时,常会需要签有关文件,比如出了事故,机场、航司免责等。他知道,这些签字并没有法律效力,和小的时候去学校读书,校长让家长签字,约定孩子如果在校园里出了安全事故,学校不负责任一样。

近几年,类似的签字变少了,但仍有一些观念存在。王玄记得,有一次他乘飞机时,空姐指着他对旁边座位的乘客说:“一个身体不大方便的人,如果出现什么紧急情况,麻烦你帮忙照顾一下。”空姐也许是好意,但王玄当时很生气,他对空姐说:“如果出了紧急情况,你们航司应该有相应的机制,不应该把这份责任转嫁给旁边素未相识的人。”

王玄有过思考,一些地方建设无障碍环境,到底是支持残障者实现自己的权利,还是把无障碍服务当成一种特殊的善意?

纪寻发现,部分航司的工作人员会在自己被“抱”进机舱的过程中录像。她猜测,录像不仅是为了证明过程中没有出现安全问题,而且还可能作为航司员工为特需旅客提供“爱心”服务的证据。

纪寻记得,有一次高铁站的工作人员提供轮椅接送她,“围了一大堆人在拍照片”,留作纪念。她还遇到过,航空公司工作人员表示,希望她可以致电航空公司表扬他们的工作。

纪寻对此有非常复杂的感受。她想到,这意味着无障碍服务是一种对员工的额外激励,而不是员工职责范围内的工作。即使这的确有助于提高无障碍服务的意识和动力,她认为这是一种非专业的表现,“暂且不论拍照录像是否构成侵权”。

她无法回避自己在这个过程中感受到的不适:仿佛处于被“物化”的情景中,像货物一样被运进机场和飞机,有人拍照留存“票根”,之后还被要求对服务人员“感恩”。纪寻说,自己应该有平等登机的权利,这并不是一种“特权”。

早在2015年,民航局颁布的《残疾人航空运输管理办法》第三条就明确规定,残疾人与其他公民一样享有航空旅行的机会,为残疾人提供的航空运输应保障安全、尊重隐私、尊重人格。

2018年,纪寻创立相关机构,致力于推动中国无障碍环境建设,为残障人士提供信息分享和社群服务。

在创业过程中,她曾组织开展过关于残障女性出行的工作坊,有不止一名残障女性表示,当别无选择、被迫需要他人辅助时,作为女性,有更为难以言说的不舒服。有人说,“没有人想在大庭广众之下和不认识的人拉拉扯扯。”有人提到,“他们(工作人员)可能会有一种奇怪的表情,好像是似笑非笑的。”

“残障人士真正想要的,并不是别人的搀扶,而是自己可以自主出行的环境和可以选择的权利。”纪寻说,“自主出行并不意味着拒绝帮助,而是这种帮助是否符合残障人士的意愿与需求,是否可以感觉到被尊重。”

来源:澎湃新闻

相关热词搜索: