除了《敦刻尔克》 这些二战电影都值得看一遍

二战中的信仰——血战钢锯岭

纵观反映二战的许多电影,涉及到信仰的则是少之又少,所以《血战钢锯岭》就在其中显得格外突出,看过这部电影的人,恐怕都难以忘记男主道斯在攻占钢锯岭的战役之前,在众人的目光中,缓缓而作的祈祷吧。

这部电影的主人公道斯是一个信徒,因此拒绝拿枪,而在战场上拒绝拿枪,是一定会被人侮辱的。在兵营的时候,军官根据每个新兵蛋子的特点给每个人起了外号,他叫男主人公道斯为玉米杆,因为他太瘦了,他还说其他人,千万不要指望道斯会来就你们,因为道斯可能在祷告,因为道斯不拿枪。

主人公道斯在经历了诸多羞辱以及殴打之后,还是不拿枪,他后来成为了一名军医,跟着伙伴们一起去了钢锯岭战役,钢锯岭战役非常惨烈,美军节节败退,美军在危急之时撤退,那些受伤的人却被遗弃在了战场。赤手空拳,没有武器的道斯却不惧危险,成功营救了七十五名战友。

道斯在其中表现出的勇敢令人刮目相看,要知道他曾经因为拒绝携带武器而入狱,他是一名教徒,他赤手空拳的在战场上奔跑,想起来都觉得触目惊心,谁上战场不带枪?唯有道斯。事实证明,不带枪,不是他不敢拿枪,而是他的信仰。

信仰就是,无论在任何困难与险境之中,支撑人们坚持下来的一丝意念,或许在枪林弹雨的战场面前,信仰是不值一提的玩笑般的存在,但是在主人公道斯心里,信仰是拯救他灵魂的唯一方式,而在影片的末尾,当队伍反攻钢锯岭的时候,军官却让道斯为他们祷告,当子弹从他们的头顶穿梭之时,在数量巨大的子弹交织形成的网下,所有的士兵,都在静静的聆听道斯的祷告。

终有一天,战争会离开这片土地,士兵也会逐渐衰老沉入泥土,生活在这里的人们会忘记这块土地所遭受过的不幸,唯有信仰,永远的留在每一个人心中。

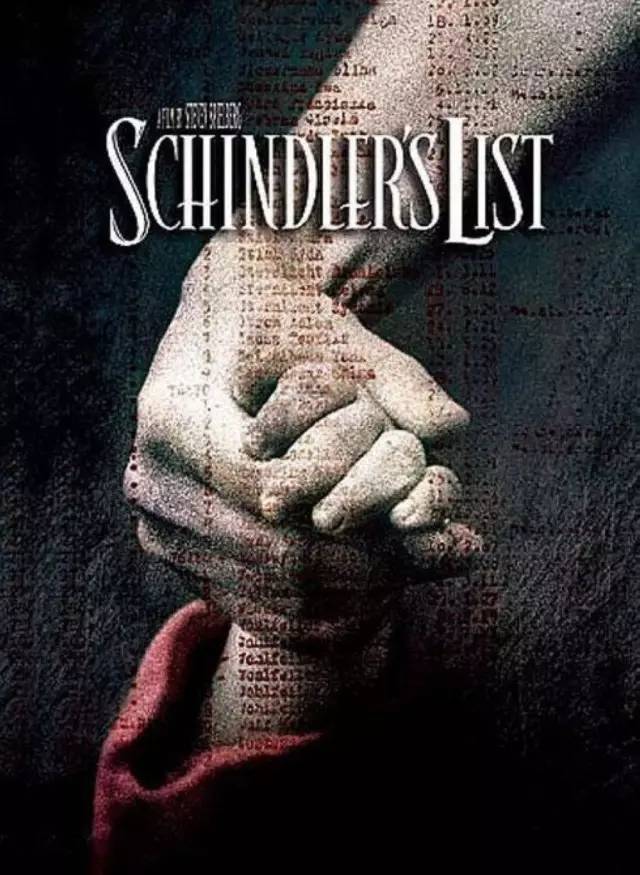

二战中的良知——辛德勒名单

关于二战与人性,最全面也最复杂的电影,应该就是电影《辛德勒名单》。它再现了第二次世界大战之间善与恶的巅峰对决,再现了屠杀犹太人事件中人性的残酷与希望的微光,再现了生命的绝望与良知的呼喊。

故事发生在1939年9月,德军挑起二战,在两周内攻占了波兰,以希特勒为首的纳粹发动了清除犹太人的运动。而与此同时,身为商人的辛德勒也来到这里,准备在这里大发国难财。

1943年3月13日,克拉科夫的犹太人遭到了惨绝人寰的大屠杀,辛德勒在山坡上目睹了这一暴行。在辛德勒目睹了德军的暴行之后,开始对这一场战争感到质疑:德国真的是一个不辨是非的国家吗?我又是否如同德军一样在肆意压榨着他们?辛德勒的良心在目睹一桩桩惨案之后觉醒。

于是辛德勒去找了军官阿蒙,提出利用犹太人的廉价劳动力发国难财的想法,两人一拍即合,开始建立工厂。辛德勒用金钱与阿蒙交换犹太人,最终把所有的人都买了下来。带回了自己的家乡,并以制造军火为借口,供养了他们整整七个月,七个月之后,钱财耗尽,德国战败。犹太人在获得自由的同时,辛德勒作为一名纳粹遭到了通缉,辛德勒不得不开始了晚年的逃亡生活。

知乎上很多人爆了他的黑料:他是一个混蛋,经历坎坷多次进出监狱,极好美色,外遇不断,是个充分的投机主义者,发了国难财。很多人说电影拍的不真实,强化了辛德勒“善良”的一面,而弱化了他“混蛋”的一面,还有人评论说“辛德勒不值得被推崇”。

辛德勒可能就是个十足的混蛋,但他仍旧值得被推崇。他可能是个混蛋,但是他却散尽家财,做了一件不混蛋的事情,这个世界上,没有人是被单一标签所固化的,你可以说辛德勒风流成性,但你不能否认他曾在二战期间帮助了一千两百名犹太人获救,与他巨大的功德相比,那些龌龊的往事与风流的情事,不过尔尔。

在这个世界上,有什么比生命更为重要?

编辑:强鑫