忆故友石宪章——纪念著名书法家石宪章先生逝世二十周年

来源:西安新闻网 时间:2024-07-11 11:20:20 编辑:张佳萌 版权声明

□方胜

曾是十三朝古都的西安,有着悠久的历史和深厚的文化底蕴。在这片滋养华夏文明的土地上,蕴育了一代又一代书法大家。在西安的碑林博物馆中有圣儒哲人的浩瀚石经,秦汉文人的古朴遗风,有大唐名家的绝代书法,也有宋元名士的潇洒笔迹。

西安是书法的故乡,即便是漫步在大街小巷,也随处可见各类招牌匾额。有的古朴雄健,有的茂密美致,有的雍容高雅。每次我从北京回西安,看到那些悬挂在庙宇楼阁上的牌匾时,总会想起已故的老友石宪章。普照寺、大佛寺、古城第一门,还有钟楼饭店上面的牌匾都是他题写的。

石宪章出生于1930年,是天津武清区人。因家学渊源,他自幼便跟随长辈习书,初从颜体入手,青年时代又受著名书法家华世奎的影响,对榜书产生了浓厚的兴趣。“榜书”看似简洁、字数少,但要写好,得有深厚的书法功力和非凡的技艺。明朝书画家董其昌曾说:“盖榜书至难,故能书者,致为世重。”

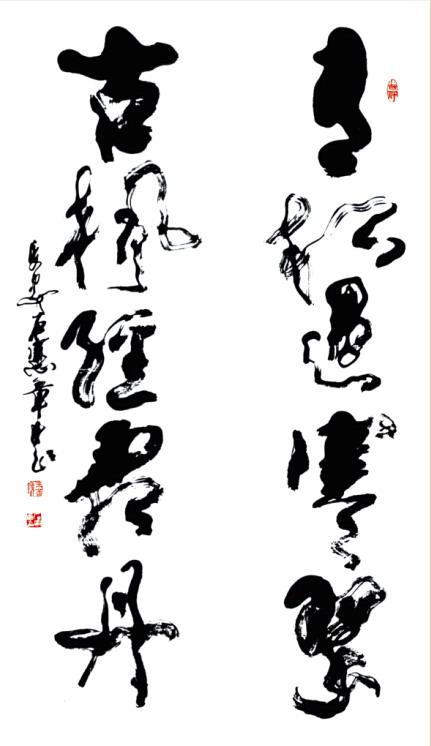

石宪章身材高大魁伟,膂力过人,且生性豪爽,为人坦荡,颇具燕赵遗风。故有豁达的胸襟者,更适宜书写榜书。他苦临碑帖,走笔取颜字之骨,气魄雄伟,字体遒劲刚健。既得唐楷之法度,又窥秦汉之风范,所题榜书古穆雄浑,有“长安榜书家”之美誉。其行草舒卷自如,浑然天成;偶作篆隶,盘结屈纵,苍郁古茂。有诗人观赏过石宪章的书法后,欣然赞曰:“擎来雁塔作笔锥,墨入曲江五色飞。长安真似千摞纸,留与石翁醉后挥。”

说起来,石宪章与我还挺有缘的。五十年代初期,他从天津辗转来到西安后,遇见了我的恩师张寒杉先生,并在先生指点下,广涉文史,深研书道。我是六十年代初开始跟随恩师研习书法的,石宪章比我年长十一岁,不仅是我的师兄,也成了志趣相投的好友。

八十年代初,陕西省书协成立后,石宪章当选为书协理事,我担任书协副秘书长,当时书协经常组织笔会和一些公益活动,我们之间的交往也日益频繁起来。我们闲时会一起喝茶聊天,彼此交流书法心得。有时也会一起参加饭局,宪章爱酒,但不贪杯,酒后兴致高了,写的字愈发豪迈洒脱。当时,西安市里写榜书的书法家并不多,以榜书称雄的当属吴三大和石宪章。宪章敦厚朴实,性情豪放,不拘小节,从不与人斤斤计较。每次参加公益活动都能听见他爽朗的笑声。他待人诚恳热心,对于前来观看又想要书法作品的群众总是有求必应。有时活动快结束了,他仍在那里纵笔疾书。天气炎热时,经常写得汗流浃背也顾不上歇息。正是这种勤勉踏实的作风和任劳任怨的态度,让他在老百姓中赢得了良好的口碑。

有一次,我们在聊到篆刻方面的话题时,石宪章对我说:“方胜,你刻的印章有古穆雄浑的秦汉之风。若是盖在我的书法上,那就锦上添花了。”几日之后,我便为石宪章刻了一方白文印章,他很高兴,出门时常随身携带着。

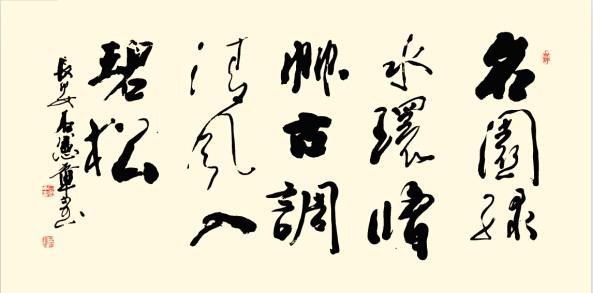

1992年3月,陕西省书协在西安建国饭店召开第二届长安国际书法年会,我俩都应邀参加。活动结束时,石宪章把我拉到一边,有点不好意思地说:“老弟,不久前我到外地去参加书法活动,不小心把你给我刻的印章弄丢了。可惜呀!你能不能抽空再给我刻一枚?”我说:“没问题,咱都这么多年的老朋友了,不必客气。”他便从口袋里掏出一块寿山石塞到我手里。于是,我又重新为他刻了一方四字白文印章。两周后,石宪章兴冲冲地到省政协家属院来找我。一进门,他就将一幅亲笔题写的四尺横幅草书打开展现在我面前。整幅书法气韵生动、用笔豪迈,力透纸背,实乃精品力作。至今这张草书我仍完好地保存着。

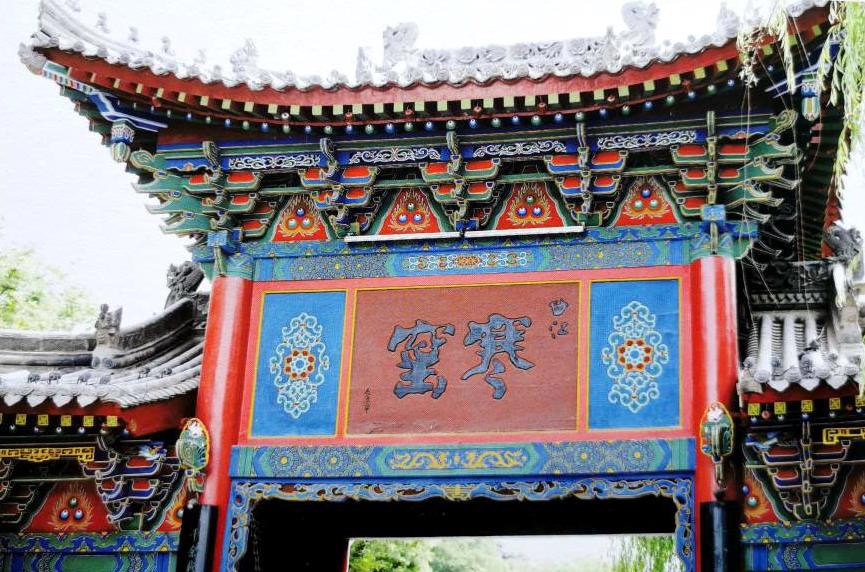

1992年冬,我们又一起到位于西安市南郊大雁塔东侧的唐代艺术博物馆参观游览。艺术博物馆内有“唐京长安”“国风民俗”“诗书交辉”“雕工画意”等六处展厅,展示了盛唐时代的辉煌的艺术成就。我俩兴致勃勃地边走边聊,并在博物馆门前合影留念。如今,曲江风景区的巨石上,石宪章题写的“曲江寒窑”依然熠熠生辉。睹物思人,看到他的字,我就觉得一切恍如昨日。

一直以来大家都认为书法是高雅的艺术,是阳春白雪。石宪章却甘愿为百姓“补壁”,让自己的书法作品进入寻常百姓家。为了追求雅俗共赏,他在守正的基础上大胆创新。他喜浓墨重彩,曾尝试用顿笔的效果,断断连连,形成走笔与停笔的一种界限。有人戏称这是“墨云蚯蚓体”,殊不知“蚯蚓”古名“地龙”也,此物最接地气。他始终践行艺术家要到人民中去,书法家要为人民而创作。

石宪章一生作品无数,曾多次在国内外大展上获奖,并应邀为黄帝陵、司马祠、大雁塔、屈原碑林、黄河碑林题写碑石。部分作品还被中央文史馆及多家纪念馆收藏并集辑出版。

1995年,我从西安移居北京,两地相隔加之工作繁忙,与西安的老友联系也渐渐少了。2004年7月,惊闻宪章兄因心脏病发,突然间就驾鹤西去了,心中不禁悲痛万分。

“君埋泉下泥销骨,我寄人间雪满头。”二十载光阴弹指一挥间,故人虽已远去,但音容宛在。碑石上、匾额间,那一个个苍劲有力的大字,好似他魁伟的身影,带着远古的汉唐之气,为这座城市增添了一道别样的风采。

来源:西安新闻网

相关热词搜索: