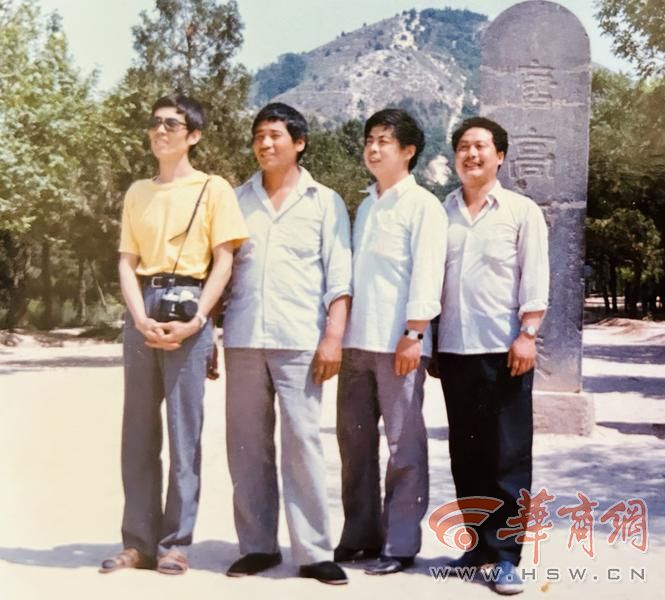

从下乡知青到下海创业 74岁狄和平的人生感悟:“做人不能有害人之心 才能换来一生坦荡”

来源:华商网-华商报 时间:2025-04-26 16:13:12 编辑:方正 版权声明

从下乡知青到铁路技术员,从国企职工到个体经营者——74岁的狄和平,一生几经辗转,经历了社会的巨变。他下过乡,吃过苦,赶上过国企的黄金年代,也在改革浪潮中尝试“下海”。他在心里始终记着一句话:“做人要凭良心”。这句朴素的信念,支撑他走过风风雨雨,也让平凡的人生过得坦荡而有光。

刚出生时父亲被陷害入狱 母亲帮别人看孩子贴补家用

1951年农历腊月二十八,西安东门外一处院落,一声啼哭,狄家迎来了第五个孩子,他们给这名男婴取名“和平”。

当时,狄和平的父亲是《群众日报》(后改名《陕西日报》)的记者,还担任发行科长。母亲则是家庭妇女,照顾一大家子的衣食起居。夫妇两人育有7个孩子,狄和平前有一兄三姐,后有一弟一妹。

狄和平刚出生10多天,父亲被人陷害,因涉嫌受贿被判入狱9个月,直至20世纪八十年代才获平反。父亲入狱期间,家中遭抄查,变得一无所有,生活重担全落在母亲肩上。为了不让五个孩子挨饿,还在坐月子的母只能求助亲戚朋友。

父亲出狱后被分配到印刷厂工作,“当时,父亲工资很少,我们家孩子又多,经常吃不饱饭。母亲找了块坡上没人种的地,开始种麦子。六一儿童节的时候,别的娃都去看电影,我去坡上拾麦子。”狄和平回忆说。

“母亲虽没上过学,但过日子很会精打细算。父亲工作变动后只有微薄的工资,但她省吃俭用,仍把家里安排得井井有条。为了贴补家用,她还给多家双职工家庭看小孩,这才凑够了我们的学费。”狄和平说,衣服都是母亲做的,每月发的布票根本不够做衣裤,就把面粉袋染成黑色做衣服,衣服烂了就打补丁。母亲还经常带着他们去挖野菜吃,去菜农收完的菜地里捡菜帮子菜叶子,还会到豆腐坊买豆渣包包子。

屋里地面突然塌陷房屋倒塌 筹备5年终于改成了砖瓦房

1952年底,因家庭经济压力,狄家卖了东门外的房子,在东郊仁厚庄买了一院住房。狄和平回忆说,屋内光线昏暗又不通风,遇连阴雨就漏雨,却也是一家九口的安身之所。

天有不测风云。1962年秋天,西安连日阴雨使屋顶渗漏,滴到屋子里满地是水,他们把盆盆罐罐放地上接水。一个周六的早晨,父母带着哥哥姐姐外出买粮,只剩狄和平和弟弟妹妹在家,地面突然塌陷,土砖房整体倾倒。

狄和平回忆称,那是他童年中最深刻的惊魂记忆。当时,轰隆一声,屋里地面开始塌陷,出现一个深深的地洞,兄妹三人没有顾上穿鞋,踉跄逃到院中,轰的一声巨响,家里住的三间房都塌了,幸未造成人员伤亡。母亲扛着一袋半面到院子门口,看到院子里全都是村里人,得知住房塌了,母亲在院子里嚎啕大哭。

“顷刻之间,我们没了家。村民们帮着在倒塌的房子里把可用的东西往外扒,还有人从家里做好饭菜送过来让我们吃,帮扶我们度过了最窘迫的时光。无处可住,父母带着弟弟妹妹住进了养羊的房子,我则借住在隔壁大伯家。大伯是生产队里的饲养员,我白天上学,晚上就和大伯睡在马号里。”狄和平回忆。

房子倒塌后,心有余悸的父母下定决心要攒钱盖几间结实的瓦房。经过5年的筹备,从1967年开始盖房,以红砖为墙体、红瓦为屋顶,用时逾一年才全部完工。“当时,我们家攒点钱就去买点材料,用架子车到浐河去拉沙子,砖也是买得最便宜的,攒了五年才攒够盖房的材料,最后才建成房子。”

农村插队当知青 学会擀面蒸馍成大队“厨师”

1968年,就在家里新房落成的那一年,正上初一的狄和平响应国家“上山下乡”号召,和哥哥一起到农村插队当知青。父亲找到学校校长,希望兄弟俩能互相照顾,将二人分配到同一大队。

“我们是老三届的最后一届,我和我哥被分到乾县乾陵跟前的村子,待了一年半才回城。一个大队有十几个知青,啥农活都干,日子也不算苦,至少能吃饱肚子。种地、挑水、修渠,每干满10工分能挣到四毛多钱,我一天能挣6-7工分。村上对我们特别好,吃不饱跟队长一说,他就给拿些麦子和油,最基本的温饱能得到保障。不过,农村跳蚤多,咬得人全身都是包,这有点让人受不了。”狄和平说。

谈到下乡当知青的那段时光,狄和平记忆最深刻的是曲折的回家探亲之路。“当时,坐火车8毛钱,坐汽车一块八,为了省钱,我都是坐火车,然后走十几公里路。每次到乾县都是晚上,漆黑中要穿过一片又一片的坟堆,每次都吓得拔腿狂奔……”

在下乡插队期间,狄和平还跟房东学了一项生活技能:做饭。房东教他擀面、蒸馍、烙饼,学成之后,他俨然成了大队的“大厨”,多次为大队十几名知青做饭。“当时,知青和村里人都知道我做饭好吃,特别是擅长做面。到现在,我擀面手艺还在,很多老朋友周末都会来我家吃面,这都是当知青那会儿学的。”狄和平笑着说。

工友帮忙补课让他成维修班骨干 还为他介绍了妻妹

1970年底,知青返城后,年仅19岁的狄和平被分配到西安铁路局西安机务段,刚去时每天挖防空洞、打地基、搭棚架。

几个月以后,狄和平被分配到电机组工作,负责修理火车发电机。这个岗位技术含量高,但他连初中都没上完,从未接触过电工理论,一时只能凭经验摸索。

正当狄和平愁眉不展时,他遇到了高中毕业的工友吴学敏。两人同为机务段的青年技工,但吴学敏具备扎实的数理与电工基础。吴学敏利用每周一、三、五的午间休息时间,为狄和平开设“补习课”长达四年:从初一到高三的数学、物理、化学,一笔一划讲解,并结合电工实操,剖析发电机电路原理,直到狄和平掌握了关键电器理论。

正是这四年多的“师徒模式”教学,狄和平成长为铁路电机维修班组的骨干。1974年起,他多次获得车间优秀维修员称号,并开始担任班组小组长。再后来,他是机务段第一个考上电力机车电气技师的职工,成为车间有名的维修专家。

回忆起当年情谊,狄和平深情地说:“吴学敏是改变我一生的贵人,在他的帮助下,我成为最年轻的班组组长。要不是他无私传授,我可能一辈子都当不上班组组长。他一直教了我四年多,直到他结婚。结婚后,他还把妻子的妹妹介绍给我。可以说,我的事业和家庭,都是他帮我搭的桥。”

1979年,28岁的狄和平步入婚姻的殿堂,迎娶了比他小三岁的信明珍,成为吴学敏的妹夫。回忆起那段缘分,他略显羞涩地说:“我原先谈过一个女朋友,但因为她是农村户口,我妈不同意。我一气之下,就不谈了,心想干脆不找了。没想到,认识了信明珍,才知道什么是对的人,最终有了结婚的打算。”

尝试“下海”浪潮 配件市场的“体制内创业”初试锋芒

1985年,因工作表现出色,狄和平从一线技术岗位调入铁路分局党委组织部,这也成为他日后踏入民营经济,走上配件制造之路的起点。

在组织部工作期间,狄和平因早年在机务段时参与多个电子项目积累了丰富的技术经验,尤其擅长各类技术配件的研究与制造,他敏锐的观察到,铁路设备更新换代中的技术空白,例如内燃和电力机车大灯普遍使用典乌灯,存在亮度不足,照射距离短等问题。当时比较流行的是汞疝灯照明代替传统的典乌灯,照明效果大幅度提升,狄和平便萌生了自己制造汞氙灯触发器的念头。

当时尚未全面开放市场经济,狄和平并未“下海”创业,而是利用现有体制资源,尝试在铁路局下属的机电配件公司进行合作。他提出由自己负责研发和制作机车配件,由配件公司代为销售,利润按比例分成。这一“体制内创业”的模式初见成效,不仅为配件公司创造了收益,也为铁路系统提供了实用而高性价比的零部件。

“那时候政策上是允许的。”狄和平回忆,当时不少铁路干部也在探索类似的经营形式。他本人虽在组织部任职,但仍以干部身份参与相关调研、协调工作,同时一边推进配件制造,一边联系机务段等单位推销产品,逐步建立起自己的销售网络。

然而,随着产品进入更多段场,也引发了一些“体制内外模糊”的争议。有人认为他借干部身份“便利推销”,甚至引起纪委关注,要求其做出说明。面对质疑,狄和平坦言:“我做的是货真价实的配件,没有贿赂,没有暗箱,只是技术出身想干点实事。”

停薪留职自主创业 从9平方米的小屋到自建厂房

随着市场环境逐渐放开,狄和平也意识到体制内身份对个人事业发展的限制。1996年,他决定彻底“脱岗”,停薪留职后投身配件制造行业,走上自主创业之路。

创业初期,狄和平尝试研发两种配件,送去铁道部认证,只有通过认证后才能正式安装到列车上使用。刚起步时,很多流程尚未规范,连配件名称都未被正式录入。为了让产品能开票销售,他开始四处奔走,试图让自己的产品进入正式渠道。

“我绝对是白手起家,那时候厂子还没有雏形,认证、批文、名称……啥都没有。”狄和平回忆说,“但我硬是一步一步追着流程走,办下营业执照,把厂办成了。”

妻子信明珍说:“刚开始,最初的厂房是我们的公租房,仅有9平方米,白天摆上工作台干活,晚上收起,再拉出铺盖当床。狄和平一个人能干十个人的活,几乎每天从早干到晚,送货、打包、谈客户,全靠他一个人完成。为了多挣点钱,他常常凌晨才回来,第二天还得一早出门。”

随着业务逐步稳定,狄和平卖掉了东郊的老宅,换取了8万元启动资金,这笔钱被用于在等驾坡购入两块“庄基地”。由于资金有限,他们请姐夫吴学敏免费帮忙画图纸,用最节省的方式盖起了一栋四层小楼,终于有了一个属于自己的“像样”厂房。

后来,狄和平逐步将企业从“作坊式”转为真正的小规模制造企业。2008年,他将公司从“小规模纳税人”升级为“一般纳税人”。

2012年,随着西安市东郊等驾坡区域被列入市政综合开发项目,位于该地的厂区被列入拆迁范围。在工厂被拆除后,狄和平用拆迁赔偿款在蓝田又买了块地。但他重新建厂之路并不顺利,各种问题接连而至,还因长期劳累和压力身患重病。

“做人不能有害人之心,才能换来一生坦荡”

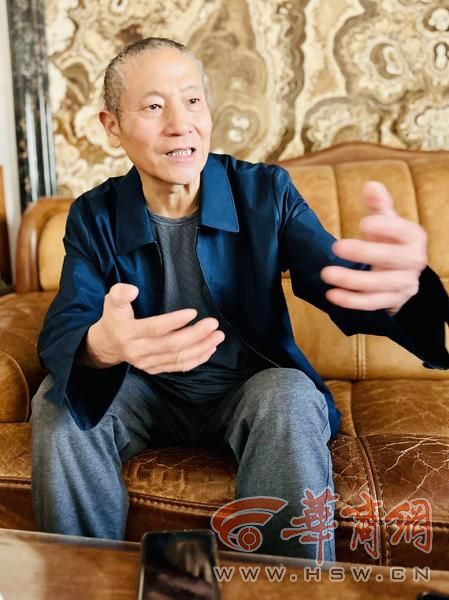

4月15日,华商报大风新闻记者见到了狄和平。他身形消瘦,头发稀疏,面色略显苍白,但精神状态尚好,说话语速平稳,思路清晰。

当天,狄和平家中来了两位老友探望。朋友刘福荣感慨万分:“我们俩认识了几十年,老狄是个特别好学的人,为人真诚,不张扬,人缘特别好,认识他的人没有不说他好的。”

几十年间,狄和平总是默默关心身边的人——同事、朋友、老同学、邻居,无论谁有困难,他总是尽己所能地去帮一把。刘福荣回忆,狄和平从年轻时起就一心扑在工作和学习上,技术精湛,人品过硬。“那时候谁家收音机、电视机坏了,他从不推辞,总是免费帮人修好。”即便退休多年,狄和平依然热心待人。“我们出去吃饭,他从来都是第一个抢着买单。”

“做人不能有害人之心,才能换来一生坦荡。”这是狄和平在采访中反复说的一句话。他说这话的时候,语速缓慢,却字字清晰,像是经历岁月磨砺后沉淀下来的体悟,也道出了他一生坚持的做人准则。几十年来,他始终坚守一份善意与诚信,对待他人坦荡真诚,也收获了深厚的人缘和诚挚的回报。患病以来,探望他的朋友、同学络绎不绝。有人一周来几次,有人每次来都带着水果和饭菜,关心问候不曾间断。

“人要有良心,你不害人是一条底线。你用真心待人,别人自然也会用真心待你。”狄和平说,他从年轻时起就坚信一个道理:做人要对得起别人,也对得起自己。他坦言,这些年也曾被人伤害过,但他从未因此改变自己的为人方式。“有人想害我,我还是用平常心对待。做人呐,不能因为一两个坏人,就丢掉自己的良心。”

狄和平还回忆起一段自己不求回报的救人经历。那是2000年春天,他和家人驱车前往未央湖游玩。刚到湖边,就看到岸边围着一群人,神色慌张。“听说是有位妇女不慎落水,我没多想,赶紧冲了上去,衣服鞋子都没脱,直接跳进湖里把人救了上来。”狄和平说,妇女被救上来后,亲属又着急地说她的包还在水里。他二话不说,再次潜入湖中,成功将包捞起。

“那时候还没手机,我随身带的BB机也被水泡坏了。”狄和平笑着说。被救者家属感激不已,一再追问他的姓名和联系方式,但他和家人悄然离开,没留下任何信息。“救人是本能,做了就行,不图回报。”多年过去,他依旧轻描淡写地说着这段往事。

谈到人生感悟,狄和平笑言这一辈子“折腾”得够多,但也从来没后悔:“我是个普通人,只会踏踏实实干活。只有不停地学习和尝试,才能在时代大潮中少走弯路。”

“我这一辈子没什么本事,但一直提醒自己:做人要凭良心。你哪怕帮不了别人,也千万别去害别人。”这是狄和平的人生态度,不复杂,不高调,却在漫长的人生里,稳稳地扎了根。

华商报大风新闻记者 袁金会 文/图

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: