百年工运·陕西工人有力量丨大国工匠徐立平:雕刻火药 为国铸箭

今年是中华全国总工会成立100周年。百年来,中国工会在党的领导下,团结带领广大劳动者团结拼搏,为民族独立、国家富强、人民幸福贡献智慧和力量。

从革命年代的热血呐喊,到建设时期的挥汗如雨,再到新时代的创新逐梦,三秦劳动者以钢铁脊梁扛起家国重任,“陕西工人有力量”的强音在历史长河中持续回响。

徐立平,1968年10月出生于一个航天家庭。1987年,成为中国航天科技集团有限公司第四研究院固体发动机药面整形组的技术工人。从“初级学徒”到“大国工匠”,他加工的产品始终保持着100%的优质品率。他说:“在‘炸药堆里工作’固然艰辛和危险,但每当看到火箭发射、飞船上天,那份成就感和自豪感是任何东西都换不来的。”

他的每一次操作,都像是在刀尖上跳舞;每一次落刀,都能听到自己心跳的声音。他一次次行走于生死边缘,为国铸箭,当一道道光芒刺破暗夜飞入苍穹,璀璨星空都闪动着勇气与责任写就的诗行……

他是徐立平,曾获得中华技能大奖、全国五一劳动奖章、时代楷模、感动中国年度人物及最美奋斗者等称号。

出生于航天家庭

入行后是在“炸药堆里工作”

徐立平,1968年10月出生于一个航天家庭。兄妹三人从小便跟随着父母辗转四川、内蒙古和陕西三地生活。虽然父母从不曾提及自己的工作,但兄妹仨都敏锐地感觉到,父母做的是“惊天动地的大事”!

1987年,年仅19岁的徐立平毕业入行,成为中国航天科技集团有限公司第四研究院固体发动机药面整形组的技术工人。

这里是母亲曾经工作过的地方,更是一个令人望而生畏的岗位。因为这里的工作是人与烈性含能材料的“正面较量”,一旦发生危险,上千度的高温,操作者丝毫没有安全逃生的可能,毫不夸张地说,这就是在“炸药堆里工作”!

既然如此危险,为何一定要给火药整形?徐立平说,打个比方,固体火箭发动机的结构就好比鸡蛋,外面的蛋壳就是外壳体,膜是绝热层,里面的发动机推进剂就好比混合搅拌均匀的蛋清和蛋黄。而这些推进剂就是能量很高的火炸药,最初是液浆一样的形态,灌注完成后在一定温度下就会凝为固态。但灌注完成后留在最外面的药面一般并不平整,这就需要对它进行人工整形。对火炸药进行整形,一是为了确保药面平整、形态符合要求,另外这也涉及对火炸药质量方面的控制。所谓“失之毫厘,差之千里”,发动机推进剂燃面的尺寸和精度会直接影响火箭的飞行轨道和精准射程,所以这项工作十分重要。“另外,按照要求,外壳体、绝热层和推进剂必须要牢牢地粘在一起,否则就是脱粘,后果非常严重。这时,就要把灌注进去的火药一点点挖出来,找到脱粘的部位,把它修补好。这就需要爬进发动机里去挖药。”

工作不满三年临危受命

在十几吨火药包围中挖药

1989年秋,一台即将试车的国家重点型号发动机出现助推剂大面积脱粘,面临报废,这是该院成立以来研制的最大发动机。专家组决定,成立突击队,就地挖药,查探修复。工作不满三年的徐立平是其中最年轻的一员。

挖药修复,需要钻进发动机内部,在十几吨推进剂也就是十几吨火药的包围中操作,其压力之大可想而知。队员们轮流钻入芯孔,冒着浓烈刺鼻的气味,半躺或半跪,每人每次最多干十分钟,每次仅能挖出四五克。

“虽然只是几米的距离,但我感觉非常漫长,尤其是爬到里面,那种被火药包裹的压迫感,工房里除了铲药的沙沙声,还能听到自己的心跳,最难忍受的是心底的那份恐惧……”

由于缺氧和高强度的工作环境,工厂规定每个队员每次只能干十分钟,然而年轻的徐立平每次进去总要多坚持几分钟,好让其他师傅们多歇一会儿。

这是一场漫长的接力赛,整场作业持续了3个月,徐立平和队友们像蚂蚁搬家一般共挖出了200多公斤的固体推进剂。最终,故障被排除,为国家挽回了巨额经济损失。

在立功的同时,徐立平和同事们也承受了巨大的压力,大家都不同程度出现了头晕、恶心等不适症状,徐立平更是双腿疼痛,几乎不能行走。徐立平母亲强忍泪水逼儿子进行高强度恢复训练,父亲给家里装上了锻炼用的单杠。后来经过高强度锻炼,双腿才逐渐康复。

设计、制作和改进30多种刀具

两种获国家专利

经过这次抢险,徐立平拥有了大国工匠的沉稳。再后来,他练成了“一摸准”——整形精度不用测量,一摸便知。工艺要求0.5毫米的误差,他硬是控制到了0.2毫米,两张A4纸的厚度。此外,徐立平还带领班组员工设计、制作和改进了30多种刀具,两种获得国家专利。

有一次,一个重点型号产品投入批量生产,周期要求紧,任务量大。组员们加班加点,仍然满足不了进度要求。整形工序一度成为全厂乃至全院严重的生产瓶颈。看着大家疲惫的样子,作为班组长的徐立平既心疼又着急。

徐立平看到儿子在用削皮机削苹果,看着快速转动的削皮机把手,他突然有了灵感。第二天一上班,他就带领大家设计、加工。经过不断修改完善,一个半自动整形专用刀具诞生了。切削、称量、废药处理,一气呵成,整形工作的效率大幅提升,更重要的是工作人员的操作可靠性和产品质量的稳定性都得到了有效保证。这个刀具就是后来被工厂命名的“立平刀”。

2005年,四院又与相关厂家联合研制一台大型数控整形机床,这台用于发动机复杂型面的整形设备,是当时国内最大的立式整形机。徐立平再次被调入课题组,参加设备安装调试工作。他结合多年工作经验,提出改装吸屑装置、加装连锁装置等20余项改造建议,完善了设备安全保障系统。

徐立平完成设备安装调试后,又接到命令——必须学会操作它。这台当时国内最大的立式整形机,厂家只提供了操作步骤说明、编程语言中各个代码的示意,以及几种常见的简单型面工作程序。而徐立平他们则要用此设备进行复杂组合型面的整形工作,只能靠他们在熟悉、理解操作系统的基础上自己摸索。几个月,徐立平和同事们便熟练掌握了设备操作技术。对某大型发动机的整形,便由此实现了人机分离远程自动化操作,安全性全面提升的同时,加工周期也缩短为原来的三分之一。

在随后的工作中,徐立平和同事们又逐步摸索出适用于不同发动机、不同燃速推进剂的整形参数,并针对一些特殊型面,设计出专用整形刀具。在新技术这块“磨刀石”上,徐立平成功地磨出了自己的锋刃。

如今,徐立平仍然在工作中不断总结创新,共申请国防发明专利9项、实用新型专利4项,获全国职工创新一等成果1项,设计发明整形刀具20余种。这些成果在保证工序质量和安全、提高生产效率、降低生产成本等方面做出了突出贡献。而经过徐立平之手修整的“国之重器”,有神舟载人飞船的逃逸塔、火箭等等。

培养整形技术骨干30余名

带领团队申请专利50余项

除了亲自披挂上阵,徐立平还把团队的成长进步当作重要职责。

依托“徐立平大师技能工作室”,他热心帮带、无私传技,培养整形技术骨干30余名,其中国家级高级技师4人、技师12人。他担任组长的整形组,连续多年获得四院“金牌班组”、集团公司及陕西国防科工委“安全生产示范岗”、陕西省“工人先锋号”等称号。他还带领团队申请专利50余项,完成系列产品实现数控整形的工艺改进研究,推进了机械整形技术发展,提升了行业技术水平。

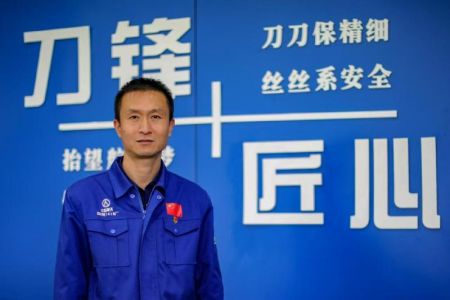

在徐立平班组挂着一组标语:“刀锋匠心——刀刀保精细,丝丝系安全,抬望航天梦,精刻匠人心。”这是徐立平对于年轻航天人的谆谆嘱托。

而他本人,也凭借着不断钻研精神和高超的技术能力,被评为航天特级技师和首席技师,多次获得省部级、国家级“技术能手”称号,并夺得技术工人技能水平的最高荣誉——“中华技能大奖”。凭借精湛的技艺和三十余年始终如一地坚持,徐立平不断实现自我超越,已成为航天事业发展中一面飘扬的旗帜,为新时代产业工人树立了典范,为航天强国建设作出了重要贡献。

同时,徐立平还担任着第十三、十四届全国人大代表,陕西省总工会副主席(兼)等职务,在密切联系群众,弘扬劳模精神、工匠精神等方面发挥了重要作用。 华商报大风新闻记者 马虎振

来源:华商网-华商报

编辑:曹静

相关热词搜索: