从小受父亲耳濡目染 写字成了他这辈子最喜欢的事

来源:华商网-华商报 时间:2025-05-10 17:31:49 编辑:方正 版权声明

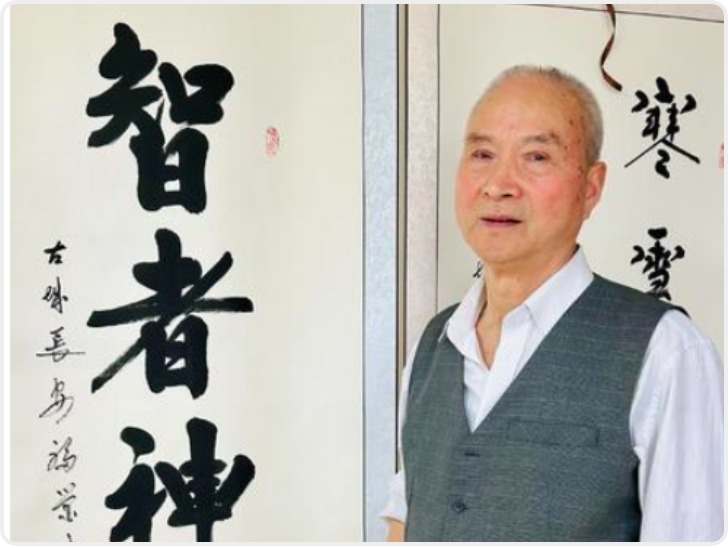

76岁的刘福荣称自己是个近乎执拗的书法爱好者,几十年如一日执着练字,形成独特的行草风格。他的人生,从特种兵军营到铁路局车间,从书院门摊位到网络空间,始终绕不开一支毛笔。他说:“每天写字,一笔一划都是精神食粮,就像每天早上那碗面,缺了,就觉得饿。”

童年耳濡目染 七八岁跟着父亲练毛笔字

1949年10月24日,刘福荣出生于西安市灞桥区黄邓村。据其讲述,他的祖籍在

安徽安庆市寺前镇,祖辈们原在皖南山区谋生,因生活困顿,一家人辗转来到陕南商洛的柞水县,最终定居在西安的黄邓村。

当时,黄邓村是个“外来人”聚集地,村里唯一的落脚点是一座偏僻的古庙。许多无处可去的外地人,正是围绕这座庙宇慢慢安家落户,逐渐形成了村落。刘家也是在本家的接济下,在庙旁安下身来,一步步站稳脚跟。

“我爷爷是个吃苦耐劳的人,个子高挑,干起活来麻利得很,又待人厚道。那时候家里一穷二白,爷爷从给人帮工起步,硬是一点点攒下了几亩薄田,盖起了自家的房子。”回忆起家族早年的发展,刘福荣语气中透着自豪。正是凭着爷爷的勤劳肯干,刘家在村里慢慢站稳了脚跟,日子也逐渐好起来。

得益于家境的改善,刘福荣的父亲有机会进私塾念书,成为村里少有的“文化人”。他毛笔字写得漂亮,还会打算盘,后来不仅做过村里的会计和库管员,还曾担任过一段时间的乡干部。

刘福荣是家里的长子,有两个姐姐和一个弟弟。“我六七岁上小学那阵儿,村子里的学校是古庙改成的,就是在庙里摆几张桌子。”刘福荣回忆,“那时是复式班,一个老师教两个年级的学生,这边讲课,那边就写作业,轮流来。”

尽管学习条件艰苦,但因为父亲常年写字做账,刘福荣从小耳濡目染,对毛笔字产生了浓厚的兴趣。“我大概七八岁的时候就开始学毛笔字了,不是那种正规的书法学习,就是看着父亲写。他写得特别好,村里大事小事只要需要写个名字、写个账单,都是找他。我没事就拿父亲的毛笔照着画,模仿着父亲的样子写字,没少把墨水弄得满脸都是。”刘福荣笑着说。

参军入伍成特种兵 写毛笔字特长为他留下难忘记忆

1968年,正值国家号召青年参军之际,刘福荣积极响应,怀着一腔热血参军入伍。那一年,学校已停课,青年们纷纷奔赴农村插队,而参军则被许多人视为走出农村、改变命运的重要途径。

“那年我刚满18岁,学校已经停课了。那个年代,解放军在老百姓心中地位特别高,能穿上军装是一件非常光荣的事,于是我毫不犹豫地报名参军。”刘福荣回忆说,“能成为一名军人,对我们那个年代的年轻人来说,不只是荣誉,更是一种向上的希望。”

刘福荣被分配到一支肩负警卫任务的特种部队,自此他正式成为一名特种兵。入伍后,他迅速进入紧张有序的军旅生活:白天训练,晚上学习,节奏紧凑而充实。“当时部队特别重视政治教育,讲究政治挂帅。每天上午安排政治学习,下午才是体能训练。”刘福荣回忆,“很多来自城乡的战士,正是在这样的氛围中迅速成长,部队就像一所大学,教会了我们很多知识。”

“我们执行的都是高度保密的特殊任务。”刘福荣回忆说,“当时的主要职责是守卫原子基地,因为任务涉及国家机密,又存在极高风险,部队在选拔战士时有着非常严格的审查和要求,标准可以说是近乎苛刻。”

刘福荣从小就喜欢写毛笔字,这项特长在部队也找到了用武之地。刚进入部队,他便常常被指派负责一些板报、标语和宣传任务,这既是对他的能力的认可,也是部队对其特长的充分利用。“当时正值党的九大即将召开,宣传党的九大精神,但部队条件艰苦,连大毛笔都没有。”刘福荣回忆道,“那时我灵机一动,想到了一个办法。我手抓棉丝,蘸上墨汁,一点一点地写下了‘九大精神,永放光芒’的字句,虽然条件简陋,但写出来的字让人感觉特别有力量。”

“没想到,我写的这句宣传语竟然和次日《人民日报》上的社论标题一样,这种奇妙的巧合让我非常激动。”刘福荣感慨万分,这件事成了他军旅生涯中的一个难忘记忆,不仅让他深刻感受到自己的微小贡献,也让他更加坚定了通过文字传递力量的信念。

频繁出差到处看题字 独钟情于火车站“西安”两个字

1970年,刘福荣从部队转业,分配到了西安铁路局机务段,在机务段的维修组担任技术工人,主要负责火车内燃机水泵的维修。回忆起那段岁月,刘福荣表示:“刚开始我对这些维修技术并不熟悉,但开始干就干得起劲,不懂的地方就向同事请教,慢慢地掌握了不少技能。”

转业后的刘福荣并没有局限于维修工作,他还发挥了自己在书法和宣传方面的特长。他不仅承担班组宣传栏、板报的书写,还负责通讯报道、标语制作。

“单位开会、办活动、搞宣传,一喊我,我提着笔就去了。”他说,那个年代没有电脑打印机,标语、横幅都是人手写的。写得多了,字也自然精进。

由于那时候没有计算器,他从小跟随父亲学习过算盘,刘福荣后来被调到单位的库房工作。尽管这份工作稳定,但库房的单调性让他始终觉得缺乏挑战。不久后,他便主动请求调动到

西安铁路局下属的工业公司。

刘福荣被调入工业公司的业务科,这让他有了很多出差的机会。他经常奔波于东北、上海等地,为单位采购机车配件。在这些差旅过程中,他总是利用空闲时间走访当地的书画市场,与外地书法爱好者交流,开阔了眼界。

“每到一个城市,我都要看看当地的书法氛围,看看市场里有哪些风格、哪些大家的作品。”刘福荣说。他的这些见闻,反而让他愈发对西安的文化底蕴产生了深厚的认同。 “由于工作经常去外地出差,每到一处都拿当地火车站题字和西安火车站的俩字相比,总觉得‘西安’二字颜体味最浓最霸气。”

退休后书院门摆摊:“越写越觉得技不如人”

平日工作之余,刘福荣最爱去的地方便是西安的书院门——那是书画爱好者的“天堂”。“我一到那儿,时间就飞快,一天都不够待。”在那里,他结识了不少书友,经常切磋技艺,沉醉于笔墨世界无法自拔。

退休后,刘福荣在书院门租了个摊位,开始摆摊写字。“这个时期也是我书法进步最快的一段时间。”刘福荣感慨地说。书院门汇聚了来自五湖四海的书法爱好者和民间高手,技艺交流氛围浓厚。他笑称,原以为自己字写得还不错,真正在书院门写起来,才发现“越写越觉得字不如人”。正是在这样的鞭策与激励中,他不断琢磨用笔之法、研究结构布局,书法水平日益精进。

在西安书院门,刘福荣摆摊写字两三年,风雨无阻,几乎天天都去。他每天早早来到书院门,铺纸、研墨、落笔,一坐就是大半天。路人驻足观望、熟人前来寒暄,他都欣然以对。由于长时间伏案练字,刘福荣一度右手大拇指疼痛,颈椎也出现不适。“去社区卫生室看了,大夫说一个礼拜不写字就自然好了。”他说着笑了,“可是真不写,心里就痒痒的。不写不行,心里空得慌。”

刘福荣摆摊售卖自己书写的字,有人现场定制内容,也有人看中了他挂出的现成作品。他说:“要写出行云流水的感觉,光靠下笔时的灵感还不够,前面的准备更关键。”他总是在动笔前反复构思,仔细推敲每一个字的结构与走势。“不能随便写,笔落之前的筹划,比真正写字的时候还要重要。”

“对写得较为满意的字,视为最珍贵的‘情侣’”

如今,76岁的刘福荣依旧每天坚持练字,他说,书法陪伴了他几乎整个一生,而且书法是老年人最好的养生方式,动手动脑,心情愉悦。

2016年,刘福荣被推选为西安铁路局机务段书画学会会长。为了安心写字和搞好学会的工作,刘福荣总是主动把家务活承担下来,以求家人对他搞好学会工作的支持。他说:“家里的事我多做点,家人就不会嫌我整天写字。写字这件事,我要做得踏实,也要做得不惹人烦,不让家人抱怨。”

书法于刘福荣而言,早已不仅是爱好,更是一种生活方式。“越写越爱,越写越舍不得停。”刘福荣告诉华商报大风新闻记者,“写毛笔字的人都有一个习惯,就是要持之以恒,以至于养成一天不写字,就觉得今天的时间白白浪费了。就像打拳一样,‘一日练,一日功,一日不练十日空’。对我而言,写得较为满意的字就像‘情侣’一样,百看不厌,所以,每当与这些‘情侣’在一起,时间总觉得过得非常快。”

刘福荣表示,写字是一种讲究身心状态的修行。他坚持锻炼、保持充足睡眠,力求每次写字时都能气息平稳、心态平和。他说:“提笔写字时,要状态好,字才能写得好。头昏脑胀、情绪不好时,字写出来就没有神韵。”

分享书法获上万粉丝 向年轻人传递书法的心灵修行

近几年,刘福荣通过微博和抖音分享自己写的毛笔字,吸引了大量书法爱好者的关注,如今已拥有上万粉丝。不过,他并未将自己视为“老师”,而是以分享经验为主,讲述自己对书法的理解和心路历程。

“现在不少年轻人说想跟我学书法,但我从没把自己当老师,就是讲点老经验:字要一笔一划写出来,不是刷出来的,写到能‘静’下来,再谈‘意’。”他强调,书法不仅仅是技艺,更是心灵的修行。在这个过程中,书写者需要耐心和专注,任何心浮气躁都会影响字的质量。

“写字比画画难得多。”刘福荣常这样告诉年轻人,“画画可以反复修改、慢慢补充,但书法不同,一笔写错就会毁掉整个作品。书法讲究的是一气呵成,从开始到结束都中断不得、敷衍不得。”也正因此,刘福荣特别珍惜那些“状态好”时写下的作品,因为那一刻,字里行间充满了力量和灵气。

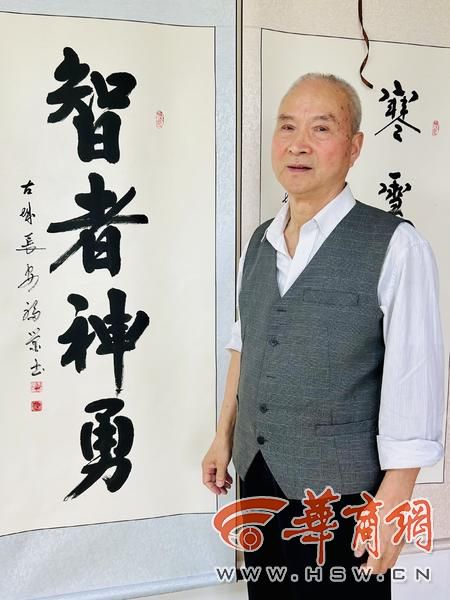

在刘福荣的众多作品中,他最满意的一幅便是《智者神勇》。他说,这幅作品的创作背景颇为特殊:“那是我看了别人写的不够到位后,回来反复揣摩、练习,终于在状态最佳时写成的。每次看到这幅字,我都会觉得非常满意。”

>>结语

76年的人生路,刘福荣进过军营、干过铁路,从黄邓村来到城市,从一笔一划的练习中把字写得越来越好。他的字里有岁月的痕迹,也有一个普通人几十年如一日的坚持。在这个什么都讲求快的年代,他的生活不紧不慢,只围着写字转。他不在乎名气,也不追求热闹,只想踏踏实实把字写好。写字,是他这辈子最喜欢的事。

华商报大风新闻记者 袁金会 文/图

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: