陕历博重磅新展用青铜器回答“何以中国”

来源:华商网-华商报 时间:2025-05-17 09:21:24 编辑:方正 版权声明

如果要用展览来生动展示中华文明的起源和发展,您会如何来策划和设计?陕西历史博物馆找到了这场宏大叙事的三条线索:彩陶、玉器、青铜器。

2025年“5·18国际博物馆日”即将到来,在经过一年半精心筹备后,陕历博“早期中国”系列展览的第三部及收官之作“吉金·中国——中国青铜文明的兴起与繁荣”展,5月15日在陕历博本馆第五展厅开启预展,5月18日起将正式对外展出。

系统转化中华文明探源工程学术成果,三部展览叙事时间相接续

该重磅展览的总策展人、陕西历史博物馆馆长庞雅妮介绍,在夏代王朝文明之前,中华文明有一个起源和初步发展的过程。国家从2001年开始启动了“中华文明探源工程”的预研究,20余年来经过20多个学科、400余位专家的共同研究,中华文明探源工程取得了丰硕的成果。

“特别重要的是,回答了中华文明到底有没有5000年,中华文明经过了怎样的起源和发展过程才有了王朝文明,包括文明定义是什么等。这些问题不仅是重大学术问题,也是非常重要的社会问题。”

“为系统转化中华文明探源工程取得的丰硕学术成果,让公众了解中华文明的源远流长和深厚根脉,陕西历史博物馆自2017年开始筹划‘早期中国’系列展览,以彩陶、玉器、冶金三重视角解读中华文明起源与早期发展的伟大进程。”

其中,第一部“彩陶·中华——中国五千年前的融合与统一”展览,和第二部“玉韫·九州——中国早期文明间的碰撞与聚合”展览,已先后于2020年和2023年圆满完成。

作为“早期中国”系列展览的第三部及收官之作,“吉金·中国——中国青铜文明的兴起与繁荣”展以古国时代第三阶段(大约为距今4300—3800年前后)的开始作为展览叙事时间上限,将西周早中期之际(大约为公元前10世纪中段)作为展览的叙事时间下限。

整个展览在叙事时间上接续前两部展览,并在前两部分别以彩陶和玉器为视角叙事的基础上,选择以青铜冶金技术和青铜文明的发展为视角,探讨新石器时代晚期以来以铸铜技术为代表的各种文化因素向中原地区的加速汇聚,不仅催生出中国独特的青铜文明,也使夏代文明跃升至王朝文明阶段,并在不断地整合与重组中得到持续加强和巩固。至西周早期,一个疆土广袤、文化趋同的最早的统一的中国基本形成。

由青铜技术所引发的这种革命性变化,不仅影响了中国早期文明的发展格局,也奠定了后世中国礼乐文明的坚实基础。展览标题取自青铜器铭文中的“吉金”“中国”,旨在突出体现青铜器在早期王朝国家形成中的重要作用,展现吉金铸国、礼乐中华的宏大主题。

341件(套)文物,选自全国17个省、市、区51家文博单位

“吉金·中国”展与“彩陶· 中华”“玉韫·九州”一样,继续由国家文物局和陕西省人民政府主办,陕西历史博物馆承办。

根据展览前言,大约6000年前,中华大地上开始出现铜制品的萌芽。距今4000年前后,源自欧亚大陆西侧的青铜冶金术在我国西北的甘青地区率先开始了本土化进程。随之而来的西风东渐和互动交流,使得以铸铜技术为代表的各种文化因素不断向中原地区汇聚,并在整合与重组中,不仅催生出中国独特的青铜文化,也使中华文明跃升至王朝文明阶段。

展览共分为三个单元。

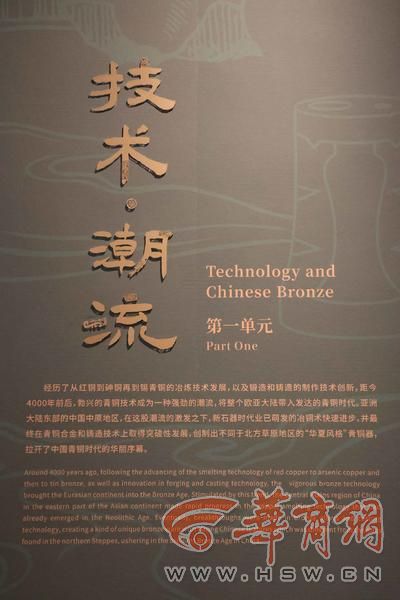

第一单元“技术·潮流”重在阐述青铜器的概念和制作工艺,勾勒中国冶金技术在受外来技术影响下加速发展,并与中原传统陶礼器结合创制出中国特有的青铜礼器,进而发展为彰显权力和身份地位的青铜礼器群的过程。

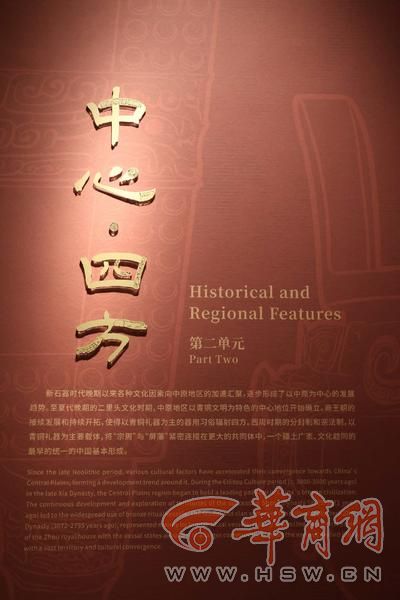

第二单元“中心·四方”分别从夏、商、周三代都城的“中心”层面和三代王朝所控制或影响的“四方”层面,体现社会的复杂化进程以及青铜器在其中的重要作用,阐释王朝文明逐渐影响四方的中华文明发展道路。

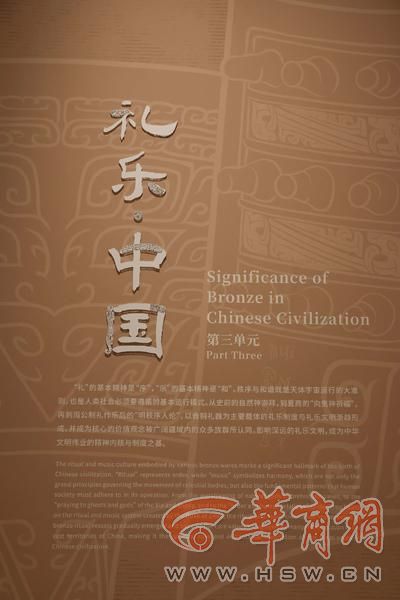

第三单元“礼乐·中国” 阐释了青铜器所蕴含的祭天、崇祖、尊王这“礼之三本”的深厚思想,展现了以青铜礼器为主要载体的礼乐制度与礼乐文明的渐趋形成。

庞雅妮介绍,为了支撑展览宏大的主题和叙事,展览选取了来自全国17个省(市、区)共51家文博单位的341件(套)青铜器及相关文物,是近年来国内涉及夏商周三代青铜器数量最丰富、分布最广泛的一次展示。展览不仅对夏商周三代时期中华文明多元一体发展格局的演进进行了具体而生动的阐释,还通过对文物的多维度解读回应了大众对考古最新研究成果的热切关注与对自身民族文化根脉的深入探求,体现了中华文明的创新性、连续性和统一性等特征。

“这个展览让我看到了很多之前想看却看不到的东西”

记者注意到,由于该展是以展览形式转化中华文明探源工程学术成果,从古人冶铜的矿渣,到临潼姜寨仰韶文化遗址出土的原始黄铜的铜片铸件,展线上的每一件展品背后都有着重要意义。

预展期间,来自深圳的文博爱好者、自媒体博主、展览评测师弓羽臣受邀参观了展览。他认为,总的来说这个展览让他看到了很多之前想看却看不到的东西,非常值得一看。

“比如姜寨仰韶文化时期遗址发现的黄铜管、黄铜片,这是我国已出土的最古老冶炼金属。姜寨仰韶文化一期的年代为公元前4700~前4000年。”

“1976年出土于甘肃省玉门市的火烧沟遗址的四羊首铜权杖头,整体呈椭圆球状,羊首造型简洁。权杖在西方文明中较为常见,其功能从最初用于击打的工具或武器演变为象征王权、身份与等级地位的礼仪用器。最早于距今1万年左右出现在西亚地区,距今6千年左右传入中亚南部的河谷绿洲,之后继续向北、西北流动,逐渐进入中国的西北地区。”

“几年前郑州商都遗址书院街墓地出土了一件金覆面,同时还出土了一件铜覆面,研究人员在讨论这两件文物时往上追溯,发现内蒙古自治区伊克昭盟伊金霍洛旗陶亥镇的朱开沟遗址也出土过一个。朱开沟文化的青铜贝形覆面之前没见过,这次也被借过来了,很难得。”

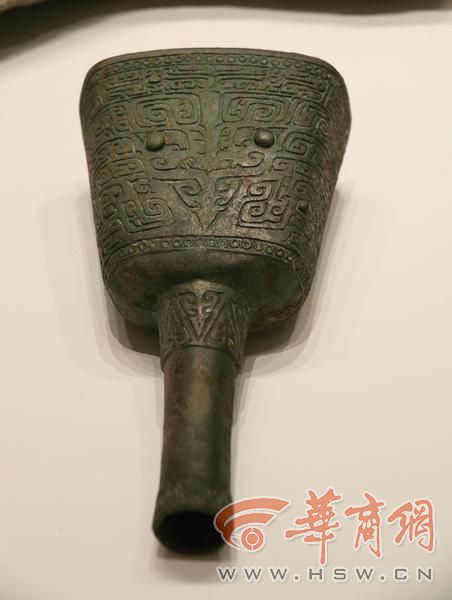

“陕历博馆藏的具有二里头文化特征的管流爵以前基本没有展览过,这次也展出来了。”

“公盉的盖上有鸟的形象,和山西晋侯墓出土的鸟尊上面的鸟特征很像,以前也没见过。”

“城洋青铜器从上世纪50年代以来发现了好多,其中铜容器并不多。城固小北村青铜器是近年来才发现的,这次展览是第一次全都拿出来展览,非常难得。其中有个铜尊的形制很少见,另外出土的铜铙从纹饰风格来看可能是中商时期。”

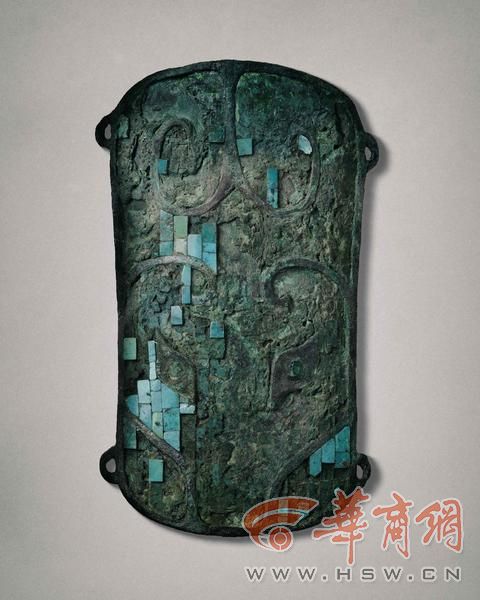

除了弓羽臣关注到的青铜器,还有很多文物也被业内人士和现场观众所关注。比如甘肃天水出土的镶嵌绿松石兽面铜牌饰、郑州商城遗址南顺城街窖藏出土的兽面乳钉纹铜鼎、石峁遗址出土的铜齿轮形器等。

据陕历博工作人员介绍,甘肃天水出土的镶嵌绿松石兽面铜牌饰,整体呈瓦形,表面还能看到残留的绿松石片。这件铜牌饰与二里头遗址出土的绿松石铜牌饰在形制及兽面造型上有极大的相似性,可辨兽面下垂上卷的眉和两个斜目。镶嵌绿松石兽面铜牌饰是二里头遗址代表性的器物之一,国内外收藏近20件,差别主要在于纹饰的不同。这件铜牌饰出土于甘肃东部的天水,被认为是二里头文化西进的证据。关于铜牌饰的功用,有用器、饰品、礼器、巫具等多种说法。

郑州商城遗址南顺城街窖藏出土的兽面乳钉纹铜鼎,通高83厘米,重达53公斤,体型浑厚,庄严肃穆。鼎腹呈方斗形,上腹一周饰成组的兽面纹带,边缘一周饰乳钉纹。四柱足粗壮,上面装饰繁复的兽面纹和弦纹。为了使大鼎的结构更加稳固,在鼎身上多处采用了“加强筋”的设计。鼎的底部和腹壁表面附着一层因长期使用残留的烟炱,表明这件鼎是用于祭祀活动中的重要礼器。

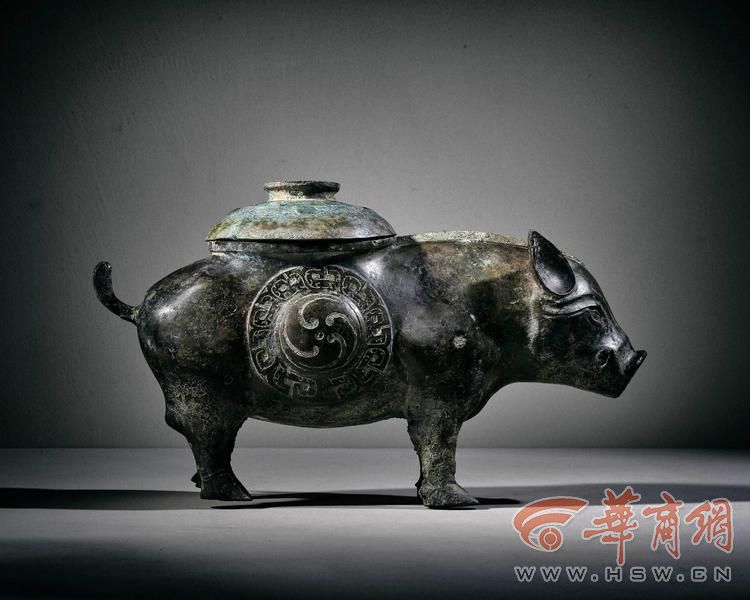

还有一件写实造型的猪尊,整体造型憨拙生动,肌肉线条流畅饱满。尊背部开一椭圆形口,配子母口盖,盖面装饰一圈目雷纹。腹内腔中空,器腹外壁两侧有圆形凸起,上饰涡纹和变体兽纹。盖腹均有铸铭“晋侯作旅飤”五字。“飤”通“食”,多用于青铜食器上,酒器上的“飤”字铭文,尚属罕见。

除了大量的青铜器,展览还同时设计了很多互动内容,比如铜矿的开采、冶炼、铸造过程被设计为可动手感触;可以根据不同的器物形状来一一对应识别其名称和功用;在“礼乐·中国”部分还可以按下按钮聆听编钟和编磬的声音等等。在展厅内,很多孩子也玩得不亦乐乎。

据了解,该展览将展至11月17日。一场展览轻松看懂中国五千年文明发展史,有这样的机会还不赶快去看看?

华商报大风新闻记者 马虎振/文 马虎振 强军/图(部分照片由陕西历史博物馆提供)

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: