珍品碑刻独立展陈、电子屏互动 西安碑林博物馆“上新”开放

来源:华商网-华商报 时间:2025-05-18 09:34:34 编辑:方正 版权声明

近日,西安碑林博物馆陈列展览全面升级,并“上新”多个展览。

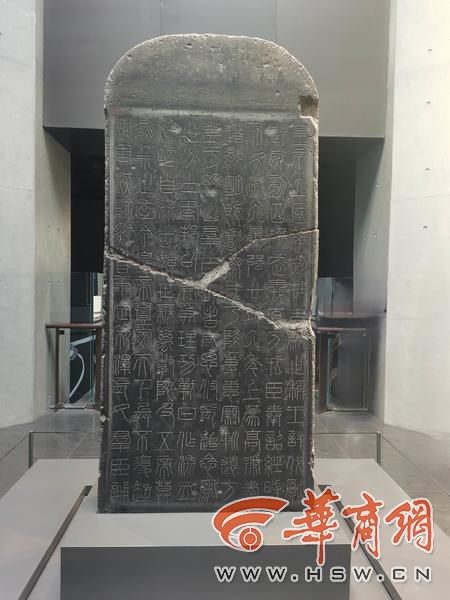

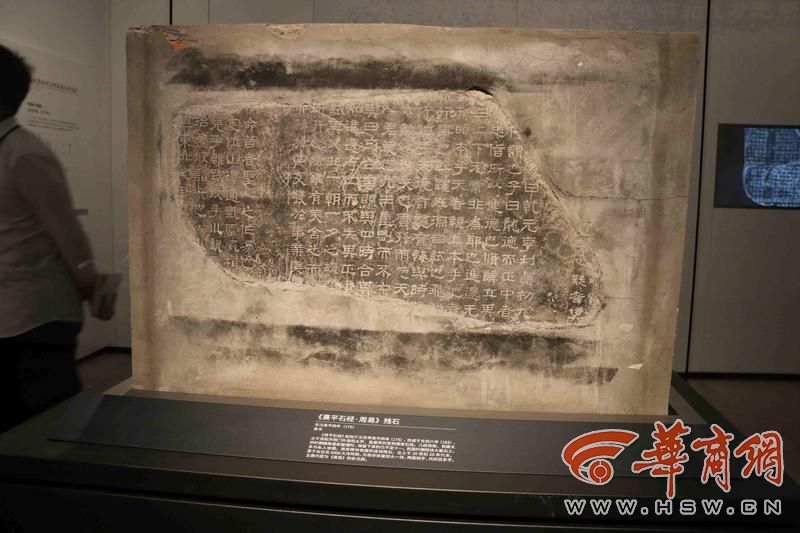

5月13日,华商报大风新闻记者实地探访发现:老馆区在立足西安碑林历史风貌的保护和传承基础上,通过优化参观路线、充实展览内容、完善辅展信息、增加互动展项,切实提升了碑刻文物的展示效果;新建的北区场馆则由地上一层、地下两层构成,大大扩展了展陈面积,增加了展陈文物的数量——老馆区原有展陈面积0.8万平方米,北区场馆新增展陈和公共服务面积3.2万平方米;原老馆区展出文物800余件,现新、老馆区共展出文物2000余件,其中新上展文物200余件。

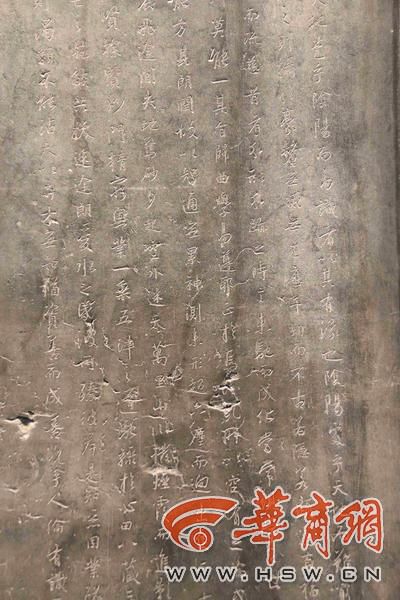

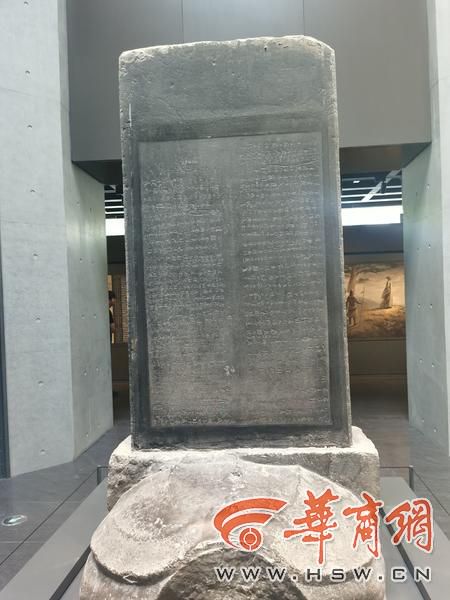

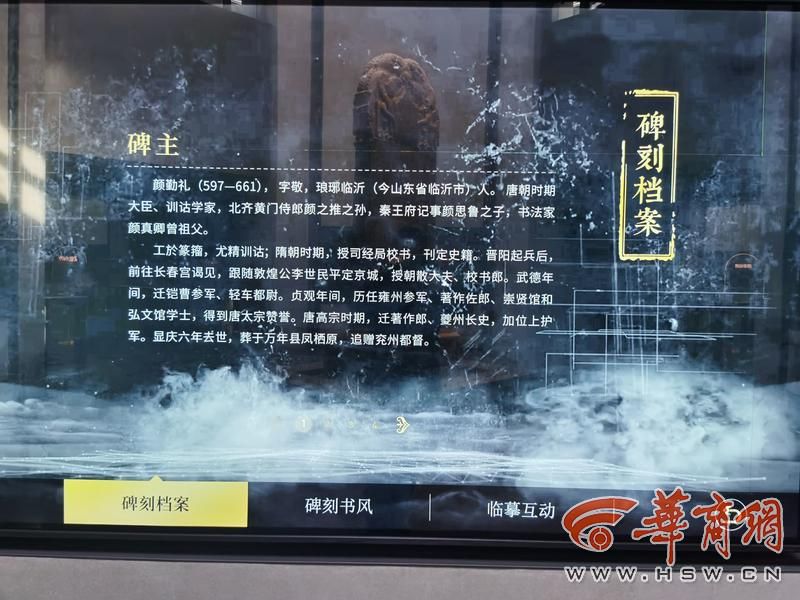

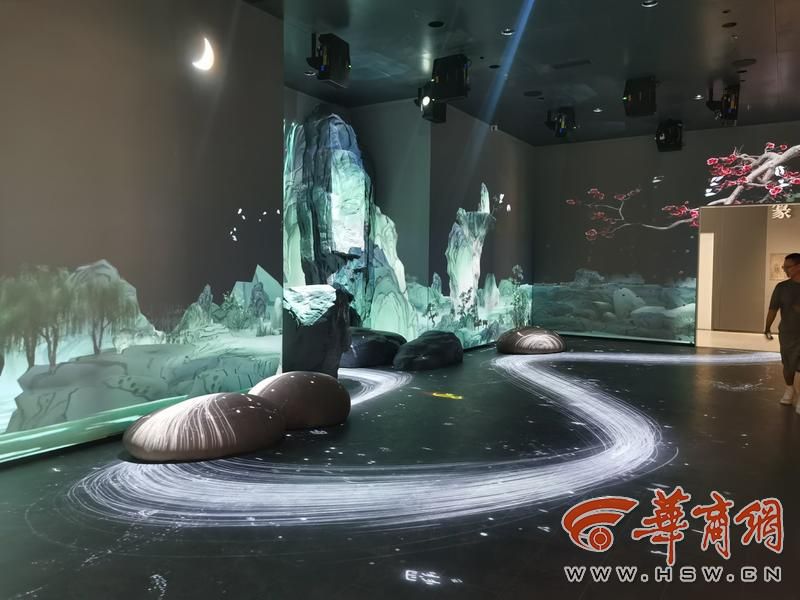

不仅如此,由于使用了多种新技术支撑的展陈手段,展览互动性更强、信息更丰富、体验感也更好。尤其是新建的北区场馆,将珍品碑刻独立展陈、裸碑展示、电子屏互动,四周全是相关信息的视觉化、动态化、互动性展示,让人不仅可快速了解重点碑刻的历史信息和重要价值,还可以通过在电子屏上临摹名家书法等多种互动体验领会古人的精神世界。和以前重点碑刻前总是挤满人、想拍照因玻璃反光没法拍清楚相比,参观体验大大提升。

老馆区立足保护和传承,优化参观路线,完善辅展信息

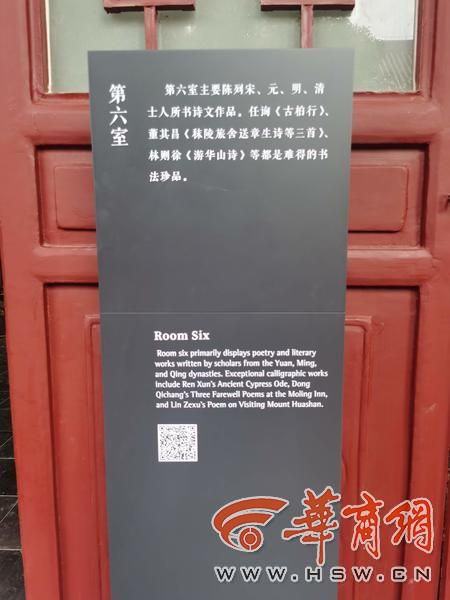

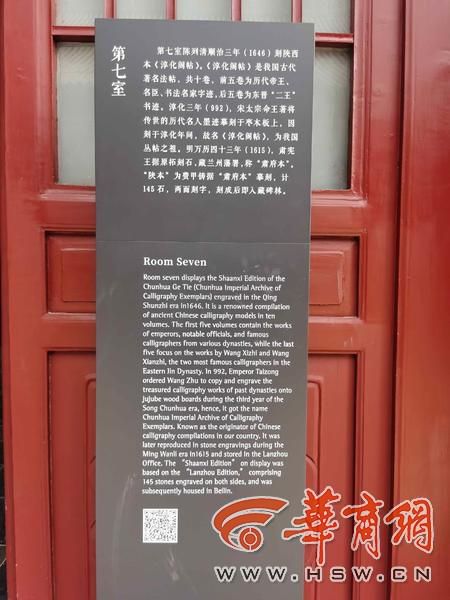

西安碑林博物馆老馆区呈“一轴两翼”式空间布局,由第一至第七展室、石刻艺术室、石刻艺术馆组成。

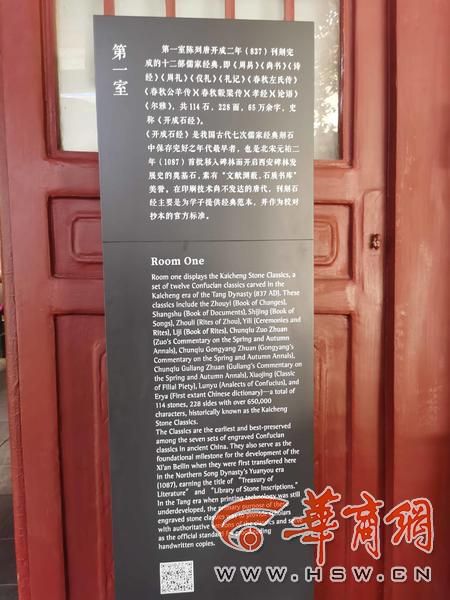

第一展室“宝刻儒光——《开成石经》展”,围绕《开成石经》本体,以《开成石经》的刻立背景、迁移经过、历代保护和研究成果为主线,以七朝石经遗存、石经刊刻历史和儒家经典体系的形成为辅线,全面展现了《开成石经》的历史意义和文献价值。

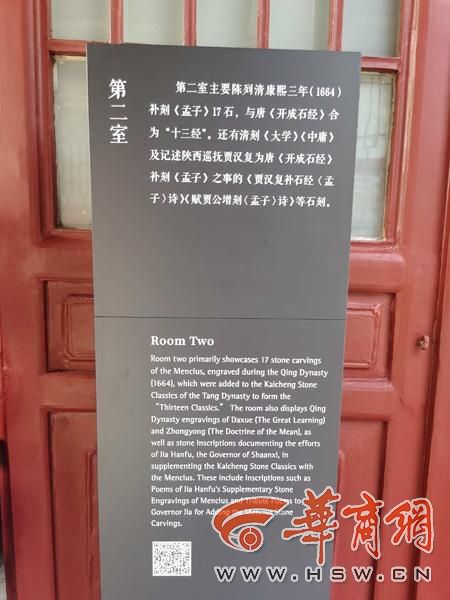

第二展室“清刻《孟子》专题展”,陈列清刻《孟子》《大学》《中庸》及《赋贾公赠刻孟子诗》《贾汉复补石经孟子诗》等碑刻,通过加装隔震设施,确保文物安全稳定,并运用多媒体设备引导观众了解碑刻细节和碑文内容。

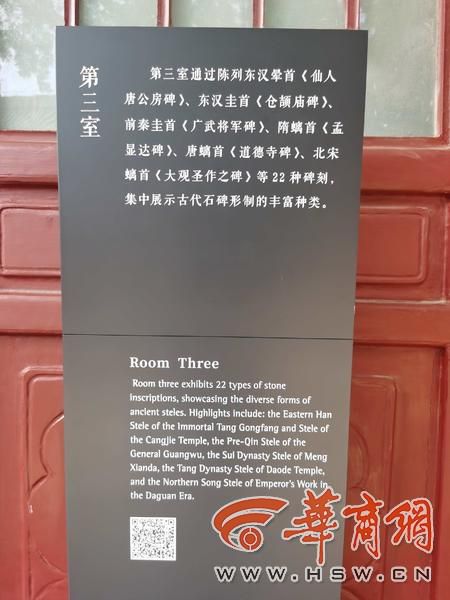

第三展室,主要陈列汉《仓颉庙碑》,前秦《邓太尉碑》、《广武将军碑》,隋《孟显达碑》,唐《道德寺碑》、《李畅碑》、《郢州刺史碑》,宋《大观圣作之碑》、《德应侯碑》、《折克行神道碑》,元《重修牛山土主忠惠王庙碑》、《京兆知府刘尚神道碑》等历代碑刻,聚焦碑刻形制的种类、发展演变和时代特色。

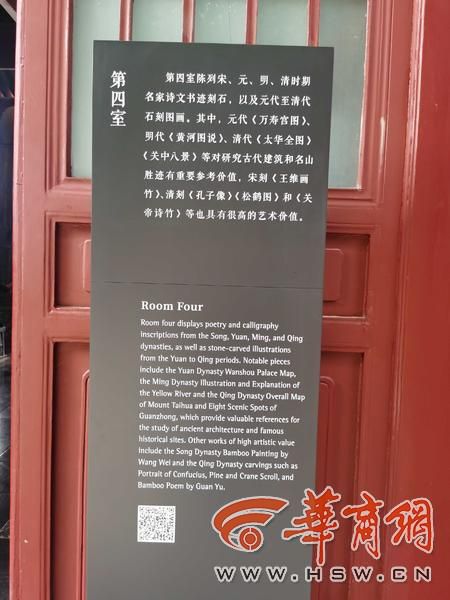

第四、五、六展室,主要展出历代石刻线画,士人、名家诗文书迹刻石,以及反映社会史、地方史、西安碑林史的史料碑刻,兼顾了展览的知识性、普及性和趣味性。

第七展室,陈列“关中本”《淳化阁帖》,该展厅增加了互动展项,配合展厅灯光和展览设施的改造,观众可以近距离欣赏历代帝王、名臣、书法家及“二王”书迹,观展体验大大提升。

石刻艺术室,重点展示汉唐陵墓石刻精品,包括东汉走兽、陕北东汉画像石、李小孩石棺、李寿石葬具、献陵石犀、唐石灯、老君像等。本次提升改造,不但对建成于1963年的老建筑进行了预防性保护,还新增文物17件(组),通过现代化的展陈手段,对展览内容和展览形式进行了全方位更新。

石刻艺术馆,以“长安佛韵”为主题,通过“众生祈愿”和“宝相千颜”两个专题,展示长安地区的造像碑和单体造像,新增北周保定五年范令造佛立像、唐力士像、唐十一面观音像、唐法藏佛座等精品文物。在展厅色调、文物灯光、辅展内容等展陈细节中凸显长安地区佛教造像的艺术魅力。

北区场馆珍品碑刻抢眼,六个展览主题鲜明内容丰富

北区场馆在设计上是尊古不仿古,采用“外廊内殿”式平面格局。从航拍角度可以看到,北区序厅即主展厅位于中间,东西两翼各有九组碑楼呈矩阵式分布,这些碑楼提取了传统碑林中的“碑亭”元素,与碑林建筑群遥相呼应。

北区场馆为一座地上一层、地下二层的大型清水混凝土建筑。陈列展览追求大气宏阔、庄严肃穆的总基调。

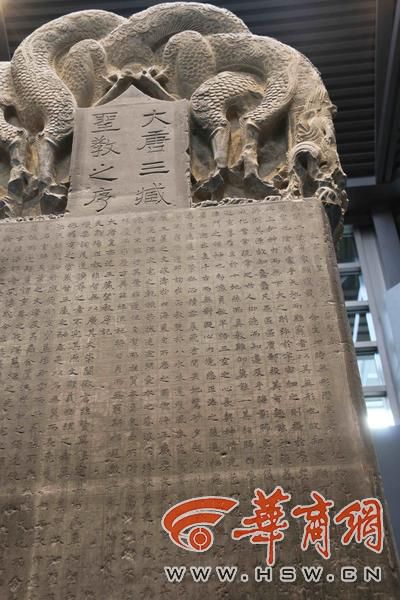

在一层东、西展厅,是“星耀长安——西安碑林博物馆碑刻珍品展”。26方碑刻珍品和中国碑文化、王羲之书法精神、颜真卿书法精神、柳公权书法精神、唐代佛教文化、碑刻生命之传续等六组专题,全面展示了西安碑林馆藏碑刻珍品的历史价值和艺术价值,彰显了西安碑林作为中华优秀传统文化聚集之地的至高性和唯一性。

△秦小篆《峄山刻石碑》

△东汉末年隶书完全成熟期代表作《曹全碑》

△由隶书往楷书过渡转变已非常接近成熟楷书的《晖福寺碑》

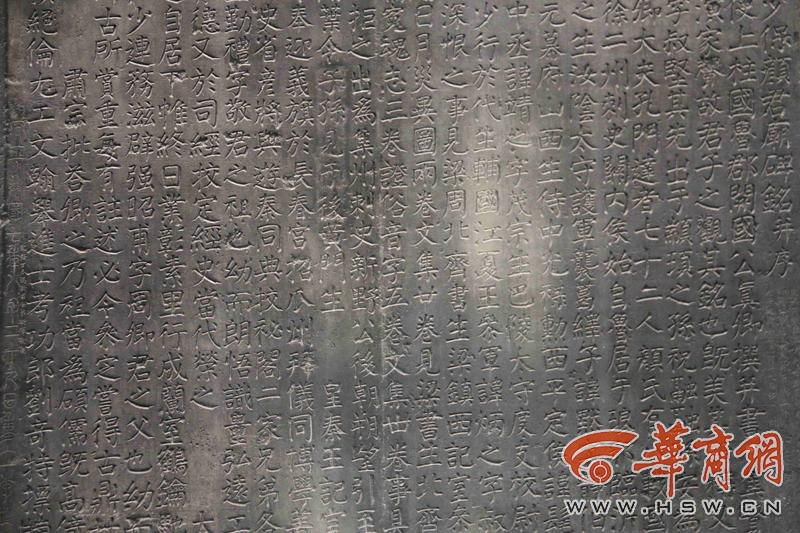

△杨承和书《梁守谦功德碑》

△怀仁集王羲之字的《集王圣教序碑》碑首和碑体局部

△褚遂良书《同州三藏圣教序碑》局部

△欧阳询所书《皇甫诞碑》及局部

西安碑林博物馆讲解员许向征介绍,在西区可以看到的重点珍品碑刻,有最初刊刻于秦代传为秦相李斯所书的秦小篆《峄山刻石碑》(宋人摹刻),有记载了东汉末年张角黄巾起义的隶书完全成熟期的代表作品《曹全碑》,有体现北魏时期民族大融合历史特点以及书法由隶书往楷书过渡转变已非常接近成熟楷书的《晖福寺碑》,有杨承和所书《梁守谦功德碑》,有怀仁和尚集书圣王羲之字的《集王圣教序碑》(全称《怀仁集晋右军将军王羲之书圣教序(附心经)》,因碑额刻有7尊佛像亦称《七佛圣教序》),有褚遂良所书《同州三藏圣教序碑》,有欧阳询所书的《皇甫诞碑》等。

△颜真卿44岁所书《多宝塔碑》

△颜真卿70岁所书《马璘新庙碑》

△颜真卿56岁所书行书《争座位稿》

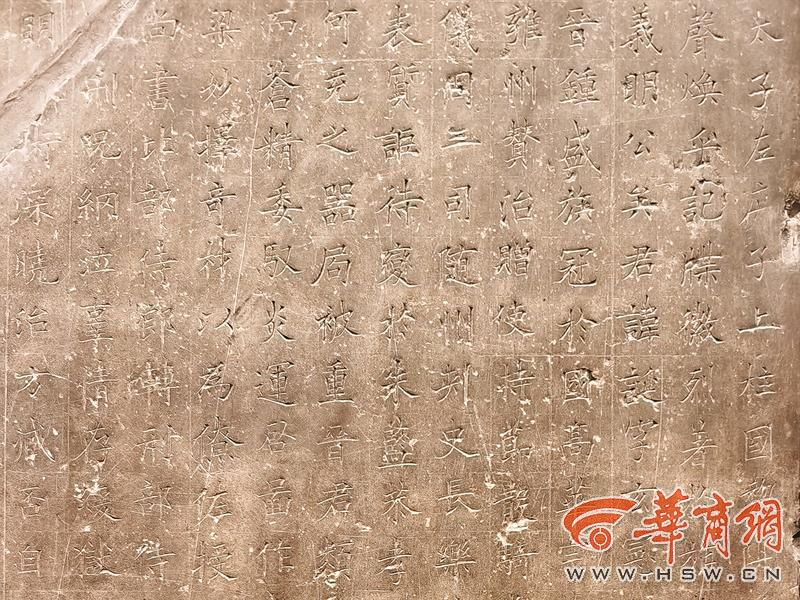

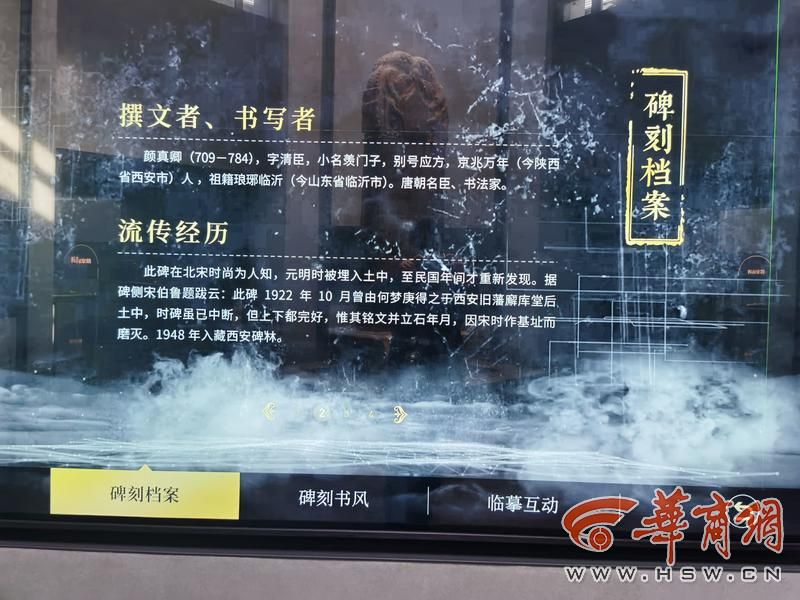

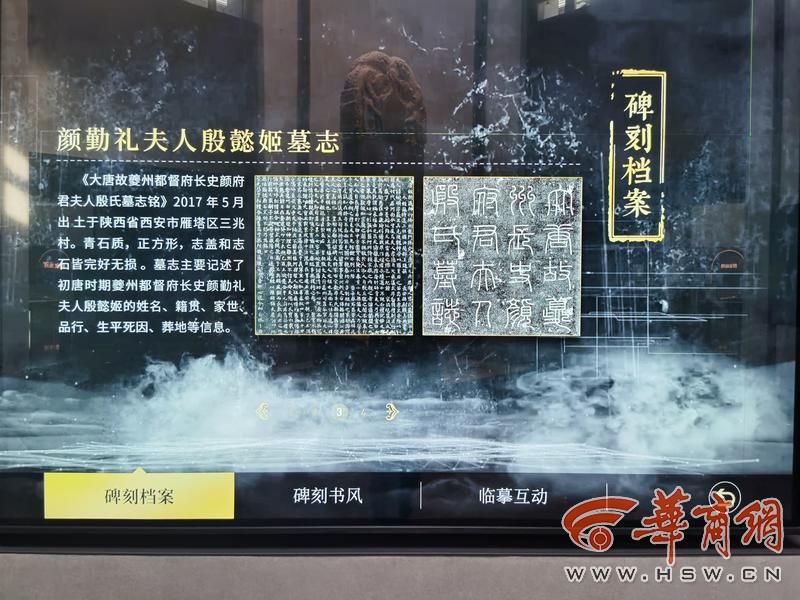

△颜真卿71岁时为其曾祖父颜勤礼撰书刻立之神道碑《颜勤礼碑》,旁边电子屏介绍了与此碑相关的许多信息

△颜真卿72岁时为其父颜惟贞所立的《颜氏家庙碑》,这也是其现存最晚的作品

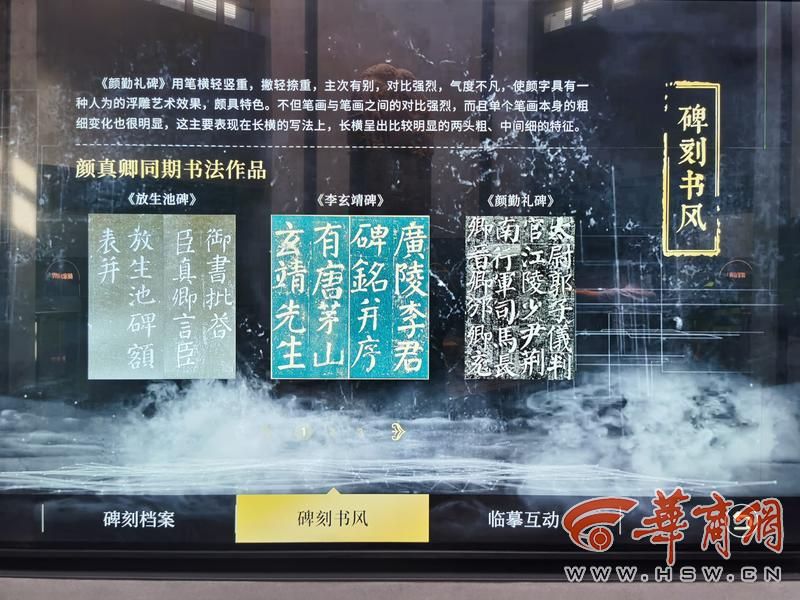

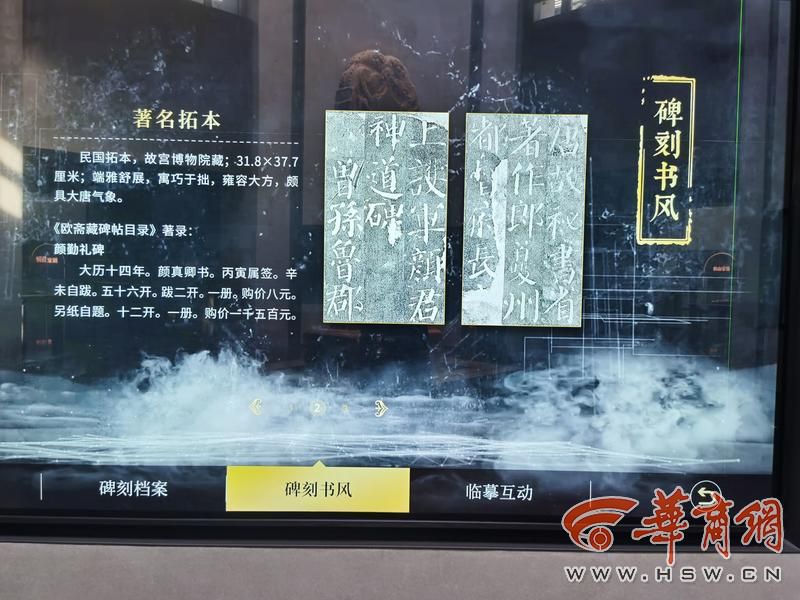

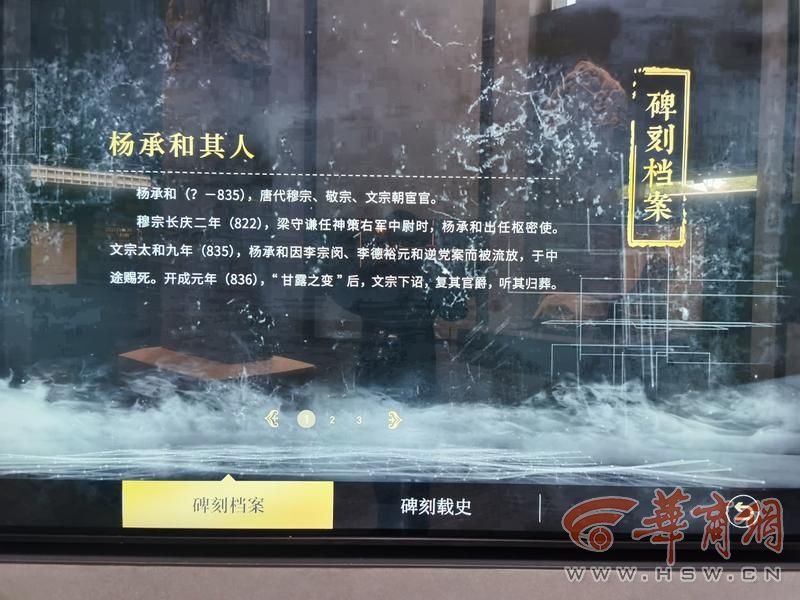

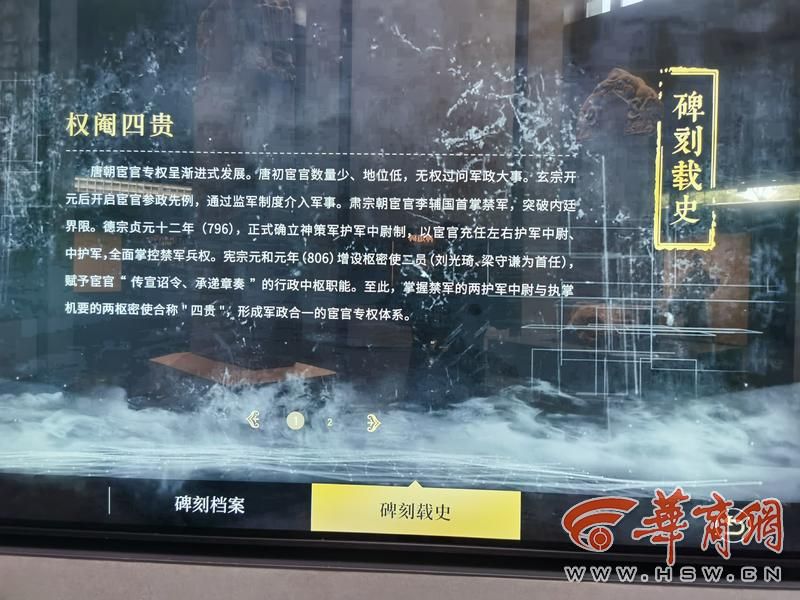

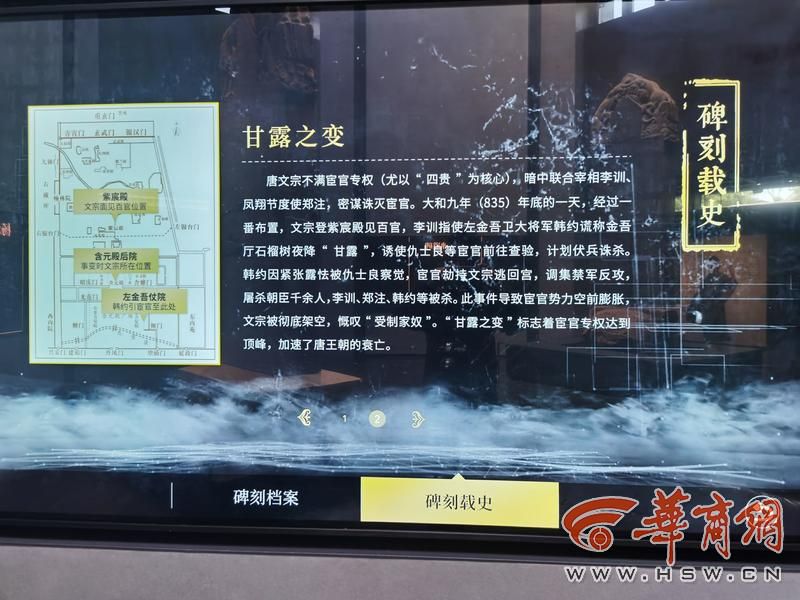

东区主要是颜柳碑刻。颜真卿的《大唐多宝塔感应碑》、《马璘新庙碑》、《争座位稿》、《臧怀恪碑》、《郭氏家庙碑》、《颜勤礼碑》、《颜氏家庙碑》等7块碑全都在这里展陈。柳公权所书《杨承和神道碑》、《迴元观钟楼铭》、《玄秘塔碑》、《严公贶墓志》等5块碑也在这个区域。“在历史上,这应该是首次见到如此盛况。其中,颜真卿书《马璘新庙碑》和柳公权书《杨承和神道碑》、《严公贶墓志》3方碑志为首次展出。”

《马璘新庙碑》出土于清光绪十七年(1891),记载了大唐“中兴猛将”马璘的生平事迹。据《马璘墓志》推测,此碑为马璘去世后新修家庙时所立。为更好展示此碑,西安碑林博物馆文保团队历时数年修复残损碑体、制定保护方案,方使此残碑具备展示条件。

△柳公权书《玄秘塔碑》

△柳公权书《杨承和神道碑》及电子屏介绍

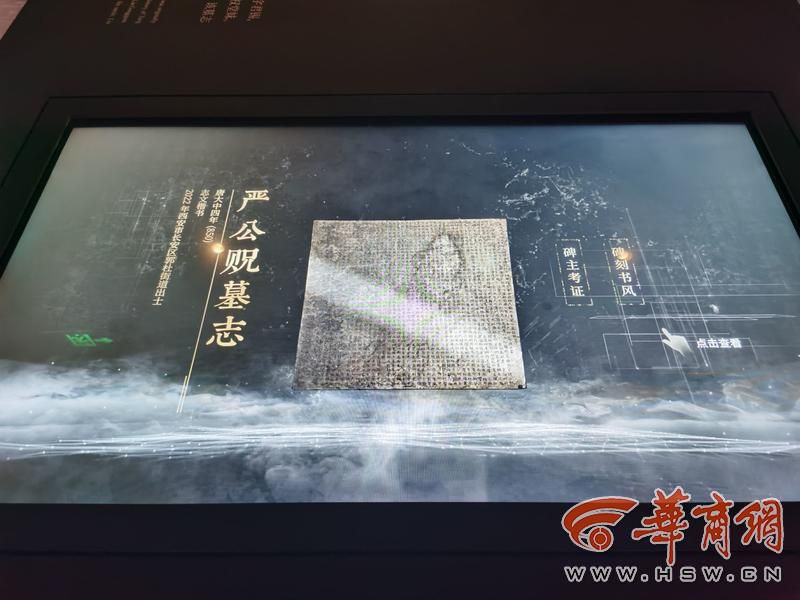

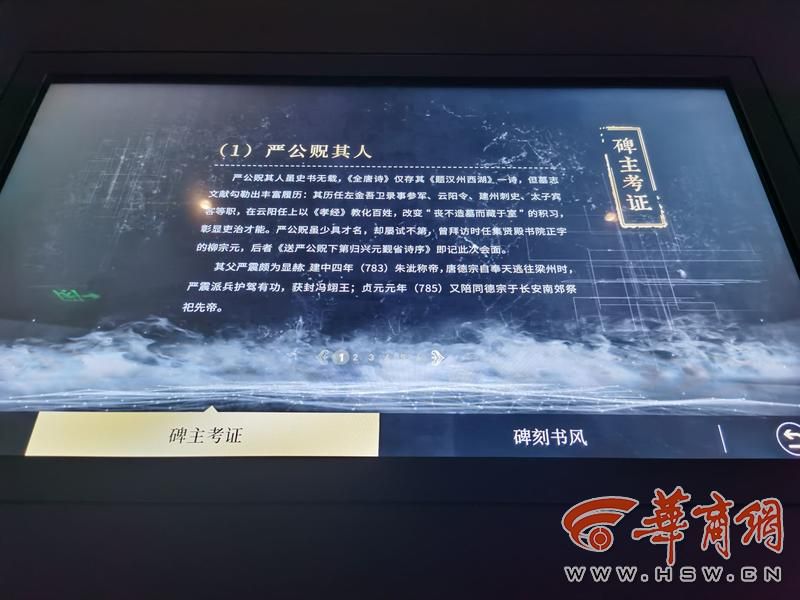

△柳公权书《严公贶墓志》及电子屏介绍

柳公权书《杨承和神道碑》是2021年在西安枣园北路建筑工地出土。

《严公贶墓志》更是2022年陕西重要考古发现之一,也是迄今唯一经过考古发现有具体出土地址的柳公权亲自撰文并书丹的墓志。

记者在现场看到,这些珍品碑刻中大多数都是单独展陈,原来的钢铁框架取掉了,玻璃罩也取掉了,不仅可以看到碑体全貌,裸碑真体字迹非常清楚。广大书法爱好者不仅能够更近距离、更清楚地欣赏这些名家书法,还可以通过旁边的文字介绍和电子屏介绍深入了解这些重要碑刻的珍贵价值和历史意义。看完后,甚至还可以动动手指在大屏幕上临摹一把名家书法。

在负一层东、西展厅,是“汉字•书法•碑林——西安碑林文化历史展”。展览围绕馆藏600余件(组)石刻、书画、古籍、档案等展品,以汉字和书法的发展演变史、碑林的形成史为中心,彰显西安碑林作为举世瞩目的文化地标在守望历史、赓续文明中的重要意义。

该展览中,大成殿的琉璃鸱吻、唐人写经、金代整拓《集王羲之圣教序》和宋、元、明刻珍贵古籍版本等珍贵文物均是首次与公众见面。许向征介绍,金代整拓《集王圣教序》墨色深重、拓工精细,1973年维修《石台孝经》时从碑身中发现,推测此拓本为金正隆五年(1160)整修西安碑林时所留,对比北宋拓剪裱本,文字虽有所缺失,但碑断之前整拓,仍十分珍贵。此外,张旭的肚痛帖、怀素的千字文等,两位“草圣”的草书作品也都在负一层,很多著名书法家的名碑、名帖、名拓也都在这里。

负一展厅一处墙面上还专门为视障人士设置了大小、位置方便于用手触摸的书法名碑复刻品。当视障人士用手触摸这些名碑复制品上的书法时,还可以摘下墙上的讲解器,一遍聆听一遍感受。而选取的字体有篆隶草行楷五类,对应着五块名碑刻。这种细心周到的设置,让人感到很暖心。

北区场馆负二层,主要有三个展览。

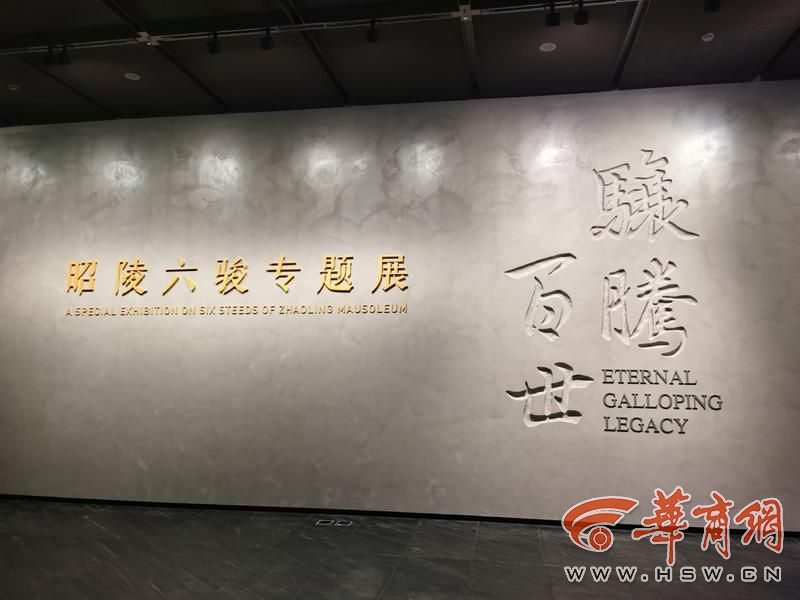

其中,“骧腾百世——昭陵六骏专题展”,位于负二层北侧展厅,以唐代雕塑最高成就的代表“昭陵六骏”为展示对象,呈现其生命历程和世情百态,展现了“昭陵六骏”超越时光的文化生命力和艺术感染力。展览中还增加了1套《昭陵六骏》椎形拓、北宋《昭陵六骏碑》、《大清防护昭陵碑》等珍贵拓本,进一步丰富了“昭陵六骏”的艺术表现力。

“丝路石语——中古碑志与丝绸之路展”,位于负二层东展厅,以西安碑林珍藏的碑刻墓志为核心展品,让亘古遗存的碑志倾诉丝绸之路的故事。展览中的米继芬墓志、苏谅妻马氏墓志、燃灯石台等展品,反映了中西文化交流的生动历史,加深了观众对丝绸之路的理解与认同。记者注意到,《大秦景教流行中国碑》也被移到了这里。

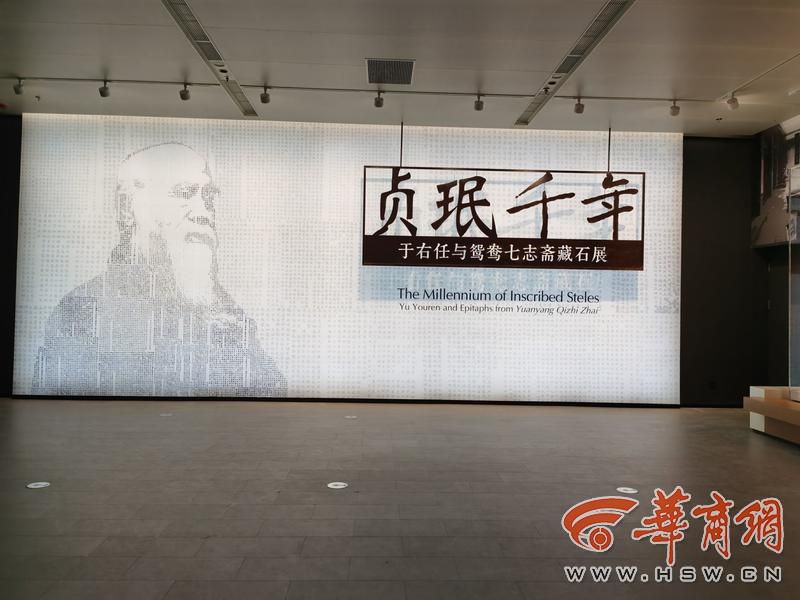

“贞珉千年——于右任与鸳鸯七志斋藏石展”,位于负二层东展厅,通过200余件(组)文物,讲述了于右任先生在丰富碑林藏品体系、支持文物保护事业中的崇高思想,以及鸳鸯七志斋藏石的文化价值。该展览中,于右任书法作品、于右任藏《礼器碑》《仲尼梦奠帖》《麓山寺碑》等珍贵拓本、于右任书正气歌刻石等均为新上陈文物。许向征介绍,1935年政局动荡,于右任先生把熹平石经和他收藏的北魏墓志悉数捐给了西安碑林博物馆,在这里都可以看到。利用于右任先生所捐的北魏墓志,博物馆专门策划了有关北魏历史的专题展览。

西安碑林博物馆,仅国宝级文物就有19组134件

许向征介绍,西安碑林博物馆被评为国家一级甲等文物、俗称“国宝”的文物共有19组134件,其中仅开成石经就是114件。而19组“国宝”中的《大秦景教流行中国碑》、昭陵六骏、景云钟3组为禁止出境展览文物。碑林的历史文化底蕴之深厚由此可见。

实际参观过程中记者感受到,北区场馆开放后不仅增加了大量的文物,展陈手段也更为新颖和现代,精心策划的展览、丰富多彩的内容和互动性很强的展示效果,无一不在焕发着与时俱进的时代气息。可以预想的是,因为西安碑林的“上新”,西安的文化吸引力无疑会更加强大。

最后想提醒游客和观众的是:通过记者的实际参观和体验,参观西安碑林博物馆最好安排一整天时间,否则即便走马观花也可能看不完。而想要真正深入了解西安碑林博物馆,真的需要经常来打卡。

华商报大风新闻记者 马虎振 文/图

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: