从秦岭深绿到万里青屏:守护生物多样“精彩”

来源:陕西日报 时间:2025-05-22 08:09:14 编辑:张进 版权声明

上图:遗鸥繁殖种群数量持续增长。 下左图:棕色大熊猫和黑白大熊猫的合影照。 下中图:金丝猴家庭成员挨坐。 下右图:观音山的羚牛栖息地。

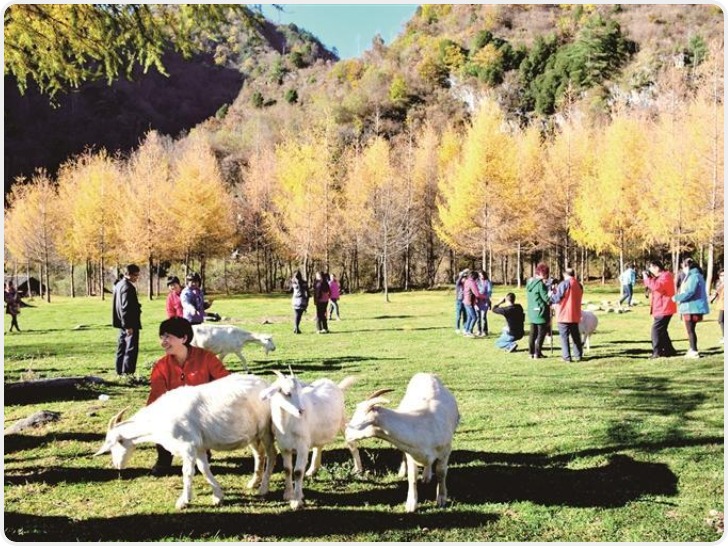

留坝狮子沟牧场。

陕西羽叶报春。

东方宝石——朱鹮。

秦岭深处,大熊猫在扩建的栖息地里悠然漫步;红碱淖湿地中央,遗鸥在修复的湖心岛上振翅育雏;周至山林间,川金丝猴种群稳定增长;陕西洋县朱鹮保护区,曾经濒危的“东方宝石”已逐渐恢复;于汉中峭壁之上,人工繁育的秦岭石蝴蝶顽强生长;留坝县翠谷中,野化回归的陕西羽叶报春迎风绽放……

生物多样性使地球充满生机,是人类赖以生存的基本条件,也是经济社会可持续发展的物质基础。

近年来,陕西省各地深入贯彻习近平生态文明思想,落实党中央、国务院对生物多样性保护工作的决策部署,积极完善生物多样性保护制度、加强生物多样性调查观测和监督管理,在生物多样性保护、可持续利用以及公众参与共建等方面不断探索创新,取得了显著成效。

2022年以来,生态环境部积极开展生物多样性保护和可持续利用实践成果征集活动。截至2024年底,我省有6个成果入选,生动展现了全省生物多样性保护成效,树立了先进典范,发挥了示范带动作用,为提升全社会保护生物多样性的意识,引导各地积极开展生物多样性保护和可持续利用实践,推动落实《陕西省进一步加强生物多样性保护的实施意见》《陕西省生物多样性保护战略与行动计划(2024—2030年)》营造了良好氛围。

顶层设计 夯实保护基础

1981年5月,中国科学家在陕西汉中洋县重新发现了世上仅存的7只野生朱鹮。

40多年来,朱鹮保护事业以“就地保护为主、易地保护为辅、野化放归扩群、科技攻关支撑、政府社会协同、人鹮和谐共生”的保护模式,为全球朱鹮人工繁育保护和野化放归提供了陕西方案。

科学施策,阶段保护。初期采用人随鸟动、严加看护,强化个体保护,后期注重栖息地保护与恢复。同时,积极探索人工饲养繁育技术,成功攻克饲养繁育、疾病救治和野外放归三大技术难关。

目前朱鹮种群数量由最初发现时的7只发展壮大到7700多只,分布面积从不足5平方公里扩大到1.6万平方公里,保护成果得到国际组织认可,世界自然保护联盟(IUCN)高度称赞“朱鹮保护是世界濒危物种成功保护典范”。

抓好顶层设计,完善生物多样性保护制度。陕西省先后将生物多样性保护纳入《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《秦岭生物多样性保护专项规划》《陕西省黄河流域生态保护规划》等法规规划体系。

2022年,省委办公厅、省政府办公厅印发实施《陕西省进一步加强生物多样性保护的实施意见》。

“2024年底,我厅出台《陕西省生物多样性保护战略与行动计划(2024—2030年)》,提出了4项生物多样性保护优先领域24个优先行动。为我省构建具有陕西特色的生物多样性保护与管理政策体系夯实基础,明确了今后一个时期我省生物多样性保护的主要目标、重点任务和保障措施。”陕西省生态环境厅自然生态保护处负责人说。

调查监测 摸清保护底数

为摸清生物多样性本底,掌握动态变化趋势,分析保护成效,省生态环境厅聚焦生物多样性监测体系,构建“一站多点(样地)”的生态质量监测网络布局,全省获批8个国家生态质量综合监测站,布设503个生态质量监测样地。

陕西周至国家级自然保护区位于秦岭北坡中深山地区,总面积6.9万公顷,保护区动物种类丰富,其中川金丝猴达到1973只。

为深入研究川金丝猴种群的行为特征和社会结构,陕西周至国家级自然保护区管理局与西北大学科研团队合作,以分时段投食、减少投食、保持自然状态等方法,收集相关数据,科学记录监测猴群信息。

如今,陕西周至国家级自然保护区监测群川金丝猴个体数量由最初的80余只壮大到如今的230余只,辖区内川金丝猴数量由最初的1200多只增长到1900余只。

此外,科研人员基于多年野外研究对金丝猴成年个体进行鉴别命名,通过完成监测群组信息统计,建立家庭单元成年个体识别图谱,分析种群动态变化原因。

根据监测研究,编印《秦岭精灵川金丝猴》科普书籍,在金丝猴监测基地开展金丝猴生物学特性科普宣传教育,年累计受教育人数达3000人次,让公众在绿水青山中享受自然之美、生命之美。

建设西部地区唯一的环境DNA生物监测实验室,探索开展环境DNA技术物种监测;开展黄河流域(陕西段)陆域和干流生物多样性本底调查,进一步摸清了黄河干流(陕西段)主要野生动植物及大型真菌底数。

实施了包括秦岭在内的四个生物多样性保护优先区域外来入侵物种普查,为生物多样性保护优先区域外来入侵物种防控提供了数据支撑。

林业部门开展林草种质资源普查、野生动植物综合监测、长江流域野生植物资源调查、迁徙鸟类和冬季水鸟调查等专项调查工作,多个物种在调查中被首次发现。

执法监督 保障生态安全

在陕西红碱淖国家级自然保护区,4700余巢遗鸥正于修复后的湖心岛上繁育幼雏。

这一濒危物种的种群复苏,正是陕西强化生态执法监督、推进系统性保护的生动缩影。

自2014年保护区建立以来,针对湖心岛萎缩、遗鸥繁殖巢数锐减问题,相关部门实施湖心岛生境修复工程,通过分割半岛、整治地表、清理植被等措施,使修复后的岛屿在第三年迎回800余巢遗鸥稳定繁殖。

2022年监测数据显示,遗鸥繁殖巢数已恢复至4700巢,幼鸟成活率达80%以上。

“通过执法+修复双轮驱动,红碱淖湿地生态功能持续提升,除遗鸥外,每年吸引数万只迁徙水鸟在此停歇,生物多样性保护成效为全球同类半荒漠湖泊治理提供了范本。”保护区管理局负责人表示。

在执法监管层面,生态环境、林业、公安、水利等多部门联动打出“组合拳”。

持续开展“绿盾”“清风”“网盾”“查隐患、破火案”“清网清套清夹”“昆仑”“平安长江”“亮剑护河”等专项行动,在全省范围内严厉打击各类破坏生物多样性的违法犯罪活动。

严格落实长江十年禁渔,开展“中国渔政亮剑”系列专项执法行动,推进河湖库清四乱常态化规范化,开展长江流域河道采砂专项整治行动等。

将自然保护地、生态保护红线、秦岭区域等作为重点,每两个月开展一次遥感监测,对疑似生态破坏问题线索逐一进行核查,将重点问题整改情况纳入全省污染防治攻坚战考核,将重大生态破坏问题纳入省级生态环境保护督察,不断传导生态保护监管压力。

聚焦秦岭区域 强化协同合作

秦岭石蝴蝶作为国家二级重点保护野生植物,是秦岭地区特有濒危物种,野外种群曾仅存于陕西汉中某处,一度不足200株。

近年来,通过“政府主导+科研支撑”的双轨模式,当地在原生境修复、人工扩繁等领域取得突破性进展——攻克叶片扦插与大田驯化技术难关,建成超万株人工培植种群,野外种群数量增至3000余株。这一成果不仅获得“陕西林业科技成果一等奖”,更开创了极小种群植物系统性保护的典范。

巍巍秦岭,万物共生。

陕西省汉中市佛坪县属于秦岭生物多样性保护优先区,面积1279平方公里,全县生态保护红线面积8.3万公顷,占国土总面积65.75%。

这里是世界上首只棕色大熊猫发现地,也是大熊猫理想的栖息地。

为保护生物多样性,佛坪县13家单位联合印发《关于建立秦岭生物多样性保护协作配合机制的意见》,全面构筑秦岭生物多样性保护立体防线,熊猫栖息环境不断改善。

秦岭地区六省一市(河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省、甘肃省、青海省)生态环境部门建立秦岭地区生态保护协同合作机制,签署了《加强秦岭地区跨区域生态保护协同合作备忘录》,成立了秦岭生态保护协同合作机制专家委员会,推动秦岭生态保护一体化保护、系统化支撑、机制化运行。

各部门开展多元化协同合作,共同守护秦岭生态安全。省高级人民法院建立跨区域司法合作机制,陕川甘三地13家中院签署《环大熊猫国家公园司法协同保护协议》,与省林业局探索建立“林长+院长”工作机制,实现森林资源领域行刑、刑民无缝衔接,与相关单位签署《打击破坏秦岭生态环境违法犯罪行刑衔接工作办法》《关于建立绿色联动机制 强化秦岭北麓生态环境保护的合作协议》《秦岭生态环境保护司法联动框架协议》等。

经过多年努力,佛坪县生物多样性保护成效显著。大熊猫种群数量由20世纪80年代的10余只,增加到现在的130余只,其数量占秦岭大熊猫总量的1/3,栖息地面积扩大了近1倍,佛坪被保护生物学家称为“秦岭大熊猫繁衍生息的希望所在”,被誉为“生物基因宝库”。

主题宣传 推动公众参与

秦岭深处,一场全民守护生态的生动实践正在展开。

佛坪县推出生态研学、自然体验项目,打造“大熊猫国家公园特色小镇”,推动保护与社区发展深度融合,使公众从“旁观者”转变为“参与者”。

与此同时,通过科普宣传、生态经济转化等多元路径,让“大熊猫保护”成为全民共识,生动诠释“人与自然和谐共生”的深层内涵。

濒危植物保护更是一场“接地气”的全民行动。

2023年在最初发现陕西羽叶报春的地方,科研人员将迁地保护并繁育成功的50盆陕西羽叶报春引种回归,栽种在附近村民的房前屋后,发动当地村民共同参与到濒危植物保护工作中,以“庭院绿意”激发基层保护热情。

校园中通过科普进校园和科学探究课程的形式开展野生植物保护宣传的讲座、展览,联合学校开展陕西羽叶报春等珍稀濒危植物的校园抢救养护,让生态意识扎根心田。

每年结合“5·22国际生物多样性日”“六五环境日”等环保纪念日,利用主流媒体及各类新媒体平台,广泛开展生物多样性保护宣传活动。

连续多年举办生物多样性主题宣传教育科普展进机关进社区进学校、“陕西省中小学生自然笔记大赛”等活动,普及生物多样性保护知识,有效扩大宣传覆盖面和知晓率。

西安植物园采用花期调控、水培盆栽等技术突破瓶颈,与企业联合开发园林应用产品,推动科研成果“飞入寻常百姓家”。

近三年,陕西省6项保护案例入选国家实践成果,分别是陕西朱鹮、秦岭石蝴蝶珍稀濒危物种保护、陕西红碱淖湿地湖心岛生境修复与遗鸥种群保护、濒危特有植物——陕西羽叶报春保护与可持续利用、陕西留坝生物多样性保护与经济高质量发展、陕西佛坪县秦岭大熊猫保护和陕西秦岭川金丝猴科学监测与保护。

其中朱鹮、川金丝猴、遗鸥等故事通过央视传遍全国,彰显公众参与有效保护的叠加效应。

“下一步,我们将认真落实《陕西省进一步加强生物多样性保护的实施意见》《陕西省生物多样性保护战略与行动计划(2024—2030年)》,进一步完善我省生物多样性保护工作协调机制,强化生态保护监管,组织实施‘绿盾’重要生态空间强化监督,开展陕西省第五次生态状况变化调查评估,推动实施生物多样性保护重大工程,持续开展‘国际生物多样性日’宣传教育活动,全面提升生物多样性保护工作水平,聚力和谐共生。”陕西省生态环境厅自然生态保护处负责人表示。

(陕西省生态环境厅供稿/图)

来源:陕西日报

相关热词搜索: