一座山与一座城的飞鸟奇缘

来源:西安晚报 时间:2025-08-11 07:30:43 编辑:张佳萌 版权声明

孩子们了解鸟类保护知识 记者王健 实习生付子涵 摄

当清晨的第一缕阳光穿透秦岭北麓的薄雾,白鹭掠过沣河湿地的水面,溅起的露珠折射出七彩光芒;与此同时,西安明城墙的垛口间,家燕正抖落羽毛上的晨露,准备开始新一天的觅食。这幅跨越山林与都市的飞鸟画卷,是秦岭与长安千年羁绊的生动注脚。从太白山巅的金雕到钟楼盘旋的普通雨燕,561种野生鸟类的翅膀,正编织出人与自然和谐共生的生态经纬。

河流中嬉戏的白鹭和白骨顶鸡 记者王健 实习生付子涵 摄

这座山

是鸟类向往的天堂

秦岭的晨雾还未散尽之时,几声清脆的“啾啾”声已刺破寂静。观鸟爱好者老吴举着望远镜,屏气凝神,层层密密的枝叶间,一道耀眼的红金色身影穿过——那是红腹锦鸡正拖曳着华丽如折扇的尾羽忙着开启一天的生计。夏日的秦岭,对这群“山中凤凰”来说,既是食物丰饶的盛宴,也是充满生机的觅食战场。

在秦岭,这样与鸟儿“不期而遇”的惊喜,几乎每天都在上演。这座横亘中国腹地的巨大山脉,为何能成为鸟类的“天堂”?

据最新观测数据显示,截至2025年6月,陕西已记录到野生鸟类561种,占全国鸟类总数的39%——相当于每三种中国鸟,就有一种能在陕西秦岭地区找到踪迹。这里既有适应高海拔的“高山隐士”血雉,在太白山海拔3000米以上活动的它们,脚踩积雪觅食,身体多部位呈现出的红颜色,因此而得名“雪山红宝石”;也有偏爱暖湿河谷的朱鹮,曾因栖息地破坏濒临灭绝,如今在洋县的稻田里,常能看到它们带着雏鸟涉水捉泥鳅的身影。

更神奇的是,秦岭山脉地势高耸,海拔一般在2000米以上,最高峰太白山更是高达3771.2米,这种地形使得秦岭在气候上具有明显的垂直分带性,从山脚到山顶,这种因海拔差异形成的“立体家园”,让不同习性的鸟儿都能找到归宿。

春天,太白杜鹃绽放时,蓝喉太阳鸟会把细长的喙伸进花蕊,像喝奶茶的小朋友;夏天,黄喉鹀轻轻松松就能捡拾到植物的种子和野果;秋天,山茱萸的红果铺成“地毯”,红嘴蓝鹊闻讯飞来,吃得嘴角沾着果肉;就连冬天,未被冰封泥土里的小虫子也能让鸟儿们填饱肚子。

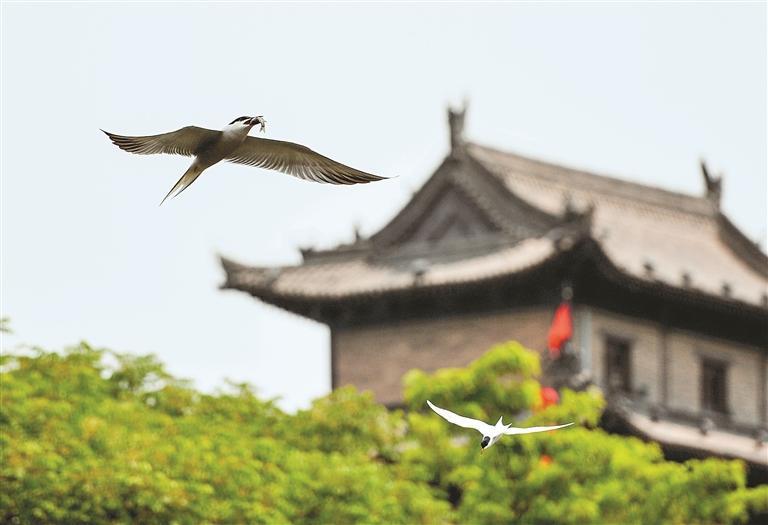

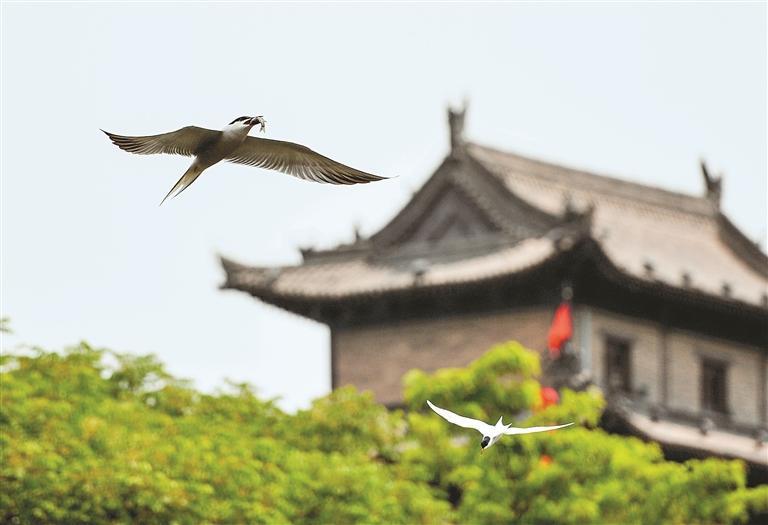

护城河里觅食的燕鸥从城墙旁飞过 资料图片

这座城

遇见候鸟的“归去来兮”

候鸟迁徙,是一场与时间的赛跑,也是鸟儿与城市的约定。翻开中国候鸟迁徙地图,西安正处在东亚-澳大利西亚迁徙路线的“咽喉位置”。“北有渭河流域的湿地滩涂,南有秦岭山脉的森林屏障,这种‘山水相拥’的格局,为候鸟提供了完美的中途补给点和迁徙地。截至2025年5月,西安市统计有野生鸟类21目76科467种,占陕西省鸟类总数的83%。其中留鸟+迷鸟170种,迁徙鸟类达到297种。也就是说,西安野生鸟类的64%都是迁徙鸟类,从数据上也佐证了西安处于鸟类迁徙路线的重要地位。”西安市野生鸟类保护协会副会长张小勇说。

每年3月,北迁的候鸟们从南方飞来,首先会被渭河湿地的“盛宴”吸引。浅滩处,涉禽们低着头用细长的喙在泥中不停啄食无脊椎动物;浅水区,雁鸭们伸长脖颈捕食水草,翅膀划过水面时,带起的水珠在阳光下像碎钻般闪烁。“这些鸟儿需要在这里补充足够的能量,才能挑战长途的迁徙路程,或飞往西伯利亚或青藏高原的繁殖地。”张小勇说。

从9月开始,南迁的候鸟则会选择秦岭北麓的林地作为“休整站”,这里早已为候鸟准备了“自助餐”,农民们遗落在田里的玉米、高粱,也成了雀形目鸟儿的“加餐”。鸟中有经验的“老饕”知道,在这里停留半个月,就能攒足飞越秦岭的力气。

在西安,候鸟的“补给站”早已不局限于野外的自然保护区、湿地等。城市里的兴庆湖,成了斑头雁的“临时泳池”,湖边的水生植物为它们提供了充足的能量;丰庆公园,成为西安的“新增鸟种”的发现地,从2024年起这里连续发现了棕腹鹰鹃等三种旅鸟;樊川公园中,15只凤头蜂鹰构成的“鹰柱”盘旋而过,今年5月被发现的这一幕,也是西安主城区内大规模猛禽“过境”场景的首次记录;就连曲江池遗址公园的浅滩、护城河也成了鸳鸯的“狩猎场”,它们在荷叶间穿梭,捕食水里的小鱼,与岸边赏景的市民隔岸相望。

夕阳西下,渭河滩涂被染成金红色,一群白琵鹭正列队起飞,翅膀在暮色中划出优美的弧线。它们的下一站或许是长江流域,或许是更南的湿地,但西安这座城,早已成为它们迁徙记忆里温暖的注脚——这里有吃不完的食物,有安全的栖息所,更有一群默默守护的人类。当候鸟的翅膀再次掠过古城的天空,这场跨越千里的相遇,便成了自然与城市最动人的对话。

共守护

从秦岭到长安的爱鸟护鸟行动

从秦岭深处到西安城区,一场全民参与的护鸟行动正在展开。

周末在西安浐灞国家湿地公园里,记者遇到了“护鸟小分队”的志愿者们。他们正踮着脚往树上挂鸟笼,竹制的鸟笼刷着清漆,笼门敞开着,笼壁上还贴着鲜艳的贴纸和卡通画。“这是我们做的‘小鸟的家’,让鸟儿歇歇脚!”4岁的张盈盈举着和姐姐一起制作的鸟笼介绍道。

“老师说小鸟冬天会饿,我们就把家里的小米装进去了。”孩子们七嘴八舌地分享着想法:有的在笼底垫了软干草,“这样小鸟站着不冷”;有的在笼门系了红丝带,“这是给小鸟挂的欢迎旗”;还有的孩子特意选了带小窗户的鸟笼,“让小鸟能看到外面的风景”。

家长们站在一旁,看着孩子们挂鸟笼的认真模样,眼里满是欣慰。“孩子们觉得鸟笼是‘安全的房子’,就像他们喜欢自己的小房间一样。”参与活动的家长肖先生说,制作鸟笼时,孩子们特意留了大大的笼门,生怕小鸟进来了出不去。在孩子们的世界里,这不是禁锢鸟儿的工具,而是装满关怀的“爱心驿站”,用最朴素的方式表达着对自然的亲近。

“以前护鸟是专家的事,现在是全城人的事。”西安市野生鸟类保护志愿者小张对此深有感触。他向记者讲述了一个温暖的故事:长安区的果农王大叔,为了保护果园里的食虫鸟类,主动减少了农药使用。“刚开始果子被虫咬了不少,家里人都反对。”王大叔笑着说,“但后来发现,山雀帮我们吃掉了大部分害虫,现在的果子虽然样子不太好看,但更甜了,还卖出了好价钱。”

在西安的校园里,爱鸟教育也在悄然进行。西安市野生动植物保护管理站、西安市湿地保护管理中心、西安市野生鸟类保护协会等都常被邀请至学校,开展科普教育活动。不掏鸟窝、不追逐鸟儿、不随便投喂、不破坏鸟儿的栖息地……成了孩子们人人知晓的“爱鸟公约”。

从秦岭山中的朱鹮起舞,到长安街头的麻雀欢歌,飞鸟的翅膀正丈量着传统与现代的和谐距离。在这场跨越山林与都市的奇缘中,人类与鸟类共同书写着一个古老而崭新的故事——关于尊重,关于守护,关于人与自然的永恒羁绊。首席记者 龚伟芳

来源:西安晚报

相关热词搜索: