十年磨一戏 豫剧《秦豫情》唤起“逆境中奋进”的集体记忆

来源: 时间:2025-08-14 23:55:34 编辑:李旭刚 版权声明

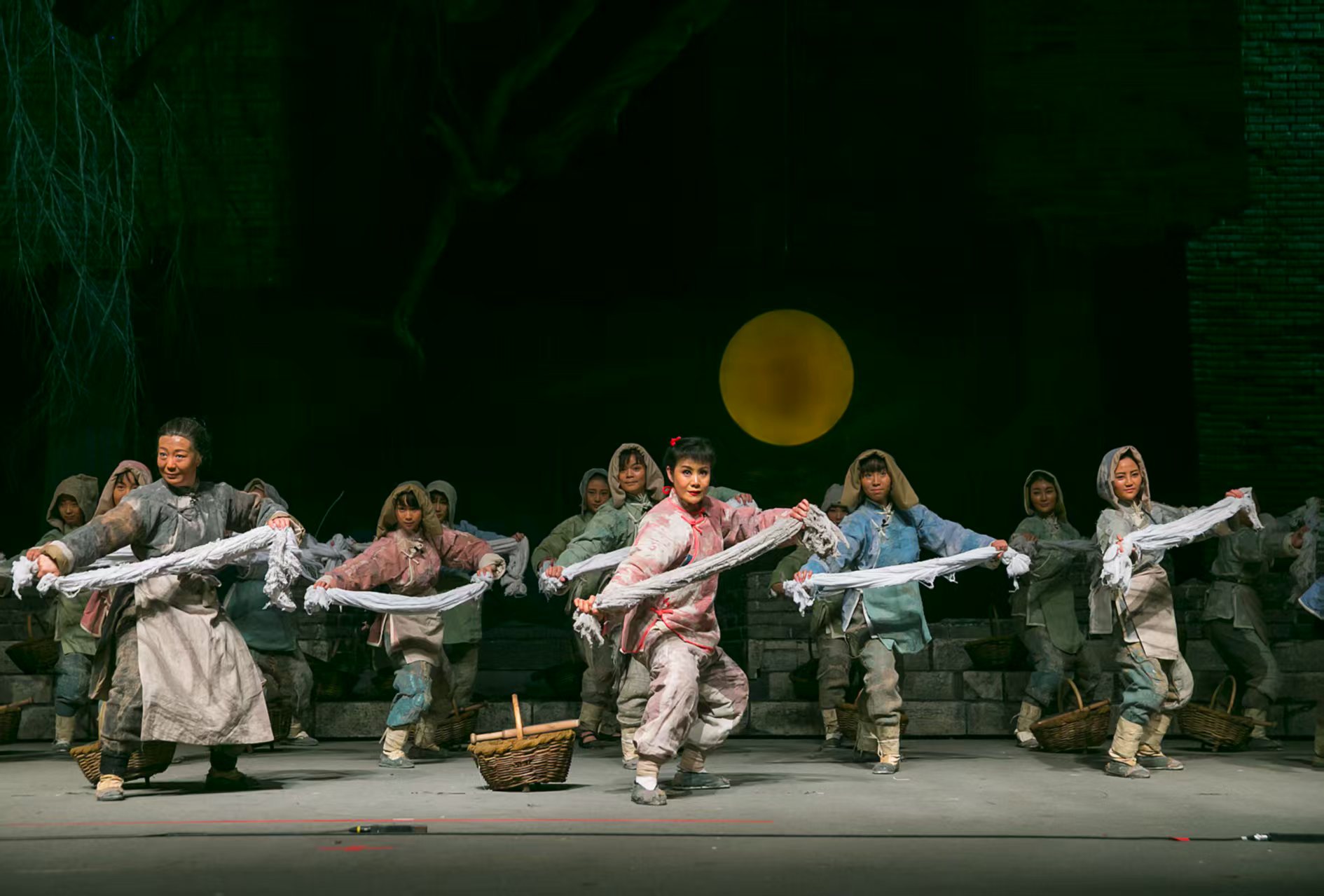

一根“河南担”挑起秦豫两地人民互相帮扶的深情。8月13日至14日,西安市豫剧团原创豫剧现代戏《秦豫情》在西安易俗大剧院上演。作为2025年西安市“戏曲进乡村(社区)”文化惠民演出的精彩剧目,吸引西安市民和戏曲爱好者纷纷走进剧场,共同回望那段艰难而不屈的奋斗历程,现场爆发出阵阵喝彩与掌声。

扎根文化根脉,讲述民族精神

《秦豫情》以1942年到1949年河南百万灾民逃荒入陕这一历史迁徙与生存奋斗为创作背景。围绕初来长安的河南灾民在异乡奋力拼搏、努力求生的坎坷经历,最终与陕西人民相互包容、相互扶持,融合在一起的悲欢命运为主线。

该剧聚焦小人物的命运起伏,展现他们在苦难中的坚韧与温情。剧中浓郁的方言对白、秦腔与豫剧的融合,不仅让观众感受到鲜明的地域特色,更唤起了中华民族“在逆境中奋进”的集体记忆。这种深刻的文化共鸣,使得该剧在不同年龄、不同地域的观众中都能引发强烈的情感共振。

该剧男主角王凯也是西安豫剧团的团长,他告诉记者,自己是土生土长的西安人,但身边有不少河南人,西安豫剧团也是因为西安有很多河南人,才发展得越来越好,“我演出的张大也是以一颗善良之心,包容着异乡人,给予他们无私帮助的西安人的代表。也是万千西安人的缩影,正是有着西安人的这份善良,才有了今天豫陕一家亲的局面。”

艺术精益求精,舞台历久弥新

一部戏能久演不衰,离不开不断的打磨提升。在舞美、音乐、剧本、舞蹈等方面不断优化,既保留了传统戏曲的韵味,又融入了现代舞台艺术,极大丰富了现场观众的视听感受。

该剧导演齐宁坦言,在执导之初,总导演李利宏就提出要求,这个戏一定不能做软,所以这个剧可以用“横、楞、拧、硬”四个字概括,但正是这种精神,支持着剧中人物,也支撑着整台剧的灵魂。

《秦豫情》的主演团队长期深耕角色,经过无数次的排练与演出,他们与角色之间建立起了一种微妙而深厚的联系,形成了“人戏合一”的舞台魅力。著名豫剧表演艺术家,“梅花奖”得主徐俊霞在剧中饰演女主角小勤,她在接受记者采访时表示:“剧本很接地气,秦腔和豫剧两种唱腔,也是两种语言的碰撞,赋予了所有角色表演的纵深度。所以这台剧既是历史题材,又是艺术品。剧中有夸张到变形的动作,也是一种残酷美,更是强烈的视觉冲击力。”

唤醒年代记忆,引发观众共鸣

《秦豫情》2016年首演,至今在全国各地演出200余场,三度获得国家艺术基金资助,三度晋京演出,荣获2017年第八届陕西省艺术节优秀剧目奖,2018年入选“全国优秀现实题材舞台艺术作品展演”等奖项。该剧将于今年8月27日参加第十一届黄河戏剧节,9月15日参加第十九届中国戏剧节展演。它不仅仅是一部生动的舞台作品,它更像是一部生动的历史教科书,记录着民族的奋斗历程,传递着时代的温暖与力量。

观众张燕明是“豫三代”,爷爷那辈正是当年逃荒过来的,但他如今已是地道的西安人了,他颇为激动,他说:“看了这台演出,了解了我们家来到西安的历史,我虽然听奶奶讲过,但这样直观的感受却是第一次。我现在和外地的同学一般说自己是西安人,我融入了这座城市,但我忘不了自己的祖籍是河南。”

《秦豫情》讲了一个苦难的故事,但却有着喜剧的底色。观众刘亚平已经追看该剧四五次,她说:“我非常喜欢这部剧,它反应了那个坚苦时期,河南人陕西人努力拼搏、相互帮扶的精神。河南姑娘挑着担子洗油纱、卖胡辣汤讨生活,并且和西安小伙发生了爱情,这是《秦豫情》剧中最好的结局。希望能有更多人看到这部剧,了解秦豫两省人在西安共融共生。”

观看这部剧的观众有不少年轻人。85后观众董先生说:“我家住在道北,邻居有很多河南人,通过《秦豫情》这部剧,我了解了当年的历史和对今天的影响。这种不畏苦难、勇往无前的精神对我们今天来说也是极大的精神力量。”

华商报大风新闻记者 路洁

来源:

相关热词搜索: