从“稀客”到“常客” 揭开西安鸟类户口簿不断增厚的秘密

来源:西安晚报 时间:2025-08-18 06:43:39 编辑:魏檀 版权声明

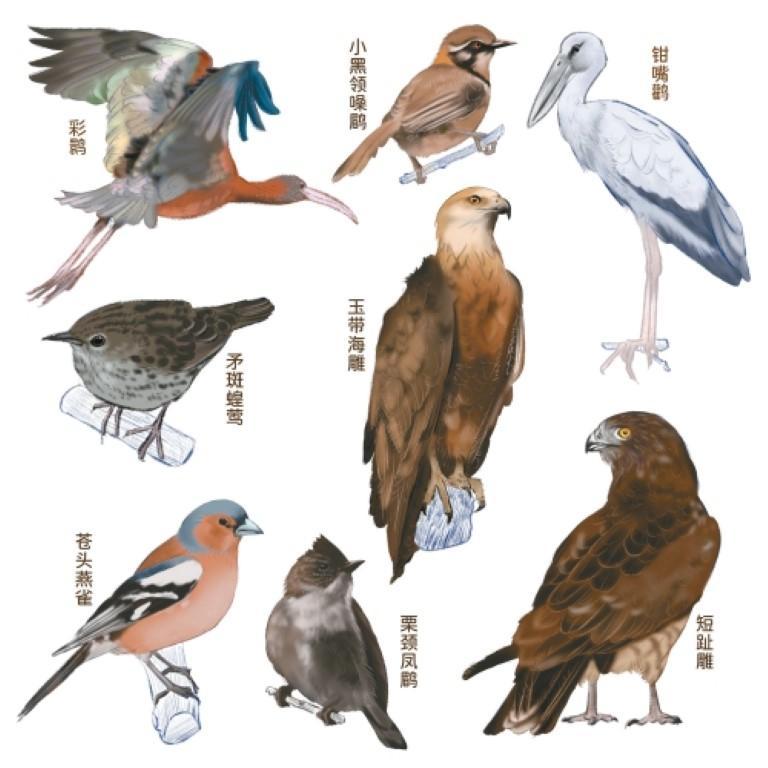

西安区域新发现野生鸟类 冯晓瑞/绘制

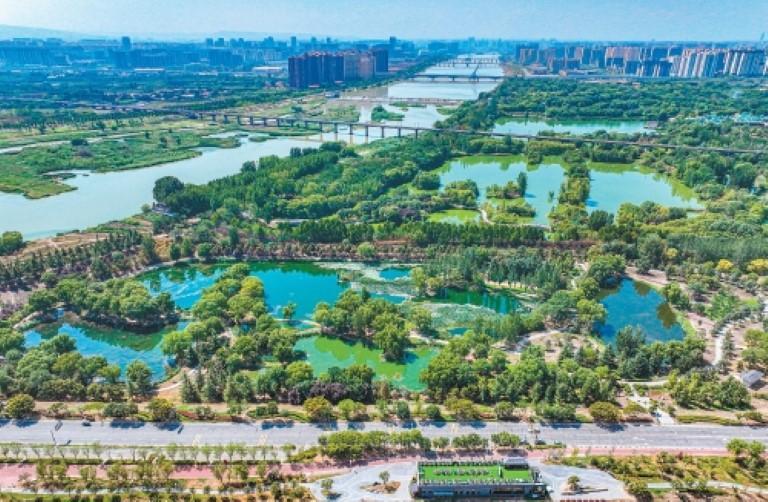

无人机视角下的北辰湖 记者王健 实习生付子涵 摄

当晨光漫过渭河滩涂的芦苇丛,一群白鹭振翅而起,翅尖划破水面的刹那,惊起千点碎金。这是西安清晨最寻常的景致,也藏着这座古城最动人的蜕变——截至目前,西安“鸟类户口簿”已登记野生鸟类467种,较2019年西安市第一次野生动物资源调查数据显示的415种,新增了52种。

那些曾经仅在科普书籍上留下剪影的珍稀鸟类,如今在西安揭开了神秘面纱,甚至从“过客”变成了“常住居民”,它们用翅膀写下对这座城市生态环境最高赞誉的同时,亦在长安的水泽间续写新的传奇。

鸟中“稀客”不请自来

成为检测西安水质环境最佳“试纸”

去年秋季,在西安泾渭湿地省级自然保护区内,西安市野生鸟类保护协会的监测镜头里出现了一位“稀客”:一只钳嘴鹳正低头觅食,这只鸟体长近一米,体羽洁白,飞羽漆黑,最引人注目的是那根呈弧形弯曲的喙,仿佛一把精巧的钳子。

钳嘴鹳这种原产于东南亚,以往仅在我国云南、西藏有零星记录的鸟类,来西安算得上是“跨区串门”。在持续的监测中,监测人员发现它在湿地找到了螺类、贝类这些稳定的食物来源,经秋越冬,还与白鹭、苍鹭和谐共处,一直停留到今年开春后。

鸟类的选择从不会说谎。

“青荷盖绿水,芙蓉披红鲜。下有并根藕,上有并头莲。”在西安世博园的荷花池中,这首古诗描绘的景象有了灵动注脚——两只水雉正轻盈地踩在荷叶上,朱红色的脚爪分散着体重,仿佛足踏绿萍的仙子。

鸟友老吴一边用镜头定格着水雉与西安的缘分,一边说道,水雉对栖息地的挑剔,在鸟类中是出了名的。它们需要大片完整的水生植被,水质必须清澈见底,且要远离人为干扰。这样的“生态洁癖”,恰恰成了西安湿地水质环境的最佳“试纸”。

在西安,这样的“稀客”名单,一直不断被拉长。

曾一度被认为在我国野外绝迹的彩鹮,2009年重新出现在公众视野后,2024年春天也在西安首次“闪亮露脸”。彩鹮体羽呈青铜色,在阳光下泛着紫、绿、蓝等金属光泽,飞翔时翼下的红色羽毛格外夺目,宛如流动的宝石。

陕西罕见、常栖息于高原湖泊的国家一级保护鸟类玉带海雕,是一种被称为“高原贵客”的大型猛禽,因尾羽中部一条醒目的白色横带斑而得名,2024年秋天在渭河西安段展翅飞过。

当然,在西安除了有不请自来的稀罕“羽衣客”,也有年年都来赴约的“熟客”,泾渭湿地、渭河西安段、灞河、黑河中,白琵鹭、黑鹳、中华秋沙鸭等国家重点保护鸟类已成“常客”。

从“248”跨越到“467”

“硬核数据”背后有“硬核操作”

陕西作为中国南北地理的分界线,西安的地理位置有临近候鸟迁徙路线的优势,因此也增加了鸟类多样性。每年,数以万计的候鸟选择在西安驻足、休憩、繁殖。秦岭北麓的森林上空是猛禽乐园,渭河湿地是水鸟天堂,城市公园的乔木林则成了鸣禽家园。

回顾历史,西安市野生动物资源的记录始于上世纪八十年代的《西安地理志》,那时记录的鸟类种类为248种。

2016年至2019年期间,西安市野生动植物保护管理站开展了名为“西安市第一次野生动物资源调查”的工作。此次调查结果令人瞩目:截至2019年,西安市的鸟类种类已增至415种,隶属于21目71科。

进入2023年,西安市野生鸟类保护协会汇总的最新调查,再次更新了数据,西安的野生鸟类种数已达到21目75科,456种。

截至2025年5月,西安又新发现了11种新鸟种,也使得西安的野生鸟类种类总数攀升至21目76科,共467种。其中,国家一级重点保护鸟类17种,国家二级重点保护鸟类77种,陕西省省级保护鸟类17种。

驱车行驶在河堤路,来到幸福河边,一群白鹭聚集在这里嬉戏;到了冬天,河水依旧能保持温暖,雁鸭们就来这里欢聚。

对面的北辰湖,好似藏在高大树木间的水中秘境,正因为如此,被列为全球极度濒危鸟类的青头潜鸭,也悄悄来此“度假”。

在灞渭桥上驻足,接连的浅滩上长满了芦苇等水生植物,如同绿珠散落水中,很难想象这里十多年前泥沙淤积、水量锐减、生态恶化的模样。如今这里的浅滩恰好成了涉禽的觅食场,形状各异、大小有别的一座座“岛屿”成了鸟类隐蔽的繁殖地。

从最初记录里的“248”跨越到最近更新的“467”,这份成绩单里“硬核数据”背后,少不了城市生态治理的“硬核操作”。

西安市湿地保护管理中心主任贾斌告诉记者,去年,西安市湿地保护管理中心实施了《陕西西安泾渭湿地省级自然保护区生物多样性监测保护项目》,利用红外相机对西安市浐灞国家湿地公园进行专项调查,监测动物种类、数量和分布特征;对西安泾渭湿地省级自然保护区内基础设施设备进行维护,提升湿地环境质量;对西安泾渭湿地省级自然保护区进行专项核查,收集、汇总巡护数据,制作图件、图册;配合完成全市陆生野生动物疫情疫病监测防控工作督导检查工作;在“世界湿地日”“爱鸟周”“西安湿地日”等节点开展科普进校园活动,向千余名学生普及湿地知识。

随着西安市对湿地保护力度的持续加大,湿地生态系统愈发稳固,生物多样性日益丰富。记者从西安市湿地保护管理中心获悉,目前,西安市湿地总面积达20573.93公顷,构建起完善的重点湿地保护体系,包括5个自然保护地、7个省级重要湿地。这些湿地不仅是“城市绿肺”,更孕育了丰富的珍稀动植物资源。水清岸绿、鸟翔鱼跃,守护了城市生态本底,也为市民留住了诗意栖居的自然之美。

人文分“加满”

这里谱写着人鸟协奏曲

不得不说,“鸟类户口簿”上的每一个新名字,都是自然对我们的馈赠。在西安“鸟类户口簿”不断增厚的过程中,最珍贵的不是新增了多少种鸟,而是市民对鸟类的态度变化。

每个周末,鸟类保护志愿者都会带着望远镜来到湿地,他们有个特别的任务——给观鸟者当“生态导游”。“看那只大白鹭,它正在浅水区用嘴捉小鱼吃饭呢。”志愿者小刘轻声讲解,生怕惊扰了浅滩上的鸟儿,“我们既要让大家欣赏自然之美,也要教会大家保持距离。”

摄影爱好者们也成了鸟类保护的“编外哨兵”。资深鸟友“上华”的相机里,不仅有鸟类的美图,还有一份特殊的“监测日志”,哪里的湿地有垃圾自己就会上手清理,发现受伤的鸟类会联系野生动物救助站……“这种发自内心的关爱行动,比任何口号都更有力量。”她说。

此外,生态教育也在西安遍地开花。中小学校园里的“观鸟比赛”成了热门活动,孩子们用画笔记录窗外的鸟影,在自然笔记里写下与鸟类的约定。

当橙红色的落日余晖逐渐沉入地平线,西安奥体中心的上空,一群白鹭掠过体育场的穹顶;不远处的灞河水面上,雁鸭们从远方归来,翅膀拍击空气的声音如潮水涌动,它们在水面盘旋、降落,水面泛起层层涟漪,这是属于西安的独特黄昏景致,古老与新生相互交融。

或许千年前,杜甫在长安写下“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”时,早已预见了这样的画面。如今的西安信守城市对自然最温柔的承诺——让每一片羽毛,都能在蓝天下自由飞翔,越来越多的鸟儿循着召唤而来,它们的身影已被载入西安的生态史诗,与西安一起书写人与鸟共享同一片天空、土地的动人故事。 首席记者 龚伟芳

来源:西安晚报

相关热词搜索: