盛世中国 如你所愿·抗战文物的无声讲述|西安事变:中华民族命运转折的一个枢纽和关键

来源:华商网-华商报 时间:2025-08-20 15:55:38 编辑:方正 版权声明

在近现代中国历史上,1936年12月12日发生的“西安事变”是一个非常关键的转折点。西安事变的和平解决,不仅迫使国民党放弃了“攘外必先安内”的错误方针,结束了长达十年的国共内战,为国共第二次合作、携手进行全国抗战创造了条件,成为中国由国内战争走向全国抗日战争的转折点,也成为中华民族命运转折的一个枢纽和关键。

近日入选“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题陈列展览”特别推介名单的西安事变纪念馆“历史的转折——西安事变史实陈列”用大量历史照片和文物,全面真实地反映了这一历史事件的全过程。8月12日,华商报大风新闻记者对该展览进行了实地探访。

一段历史:

西安事变及其和平解决是中国由长期内战走向全民抗战的转折点

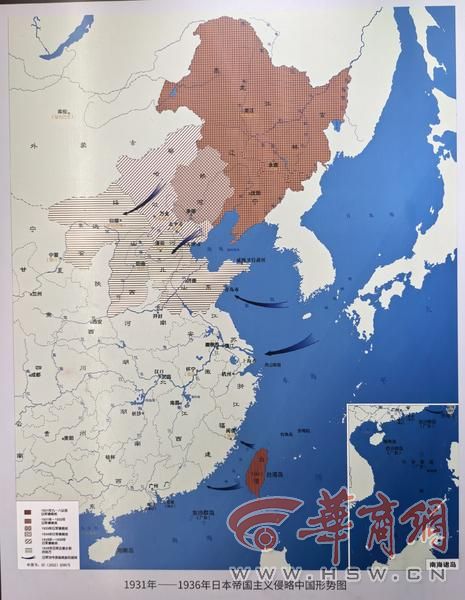

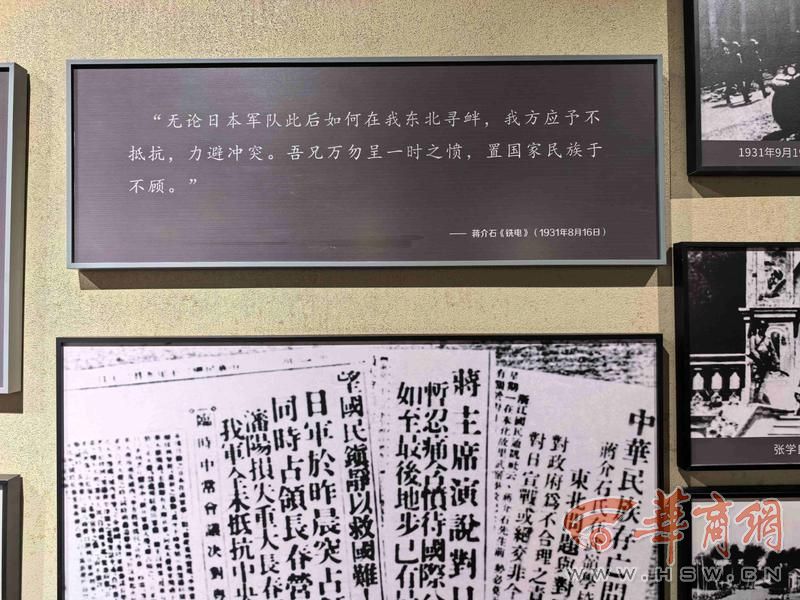

1931年,日本军国主义悍然发动九一八事变,侵占我国东北三省,随后又加紧进攻华北,妄图霸占整个中国。以蒋介石为首的国民党政府,置民族危亡于不顾,坚持“攘外必先安内”的错误政策,对外一再妥协退让,对内与人民为敌,继续进行反共反人民的内战。

在中华民族面临亡国灭种威胁的危难关头,中国共产党“率先高举武装抗日旗帜,广泛开展抗日救亡运动”。在中国共产党抗日民族统一战线政策的影响和全国人民抗日救亡运动的感召下,张学良、杨虎城两位将军痛感“国权凌夷,疆土日蹙”,于1936年12月12日毅然发动“兵谏”,要求蒋介石停止内战,联共抗日,史称“西安事变”。

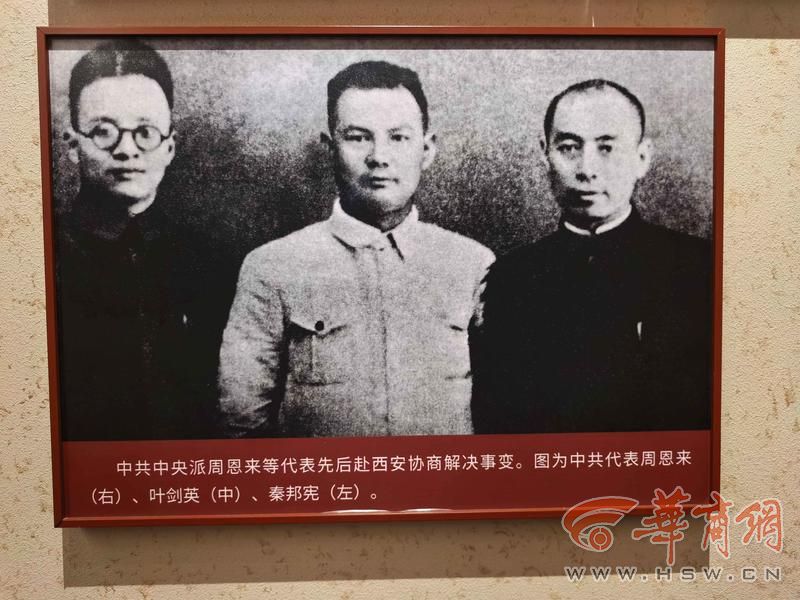

西安事变发生后,中国共产党提出了正确的方针政策,使西安事变得以和平解决,促成了抗日民族统一战线的建立。

西安事变及其和平解决,结束了十年内战,促成了第二次国共合作,成为中国由长期内战走向全民抗战的转折点,成为时局转换的枢纽。此后,在中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线旗帜下,中华民族走上了团结抗战的道路,并最终取得了中国人民抗日战争的伟大胜利。

张学良、杨虎城两位将军因他们崇高的爱国义举被誉为中华民族的“千古功臣”,永载史册。

1936年12月27日,毛泽东在中央政治局扩大会议上的讲话中评价说:“西安事变给国民党以大的刺激,成为它转变的关键,逼着它结束十年的错误政策……西安事变促进了国共合作,是划时代的转变,是新阶段的开始。”

1956年11月16日,周恩来在纪念西安事变20周年座谈会上的讲话中说:“西安事变反映了人民抗日的意志。当时有两种可能,一是放蒋,一是杀蒋,我们是不主张杀蒋的。至今张、杨二人,一位牺牲了,一位囚在台湾。他们是千古功臣。张汉聊二十年来始终如一,西安事变时的心情至今未变。正因为如此,我们更加怀念他,尊敬他。”

一个展览:

旧址内全面真实反映“西安事变”历史事件全过程

1982年2月,西安事变旧址群被国务院公布为第二批全国重点文物保护单位,包括张学良公馆、杨虎城止园别墅、新城黄楼、西京招待所、高桂滋公馆、西安事变指挥部、五间厅(兵谏亭)旧址。

1984年7月7日,西安事变旧址管理处正式成立,1986年12月纪念西安事变50周年之际对外开放。1992年9月16日,更名为西安事变纪念馆。

如今的西安事变纪念馆位于西安市建国路69号,是在西安事变重要旧址张学良将军公馆、杨虎城将军止园别墅的基础上建立的专题性纪念馆。纪念馆占地9141平方米,展览面积6598平方米,馆藏文物近300余件(组),其中一级文物25件组。

西安事变纪念馆业务研究部部长时婷介绍,“历史的转折——西安事变史实陈列”是西安事变纪念馆基本陈列,全面真实地反映了西安事变这一在中国近现代历史上具有转折意义的历史事件的全过程。

展陈内容共分为六个单元:第一单元“民族危机 救亡兴起”,展现西安事变的历史大背景;第二单元“统一战线 三位一体”,展现中国共产党抗日民族统一战线策略的形成和张学良、杨虎城抗日思想的转变;第三单元“发动兵谏 逼蒋抗日”,展现张学良、杨虎城发动西安事变的经过;第四单元“和平解决 扭转时局”,展现西安事变和平解决的曲折不易;第五单元“国共合作 共赴国难”,展现国共两党在民族危亡的历史时刻摒弃前嫌、共赴国难的民族大义;第六单元“永远的纪念”,展现人民群众对张、杨两位将军以及广大参与者的敬仰与怀念。

展览自2020年起在陕西省文物局、西安市文物局支持下进行了改造提升,2022年12月12日西安事变86周年之际正式面向公众开放。与改造提升前相比,不仅主体内容进行了扩充,增加了两个单元,把整个展览的叙事时间线进行了延伸;还采取了一些巧妙的形式,让观众可以在有限空间内感受到展览的深邃性。

比如,整个展览增加了多媒体互动和一些场景:一是“一二九”学生运动采用大幅挂毯形式以及半立体式人物高浮雕来反映当时的场景;二是用硅胶像展示了周恩来和张学良在延安肤施会谈后清晨分别时的场景;三是在兵谏部分做了一个3D打印场景,配合视频和多媒体资料全景再现了当时临潼扣蒋的紧张激烈画面。

虽然在有限空间内展出的文物及相关复制品只有67件组,为了让游客能更多地了解整个纪念馆的文物收藏情况,展览把馆藏重要文物进行了3D扫描和数字化处理,用智慧画屏做了生动展示。所以参观过程中不仅能看到实物展示,还可以看到多媒体3D成像的立体文物展示。

尾厅出来后,院内还设置了多媒体互动的数字魔方,不管是青少年还是小朋友,都可以通过这些数字魔方里的内容以及二维码资料的获取,来了解和展览相关的更多历史内容及延伸信息。

时婷介绍,展览重新开放近三年来,游客反响非常好,截止到目前已累计接待观众达198万人次。去年这个展览获得了陕西省第二届(2021-2023年度)博物馆优秀展览评选的“最受观众欢迎奖”、2024年度西安市优秀展览。今年又入选了中共中央宣传部、中央网信办、国家文物局的“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题陈列展览”特别推介名单。

一块怀表:

它的指针关乎东北军将领的性命,关乎西安事变的成败

讲解员张文洁介绍,在西安事变纪念馆展厅,有一块怀表被定为国家一级文物。为何它如此重要?

这块怀表是1986年在张学良将军的副官高鹏云家征集而来的。它保存完好,是钢制的,表链是银色的,表盘为玻璃质地,直径4厘米,外圈镶嵌有60颗小钻石,表盘上方镶嵌着张学良将军的半身头像,中心部分靠近指针的中轴处有三行外文字母,字母下方还有一个小指南针,是一块精致的瑞士怀表。

尘封了近60年的怀表再次面世,将时间带回到了上世纪二三十年代那段动荡不安的历史。

1928年6月4日,奉系首领张作霖在皇姑屯被炸身亡,张作霖之子张学良临危受命、平定内乱。1928年12月,张学良宣布东北易帜,将奉军改为东北边防军,归属南京国民政府,张学良任国民政府委员兼东北边防长官。1930年蒋冯阎爆发中原大战,9月18日张学良发出“巧电”明确表示支持南京国民政府出兵华北,武装调停中原大战。因助蒋有功,张学良被蒋介石委以中华民国陆海空军副司令之职,10月9日在沈阳举行了隆重就职仪式。此前,他特地在瑞士定制了这款怀表,赠送给与他同甘共苦、同舟共济的东北军将领们,以作为纪念。

1935年,被迫进行围剿红军的张学良深感剿共是没有出路的,联共抗日才是唯一的选择。从劝谏、苦谏再到哭谏均无效果的情况下,张学良将军与杨虎城将军不谋而合,决定发动兵谏,逼蒋抗日。

1936年12月11日深夜,张公馆内灯火通明,气氛异常紧张。聚集在西二楼会客厅内的东北军将领们个个精神抖擞,全副武装。他们拿出将军赠予的怀表,将指针校准在同一时刻。

这些怀表的指针关乎东北军将领的性命,更关乎民族存亡的时刻,差一分一秒,后果不堪设想。

当怀表的指针指向12月12日凌晨5时许,震惊中外的西安事变爆发,兵谏最终成功了!从此,“12·12”不仅成为时间的定格,也改写了中国近代史,它是中国历史上的重大转折,它有力推动了国共第二次合作,它促成抗日民族统一战线的形成。

△张学良用过的指挥刀、公文包、剪刀和穿过的皮靴

△杨虎城穿过的军服、皮靴和用过的指挥刀和佩带

如今,这块怀表不仅是历史的记忆,也见证着张学良将军为了民族大义置个人安危于不顾的英雄气概和为了国家利益赴汤蹈火的浩然正气。

一张报纸:

《西北文化日报》及时报道西安事变,总编辑宋绮云和妻儿为革命奉献生命

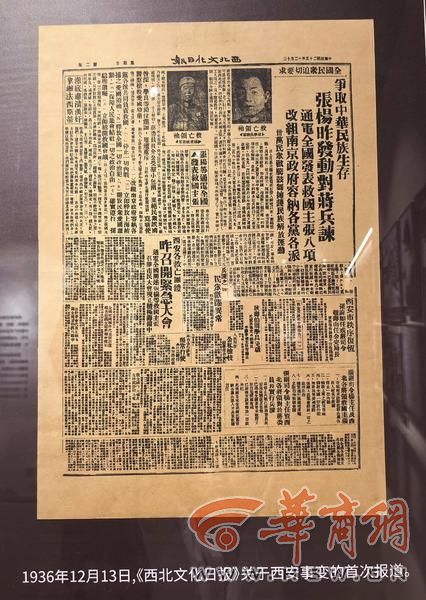

讲解员李昱颉介绍,在西安事变纪念馆展厅可以看到一张《西北文化日报》,它发行于1936年12月13日,正是西安事变爆发的第二天。岁月的洗礼已经让这张报纸变得泛黄褶皱,但头条“张杨昨发动对蒋兵谏”的大标题依然如刀刻般醒目。

在西安事变爆发后,尽管《西京民报》(由东北军管辖的一家报纸)、《解放日报》(1936年12月13日张学良、杨虎城改组国民党《西京日报》为《解放日报》)也做了报道,但大多数国民党官方报刊都不敢正面客观公正报道此事,只有《西北文化日报》在西安事变爆发的第二天连发了两篇号外。当时犹如一道惊雷,炸响了古城西安。

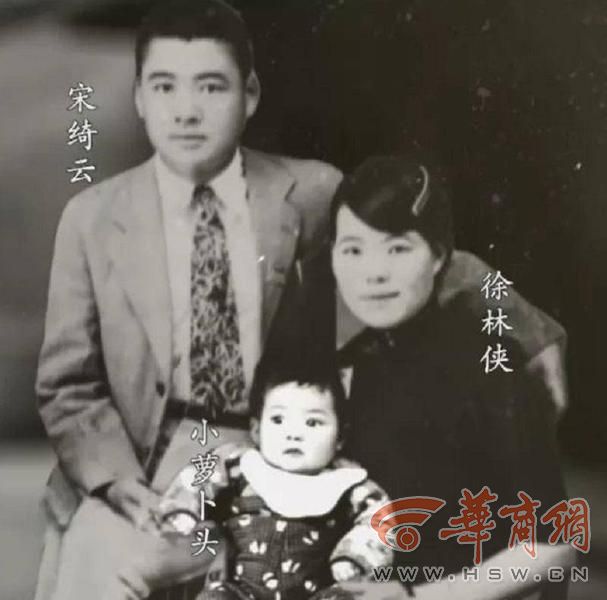

作为国民党官方报刊,是谁竟敢冒天下之大不韪公开报道西安事变?此人正是该报的总编辑,也是杨虎城将军的秘书,还是大家熟悉的“小萝卜头”的父亲宋绮云。他带领《西北文化日报》以头版头条报道了西安事变,详细阐述了西安事变发生的经过及事实,并广泛宣传停止内战一致抗日的主张。

宋绮云是江苏人,当时被党组织派过来负责对杨虎城部的统战工作,后来当了杨虎城将军的秘书。在党的统战政策、统战工作实施下,杨虎城的第十七路军和红军先后达成了一系列秘密的合作协议,所以杨虎城将军知道他是中共党员,也积极在自己军中包括陕西省政府实行国共合作,坚持国共合作。所以,当时宋绮云在国民党中的地位和权力日益见长,担任了国民党第四军的少将参议。

西安事变爆发后,宋绮云的处境极其危险。在明知道会遭到蒋介石报复的情况下,他毅然选择留在西安,投身到抗日救国的火热斗争中。他继续借《西北文化日报》执笔做枪,以犀利的文字先后撰写文章达五六十篇,直指蒋介石的误国之策,犹如一把利刃狠狠插进了国民党反动派的心脏。

1941年9月,在敌人内部已升任国民党第四军少将参议的宋琦云,被特务以一封假电报诱捕。两个月后,同为中共党员的妻子徐林侠和年仅八个月大的幼子宋振中也被捕入狱,后来被关押于重庆歌乐山。

狱中八年,宋绮云夫妇坚持斗争,宣传党的革命理论。面对特务的严刑拷打和非人折磨,他们始终咬紧牙关,宁死不屈。他们的孩子宋振中从小便随母亲被关押在暗无天日的牢房里,短暂的一生都在国民党的监狱里度过。由于长期营养不良,长大后的宋振中面黄肌瘦,头大身子细,狱中难友们都疼爱地叫他“小萝卜头”。他每天看到的都是皮鞭和脚镣,敌人的凶残与狡猾,但也看到了革命者的勇敢与无畏。虽然年龄很小,但他在监狱中却能随机应变,巧妙地应对敌人,以“自由人”身份传递情报,甚至帮地下党组织办起了“狱中挺进报”,奇迹般完成了许多成年革命者都无法完成的任务,成了狱中的“小小交通员”。

1949年9月6日,宋绮云一家三口在重庆歌乐山戴公祠惨遭特务杀害。特务在杀害宋绮云一家三口之后,还用强酸泼洒在他们的面部和身体上进行毁尸灭迹。为了掩盖罪行,特务又将他们的尸首埋在了戴公祠警卫室的地下,并在地面上重新浇筑了水泥,而这一天距离新中国成立仅仅不到24天。

从抛家舍命为革命事业奋斗终生的宋绮云夫妇,到共和国年龄最小的烈士宋振中,这天地山河间激荡着宋绮云一门三烈的英雄之气。如今山河无恙,辉煌与苦难的中华民族也永远不会忘记这些用热血浇筑国家丰碑的英烈们。

在发现杨虎城将军和宋绮云一家三口的尸体后,当时在重庆举办了隆重的追悼大会,并把他们的灵柩从重庆运回了西安。如今,杨虎城将军和宋绮云一家三口就安葬在西安市长安区韦曲杜公祠西侧的杨虎城将军烈士陵园。

一条毛毯:

见证了“西安事变”和平解决,诉说着共产党人的赤胆忠心

讲解员李娜介绍,在西安事变纪念馆有一条凝结着老一辈无产阶级革命家深厚友谊的毛毯(展厅内的毛毯为复制文物),它见证了周恩来为和平解决西安事变付出的艰辛努力。

西安事变爆发当天,张杨二人就立即致电中共中央,让派代表前来西安。周恩来作为中国共产党的全权代表,准备前往西安争取事变的和平解决。当时延安十分寒冷,周恩来出发时,朱德总司令看到他衣被单薄,让人取来他自己仅有的毛毯送给周恩来御寒。这条毛毯陪伴着周恩来在西安度过了50多个日日夜夜。

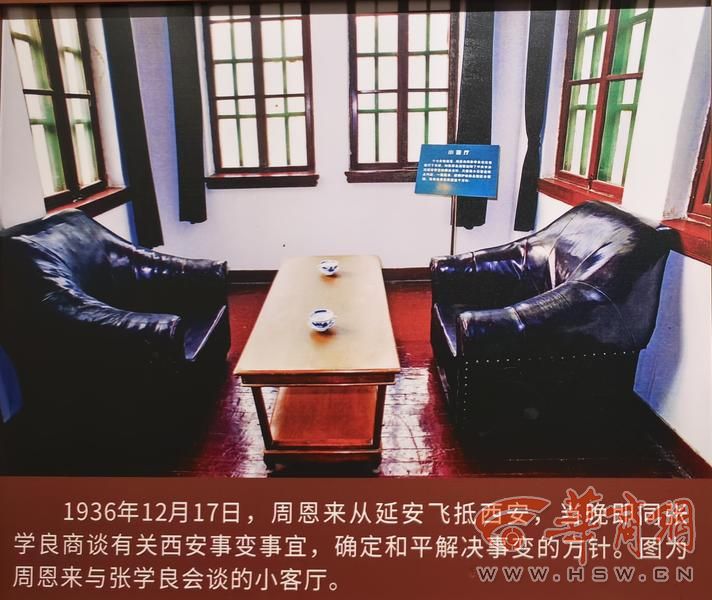

西安事变爆发后,国内外局势错综复杂,国际、国内各界反响强烈。周恩来在抵达西安的当晚,就跟张学良将军在张公馆东楼的小会议室进行了彻夜长谈,表明了共产党关于和平解决西安事变的方针,指出只要蒋介石同意停止内战一致抗日,不但可以放他回去,还会拥护他做全国抗日的领袖,因为只有这样才能达到发动全民抗战的目的。张学良将军面对周恩来至情至理的分析和阐述,深为感动。由衷赞叹中共以国家民族利益为重,置党派个人恩怨于不顾,令人佩服。

周恩来在西安,白天要接待来访人员、要到群众中去宣传演说,晚上还要听代表团的汇报,分析形势,研究对策,然后向党中央毛主席报告。当时他常常工作到深夜,累了就靠在椅子上休息一会,困了就用凉水洗一洗。工作人员一次一次地催他休息,可他总是不肯答应,不肯离开椅子,不肯放下手中的笔,工作人员只好将毛毯披在他的身上,希望能抵御深夜的寒冷。所以说,这条毛毯当时伴随着周恩来总理度过了许多不眠之夜,也迎来了很多次的黎明。

在周恩来精心斡旋下,西安局势发生了变化。周恩来出现在哪里,哪里就恢复了平静;周恩来的声音传到哪里,哪里的人们就对和平解决西安事变就有了更深的理解。特别是那些起初不同意释放蒋介石的军官们体会尤深:要说对蒋介石的仇恨莫过于共产党人,可是周先生为了顾全大局,为了民族利益,不仅不记前仇,不念旧恶,还谆谆教诲大家从大局出发,为抗日团结作出贡献。周恩来以他的一言一行,以他豁达的人格魅力感染了所有人。

12月23日至24日,在张公馆西二楼会议室举行了和平谈判,达成了“停止内战,一致抗日”的六项口头协议。周恩来为西安事变的和平解决画上了浓墨重彩的历史句号。

如今这条看似普通的毛毯,却用它无声的语言向我们诉说着那一段扣人心弦的历史岁月,诉说着共产党人对国家对人民的赤胆忠心。

华商报大风新闻记者 马虎振 文/图

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: