盛世中国 如你所愿|八路军驻陕办事处:中华民族抵御日寇侵略的红色堡垒之一

来源:华商网-华商报 时间:2025-08-21 16:08:01 编辑:方正 版权声明

在国务院公布的第二批国家级抗战纪念设施、遗址名录中,八路军西安办事处纪念馆是其中的一处。

西安“八办”是什么时候建立的?抗战期间这里发生过哪些故事,留下了哪些重要的遗址和文物?

近日,华商报大风新闻记者实地走访了八路军西安办事处纪念馆,了解了它对抗战做出的重要贡献。

八路军西安办事处:

在全国18个“八办”中成立最早、撤离最晚

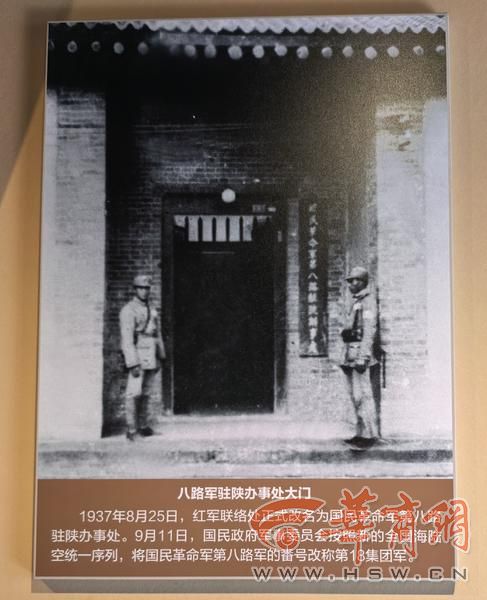

八路军西安办事处纪念馆位于西安市新城区北新街七贤庄。据了解,自1936年至1946年这十年间,这里曾是中共中央先后设立的“秘密交通站”、“红军联络处”、“八路军驻陕办事处”所在地。

七贤庄始建于1934年冬,1936年春落成,占地13600平方米,由10座土木结构的平房院落自西向东排列组成。借《晋书》中的“竹林七贤”而得名,由当时的文化名人成柏仁题书“七贤庄”镶嵌于庄首。

1935年10月,红军长征到达陕北,医疗器械和药品十分缺乏,周恩来指派在张学良身边工作的中国共产党代表刘鼎在西安设立秘密交通站。1936年春夏之交,刘鼎来到竣工不久正待出租的七贤庄,租下了一号院,在德国牙科博士冯海伯牙科诊所的掩护下,秘密交通站开始了为延安采买、转运医疗器械和通讯器材的工作。

1936年西安事变和平解决后,“秘密交通站” 改为半公开的“红军联络处”,由叶剑英主持工作,秘书长先后由李克农、张文彬、李涛担任。主要任务是发展东北军、西北军、红军三位一体的联络团结工作,促进国共两党为核心的抗日民族统一战线的早日建立。

1937年卢沟桥事变后,红军改编为“国民革命军第八路军”,同年8月25日“红军联络处”改为“国民革命军第八路驻陕办事处”,成为一个完全公开合法的办事机构。

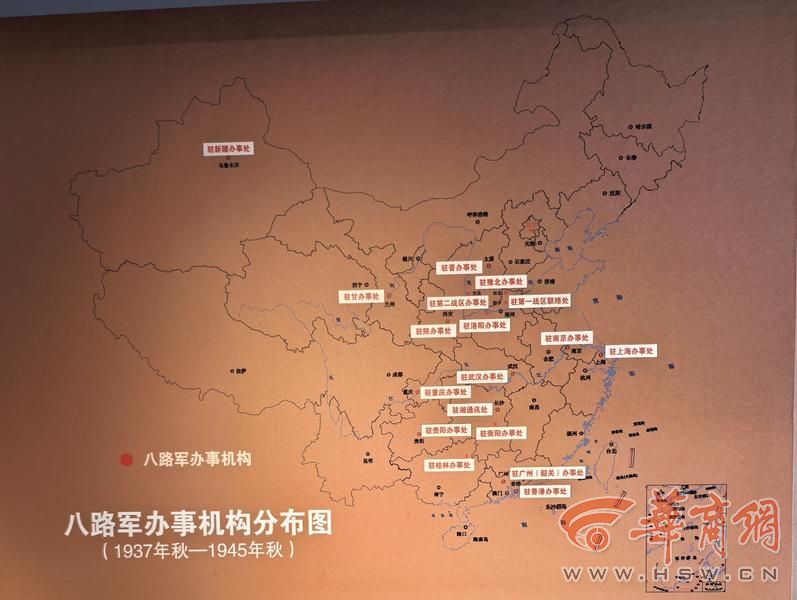

据统计,全民族抗战爆发后,经国民党当局同意,中国共产党先后在全国各地公开设立了18个办事处。东起上海,西达乌鲁木齐,北至太原,南抵香港,许多重要枢纽城市都成立有“八路军办事处”,简称“八办”。整体上形成了以延安为中心,辐射全国10多个省市的领导指挥网络。

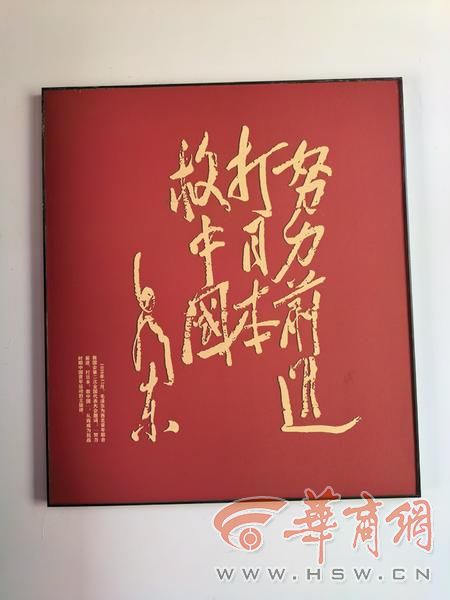

在中华民族抵御日寇侵略的历史上,“八办”如同一座座红色堡垒,留下了不可磨灭的痕迹。而西安八办是这18家办事处中成立时间最早、撤离时间最晚、坚持斗争时间最长、斗争环境最复杂的一个办事处。中国共产党、八路军的主要领导人周恩来、朱德、刘少奇、彭德怀、叶剑英、邓小平、林伯渠、董必武等曾多次留驻办事处并指导工作。

新中国成立后,党和政府十分重视保护这处革命旧址,1959年成立了八路军西安办事处纪念馆。八路军西安办事处旧址于1988年被国务院公布为全国重点文物保护单位;1997年被中共中央宣传部公布为全国爱国主义教育示范基地;2009年被国家文物局评定为二级博物馆;2015年被列入第二批国家级抗战纪念设施、遗址名录。

纪念馆现有馆藏文物655件,其中一级文物49件,二级文物39件,三级文物137件。此外还有回忆录800余篇,历史照片3000多张。

目前的开放展区有一号院旧址、三号院统战科旧址、四号院采办委员会暨经理科旧址及七号院联合招生委员会旧址,举办的展览有《千秋七贤庄——八路军驻陕办事处史实展》等。建馆60多年来,接待国内外观众近千万人次,已成为对广大人民群众、尤其是青少年进行爱国主义教育、革命传统教育的重要基地。

一体两翼展陈体系:

全面系统展示西安八办1936-1946十年光辉抗战历程

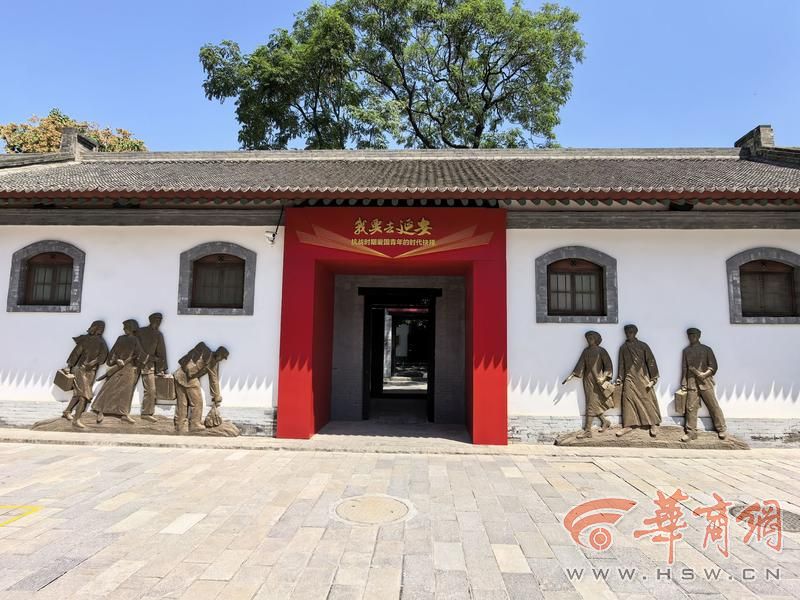

八路军西安办事处纪念馆负责人王欢介绍,近年来八路军西安办事处纪念馆在各级部门和社会各界的大力支持下,立足学术基础,初步形成了以“千秋七贤庄——八路军驻陕办事处史实展”基本陈列为主,以“我要去延安——抗战时期爱国青年的时代抉择”、“大道共行——抗战时期的国际友人与七贤庄”两个专题展为辅的一体两翼的展陈体系,全面系统地展示了八路军西安办事处自1936年至1946年这十年间的光辉抗战历程和重要贡献,生动地描绘出了一幅贯穿民族记忆、青春理想和人类命运共同体的抗战画卷。

整个展览筹划充分,既考虑到了思想高度和学术深度,又充分地考虑了人文温度和国际维度,通过一体两翼的叙事体系和全域化、沉浸化、智慧化的立体展示手法,在讲好西安八办历史的同时,选取了抗战期间与八办相关的爱国青年和国际友人这两个重要群体,多层次、多角度地去呈现抗战精神谱系,让整个展览更丰富、更饱满。同时,纪念馆还会通过每年的临展更进一步深化该主题。

展览中适当运用了全息互动、数字化导览和元宇宙沉浸体验这样的新技术,增加了整个展览的可感知性。另外还配套了教育活动、展览、讲座和情景剧演出,让整个展览的传播度也进一步得到了提升。

正是基于这样的准备和呈现,“开统战先声 筑抗战基石——八路军驻陕办事处史实展”(“ 一体两翼”展览)前段时间入选了中共中央宣传部、中央网信办、国家文物局“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题陈列展览推介名单”。

童小鹏的相机:

他以一个人的摄影,成就了一个政党和一个国家重要的影像历史

八路军西安办事处纪念馆讲解员赵腾介绍,若要从文物角度了解八办的历史及其对抗战做出的贡献,可以着重了解5件文物。

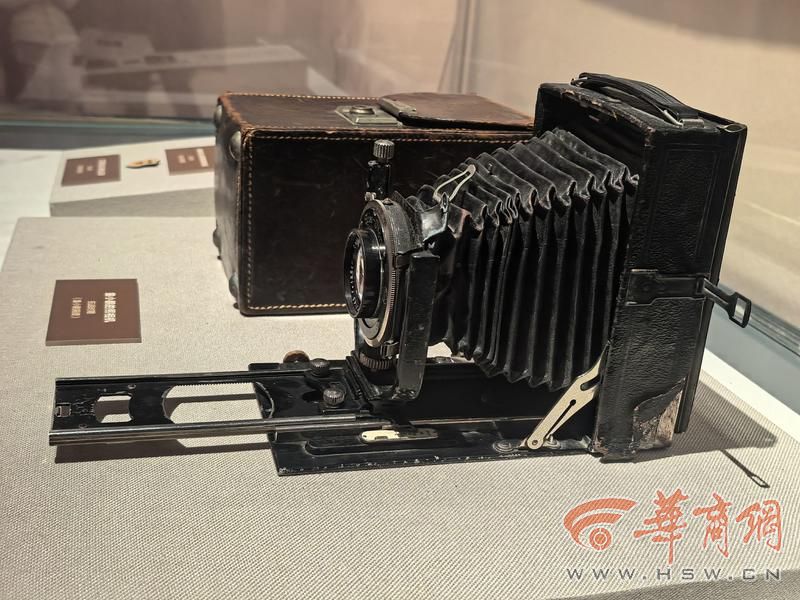

第一件是童小鹏的相机,这部相机被评定为一级革命文物。这部相机是上世纪30年代由德国蔡司依康生产的,由当时红军联络处的首任秘书长李克农同志1937年前往上海筹备驻沪办事处时购买。回到西安以后,他把这个相机交给了童小鹏同志,并且郑重嘱托他,要抓拍有意义的照片。

这部相机第一次派上大用场,是1937年5月。西安事变和平解决后,国民党为进一步了解红军的情况,派考察团到延安以及陕西关中、甘肃东部进行考察,童小鹏以叶剑英、陈赓的秘书身份到达了延安。

在考察期间,童小鹏为中共领导人和红军战士们留下了许多宝贵的镜头。这些记录,丰满了这一特殊历史时期中共中央以及中共领导人的真实形象。从西安到延安,从延安到北京,童小鹏和他的相机从未缺席,共同见证了中国共产党革命史上这段难忘的奋斗历程。“可以说,他以一个人的摄影,成就了一个政党和一个国家重要的影像历史。”

该展区展墙上有个相机模型,相机镜头模型中以视频形式展现了从1937年3月到9月,从西安事变和平解决到第二次国共合作正式形成期间,童小鹏拍摄的一些珍贵历史照片。包括“千秋七贤庄”展览里看到的大部分照片,也诞生于他的手下。

1996年12月童小鹏同志重返八办时,把这部相机捐赠给了纪念馆。

在相机展柜旁,有一张非常有代表性的照片。这是周恩来同志劳山遇险后回到办事处后,童小鹏拍摄的一张合影。

西安事变后,为促进国共合作,周恩来在延安、西安、南京和杭州、上海之间不停地往返,与蒋介石、顾祝同、张冲、贺衷寒等人频频会谈,就国共合作和全民族统一抗战、红军改编、国共两党关系等重大议题,进行了反复的会谈磋商。1937年2月15日,国民党召开五届三中全会,中国共产党向会议提交五项要求和四项保证,第二次国共合作初步形成。4月25日,为推动谈判深入,周恩来一行24人乘车从延安出发,计划经西安前往南京进行谈判。车行至劳山时,突遭土匪的猛烈袭击,周恩来副官陈有才牺牲。回到七贤庄后,秘书童小鹏为劳山遇险的幸存者周恩来、张云逸、孔石泉拍了一张合影,周恩来在照片的背面写上了“劳山遇险,仅存四人”的八个大字。

海伦的自来水笔:

这支笔记下了对许多中共领导人及红军将领的采访内容

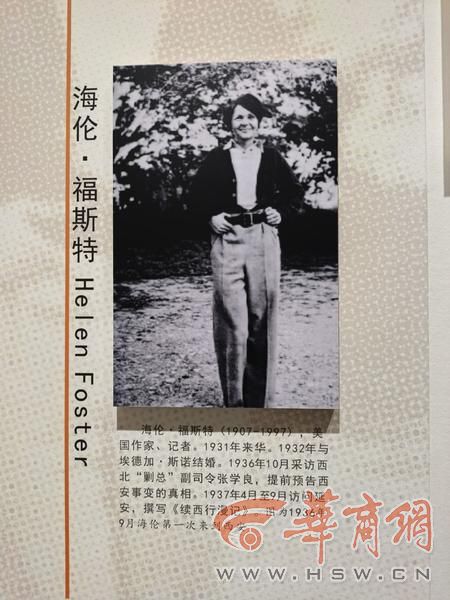

赵腾给记者介绍的第二件文物,是著名美国女记者、作家和社会活动家海伦·福斯特·斯诺的沃特曼自来水笔。

展柜中这件来自美国的沃特曼自来水笔,笔身总长12.9厘米,笔杆呈棕色,因为原来的笔帽丢失,现在看到的红色笔帽是后来配上的。

海伦在她的《延安采访录》序言中这样写道:“这就是我1937年随身带到延安的那支笔。就是用这支笔我持续不断地书写了整整4个月,为我的4大本书以及《现代中国妇女》和《中国工运》的部分内容记录下了充足的第一手资料。1931年7月,我带着这支笔登上林肯总统号轮船,开始了我第一次去中国的旅程。我想当一名大作家,希望这支笔成为我实现自己理想的亲密朋友。事实上当我1940年12月返回美国后,就是这支沃特曼自来水笔又继续与我为友多年。”

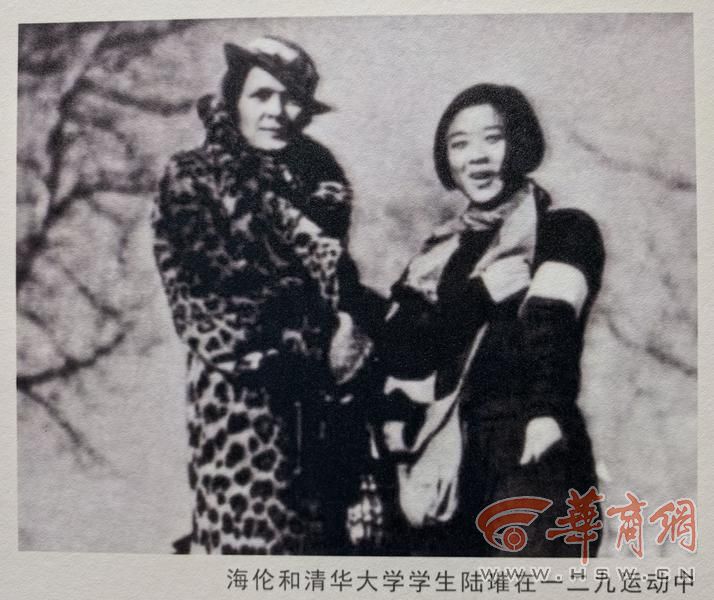

海伦是一名卓越的记者,1935年她参与了“一二九运动”的全过程,并对这场运动跟踪报道了长达6个月之久。

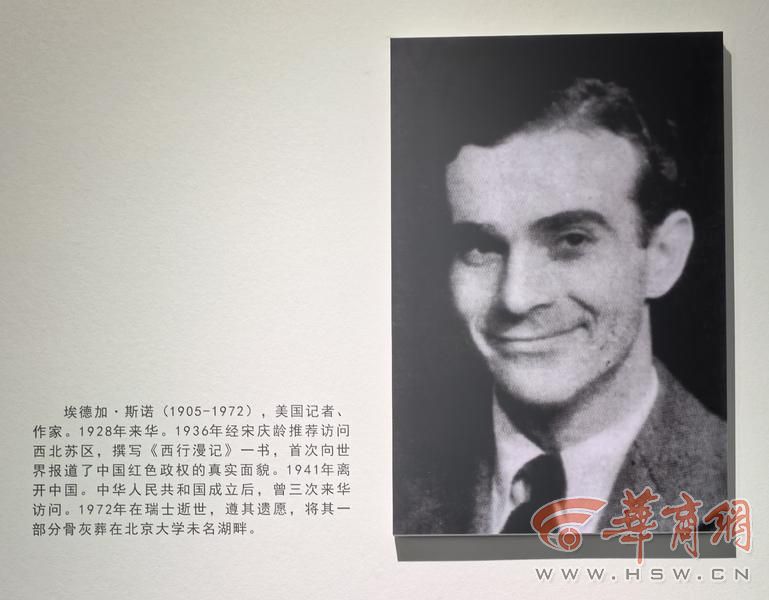

1936年9月,在丈夫埃德加·斯诺的邀请下她来到了西安。当时在秘密交通站的创办者刘鼎同志及张兆麟的安排下,她采访了张学良将军。在与张学良的对话中,她感受到了张学良想要联共抗日的想法。所以海伦就在伦敦《每日先驱报》上发表了题为“宁可要红军 不要日本人 中国将军要团结”的爆炸性新闻。这也是对70天后西安事变爆发原因的首次公开透露。

其实海伦当时来西安,是准备立刻就要前往延安的。但因为发生了西安事变这样的时局变化,刘鼎同志建议她先不要前往延安,等到安全之后再启程。当时,海伦就在西京招待所居住。

1937年5月,海伦摆脱特务纠缠后到达了延安,开启了长达4个月的采访。她采访到了埃德加·斯诺当时在延安没有采访到的许多中共领导人和红军将领,内容涉及中国共产党关于建立抗日民族统一战线的方针政策、国共两党第二次合作、民主改革等方面的问题,不仅充实了《西行漫记》的内容,也为《续西行漫记》的出版做足了准备,向国际社会传达了中国共产党的声音。

为延安运送的抗日物资铅块:

它是驻陕办事处运输抗战物资、支援陕甘宁边区建设的实物见证

第三件文物是一个铅块。赵腾介绍,抗战时期西安八办承担着三项重要工作内容,其中一项就是作为抗日兵站给延安领取、采买、运输抗战物资。

这个铅块就是驻陕办事处大车队为延安运送的抗日物资。铅块在当时属于禁运物资,可以用来制造铅印、子弹头、枪栓等等。

1938年,办事处安排大车队为延安输送一批物资,其中包括面粉、被服、铅块等等。为了能够安全顺利地通过当局设置的检查站,大车队运输员席文昇将属于禁运物资的铅块放在了马车甲板的下方。

车装得很满,多出来的一个铅块没地方放,席文昇就将它放在了大车车帮的工具箱里,用泥土封住运往了延安,但因紧张匆忙在卸货时把它忘记了。

1988年,席文昇的儿子根据父亲的遗愿,把它捐赠给了纪念馆。它是驻陕办事处运输抗战物资、支援陕甘宁边区建设的实物见证,如今被定为一级革命文物。

当时西安八办承担着三项重要任务:第一项是作为一个统战阵地,宣传党的抗战主张,巩固和扩大抗日民族统一战线;第二项是作为一个抗日兵站,领取、采办和转运抗战物资,送往延安和抗战前线;第三项是作为一个红色革命桥梁,向延安输送爱国进步青年。当时有很多爱国青年学生,在中国共产党提出的抗日民族统一战线政策感召下来到西安七贤庄,从这里前往延安。所以有一种说法叫“七贤庄是广大爱国青年们走向革命的起点”。

华寿俊的羊皮大衣:

因解决了“纸荒”,毛泽东赠给华寿俊这件羊皮大衣

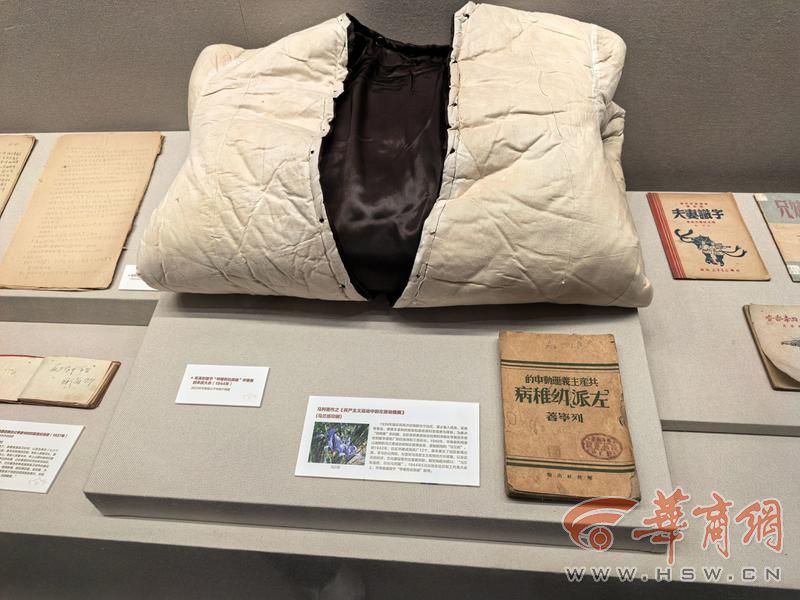

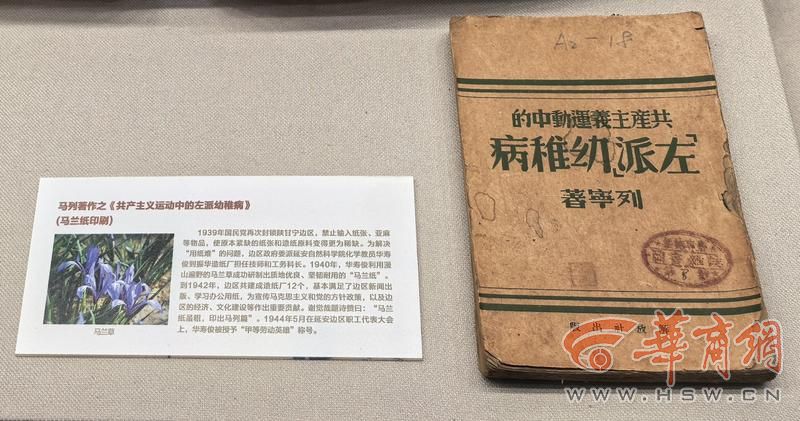

第四件文物是当时延安自然科学院化学教员华寿俊的羊皮大衣。

赵腾介绍,1939年,国民党对陕甘宁边区实行了空前严重的经济封锁,粮食、物资尤其是纸张非常匮乏,每人每个月只有5张纸可以使用,严重影响了边区新闻、教育、出版事业的发展。

在这困境之中,时任延安自然科学院化学教员的华寿俊和妻子王士珍,承担了解决边区“纸荒”的问题。一天,他们在一次开荒劳动中,锄头被一种叫做“扯倒驴”的植物给缠住了,引起了他们极大的兴趣。

“扯倒驴”就是马兰草,在当时的延安漫山遍野随处可见。因为它的植物纤维韧性极强,连毛驴被它缠住都难以脱身,因此当地百姓把它叫做“扯倒驴”。经过研究他们发现,马兰草这种植物根须发达,纤维组织强度高,生命力旺盛,很适合造纸。

经过历时两个多月的反复试验,马兰草造纸终于研制成功,从此被广泛用于边区报纸、办公和印制钞票等等,解决了一大难题。人们熟悉的很多老一辈革命家的经典著作,比如毛泽东同志的《论持久战》、冼星海的《黄河大合唱》油印版本,都是由马兰纸保留下来的。

1944年5月,在延安边区职工代表大会上,华寿俊被授予“甲等劳动英雄”荣誉称号,由毛泽东亲自为他颁奖,并赠送给他这件珍贵的羊皮大衣。

2023年5月,华寿俊的儿子华晓宁将它捐赠给了纪念馆。

延安时期,发展自然科学与技术事业就已成为当时明确的指针。羊皮大衣背后的故事向人们展示了延安科技事业从无到有、从小到大日益壮大的历史过程。

菲律宾华侨戴永美的归国证明:

它凝结着广大南洋侨胞巨大的爱国热情

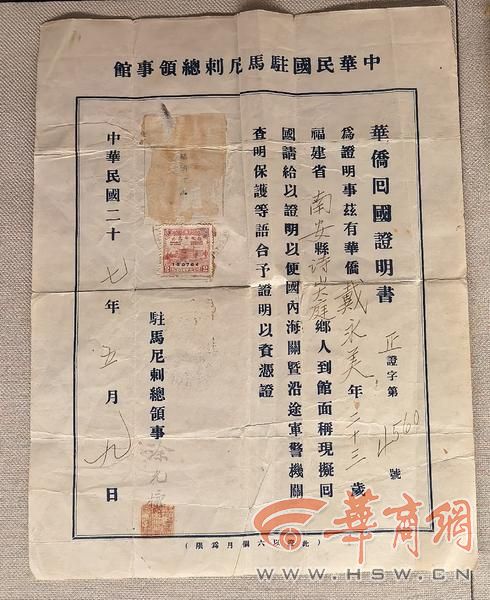

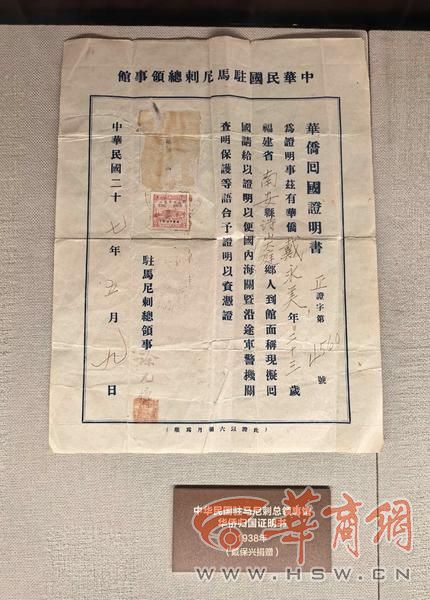

第五件文物是菲律宾华侨戴永美的一张“华侨回国证明书”。

赵腾介绍,西安八办承担着三项重要工作任务,其中包括作为红色革命桥梁,向延安输送爱国进步青年。根据记载,当时先后有2万多名青年学生途经西安八办前往延安,走上了革命的道路。其中,有600多人是从海外归来的侨胞。

在展柜中可以看到,这张菲律宾华侨戴永美的“华侨回国证明书”,是由中华民国驻马尼剌总领事馆签发的,上面写着:“兹有华侨戴永美,年23岁,福建省南安县诗山太庭乡人,到馆面称现拟回国,请给以证明,以便国内海关暨沿途军警机关查明保护等语,合予证明以兹凭证。”

1938年,戴永美拿到中华民国驻菲律宾大使馆的回国签证,在八路军驻香港办事处的安排下,经西安八办前往延安,先后在陕北公学和中央党校学习。

1940年,他来到八路军驻陕办事处工作。在此期间他发挥所长,四处奔走为延安军民筹备军需物资和日用品,同时还悉心培养商贸人才。在他的努力下,边区后勤供给得到了更加强有力的保障。

新中国成立后,他曾任北京中央商业部第一局、第二商业部副处长、处长等职。

这张80多年前的归国证明,凝结着戴永美以及广大南洋侨胞巨大的爱国热情,彰显了全世界中华儿女与祖国“同呼吸共命运”的强大凝聚力。

华商报大风新闻记者 马虎振 文/图

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: