西安科技大学青年党员自主创新破译西部矿井“冲击地压密码”

来源:华商网-华商报 时间:2025-08-22 16:30:34 编辑:方正 版权声明

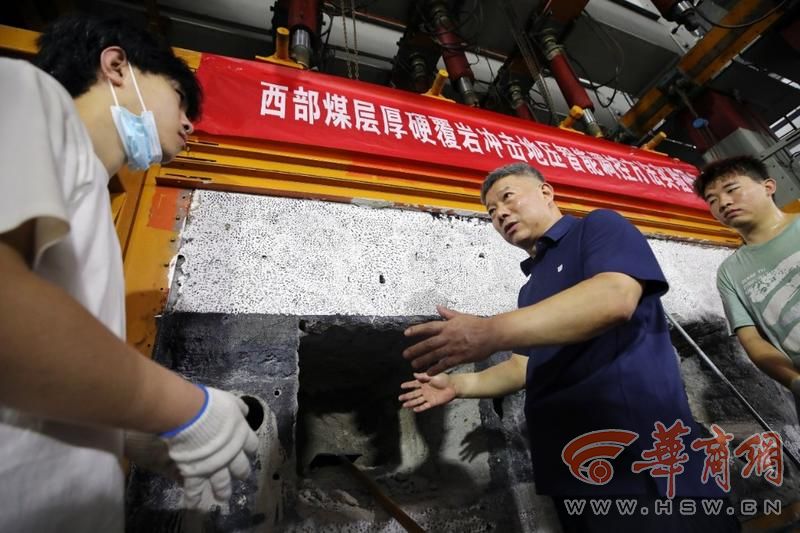

暑假的西安科技大学校园,能源与矿业工程学院的实验室里依旧忙碌。研究生党员正在亚洲唯一多功能地下工程结构模拟试验台,开展“西部煤层厚硬覆岩冲击地压智能调控方法研究”实验。而基于这项技术的“矿脉哨卫—深部矿井冲击地压调控领航者”项目,刚在“中国国际大学生创新大赛(2025)”陕西赛区斩获金奖,成功晋级国赛。

西部是我国优质煤炭资源开发主产区,原煤总产量占全国半数以上,与此同时,西部冲击地压矿井数量也约占全国50%。西部矿区地应力高、赋存差异大、厚硬顶板分布广,冲击地压已成为制约煤矿安全高效生产的重大难题。能源与矿业工程学院的研究生党员们聚焦这一问题,深入现场调研、潜心设备研发、扎根实验室攻关,已是暑期科研工作的常态。

扎根现场:捕捉科研创新的源头活水

“在现场能增长见识,更能找到科技创新的灵感。”研究生支部书记、全国煤炭行业优秀共青团员、竞赛项目负责人郭宇阳如此说道。自入学以来,他的足迹遍布乌东煤矿、梅花井煤矿、可可盖煤矿、瑞能煤业等10余座矿山。在井下测试矿压数据时,他敏锐地发现传感设备存在诸多问题:固定布置无法自主移动、接触测量存在间隙、围岩破坏后传感器易失效、多元数据离散且缺乏布置依据等。这些问题催生了他一个大胆的想法——研发一款自移式探测机器人,从冲击地压来源切入,为动态调控做支撑。有了灵感,他便和团队的“科研搭子”一同琢磨实现路径。

团队成员辛飞龙回忆:“我们当时把冲击地压矿井比作了一个性格暴躁又不会说话的人。我们的目的就是控制它‘发脾气’,首要任务就是要弄清楚它何时会‘发脾气’。由于‘语言不通’,就得识别它‘发脾气’前的特征信号,比如类似人的面部表情、手脚动作、心跳速率,甚至某些激素含量等,再把这些对应到自移式探测机器人的功能设计上。”

协同攻坚:凝聚师生合力的致胜之道

目标清晰,但实现起来却障碍重重。机器人的设计、零件的加工、设备的生产……一系列难题挡住了前进的步伐。西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室支部(下称“重点实验室支部”)成员姬松涛老师感慨道:研究生是一个庞大的创新群体,他们思维活跃,接受新鲜事物快,“好点子”层出不穷,但往往因为缺乏资源和指导,难以将创新点落地。

为此,研究生党支部提出了“师生协同科研创新”新思路,主动与陕西省样板党支部——西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室建立“科研帮扶”模式。经验丰富、资源充足的老师下沉到研究生科创团队中,负责把握研究方向、协调各类资源;学生负责科研创新和一线攻坚。

“这种模式给了我们极大帮助,当我们意见僵持不下时,老师的一句话往往能点醒我们这些‘梦中人’。虽然问题仍在,但让我们看到了希望的曙光,这盏‘明灯’迷茫时尤为珍贵。最终在张帅老师的启发和指导下,我们确定了机器人的名称和形状。它叫微纳CT机器人,集成了“声-光-电”一体化监测设备,能像毛毛虫一样在狭小空间里爬行。” 团队成员郑智伟说。

重点实验室支部书记、西安科技大学党委书记来兴平教授表示,在科研道路上,师生协同创新、同频共振、密切配合是取得成功的重要基石,而那些热衷科研、有打破砂锅问到底精神的学生,也是导师眼中的“宝藏学生”。

执着坚守:攀登科技高峰的必经之路

科研创新没有捷径,唯有交织的汗水、熬红的双眼,以及无数次跌倒后重新站起来的坚持。

在微纳CT机器人研发过程中,团队成员常常争论到深夜,白板上的草图擦了又画,废弃图纸堆成了小山,程序代码更是经过反复调试。团队成员辛畅回忆,“那种感觉就像在黑屋子里摸索,明明知道出口就在那里,却怎么也摸不到门把手”。

终于,第一台样机“出炉”了,大家兴奋地围在它身边,仿佛在端详自己的孩子。可现实很快给了他们一盆冷水——预想的功能并未实现。“为了尽快解决问题,我们干脆卷起铺盖驻厂,和工人师傅同吃同住。我们跟在师傅们身后,看他们操作机床、装配调试。他们用带着油污的手指着零件,用朴实的话语告诉我们,‘小子,你看这儿,受力不对,得加厚!’‘这个间隙大了,跑起来肯定晃’。这些经验之谈,比书本上的公式更直接、更管用。”郑智伟回忆道。就这样,经过无数次的争论、否定、绝望与重燃希望中,在老师和工人师傅的手把手指导下,笨拙的“初代机”一点点完善成,最终成为能真正投入工作的监测设备。

成果转化:筑牢煤矿安全生产的坚实屏障

微纳CT机器人的灵感来源于仿生学结构,具备自主爬行与高精度三维成像能力,同时结合“声-光-电”一体化监测设备,可适应巷道邻域不同方向钻孔深度围岩内部微观结构的探测,能清晰捕捉裂隙的萌生、扩展及分布特征,为研究采动损伤演化规律提供了关键的海量数据支撑。

此外,团队还自主研发了顶板全域姿态监测系统。精准监测顶板岩层运动是预测冲击地压的关键,该系统如同给岩层装上了敏锐的“神经”,为矿压监测与岩层精准控制提供了创新的直接监测手段。基于柔性传感器,它能实时、精准监测顶板的位移、倾角、挠度等姿态参数变化,智能解算并融合离散测点的空间姿态数据,为深入研究岩层运动规律、完善矿压理论、实现灾害智能预警与岩层精准控制提供了重要支撑。

烈日炎炎下,团队成员在亚洲唯一多功能地下结构模拟试验台上,开展“西部煤层厚硬覆岩冲击地压智能调控方法研究”实验。他们将微纳CT机器人、顶板全域姿态监测系统,与声发射、微震、无人机等先进监测技术在实验室场景中协同应用。从冲击地压多源前兆信息感知到智能预测预警及调控方法,每一项创新都凝聚着他们的智慧和汗水,既能解决煤炭企业的实际问题,也给井下作业人员增添了一份安全保障。同时,在党支部引领下,团队科研成果丰硕:成员以第一/通讯作者发表高水平论文 26 篇,冲击地压风险可视化技术引发关注;获授权及受理发明专利、实用新型专利、软件著作权等知识产权共计15项。

“研究生党员们辛苦了!为他们的热爱、付出和成果感到骄傲。我们的实验完成后,就可以实时了解巷道邻域范围内的应力状态,对于应力超限区域精准捕获前兆信息,针对性提出高效、最佳的调控方案,保障作业人员和大型设备的安全稳定。目前,该项技术已与国家能源集团新疆分公司、宁夏分公司,延长石油矿业公司和彬煤公司等多家煤炭企业达成合作意向,下一步,我们将积极推广应用,将创新成果转化为保障煤矿安全生产的强大助推力。”重点实验室支部成员曹建涛说。

华商报大风新闻记者 任婷

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: