痛心!5岁女孩感染“食脑虫”后不幸去世

来源:极目新闻 时间:2025-08-24 18:22:27 编辑:宁姝媛 版权声明

极目新闻记者 丁汀

通讯员 崔毅 周绮书

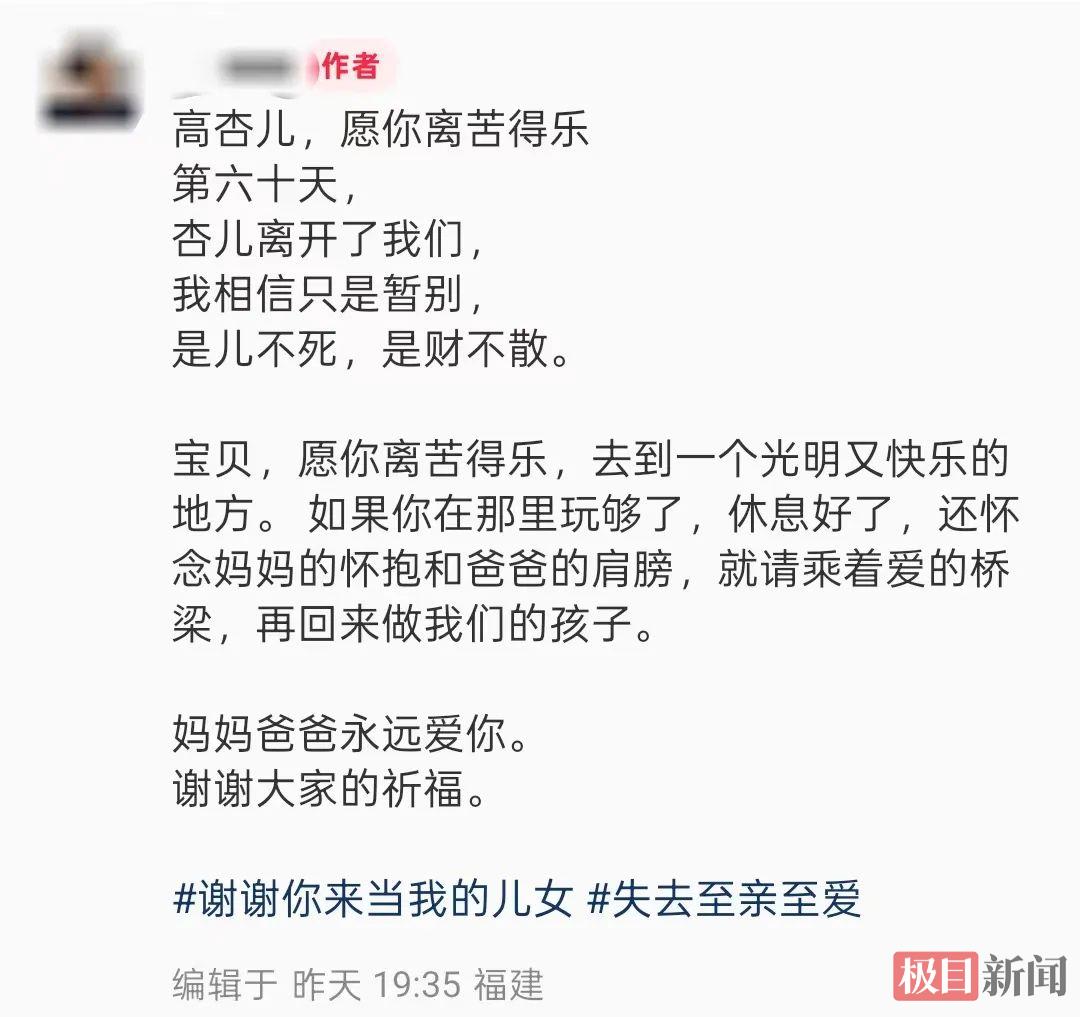

8月22日晚,感染“食脑虫”的福建5岁女孩高杏儿的妈妈发文悼念去世的女儿,透露在抢救60天后女儿还是离开了。

网友发帖悼念女儿(图片来源:网络截图)

据此前报道,今年6月,杏儿妈妈在社交平台求助称,她带5岁女儿于6月7日和6月14日游泳和泡温泉,6月22日孩子出现头痛低热呕吐的情况,6月23日住进医院后出现抽搐,随后昏迷不醒,并转入重症监护室治疗,6月27日被检测出福氏耐格里阿米巴病原,情况非常危急。

值得关注的是,夏日玩水后感染“食脑虫”的并非个例。这个夏天,还有一名6岁男童被确诊,并于本月去世。

“食脑虫”究竟是什么?是通过何种途径感染的?又该如何防范?8月24日,极目新闻记者采访了武汉多家医院的医学专家。

“食脑虫”非昆虫,实为阿米巴原虫分支

“很多人听到‘食脑虫’,会误以为是类似苍蝇、蚊子的昆虫,实则不然。”武汉市武昌医院急诊科主任高洪锋介绍,“食脑虫”并非真正的虫子,而是阿米巴原虫中的特定分支,能侵袭人体颅内,引发神经系统感染,因此被通俗称为“食脑虫”。

从国内公开报道的“食脑虫”感染病例来看,主要致病原是两种特定的阿米巴原虫,分别为福氏耐格里阿米巴原虫和狒狒巴拉姆希阿米巴原虫。高洪锋表示,阿米巴原虫既不同于细菌、病毒,也与昆虫有着极大区别,是一类特殊的致病性病原体。但是,并非所有阿米巴原虫都会引发神经系统感染,大部分阿米巴原虫感染会导致腹泻(占比超80%),少数会引起眼睛、皮肤感染,只有极少数会侵袭颅内。

鼻腔是主要入侵通道,早期症状易混淆

“阿米巴原虫主要分布在自然界的土壤以及江河、湖塘、溪水等自然水体中,尤其在我国南方气候温暖的地区更为常见。”高洪锋表示,它们喜好20℃以上的温暖水域,且多沉积在水体底部,而非悬浮在水中。

那么,阿米巴原虫是如何感染人体的呢?高洪锋介绍,对于引发颅内感染的“食脑虫”,鼻腔是主要入侵通道。当在含有阿米巴原虫的水体中玩水时,若动作过大,如打水仗、剧烈拍水等,会搅动水底沉渣,使原本沉积的阿米巴原虫浮起,随水体直接涌入鼻腔,再经由鼻腔内的筛板侵入颅内,最终引发感染。此外,皮肤破损时接触含原虫的水体,也可能导致感染。

“‘食脑虫’感染的早期症状极具迷惑性,容易与感冒、中暑、普通颅内感染等疾病混淆,这也是其致死率高的重要原因之一。”高洪锋表示,感染早期(通常1-7天内),患者多出现头痛、发热、呕吐等症状,这些症状在日常生活中十分常见,很容易被忽视。

若未及时干预,病情会快速进展,患者会出现颈部僵硬、剧烈头痛、抽搐、意识模糊、躁动甚至昏迷等脑膜刺激征或脑炎表现,3-5天内就可能发展为脑疝。由于大脑处于固定骨性腔隙中,颅内水肿会直接导致脑疝形成,进而引发呼吸衰竭,多数患者会在1-2周内死亡。高洪锋提醒,患者及家属就诊时,若有野外水体接触史,务必主动告知医生,这能帮助医生更有针对性地排查,避免误诊、漏诊。

免疫力低下者风险高,就医需及时告知水体接触史

武汉市汉口医院神经内科主任高文勇介绍,“食脑虫”感染风险与个体免疫力密切相关,免疫力较低的人群更易受到侵袭。儿童的鼻腔结构和黏膜屏障尚未发育完善,难以有效阻挡病原体侵入,加之玩水时容易发生呛水,从而增加了感染的可能。老年人因免疫功能随年龄增长而逐渐下降,抵抗感染的能力也相对较弱。此外,患有自身免疫性疾病的人群,也更容易受到“食脑虫”的侵袭,“儿童并非绝对更容易感染,是否会感染主要取决于个人免疫状态和与病原体的接触方式,相比之下,成人在玩水时呛水的可能性较低,因此感染概率相对儿童会略小一些。”

高文勇表示,尽管“食脑虫”感染后致死率极高,但事实上这种疾病十分罕见,发病率很低。相关数据显示,阿米巴原虫感染在全球并非多发,国内报告病例数也较少,公众无需过度担心,科学预防即可显著降低风险。他建议,尽量避免在野外不明水体,如江河、湖塘、溪流中戏水或游泳,应选择正规、有消毒措施的游泳场所。若在自然水域活动,最好佩戴鼻夹,避免鼻腔直接接触水体,同时减少跳跃、打水仗等易搅动水底沉积物的行为。此外,皮肤若有伤口,或正处于感冒、疲劳等免疫力下降状态,也应避免进入自然水体活动。

专家提醒,若家人或自身在玩水后出现头痛、发热、呕吐、抽搐等症状,需立即就医,并主动告知医生水体接触史,为早期诊断和治疗争取时间。

来源:极目新闻

相关热词搜索: