《延水谣》:烽火中的文艺之光

来源:华商网-华商报 时间:2025-08-29 15:57:33 编辑:方正 版权声明

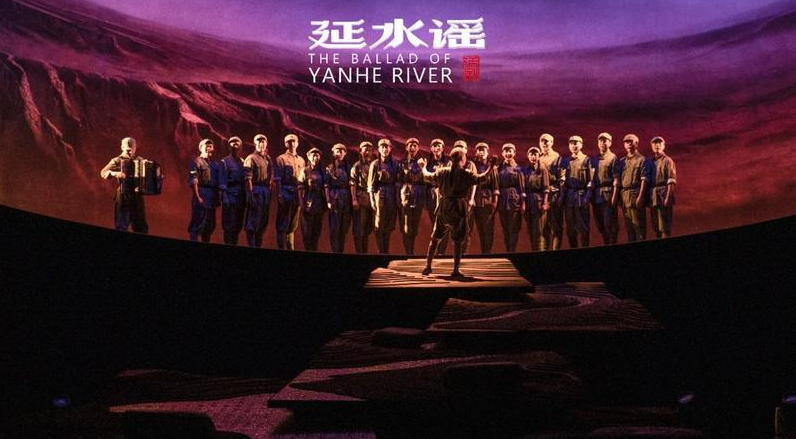

烽火年代,文艺战士们以笔为剑,在延河之畔谱写下不朽篇章;时光穿梭,《延水谣》舞台荟萃,将这段激情燃烧的岁月重现于观众眼前。近日,西安话剧院原创话剧《延水谣》跻身“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年优秀舞台艺术作品展演”,成为陕西省首批黄河流域生态保护和高质量发展典型案例的唯一文化类入选案例。该剧以三组青年文艺工作者的成长经历为主线,串联起鲁艺师生在延安文艺座谈会精神感召下,从思想碰撞到创作觉醒,最终创作出《白毛女》等经典作品的历程。全剧通过史诗般的叙事和饱含深情的笔触,将历史记忆转化为舞台上的激情与热血,艺术展现了文艺工作者在民族危亡之际,如何以文化之力唤醒民心、鼓舞斗志。

创作初衷:追寻历史答案,呼唤文艺初心

“延安是新中国文艺的发源地,鲁艺师生用文艺武器为抗战呐喊的故事,一直让我心潮澎湃,”8月28日下午,编剧蒲逊在谈及创作初衷时表示,《延水谣》的诞生源于对历史的追问,“当年,为何无数文艺青年突破封锁奔赴延安?是什么力量让他们在理想与现实的冲突中坚定信念?为了回答这些问题,创作团队深入调研延安历史,收集大量一手资料。最终决定以延安鲁迅艺术学院为背景,通过一群青年的成长蜕变,展现文艺工作者与人民群众相结合、创造创新性革命文艺的瑰丽篇章,旨在弘扬延安精神,呼唤社会主义文艺创作的初心”。

蒲逊强调,剧目并非简单复述历史,而是通过人物命运折射时代精神,即通过三组不同背景的青年——来自上海的文艺精英、红军剧社的成员、海外归来的艺术家,展现他们从“亭子间”走向战场的蜕变,诠释“文艺为人民服务”这一延安文艺座谈会的核心命题。

然而,将宏大历史浓缩于舞台无疑是一项巨大的挑战。导演傅勇凡坦言, “延安鲁艺汇聚了全国各地的文艺人才,他们气质各异,对艺术的理解迥然不同。如何既展现个体特色,又勾勒集体群像?”为此,剧组采用散文诗化的结构,以“类别”替代“个人”,在群像塑造中突出个体表达。剧中,留洋归来的文慧心与八路军团长范铁峰的浪漫爱情,不仅是个人情感的交织,更象征文艺与革命的融合;李三妹从精神困境到重拾歌唱的转变,映射了文艺工作者与群众共鸣的过程。傅勇凡透露,为还原历史质感,主创团队曾赴延安体验生活,学习陕北民歌与秧歌,并邀请专家指导台词与表演细节。而演员们为了贴近角色,每日排练前集体练习革命歌曲,研读延安文艺座谈会文献,力求在表演中传递出历史人物的信仰与激情。

多重融合,舞台上历史与艺术的璀璨交响

“《延水谣》中,陕北秧歌、民歌,还有‘太行山上’、‘黄河大合唱’这些音乐作品都是有机融合在一起的,并非仅是导演手段,而是剧中人物和其作品、地域文化与艺术形式的有力契合”,傅勇凡表示,正是舞台、歌曲和人物成长变化这‘三位一体’的融合,才支撑了这部剧。

剧中,文艺工作者的成长并非一帆风顺。从上海来的林逸萍与苏区来的李三妹因艺术理念激烈争执。前者追求“高雅艺术”,后者主张“贴近群众”;师生们精心编排的展览与演出,却因脱离群众而遭到冷遇。这些矛盾冲突,恰是延安文艺座谈会召开前夕的现实缩影。

“我们通过艺术观辩论、作品被质疑等情节,展现文艺工作者的困惑与反思,最终在毛泽东‘文艺为什么人’的叩问中,找到答案——文艺必须为人民大众服务”,蒲逊介绍,剧中鲁艺师生奔赴前线,在目睹了战士牺牲、百姓流离后,才彻底摒弃了“为艺术而艺术”的狭隘,从而创作出《白毛女》《小放牛》等深入人心的作品。正如主演杨帆饰演的李三妹,从初登场的迷茫到最终在战火中觉醒,其情感转折令观众动容,“这个角色让我深刻体会到,真正的艺术不是象牙塔里的独白,而是扎根土地、回应时代的声音。”

对此,导演傅勇凡指出:“剧中人物的转变不是一蹴而就的,而是血与火的洗礼、理论与现实的碰撞共同催生的精神觉醒”。

在《延水谣》舞台上,多种艺术形式的有机融合展现出了巨大魅力。当《黄河大合唱》《在太行山上》的旋律响起时,革命歌曲与戏剧情节便交织出激动人心的乐章,令观众仿佛置身于烽火连天的战场;而剧中穿插的陕北民歌信天游《延水谣》,则以质朴的旋律,深深唤起几代人的回忆。在舞美设计上,更是突破传统,创新地将黄土高原的苍茫与延安窑洞的质朴融入现代审美,通过光影与转台营造出时空流转的视觉效果,这让该剧具备强烈的艺术美感。

《延水谣》照亮了文艺工作者的使命之路

《延水谣》自首演以来,已在全国巡演数十场,反响热烈。许多观众在剧场中潸然泪下,亦在谢幕时自发合唱革命歌曲,沉浸于那段激情燃烧的岁月。一位中年观众说,当舞台上的歌声与战火中的呐喊共鸣,当文艺工作者的觉醒与人民的呼声共振,《延水谣》所展现和传递的,就不仅仅是历史的回望,更是精神的传承——它既让人感受到了艺术的强大魅力,更发见一个民族在危难时刻迸发的文化力量。

文化学者肖云儒在观剧后曾评价,“该剧唤醒了我对延安文艺的鲜活记忆,李伯钊、冼星海等艺术家的身影在舞台上重现,证明了真正的文艺永远与人民同行。”而剧作家欧阳逸冰则认为,作品不光具有历史价值,更以文学理论象征引发当代思考,“它提醒我们,文艺的使命从未改变——扎根生活,服务人民”。

蒲逊强调,创作《延水谣》是一次“红色文化的寻根”,“延安精神的核心是自力更生、服务人民。今天的文艺工作者同样需要这种精神,在浮躁的时代坚守初心,创作出有温度、有力量的作品”。

作为纪念抗战胜利80周年的献礼,《延水谣》入选优秀舞台艺术作品展演,具有特殊的历史意义。西安话剧院院长任雪迎表示,“80多年前,鲁艺师生以文艺为武器,为抗战发出怒吼;今天,我们用话剧重现这段历史,不仅是致敬先烈,更是呼唤新时代的文艺工作者赓续延安精神,创作出无愧于时代的作品”。

该剧的成功,有力印证了“文艺为人民服务”的生命力。从《延水谣》的舞台到现实,延安文艺座谈会的精神始终闪耀,它既是历史节点上的思想灯塔,更是激励当代文艺创作的永恒坐标,正如剧中台词所言,“我们的战士英勇无畏,因为他们的刺刀尖上带上了文化”。而《延水谣》以艺术之光,照亮了文艺工作者的使命之路。

华商报大风新闻记者 潘津

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: