文物见证陕西抗战历史

来源:三秦都市报 时间:2025-09-03 07:20:03 编辑:张进 版权声明

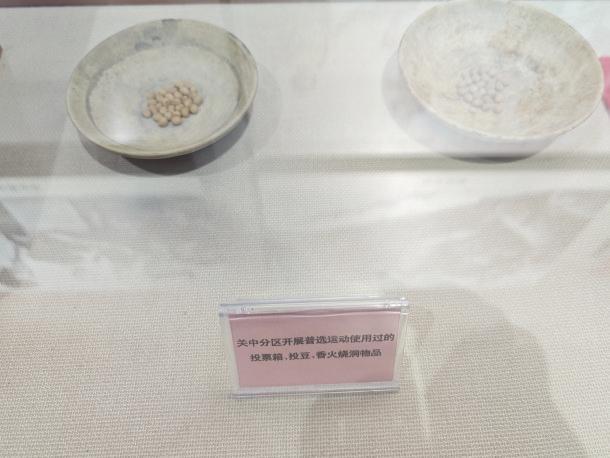

“投豆选举”相关展品。

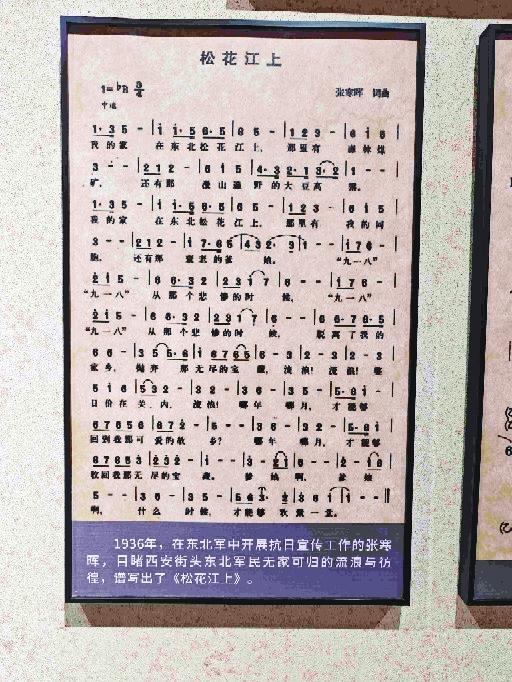

《松花江上》创作于西安。

海伦采访时使用的“沃特曼”自来水笔。

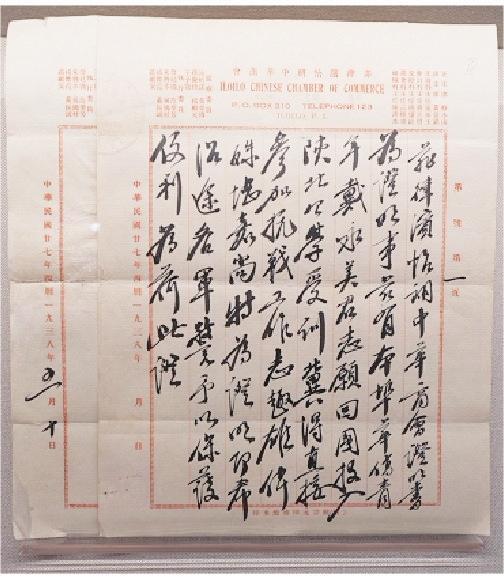

菲律宾怡朗中华商会为戴永美归国参加抗战开具的证明。

“我的家在东北松花江上……”每当熟悉的旋律响起,你是否知道,这首承载着民族伤痛与抗争的《松花江上》诞生于西安。在陕西,这样的“历史见证者”还有很多——一页写满赤诚的归国证明、一套见证民主的投豆工具……一件件文物讲述着陕西抗战的热血故事。今天,让我们一同了解它们背后的抗战故事。

“投豆选举” 陕甘宁边区的民主实践

抗日战争时期,陕甘宁边区是党中央的重要驻地。以陕西省咸阳市旬邑马栏为中心的关中分区,是陕甘宁边区的南大门。

位于旬邑县马栏镇马栏村的马栏革命纪念馆内,收藏着诸多珍贵展品,静静诉说着当年的民主探索与奋斗岁月。其中“投豆选举”相关展品尤为引人注目,这是关中分区推行民主普选的生动见证。

关中分区严格落实陕甘宁边区方针政策,依据《陕甘宁边区选举条例》,于1937年、1941年、1945年开展三次大规模普选,全面推行“三三制”原则——政权组成中,共产党员、左派进步分子、中间分子及其他分子各占1/3,以此完善抗日民主政权,调动各方面积极性。

马栏革命纪念馆讲解员门利娜介绍,当时陕甘宁边区因战乱、灾荒,群众识字率仅1%。为保障每一位公民的选举权利,分区创新推出“投豆选举”“香火点豆”等方式——候选人照片前摆一只碗,选民在经过认真思考后往对应碗里放一颗豆;或用点燃的香在候选人红布上烫洞,孔洞数量即为得票数。凡年满16岁,无论男女、宗教、民族、财产、文化差异,均享有选举权与被选举权。

在“投豆选举”展品旁,一块镌刻着“革命医师”的木质牌匾,进一步补充了关中分区“三三制”民主实践的鲜活故事。门利娜介绍,这块牌匾的主人是关中分区新正县雷庄村的老中医张治平,他也是边区“三三制”政权建设的直接参与者。“张治平常年在当地为群众治病,凭借高尚的医德与对边区建设的积极贡献,深受百姓信赖,后来成功当选为新正县参议员,以中间分子的身份参与到抗日民主政权的决策中。1945年11月,张治平去世后,新正县委、县政府专门赠予他‘革命医师’牌匾,这既是对他个人医术与功绩的肯定,更成为‘三三制’民主政策落地见效的鲜活历史见证。”门利娜说。

《松花江上》诞生于西安

9月2日,位于西安市建国路69号的西安事变纪念馆迎来众多参观群众。

在展厅一角,一群来自广东的游客正在驻足观看展品。带队的陈嘉颖表示,在西安事变纪念馆,能深刻感受到中华民族在危难时刻团结一心的精神。

“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那漫山遍野的大豆高粱……”纪念馆内,关于《松花江上》的介绍吸引了记者的注意。很多人不知道,这首家喻户晓的歌曲,诞生于西安。

这首歌的创作者是当时在西安省立二中(今陕西师范大学附属中学前身)执教的张寒晖。他是河北定县(今定州市)人,曾学习于北平人艺剧专。1925年10月加入中国共产党,1936年夏,受委派张寒晖来陕,任西安省立二中国文教员,同时开展抗日救亡宣传和统一战线工作。

为宣传抗日奔走呼告的张寒晖耳闻目睹了几十万东北军和普通民众流亡的惨景,他到西安北城门外走访东北难民,听他们倾诉对故乡和失去亲人的思念。激起了他创作的念头,最终写成了《松花江上》。

张寒晖在西安还参与了救亡宣传,成立“西安实验剧团”“西安铁血剧团”,自当导演和演员,演出了《不识字的母亲》《黑地狱》等话剧,编辑出版《老百姓报》,深受广大群众欢迎。

他的一生,除《松花江上》外,还创作了《游击乐》《去当兵》《军民大生产》等70多首抗战歌曲。时至今日,《松花江上》依旧广为传唱,它不仅是一首歌曲,更是历史的见证。

海伦・斯诺书写真实的中国

“您现在看到的这支‘沃特曼’自来水笔,是美国记者海伦・斯诺1937年前往延安采访时随身携带的重要工具,也是她记录中国革命真实面貌的‘见证者’。”在西安市北新街七贤庄的八路军西安办事处纪念馆内,馆员林峰站在展柜前,讲述着文物背后的故事。

作为美国作家、记者,海伦・斯诺是中国20世纪30年代诸多重大历史事件的亲历者与见证人。1931年,海伦初次来到中国,1935年“一二·九”运动爆发时,她和埃德加・斯诺(《红星照耀中国》作者)一起,不仅追踪报道学生爱国运动,还主动保护面临危险的学生。

1937年4月23日,海伦第二次来到西安,因外国记者的特殊身份被军警重点监控限制出行。4月30日她不甘困于西京招待所,以过人的胆识,冒着生命危险,深夜翻窗逃出西京招待所,摆脱军警的监控,于当日抵达云阳红军总部,并于5月2日抵达延安。

在延安的4个多月里,她在艰苦的条件下,凭借非凡的毅力与探索精神,采访了65位苏区人物,积累了27本采访笔记,后来据此写成纪实文学作品《红色中国内幕》(又名《续西行漫记》),向世界介绍了红色中国的真实面貌和中国革命的真相,成为国际社会了解中国共产党的重要窗口。

“海伦在她的延安采访录里,曾这样回忆这支笔。”林峰指着展柜中静静陈列的笔,逐字念出文献中的记载,“这就是我1937年随身带到延安的那支笔,就是用这支笔,我持续不断地书写了整整四个月,为我的四大本书以及《现代中国妇女》和《中国工运》的部分内容记录下了充足的一手资料。”

即便1940年海伦返回美国,这支“沃特曼”笔依然是她的忠实伙伴,延续着笔耕不辍的创作生涯。她一生总共完成了几十部著作,其中有一半是关于中国的。这支笔,作为中国革命的重要见证,不仅承载了海伦的历史贡献,更象征着她探索求真的个人精神。

直到20世纪70年代,已至晚年的海伦两次重返中国;1996年,她被授予“人民友好使者”荣誉称号,以表彰她为促进中美友好交流作出的贡献。

一页纸藏热血 见证华侨的归国抗战路

“这份泛黄的纸质证明,是菲律宾怡朗中华商会1938年为华侨青年戴永美开具的归国参军凭证,也是我馆珍藏的一级文物。它虽只有寥寥数语,却藏着一位华侨青年舍家卫国的热血故事,更映照出抗战时期千万华侨支援祖国的赤子情怀。”在八路军西安办事处纪念馆内,馆员林峰指着展柜中的一页纸,讲起了它背后的历史。

证明的主人是戴永美,1915年出生于福建南安,是一名在菲律宾生活的华侨。1937年全民族抗战爆发后,远在海外的戴永美深受抗日救亡运动感染,在当地积极参与抗日救国会的工作,为祖国抗战募集物资。随着前线战事愈发激烈,这位年轻的华侨再也无法安坐——他下定决心,要回到祖国,奔赴抗日最前线。

“要从菲律宾回国参加抗战,需要官方证明身份与目的,菲律宾怡朗中华商会便为他开具了这份关键文件。”林峰介绍。文件中清晰记载:“华侨青年戴永美志愿回国投入陕北公学受训,冀得直接参加抗战工作”。短短一句话,既明确了戴永美的华侨身份,也道出了他归国的核心目的——通过学习投身抗战,用实际行动保卫祖国。

1938年5月,戴永美与一批志同道合的华侨青年一道,经马尼拉、香港,由时任八路军驻香港办事处负责人廖承志介绍,通过八路军驻陕办事处(今八路军西安办事处纪念馆所在地)抵达延安。

到延安后戴永美改名戴行伍,先后在陕北公学和中央党校学习。1940年,戴行伍回到西安,在八路军驻陕办事处工作半年后返回延安,实现了奔赴抗日前线的愿望。

“这份证明不只是戴永美个人的‘归国通行证’,更是抗战时期广大华侨支援祖国的缩影。”林峰说。

在全民族抗战的艰难岁月里,像戴永美这样的华侨或不计个人安危、跨越重洋归国参军,或捐款捐物、组织救亡团体,用各种方式与祖国同胞共赴国难。

如今,这份静静陈列在纪念馆的证明,仍在向每一位参观者诉说着华侨群体的爱国赤诚,成为连接海外游子与祖国的珍贵历史见证。

文/图 本报记者 石喻涵

来源:三秦都市报

相关热词搜索: