“追梦中华·赓续华夏文脉”|宝鸡 在文明根脉与产业腾飞中书写时代新篇

来源:华商网 时间:2025-09-16 20:00:55 编辑:王莉文 版权声明

华商网讯(记者 董旭叶)这是一座铭刻“中国”之名肇始的古都——何尊深铸“宅兹中国”,青铜铭文穿越三千年风雨,见证华夏文明的原点与初心。

这是一片锻造大国重器脊梁的沃土——从万米深潜的钛合金球舱到钻探全球的石油装备,“宝鸡制造”闪耀着现代工业的智慧与力量。

这是一幅融汇历史与当代、工业与人文的壮丽画卷——张载祠里“为生民立命”的回响未绝,长乐塬上抗战工业的轰鸣犹在耳边,一碗擀面皮、一颗猕猴桃正谱写着小产品撬动大产业的共富新篇。

日前,“追梦中华·赓续华夏文脉”海外华文媒体陕西采访行在宝鸡启动。来自美国、加拿大、德国、西班牙、日本、马来西亚、阿根廷、埃及、南非等国家和地区的海外华文媒体,以及新华社陕西分社、陕西日报、华商报等中省主流媒体组成的22家采访团齐聚宝鸡,共同探寻华夏文脉的传承之路,见证这座历史文化名城在新时代的高质量发展实践。

在宝鸡,看见“中国”的开始

石鼓山脚下,宝鸡青铜器博物院静静矗立。这里收藏着48万件文物,尤以西周青铜器著称于世,是一座以青铜文化为主题的国家一级博物馆。

“何尊”是宝鸡博物院的镇馆之宝。这件铸造于西周早期的青铜礼器,腹底122字铭文中“宅兹中国”四字,是“中国”一词最早的文字记载。站在何尊前,海外华文媒体代表们凝神细观,感受着跨越三千年的文明传承。

精彩不止何尊。在宝鸡青铜器博物院内,极具历史价值的逨盘,内铸铭文21行372字,以第一人称记述了单氏家族8代人辅佐西周12位天子征战、理政、管治林泽的历史,第一次印证了《史记》中西周诸王世系的顺序,意义非凡。

周原是中国之源,是华夏文明之根,三千年前,古公亶父率领族人踏上周原,历经三代开创了一个王朝的赫赫辉煌。周原博物院一件件展陈的文物,见证着中华的灿烂文明。

位于宝鸡市扶风县的周原博物院,是在周原遗址大规模考古发掘基础上于1987年建立的遗址性博物馆。作为全国重点文物保护单位,这里收藏着周原遗址出土的万余件珍贵文物,其中青铜器以其数量之多、器型之大、造型之美、铭文之珍贵,堪称全国之最。

“周原遗址对于商周考古和研究方面有着举足轻重的地位,遗址内出土数量众多的青铜器为同时期同类器物的断代研究提供了可靠的标尺,对了解当时社会的政治、经济、文化提供了宝贵资料。”宝鸡周原博物院讲解员介绍说。

“真的是太震撼了!何尊首次铭刻“中国”,逨盘记载千年历史,让我深切感受到中华文明的源远流长。回去之后,我将通过中阿双语平台,把宝鸡文化传播给世界,让更多人了解陕西、读懂中国。”埃及中国周报副社长朱新娥说。

工业重镇,锻造大国制造脊梁

宝鸡不仅是文化名城,更是工业重镇。早在“三线建设”时期,就有许多大型国有企业沿陇海铁路汇聚于此。目前全市拥有规模以上工业企业1100余家,成为陕西经济发展的重要引擎。

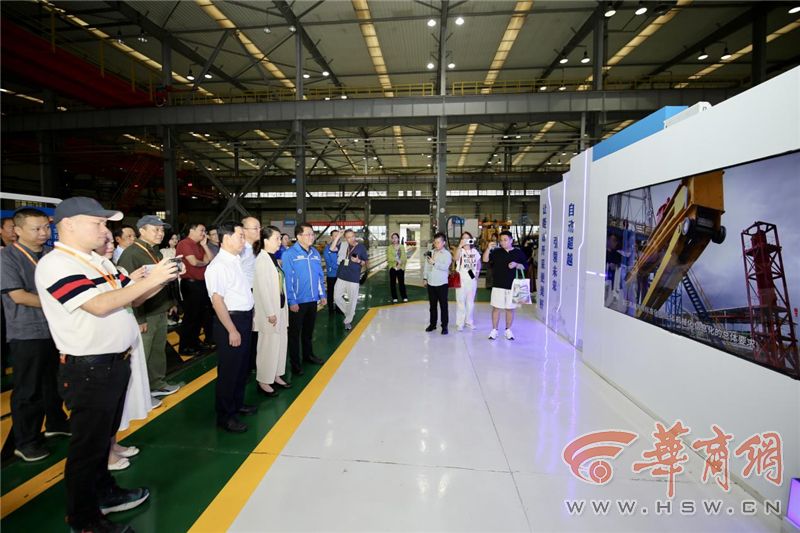

在中国石油宝鸡石油机械有限责任公司(宝石机械),采访团见证了大国重器的硬核实力。该公司前身为1937年成立的“陇海铁路管理局宝鸡机车修理厂”,现已成为集研发、制造、集成、销售与服务为一体的综合性能源装备企业。

“我们目前具备年产钻机135台、修井机60台、压裂装备120台的能力,产品覆盖全球80多个国家和地区,”公司相关负责人介绍,“尤其是在'一带一路'沿线国家,我们的装备深度参与当地能源开发,已成为中国制造走出去的一张名片。”

作为西部工业重镇,宝鸡工业基础雄厚、门类齐全。尤其这座城市占据国内钛产业的大半壁江山,被誉为“中国钛谷”和“中国钛工业的摇篮”。始建于1965年的宝钛集团,现已发展成为中国规模最大、体系最完整的钛及钛合金研发制造企业,拥有宝钛股份、宝色股份两家上市公司。

在宝钛集团展览馆,一个银色的“深潜器载人舱球壳”模型格外引人注目。2020年11月10日,“奋斗者”号万米载人潜水器搭载着由宝钛集团研制的钛合金球舱,于马里亚纳海沟成功下潜至10909米,创造了中国载人深潜新纪录。

“钛产品看起来离日常生活很远,实则广泛应用于航空、航海、医疗、体育等多个领域,”讲解员高卿雅指着展台上的钛自行车、高尔夫球头等产品说,“我们正推动钛材料走进更多高端民用市场。”

在永盛泰钛业有限公司,采访团看到了宝鸡钛产业链的深度延伸。这家国家级专精特新“小巨人”企业,聚焦于“高端钛合金材料研发与定制”,成为钛产业链中关键一环。

“我们的钛材产品以其优异的性能和可靠的品质,广泛应用于航空航天、电子制造、医疗器械、高端运动器材等多个重要领域。”永盛泰钛业副总经理王朝星介绍。

特色产业,打造百亿产业链条

宝鸡不仅有大国重器,也有贴近百姓生活的特色产业。擀面皮这一陕西关中地区特有的传统名小吃,尤以西府宝鸡地区为最佳,已发展成为风靡全国的特色小吃。

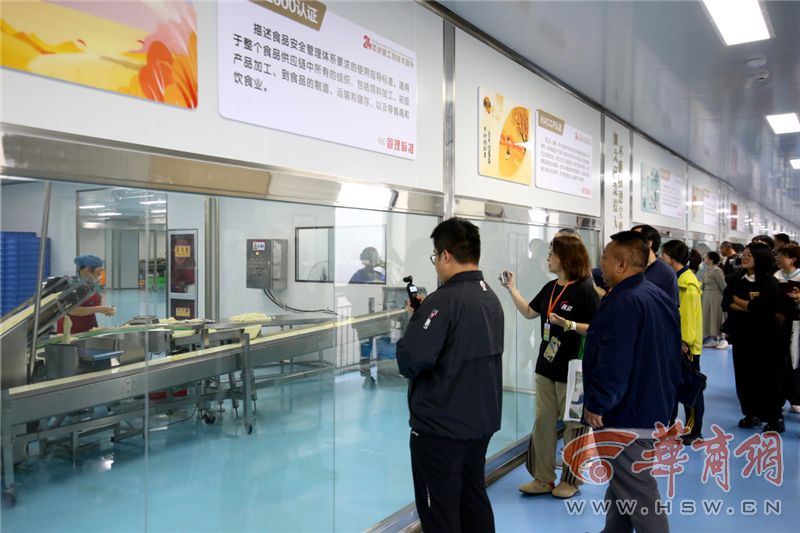

在陕西杂八得食品有限公司,采访团看到了擀面皮的现代化生产过程。智能化生产线上的机械臂有序工作,一张张透亮的擀面皮快速产出。从面粉搅拌、面皮压制到调味封装,标准化的生产流程让传统小吃实现了现代化升级。

“我们日产擀面皮3万张、调味料辣椒油0.8吨,年产值突破2000万元。”陕西杂八得食品有限公司董事长孙煊介绍说。擀面皮产业不仅带动了相关产业发展,推动了农民增收,也为附近许多村民解决了就业问题。

宝鸡市擀面皮产业发展促进会(原宝鸡市面皮行业协会)成立于2016年,现有会员单位及个人120家,服务生产企业30多家、实体门店4000多家、从业人员5万余人。

“2024年5月,我们被认定为陕西省第三批省级农村产业融合发展示范园,”宝鸡市擀面皮产业发展促进会秘书长高颖介绍,宝鸡擀面皮产品现远销34个国家和地区,年产值从2016年的12亿元发展至55.5亿元。促进会还积极推动“电商+扶贫”模式,被国务院扶贫办纳入《2018全国电商扶贫典型案例集》,并荣获“全国先进社会组织”“全国四好商会”等荣誉。

宝鸡市眉县南依秦岭,北临渭水,是猕猴桃的源生地,被称为中国猕猴桃之乡。在国家级(眉县)猕猴桃产业园区,采访团亲身体验了这个以猕猴桃为核心,集科研、生产、加工、销售于一体的现代化产业高地。

国家级(眉县)猕猴桃产业园区规划总面积2800亩,已基本建成科研商务与会展中心区、果品及果用物资交易区、鲜果冷藏处理区、综合加工区、仓储物流区、综合管理服务区6大功能区。

“园区年猕猴桃进场交易量达30万吨,其它果品年交易量10万吨,果用物资年交易额5亿元,深加工产品1万吨,综合产值40亿元,”国家级(眉县)猕猴桃产业园讲解员介绍,猕猴桃产业已成为当地农民增收致富的重要支柱。

在国家级(眉县)猕猴桃产业园陕西齐峰果业有限责任公司的生产车间,自动化分拣线高效运转,依次完成上果、除尘、排序、称重等流程。一筐筐饱满鲜亮的猕猴桃整齐码放,工作人员正紧张有序地进行打包装箱。

“上班的地方离家近,既能照顾一家老小,又能每月稳定拿工资,这日子真是美滴很!”陕西齐峰果业有限责任公司生产车间员工王女士笑着说,在家门口就能实现就业,钱包鼓了,心里满了,生活真有奔头!

园区的千裕酒业专注于猕猴桃果酒和果汁的深加工,产品线丰富多样,涵盖NFC猕猴桃汁、猕猴桃复合型果汁等,还为品牌方代工生产果酒。

“在产业链方面,我们处于猕猴桃产业链的后端,原料主要来自眉县当地的优质猕猴桃。”千裕酒业相关负责人表示,企业已经形成了较为完整的产业链,从专业采收,到冷库储存与维护,再到深加工,每一个环节都有专业的团队负责。

从一张面皮到一颗猕猴桃,宝鸡通过产业化、标准化、品牌化建设,将地方特色小吃和农产品打造成富民强市的重要产业,实现了生态效益、经济效益和社会效益的多赢。

文脉传承,精神高地 从关学思想到抗战精神

宝鸡的魅力,不仅在于物质层面的制造实力和产业活力,更在于精神层面的人文高度和历史深度。宝鸡这座城市始终承载着中华民族的精神追求和价值取向,成为中华文脉传承的重要节点。

在眉县横渠镇张载祠,采访团成员们沉浸式体验了关学思想的博大精深。“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”——这横渠四句,载于《张载集·张子语录》中,被历代仁人志士奉为精神圭臬。

张载祠前身为崇寿院,是张载年少读书、晚年讲学之地。元代元贞元年(1295年),开始在原横渠书院旧址上建张载祠,形成后祠前书院的格局。祠中收藏的“学达性天”匾额,是康熙皇帝为表彰书院对传承理学、培养人才的贡献特地赐予的。2024年,这里被陕西省侨联命名为陕西华侨文化交流基地。

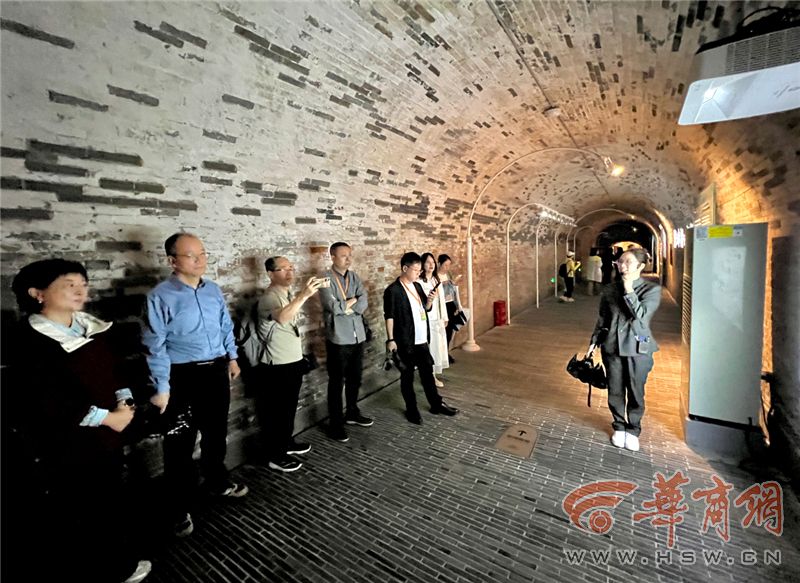

长乐塬抗战工业遗址公园是在民族企业荣氏申新纺织厂旧址上建成,现存抗战时期全国最大的窑洞车间、申福新办公楼、乐农别墅、薄壳车间等4处历史遗迹,是国内最完整的抗战工业遗产。

窑洞沿北崖一字排开,自东向西绵延展开,现存有19孔,最长的达110米,足以容纳2万锭纱机的前纺部全套机器和细纱机1.2万纱锭。抗战时期,这里曾是西北最大的工业园区,为前线输送了大量物资,是中华民族在艰难岁月中自力更生、艰苦奋斗精神的象征。

“九三阅兵仪式刚刚结束,我们走进长乐塬抗战工业遗址公园,感触尤为深刻。这段深藏在黄土之中的工业传奇,不仅是历史的见证,更是民族坚韧精神的象征,令人肃然起敬,心潮澎湃。”马来西亚海内外传媒集团主席续炳义说。

四天的采访行程,海外华文媒体代表们深入宝鸡的方方面面,从古代文明到现代工业,从传统文化到特色产业,全方位感受到这座千年古都融汇古今、持续创新的城市脉动。

这是一座城的奋进,更是一种发展理念的生动诠释。宝鸡用一张面皮、一颗猕猴桃讲述着小城大业、百姓共富的生动实践,更以深潜万米的钛舱、钻探全球的装备彰显着中国智造的力量。

站在新的历史起点,宝鸡这座承载着华夏文明原点的千年古都,正以厚重的文化底蕴为根,以强劲的工业制造为翼,在传统与现代的交融中迸发勃勃生机。

来源:华商网

相关热词搜索: