西汉、新莽的宗庙与社稷可能在这些地方

来源:华商网-华商报 时间:2025-09-19 20:22:28 编辑:方正 版权声明

西汉、新莽时期的宗庙与社稷建在哪里?

近日,《考古与文物》2025年第8期发表了中国社会科学院考古研究所研究员刘振东的文章《论西汉、新莽的宗庙与社稷》。文中结合考古新发现论述认为:西汉太上皇庙和高帝庙位于汉长安城内,陵旁也有陵庙;惠帝至平帝庙位于各自陵墓附近。新莽宗庙位于城的南郊,即1958~1960年在汉长安城南郊勘探发掘的第1~12号建筑遗址。关于第13、14号建筑遗址,有观点认为分别是西汉、新莽的社稷。而近年在第14号建筑遗址西部内外围墙之间勘探发现的南、北两处遗址,分别为西汉、新莽的官社、官稷。

太上皇庙和高庙建在长安城内,在郡国也有营建

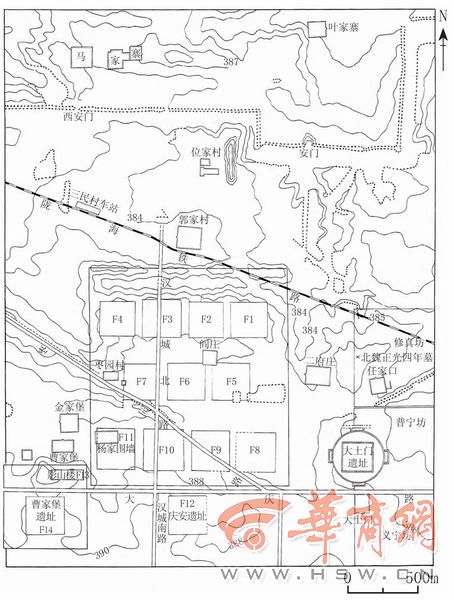

▲汉长安城礼制建筑分布示意图

文中介绍,汉室宗庙最早是汉高祖刘邦为其父营建了太上皇庙。关于其位置,据《三辅黄图》记载,是在长安城内“香室街南,冯翊府北”。若香室街是清明门大街,则庙在清明门大街以南。考古人员在清明门大街以南、安门大街以东、长乐宫西北部宫墙以北勘探到一处规模较大的建筑遗址,推测可能是太上皇庙的旧址。太上皇庙的主体建筑外应有内、外两重围墙,在内、外围墙间的西南部有冯翊府,东南部有内史府(两者均为西汉时期管理京畿地区的重要行政机构)。太上皇庙还在郡国营建,开汉室宗庙在地方营建的先例(设在郡国的还有高祖、文帝、武帝庙)。

惠帝为高祖营建的高庙,在长安城中。文中引述了《汉书·叔孙通传》的一段记载,文言文翻译为白话的大意是:汉惠帝因常从未央宫往东朝拜长乐宫的吕太后,又时常临时往返,多次实行清道戒严,感觉比较扰民,于是命人修建空中复道。正当复道在武库南侧施工时,叔孙通前来奏事,趁机请求密谈,说道:“陛下为何要在武库南侧修建复道?高皇帝(刘邦)的衣冠每月都会从陵寝请出,巡游到高庙祭祀(复道正位于这条礼仪通道的上方)。后世子孙怎能凌驾于宗庙通道之上行走呢!”惠帝闻言惊惶,当即下令:“立刻拆毁复道!”叔孙通却劝止道:“君主不可有公开的过失之举。如今复道既已开工,百姓皆知陛下原本的意图。不如在渭河北岸另建一座原庙,将高皇帝衣冠每月请至那里巡游祭祀,这样既能扩大宗庙规模,更是彰显大孝的根本。”惠帝于是下诏,命主管官员修建了原庙。据此记载推断,高庙当在未央宫和长乐宫之间的武库以南、未央宫以东区域。

以注解《汉书》闻名于世的三国至西晋时期学者晋灼在《汉书·叔孙通传》中注曰:“《黄图》高庙在长安城门街东,寝在桂宫北。”有研究者认为“城门街”为安门大街,高庙在安门大街以东的长乐宫西南角以南区域,可备一说。考古人员在安门大街以西、未央宫东南角以东处勘探发现一处建筑遗址群,其外有夯土围墙,结合上述文献,这处建筑群也存在是高庙旧址的可能性。

文帝在世自作“顾成庙”,景帝陵庙外围有方形壕沟

关于惠帝庙,《三辅黄图》记载是在“高帝庙后”。有研究者认为高庙与惠帝庙东西毗邻,都在长安城内的安门大街以东、长乐宫西南。但惠帝为避免复道从“宗庙道”上穿行,在渭北新立了一座高祖庙——原庙。文帝若将惠帝庙建在长安城内的高庙附近,定会遇到同样难以解决的问题,所以,惠帝庙位于长安城内的可能性不大。惠帝庙应在渭北的陵墓附近,也可能位于高祖原庙之西。

文帝在世时为自己建了“顾成庙”,自作庙者还有景帝、武帝、宣帝。刘振东研究员曾对顾成庙的位置做过考证,认为应在汉长安城的东郊偏南方。近年在西安市东郊的浐河故道上发现一座木桥遗址,被认为是文献记录的“南陵桥”。当时从文帝霸陵的寝庙游衣冠到顾成庙要经过这座河桥,说明顾成庙是在浐河的西边。

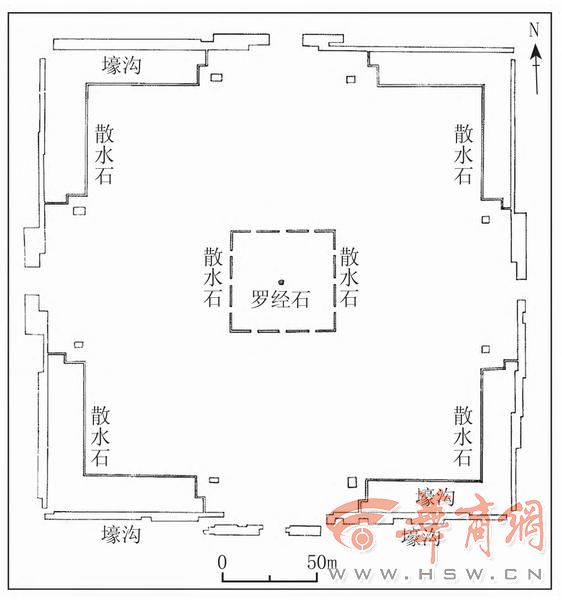

▲西汉景帝阳陵庙遗址平面图

景帝至平帝都是在陵旁立庙,景帝庙名“德阳宫”,武帝庙名“龙渊宫”,昭帝庙名“徘徊宫”,宣帝庙称“乐游”,成帝庙称“阳池”。文帝的顾成庙在长安城东郊偏南处,接近霸陵,惠帝庙可能在渭北安陵附近,加上太上皇和高祖也都在陵墓附近立有原庙,可见西汉十一陵及太上皇陵均有陵庙。

陵庙遗址在景帝阳陵做过勘探、发掘,即“罗经石”遗址。外围环绕方形壕沟,边长260米,每边设一门,壕沟内的四隅均有曲尺形廊房,中央的主体建筑呈方形,夯土台基边长53.7米,每边各有3个门,门道台阶依方位铺装四神花纹空心砖,四面墙壁及铺地砖按东、南、西、北四个方位分别涂抹青、红、白、黑四种颜色。

此外,宣帝为其父史皇孙刘进在长安城东郊的奉明立有“皇考庙”,哀帝“即位二年,追尊(定陶)共王为共皇,置寝庙京师,序昭穆,仪如孝元帝”。

文献记载“王莽九庙”,建筑遗址却有12座

▲汉长安城南郊礼制建筑遗址分布图

1958~1960年,在汉长安城南郊勘探发掘了12座建筑遗址(位置在汉长安城安门与西安门南出一公里的平行线之间)。其中,11座建筑遗址布置在一个方形围墙中,四面围墙上共设14个门。这11座建筑遗址分成南北三排,北排4座,中排3座,南排4座。另有一座建筑遗址独立于围墙之外的南部正中,北距南墙约10余米。12座建筑遗址的形制相同,都由中心建筑、围墙、四门和围墙内四隅的曲尺形配房组成。

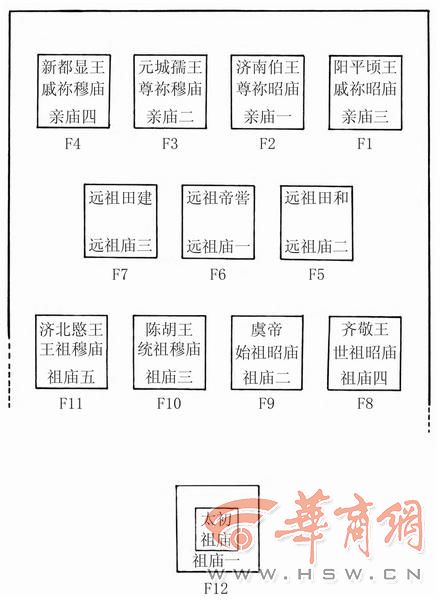

▲黄展岳复原“王莽九庙”庙号位序

考古学家黄展岳认为,该组建筑群遗址是文献记载的“王莽九庙”。《汉书·王莽传下》记载,九庙分别为黄帝太初祖庙、虞帝始祖昭庙、陈胡王统祖穆庙、齐敬王世祖昭庙、济北愍王王祖穆庙、济南伯王尊祢昭庙、元城孺王尊祢穆庙、阳平顷王戚祢昭庙和新都显王戚祢穆庙。但这样排布存在的问题是:庙号、庙数为9个,但建筑却有12座。黄展岳从文献记载王莽的世系中寻找答案,认为王莽另有3个远祖,即古帝祖先帝喾和古王祖先田和、田建,这3个祖先都有资格立庙,因庙数必须是常数,所以被排除在庙号之外。

历史学家顾颉刚则提出了另一个复原方案:将多出的3座建筑遗址设想为3个新庙,1个是王莽自留的庙,其他2个是预留给子孙有功德而为祖、宗者,也是对应到中排的3座建筑遗址。

12座建筑遗址以西,还有第13、14号建筑遗址

文中介绍,在这12座建筑遗址以西还勘探、发掘了第13、14号建筑遗址。

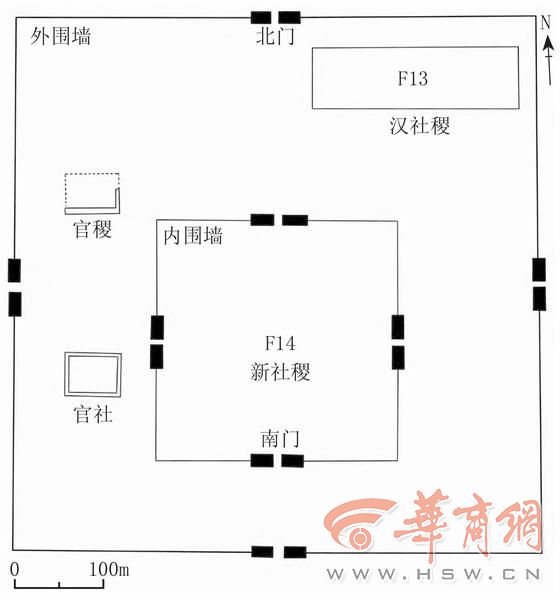

第13号建筑遗址的主体是一座东西向长方形的夯土台基,台基中部正北直对未央宫前殿。夯土台基东西残长240、南北宽60~70米。其布局是主体建筑居中,周施廊庑,另有8座房间为附属建筑。夯土台基始建于秦代,建筑为西汉早期重建,并沿用至西汉晚期。

第14号建筑遗址有两重围墙,平面呈“回”字形,外围墙东西长600、南北宽570米,内围墙边长273米。内、外围墙四面中央各开一门。围墙内未发现任何建筑遗存,可能是因为主体建筑为土坛,历久而毁不存。

对这两座建筑遗址,存在着不同的认识和观点。

刘振东研究员认为,第13号建筑遗址属于秦汉时期的大型建筑,其主体部分有可能是坛类建筑,坛顶雨水通过竖井和排水管道排向建筑的北部区域,所以不排除是社稷的可能性。主体建筑以北H2内出土1件陶盆底残片,上有隶体“共器”戳印,说明此盆应是祭祀用器,为此建筑的祭祀类性质添一旁证。此外,在主体建筑台基以北的东西两侧埋设有竖陶管,结合文献,这些竖管可能是用来插立羽旗的,用旗帜营造氛围是当时祭祀常用做法。

根据发掘报告,第14号建筑遗址外围墙北门西侧部分散水的做法与第1~12号建筑遗址相同,础石材质虽然与第13号建筑遗址同为天然片麻岩,但加工方法与成品形制却与第1~12号建筑遗址相同,推测是利用第13号建筑遗址的旧物加工而成。加之出土有玄武纹瓦当,所以判断其时代应与第1~12号建筑遗址相同。所以将其推定为新莽社稷是有说服力的。

▲汉长安城南郊礼制建筑F13、F14平面布局示意图

第14号遗址西部内外围墙之间,新发现两处建筑遗址

文中介绍,2012年,在第14号建筑遗址范围内勘探新发现两处建筑遗址:一处是在第14号建筑遗址西部、内外围墙之间偏南处,由四面夯土墙围成一个闭合空间,平面呈“口”字形,墙内未发现建筑遗存;另一处是在第14号建筑遗址西部、内外围墙之间偏北处,由2条夯土墙相交成“L”形,推测东墙北行后西折,南墙西端向北折行,则可围成一个平面呈“口”字形的空间,同样墙内不见相关建筑遗存。两处建筑遗址的布局及其与第14号建筑遗址的位置关系经过统一规划,它们之间当有内在关联。

梳理相关文献记载,西汉时期有三次社稷建设。最初是在高祖二年(公元前205年)立社稷,即太社稷(太社、太稷),后来又立官社,到西汉末平帝元始三年(3年)才由王莽主持立官稷。如将第13号建筑遗址推定为汉初所立社稷,此建筑的主体部分呈东西向长方形,若太社与太稷分立,可东西并列居其上。但从汉初至汉末分三次营建二社二稷、官社与官稷又是前后分立的情形看,它们不可能聚合在同一座夯土台上。新发现的两处建筑遗址,为探寻西汉社稷的整体样貌提供了新思路。

文章提出,西汉(太)社稷、官社、官稷应分居三处。第13号建筑遗址规模较大,被推定为(太)社稷,新发现的两处建筑遗址有可能分属官社与官稷。官稷位于官社之后,则南侧的建筑应为官社,北侧的建筑为官稷。

西汉并未形成“左祖右社”格局,王莽代汉后才形成

王莽代汉立新,都城及宫室百官虽辄改新名,但大多沿袭不变,因此,新社稷与汉社稷应在一处,同时很可能继承汉的(太)社稷、官社、官稷制度。第14号建筑遗址既为新社稷(太社、太稷),汉官稷又是王莽所立,也就是说王莽在立新(太)社稷时,有意保留汉的官社、官稷。这可能正是第14号建筑遗址拥有两重围墙的原因所在,因为若只用中心的建筑(太社稷),一周(内)围墙即可构成一个完整的建筑单元。之所以设置外围墙,正是为了将这两组建筑包围进来,从而构成一个完整的社稷体系,即二社二稷。第13号建筑遗址也被纳入外围墙之中,说明新莽时仍要对之加以利用,这应是造成内围墙偏于南部及内围墙东、西门道与外围墙东、西门道不相对应的原因。

文章认为,“左祖右社”是《周礼·考工记》所载营建国都的一项制度。西汉在长安城南郊是能够将宗庙和社稷规划、建设成“左祖右社”的布局,但实际上并没有这么做。因此,西汉一代并未形成“左祖右社”的城市格局。王莽代汉前即开始在长安城南郊规划和营建“新朝”的宗庙、社稷,并最终建成,即第1~12号建筑遗址的“王莽九庙”和第14号建筑遗址的新社稷,从而形成较为规整的“左祖右社”格局。特别表现在“王莽九庙”中规模最大、最为重要的第12号建筑遗址(黄帝太初祖庙)与第14号建筑遗址整体上是东西对应的。

华商报大风新闻记者 马虎振(图据《考古与文物》)

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: