七旬退休翁八年笔耕 为家乡著书立传

来源:华商网-华商报 时间:2025-09-22 18:08:19 编辑:方正 版权声明

近日,28万字的小说《大河滩》正式出版,74岁的杨文科——老杨总算了却了心中一桩大事。

望着一同完成的合计20余万字的《村庄的模样》、《家族往事》和《诗文》等作品,他坦言:这8年付出,值了!

微信“手写” 8年写了近50万字

“总算把心里这要紧事儿往前推了一些。”老杨感叹。

他坦言,这8年间几乎没在凌晨3点前睡过一个安稳觉,不停地构思框架、打磨字句,只要有灵光一闪,立刻拿起手机记录。

“说实话,年纪大了身体确实有点吃不消,家人总操心我的健康,却也深知我想把这些故事写出来,都不拦我。老伴儿这些年从没嫌我不干家务,儿子也总耐心帮我处理排版琐事……”老杨说,“毕竟这几十万字全是我在手机微信上一笔一划写出来的。起初,我写完一大段才发给亲友们提意见,但几次误碰按键导致文稿不见了,只能重新再来。更惊险的一次是微信突然故障只能重新下载,安装好后怎么也找不到此前的文稿,急得我在微信里挨个发消息,求大家把存下的稿子再发给我。自此以后,我长了教训:每写一段就立刻发到家族群里,既是备份留底,也能听听家人的修改建议。”

这4部作品里,让老杨花心思最多的就是小说《大河滩》,出版前光是大幅修改就有4次,其余3部都是创作小说的间隙,见缝插针完成的。

问他为啥70多岁了还有执念写一部小说?

“我对家乡的历史及过往有一份深深的眷恋与热爱,想把家乡的地域风貌、乡俗民情通过《大河滩》里既有‘原型’又有‘虚构’的故事与人物展示出来,表达出农民也有忧国忧民、舍私而求大义的高尚品质,更有支援陕北的革命情怀,歌颂农民的勤劳和对美好生活的不懈追求,揭示了人性的美与丑,善与恶。”老杨想了想说:“另外,我年轻时多次和陈忠实先生一起参加文学培训班。虽交情不深,敬重始终。2016年得知陈先生逝世,心里一沉,突觉时间紧迫,心底一些想法被唤醒了。”

挥之不去的童年“饥饿”记忆

“饥饿”是老杨童年里最清晰、也最挥之不去的烙印。

正如小说《大河滩》开篇一样,草滩王家堡村的杨氏先人,最初为生计所迫,辗转漂泊后才在渭河与灞河交汇处落脚生根。凭着智慧与韧性,一代代先人在河滩地上“折腾”,不仅改写了土地的命运,更改写了自己的命运。

他们在纵横交错的地块上修起几十条大中小渠,将低洼荒芜的河滩地改造成遇旱能引水灌溉、遇涝可退水复耕的 “道道田”,同时修路植树、广种果树,一点点将贫瘠的大河滩打造成瓜果飘香的 “小江南”。

“再加上经营油作坊等生意,杨家慢慢就兴旺起来了。”老杨的话语里藏着对先辈的敬意。

但上世纪20年代,老杨的父亲参军负伤后转业地方任职,性子直爽的他仍带着几分 “公子哥” 的不羁,终究很难融入官场。

1945年,老杨的父亲带着家人从西安城重回王家堡。好在解放前夕,老杨父亲听劝,陆续通过变卖、赠予等方式处理了家中良田、树林,还辞退了雇佣的奶妈、厨师、长短工,躲过了不少麻烦。

1951年,老杨出生时,家道早已不如往日,在家中男孩中排行第六,得名“老六”。

“听家里人说,我三四岁时,村里正从‘互助组’过渡到‘合作化’。”老杨说,也就是把各家分到的田按三到七户的不同规模聚拢起来,村民搭伙耕种、管护,家畜农具也统一使用,粮食按出工次数分配,但劳动力不足的家庭通过补钱领粮。到了1958年,合作社就改组为“人民公社”,村子也变成了“生产大队”。

老杨也正是这一年在离村不远的庙里上了小学,他还隐约记得一段时间内红火的集体食堂、和傍晚几乎照亮半个村子的炼钢炉。

可热闹很快被饥饿取代,1960年前后,先是村里赶工搞 “高产试验田”延误了播种,又遇到旱涝急转的天灾,渭灞河沿岸出现连年丰收后的首个欠收年。

“集体食堂一下子萧条了,我们小孩每天从食堂端回家的不是稀汤面就是稀粥。我每天挺着‘大肚子’去上学,还没走到校门口,肚子就空了,尿瘪的,饿得一整天都提不起精神。”

老杨印象中,集体食堂大概在1961年彻底解散。又因旱情持续,村里种的苞谷大多长势萎靡,只有河滩地里的一片勉强存活。“消息一传十,十传百,家家户户都提着笼子往那儿去。”老杨说,去的多是女人和孩子,采些苞谷后用草一盖,装模做样带回家,只为能多填一口肚子。

老杨记得那年秋天,日子难到了连当柴烧的苞谷秆都成了“救命”宝贝。村上把苞谷秆集中起来,粉碎、蒸煮、沉淀后制成“玉米秆淀粉”,按户分配给大家充饥。“各家各户都用这粉蒸馍,蒸的馍又硬又糙,加上一点调味儿的菜油都没有,实在难以下咽。”老杨记得他妈妈每次吃前都用酱油烙一烙,让馍软一些,才能勉强下咽。

他打趣说:“我曾把这馍掰了一块扔给学校里散养的鸡,那鸡看了我一眼,不情不愿地啄了两下,大概实在难以下咽,扭头就走了。”

对 “饥饿” 的记忆,大概到小学三、四年级才结束。

文艺创作的天赋逐渐显露出来

但老杨说现在回想起来,他的童年还算幸福。

“家里人相亲相爱,还有浓厚的文艺氛围,到小学四年级时,我已经成了一个手不离字典的‘书迷’。四大名著、三言二拍等古典文学名著,《红旗谱》《红岩》《迎春花》《林海雪原》等近现代名篇,乃至前苏联的多部文学巨著,我都翻了个遍。” 老杨对此颇为得意,“记得恩师王志良拿起我倒扣在课桌上的《红楼梦》问:‘你能看懂?’我点头又摇头,当时虽然一知半解,但总有热情去看看里面写了哪些故事。”

老杨在戏曲方面的天赋也慢慢显露。

期末文艺汇演时,他主动向老师建议为同学们排演《智取威虎山》。“我先带同学回村,偷偷钻进村‘社火’箱子的本家叔家中,挑了一麻袋的‘刀枪剑棒’,回去后按角色选演员、排戏。”老杨笑说,“表演时,我还用锅灰和颜料给大家上妆,最后拿下了一等奖。”

老杨这才说起,这份文艺禀赋,多少有点家学渊源。他的母亲擅长唱歌,大哥在省文工团搞歌剧,二哥在市话剧院搞话剧,其他哥姐也都是村业余文艺团的骨干。

“多少遗传了点文艺细胞,我从小就爱看戏。1965年,社教运动刚开始,我上初一,还当上了班级文体干事,排活报剧、当校合唱队领唱,还兼指挥打拍子…… 可随着家里被补划成为‘地主’,干事先当不成了。尽管音乐老师依然器重,但我还是少年心性,不知咋的自己就撂挑子不干了……” 接着,老杨又说起“文革”时被抄家,父亲三次被批斗游街,没忍住哭了起来。

“还是说点高兴的事吧。”老杨话锋一转,“1966年,‘文革’一开始,学校停课,家里被抄,我无事可做,却从广播、报纸了解到红卫兵全国革命大串联的消息。又恰逢学校筹备‘毛泽东思想文艺宣传队’,我因此前在文艺方面的特长被破格吸收,更因此争取到了和大家一起大串联到北京接受毛主席接见的机会。”老杨说,从北京回来后又无所事事,到1967年一开学,才16岁本该上初二的老杨领了一张初中毕业证,就返乡务农了。

干了几年农活的老杨,在1973年收到了几年间唯一的好消息。

“我爸接村干部的通知,我们家被撤销社教运动时划的地主成分,恢复土改划定的小土地出租成分,同时为‘文革’时抄家平反,没收的财物、宅院也退还了。”时隔七八年,老杨终于陪着父母回到一片荒芜、杂草丛生但属于自己的家。

1974年,老杨被 “草滩公社毛泽东思想文艺宣传队” 选中,得以再次开启文艺之路。那时候,文艺演出慢慢突破了样板戏的限制,开始鼓励多种形式创作。” 他说,小戏曲、对口词、快板、相声、填词、舞蹈…… 凡是能尝试的,他们都一一探索,积压在心头的阴郁,也在创作与表演中一扫而光。

1975年,老杨奉命参加“草滩公社指挥部”工作,负责组建“战地文艺宣传队”,并在1976年初夏率队参加“西安郊区两塬平地大会战”。

“当时给我们的要求就是就地取材编创节目,开展塬区会展文艺宣传活动。” 老杨说,“地里大家正热火朝天平地,我们文艺队一上来,红旗一插,大家就坐在田间地头欣赏我们的表演,同时休息休息。”

可变故再次袭来,随着唐山大地震的发生,以及毛泽东、周恩来、朱德等领导人的相继逝世,加上西安连日阴雨,会战被搁置。到当年10月,“四人帮”被粉碎后,会战因非议太多最终宣告终止。

“我又回了公社宣传队。”老杨说,但随着1978年底十一届三中全会召开,宣传队的创作素材彻底被拓宽——家庭联产承包责任制的推行、独生子女政策的倡导、鼓励婚事新办不要彩礼的新风…… 这些贴着农村烟火气的话题,都成了他们笔下、台上鲜活的内容。

“想和有想法的年轻人把《大河滩》的故事写下去”

1979年,老杨被调入刚成立的草滩公社文化站担任站长。自幼就热爱文艺的的他开启了一段如鱼得水的旅程。

“近水楼台先得月,这一时期我接触了许多国外文学名著,莎士比亚、列夫•托尔斯泰、肖洛霍夫、陀思妥耶夫斯基、罗曼•罗兰、大小仲马……他们的代表作、成名作,我一本一本地读着。其中,雨果的《悲惨世界》最让我着迷,不仅是对人物细致的刻画,更是字里行间流露出的对劳动人民深切的理解与同情,影响着我。”老杨的语气里多少有些怀念,“《收获》和《小说月刊》更是我的最爱,每次邮递员把杂志送来,都得先从我手里过一遍。”

说完,老杨爽朗地笑了起来。

凭借出色的工作能力,1995年,老杨又迎来了职业生涯的新挑战,他被调往区影剧院担任经理。老杨感慨说:“此后,行政事务繁杂,这段不提了。但在这之前,我也是实实在在搞了大半辈子的群众文化工作啊。”

坐在一旁同村的热心人杨文革忍不住插话道:“叔,您再给我们讲讲您写的《大河滩》呗!说实话,叔,这本书我没看够。它从上世纪20年代写起,讲述了国民政府统治时期,一些村民暗中支持地下党员的故事,可到抗战胜利就突然结束了,真让人心里痒痒,特别想知道后续的发展。”

王磊也在一旁点头表示赞同:“首先,要向病中仍笔耕不辍的六元伯(老杨)致敬。作为王家堡的年轻一代,很荣幸在《大河滩》出版前通读两遍,这才对我们村百年前的地理风貌、人情民俗有了真切了解。六元伯这本小说‘复活’了百年前王家堡的芸芸众生,如今村子虽已拆迁,但有了这部小说,村子就能在另一维度里永存,就像村里古庙前的斑驳碑文,让我们能跨越时光,感知先人们留下的精神印记。”

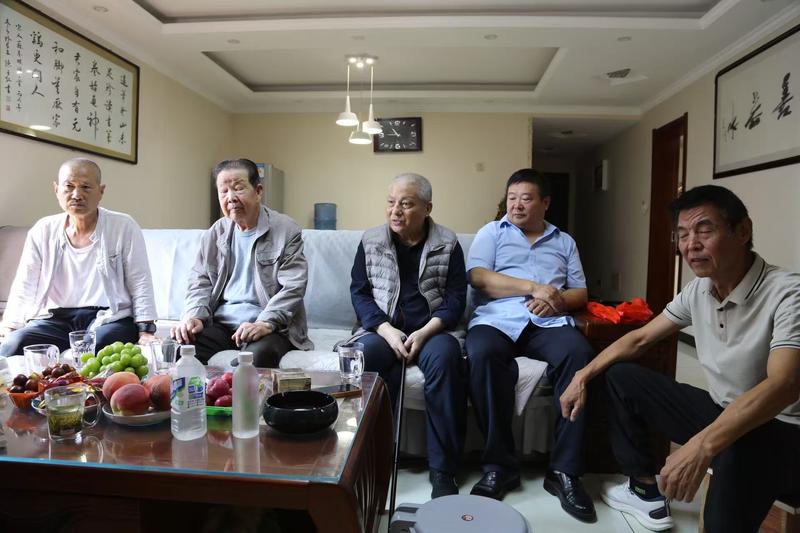

86岁的杨文生说:“老杨不容易,书里描写的许多场景都不是他的经历,他却通过和老人打听、查资料等等,把这些故事如实、生动地记录下来,让大家有一个可以回忆的凭据,真好。”

老杨认真听着大家的意见,也认真地回复说:“其实,我一直在构思后续的故事,想把大河滩杨氏家族的故事更完整地记录下来。只是现在年纪大了,精力大不如前。真心希望能有热爱写作、有才华的年轻人和我一起,完成这个心愿,把我们的故事继续讲下去。”

华商报大风新闻记者 付启梦

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: