石峁遗址:黄土高原上的文明回响

来源:新华网 时间:2025-09-24 08:57:12 编辑:张进 版权声明

气势恢宏的史前巨石之城,默默在陕西黄土高原北部沉睡了四千多年。石峁,这处探索中华文明起源与发展的重要遗址,在考古工作者的手铲毛刷之间,缓缓揭开了神秘的面纱。

横亘在陕西榆林神木市石峁山塬上的古城遗址,历史上一直是个谜。明万历《延绥镇志》是最早记载石峁遗址的地方志,编纂者将这个庞大的古城遗址误判为唐代城址。1927年,天津《大公报》以“陕北发现汉匈奴古物”进行了相关报道。上世纪50年代,石峁首次进入我国考古工作者的视野,陆续发现断续分布的石砌城墙、大量玉器及房址、墓葬、灰坑等遗迹。

2011年,石峁遗址开始了大规模的科学系统发掘。10多年持续的考古工作让石峁遗址的基本面貌逐渐清晰:

规模最大的史前城址显示中国早期文明的奇迹。石峁遗址已发现由皇城台、内城和外城三个层次构成的石城及城门、墩台、马面、角台等附属建筑,其中外城东门与皇城台开创了中国都城正门结构的先河。

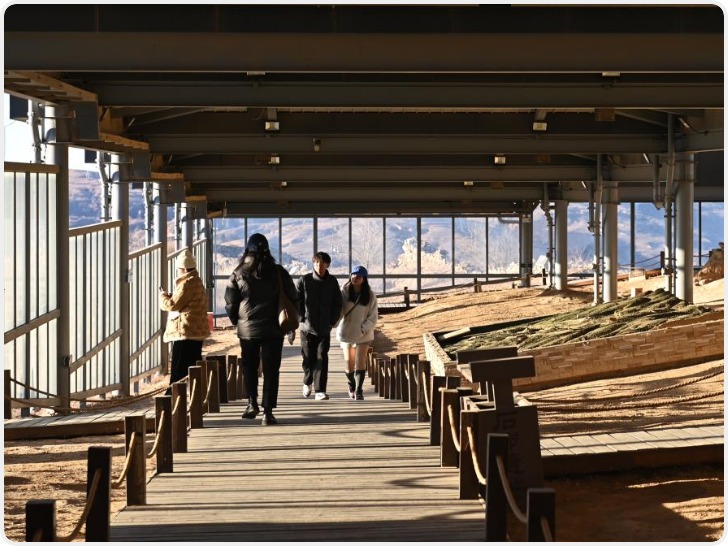

游客在石峁遗址参观。新华社记者李一博 摄

从远处遥望,皇城台如同一座宏伟的“金字塔”,四周石墙依山势垒砌,层层相叠。作为石峁都城的权力中枢,考古发现其顶部建有宫殿群、水体设施和贵族墓葬区。碳十四系列测年及考古学证据表明,石峁城址初建时代不晚于公元前2300年,大致废弃于公元前1800年前后,面积达400万平方米以上。

皇城台宫殿建筑遗址发现的石雕,是石峁遗址考古中最引人瞩目的文物。其中,位于宫殿西南廊道转角处,有一件弧形巨型神面石雕,巧妙地标示出建筑的转向与空间变化。陕西省文物局副局长孙周勇说,石雕上的神面仿佛连接着人间与超自然世界,这不仅是石峁先民沟通天地的精神通道,更是族群认同的文化图腾。

珍藏于石峁博物馆的柱体双神面大石雕。新华社记者张京品 摄

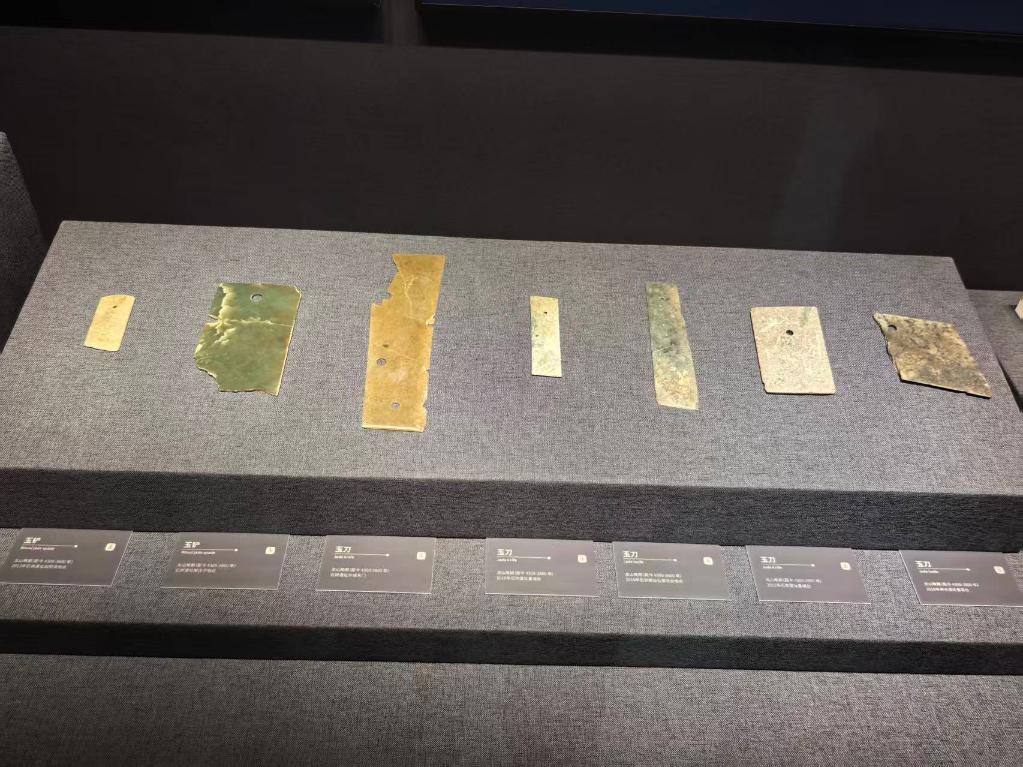

大量考古新发现刷新对中华史前文明高度的认知。石峁一带并非产玉之地,但石峁遗址考古发现却以数量庞大、器类独特的精美玉器而闻名。至少从20世纪20年代起,大量从石峁遗址流散的玉器被民间和海内外博物馆等机构收藏。石峁遗址的石墙缝隙里,多次发现被嵌入玉制品,形成“藏玉于墙”的神奇习俗。

展陈于石峁博物馆的玉器。新华社记者张京品 摄

不久前,一件去年发现于石峁遗址的鹰纹玉钺首次对外披露,栩栩如生的纹饰引起广泛关注,为解读石峁先民的文化信仰提供了珍贵实物。

此外,石峁遗址还发现大量做工精细的骨针、卜骨、乐器等。在这些出土物中,玉器最薄的地方只有0.03厘米,口簧等乐器至今还可拨奏吹响,骨针在显微镜下观察到的针孔直径最窄300微米。

“这些可以说是当时的高精尖技术,”陕西省考古研究院石峁考古队队长邵晶说,“石峁为中华文明探源提供越来越多的实物证据。”

石峁博物馆珍藏的骨针。新华社记者张京品 摄

石峁遗址的考古成果引起了众多学者和文博爱好者的关注,陆续获得“全国十大考古新发现”等称号。石峁遗址管理处处长刘亚功说,通过对这些考古成果的研究,学界陆续提出了石峁遗址是先夏之都、黄帝部落居邑等观点。

科技力量的融入让石峁4000年前的文明回响至今。在考古工作中,体质人类学、测年、动植物考古、古环境、古DNA等学者深度参与石峁的田野考古工作,MR全息可视技术被应用于遗址的展示与活化利用中。宏大的城防体系、精巧的出土文物,都通过全息多媒体影像以三维动态方式精准复原,越来越多的公众参与到这场穿越四千年的中华文明时空之旅。

如今,石峁遗址被列入《中国世界文化遗产预备名单》,这里已建成石峁博物馆和国家考古遗址公园。“游榆林,到石峁”正在成为游客的新选择,人们在此惊叹古代先人的智慧、追寻中华文明绵绵不绝的密码。(记者杨一苗、张京品)

来源:新华网

相关热词搜索: