有着1700余年历史的大兴善寺,不仅是西安现存历史悠久的佛教寺院之一,更是中国佛教密宗的祖庭,位于西安城南闹市中。

从地铁2号线小寨站A口出来,穿过车水马龙的兴善寺西街,红墙黛瓦的寺院轮廓渐次清晰,步入山门,仿佛一下子从现代都市穿越千年。

山门寻古:千年古刹的起点

远远望见的山门,灰砖拱门庄严肃穆,两侧石狮子昂首挺胸,虽历经风雨侵蚀,仍难掩古朴气势。门楣上“大兴善寺”四个鎏金大字,与这座寺院的悠久历史遥相呼应。大兴善寺的历史,可追溯至西晋武帝泰始二年(公元266年),初名“遵善寺”。彼时佛教初传中原,长安作为都城,成为佛教传播的重要据点。到了北魏时期,寺院几经扩建,规模逐渐扩大。而其真正的辉煌,始于隋代。

隋文帝杨坚登基后,因少时曾在佛寺寄养,对佛教怀有特殊情感。开皇二年(公元582年),他下诏在长安城南新建大兴城,遵善寺恰好位于其靖善坊内。杨坚遂将寺院扩建,并赐名“大兴善寺”,取“大兴城”与“靖善坊”之名,同时将其奉为皇家寺院。此后,大兴善寺迎来了第一次鼎盛时期,占地4.5万平方米,殿宇鳞次栉比,僧众逾千人,成为当时长安城内规模最大、地位最高的佛寺。

天王殿与古柏:岁月的印记

踏入山门,迎面是开阔的广场,广场尽头便是天王殿。这座重檐歇山顶建筑,虽是近年修缮,但其建筑格局仍保留着唐代寺院的规制。殿内弥勒佛笑迎众生,四大天王怒目护法,神态栩栩如生。殿前两侧的古柏,树干粗壮,枝繁叶茂,据考证已有千年树龄,它们见证了大兴善寺的演变。

隋末唐初,寺院曾因战乱一度衰败,至唐玄宗时期,随佛教密宗的兴起,大兴善寺迎来了最辉煌的时代。当时,印度高僧善无畏、金刚智和不空先后来到长安,均驻锡在大兴善寺,翻译佛经、弘扬密法,被后世尊为“开元三大士”。在他们的努力下,大兴善寺成为中国佛教密宗的发源地,不仅吸引了众多国内僧众前来学法,还远播日本、朝鲜等国,对东亚佛教发展产生了深远影响。日本的空海大师(弘法大师)曾来唐求法,研习密宗后归国创立真言宗,其法脉便源自大兴善寺。

大雄宝殿:密宗祖庭的核心

穿过天王殿后的庭院,便来到了寺院的核心建筑——大雄宝殿。这座大殿地基高耸,黄瓦红柱,气势恢宏,彰显着皇家寺院的气派。与一般汉传佛教寺院不同,殿内供奉的是密宗的五方佛,即中央毗卢遮那佛、东方阿閦佛、南方宝生佛、西方阿弥陀佛、北方不空成就佛,这正是大兴善寺作为密宗祖庭的标志性特征。

殿内的五方佛造像,虽为重塑,但造型风格仍遵循唐代密宗造像的规范,法相庄严、肃穆。据史料记载,唐代的大雄宝殿内,曾供奉着由不空法师主持塑造的密宗造像,还珍藏着大量由“开元三大士”翻译的佛经,其中不少是孤本。可惜的是,唐末黄巢起义爆发,大兴善寺大部分建筑被毁,许多珍贵的经卷、造像流失。

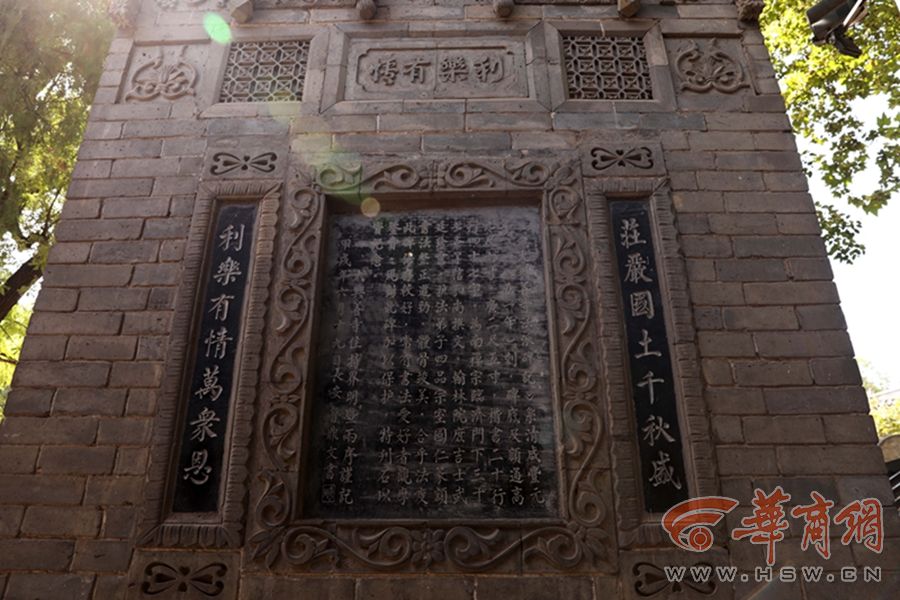

后院探秘:陨石传说与千年传承

从大雄宝殿左侧绕行至后院,这里相对清幽,却藏着不少与历史相关的遗迹。院中矗立着一座黑瓦凉亭,内供密宗护法大黑天神,香火旺盛。凉亭后方,一块黝黑的石头静静矗立,旁有石碑记载:此石为唐代不空法师讲经时,天降陨石。传说虽带有神话色彩,却反映了当时人们对不空法师的崇敬。

后院的密宗法脉传承展览室,通过图文、实物等形式,详细展示了“开元三大士”弘法的历程、密宗的发展脉络以及大兴善寺的历史变迁。宋元时期,寺院几经兴废,明代曾进行过大规模修缮,基本恢复了主要建筑格局;清代康熙年间,又对大雄宝殿、天王殿等进行了重修,才形成了现在我们所见的寺院规模。

如今,大兴善寺不仅是佛教徒心中的圣地,更是游客感受历史、寻求净心的去处。 华商报大风新闻记者 陈团结 文/图

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: