渭南蒋家遗址发现五千多年前微笑陶塑人面像

来源:华商网-华商报 时间:2025-10-12 19:37:29 编辑:方正 版权声明

“这个微笑的陶塑人面像的精致程度,突破了以往我们对这一时期同类发现的认识。”10月11日,陕西省考古研究院举行考古成果集中发布,陕西渭南蒋家遗址考古队成员辛宇在介绍中这样说。

自仰韶中期沿用至仰韶晚期,遗存主要为庙底沟文化中期

蒋家遗址位于陕西省渭南市临渭区向阳街道蒋家村东,遗址所在的沋河流域遗址分布众多,南约10~11千米为史家遗址和北刘遗址。2024和2025年,为配合渭南市蒋家水厂项目建设,陕西省考古研究院联合渭南市博物馆与临渭区博物馆对建设用地范围进行全面考古发掘。“在蒋家遗址共计清理了庙底沟文化时期的房址、灰坑、陶窑等遗迹近1100处,出土了大量陶、石、骨、角器等遗物。”

蒋家遗址为一处面积较大的仰韶时期聚落,主体遗存为庙底沟文化。出土陶器以泥质红陶为主,夹砂红陶、泥质灰陶次之。纹饰以素面居多,其次为绳纹、线纹、附加堆纹。彩陶数量较多,以黑彩、褐彩为主,彩陶纹样常见勾连回旋纹、弧线纹、西阴纹、圆点纹及简化鱼纹等,还发现了少量的白衣彩陶。器形包括重唇口尖底瓶、葫芦口瓶、盆、钵、罐、杯、釜、灶、瓮、釜形鼎、器座和器盖等。初步判断蒋家遗址庙底沟文化阶段遗存的时代主要为庙底沟文化中期。此外,在一些遗迹单位中也见庙底沟文化早期遗物。

“蒋家遗址庙底沟文化时期先民利用自然地势落差,结合人工开挖宽阔壕沟筑成聚落。聚落内部大型房址、灰坑、陶窑、墓葬等要素齐全,聚落营建经过统一规划。在遗址外壕以外向南的发掘区,庙底沟文化时期的遗存分布密度明显降低,发现少量仰韶晚期文化遗存。这表明该遗址自仰韶中期沿用至仰韶晚期,并沿沋河东岸存在向南迁移的动态发展过程。”

发现残存总面积超210平米房址,居住面加工考究

经考古发掘发现的相关遗存中有房址4座,均遭受较为严重的破坏。两座仅残存部分白灰地面,形制不辨;另外两座均为半地穴式建筑,其中一座编号为F3,位于北发掘区北端。

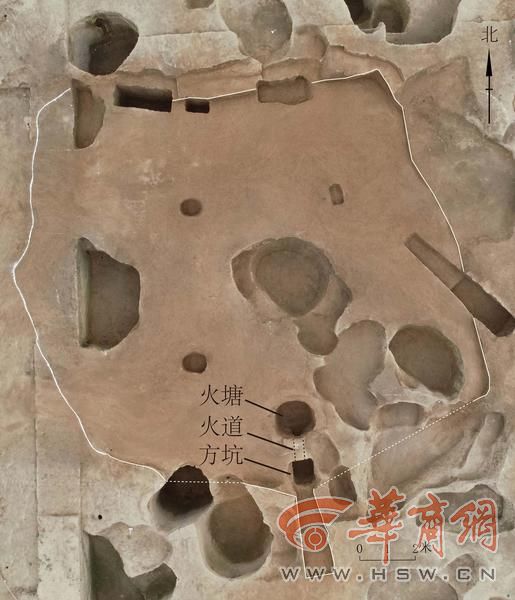

该房址坐北朝南,由门道、灶和居室组成。门道位于房址南侧中部,平面长方形,剖面斜坡状。灶位于门道与居室相接处,由操作坑、火道及火塘三部分组成。居室平面近方形。室内南北14.2、东西约15米,残存总面积约210平方米。

室内居住面加工考究。经解剖,最下层为经过火烤的生土层,属于房址的基础部分;中间一层为黄褐色草拌泥层,质地坚硬,厚8~12厘米;表层仅在火塘口缘附近及室内局部有所保留,白灰硬面,平整光滑,厚约1~2厘米。

室内共发现柱洞3个,大体均匀分布于居室中部。按同期大房子常见形制,该房址应有4个室内柱洞。房址壁面及边缘未发现明确柱网结构,在现存半地穴室内墙北端向外延伸出0.45~1.2米宽垫土台。

“这个房址是保存比较好的一座房址,是五边形的。它在庙底沟文化时期是已经达到了最顶级的那种大房址的规模,所以也彰显了当时这个聚落在这个区域中心的重要地位。”

在一座灰坑内发现五千多年前微笑陶塑人面像

瓮棺葬仅发现一座,位于北发掘区。葬具由1件陶尖底瓶、1件陶绳纹鼓腹罐和1件陶高领罐的碎片组成,尖底瓶底部被打掉不存,陶绳纹鼓腹罐仅有口腹残片。瓮棺内见有人骨,已朽成粉末,葬式不详。

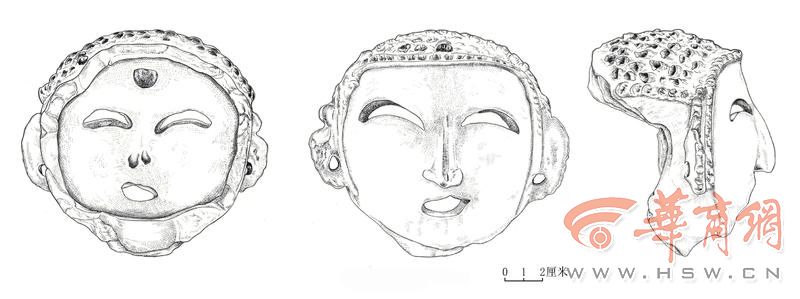

辛宇介绍,截止2024年底,共清理仰韶中期灰坑652座。其中在位于中部发掘区西南部、编号为H13的灰坑内,出土了1件陶塑人面像。“这种人面形的艺术造像在庙底沟时期是比较流行的。但蒋家遗址出土的这件非常生动,可以说,其精致程度突破了以往我们对这一时期同类发现的认识。”

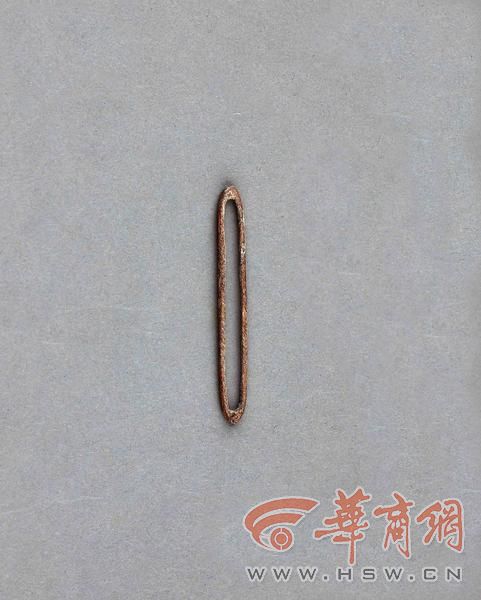

该陶塑人面像为泥质红陶,加工精致,后部、颈部残。头顶饱满,从后向前以密集戳刺纹表示头发,额顶正中有穿孔,两鬓连至下颌。面部泥条盘筑,两眼镂空月牙形;鼻梁贴塑,挺直,略呈鹰钩状;口部镂空微张,呈微笑状;双耳扁平,贴于脸颊两侧,耳垂下方有穿孔耳洞;颈部中空,半弧形。残宽14厘米,残高12.5厘米,厚0.8~1厘米。

庙底沟文化是仰韶文化中期的一种类型,因首先发现、发掘于三门峡市区的庙底沟遗址而得名,其下限是中华文明探源工程确定的中华文明的起始年代,距今6000~5300年。

华商报大风新闻记者 马虎振(陕西省考古研究院供图)

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: