文化交融与文明演进并存 陕西三项考古发现解锁“历史密码”

来源:三秦都市报 时间:2025-10-13 07:26:10 编辑:张进 版权声明

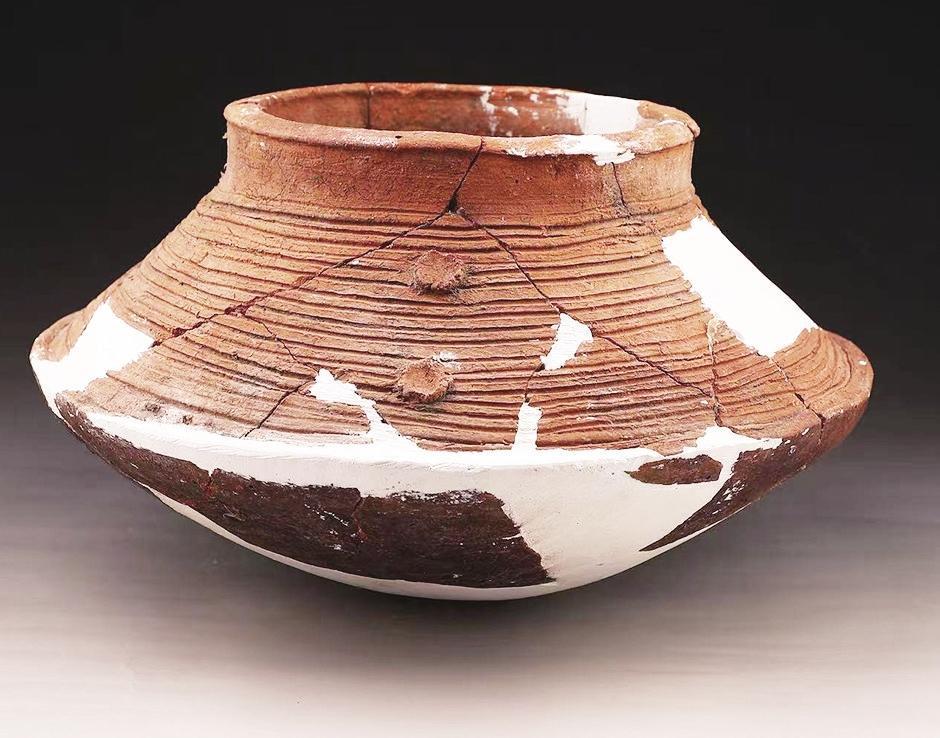

陶釜

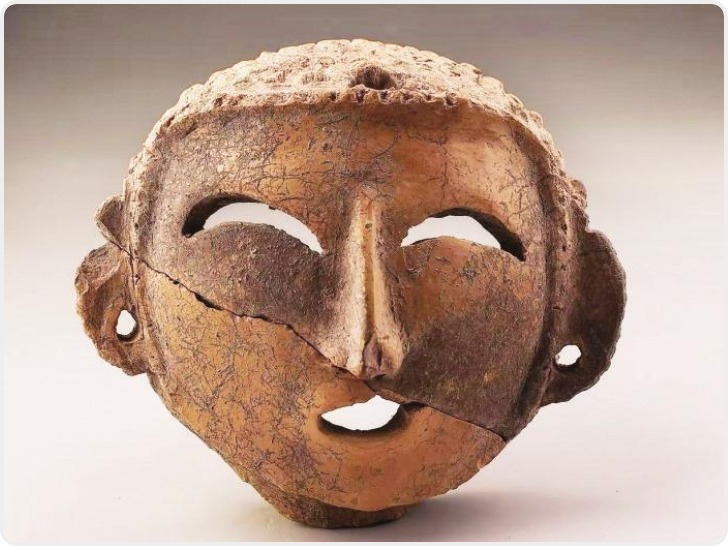

陶塑人面像

金银平脱镜 (陕西省考古研究院供图)

10月11日,陕西省考古研究院发布系列考古成果,分别是渭南蒋家遗址庙底沟文化遗存、西安唐董韶容墓及西安马腾空遗址青铜器窖藏坑。这三项发现从史前仰韶文化至唐代,为研究不同时期的聚落形态、社会生活、文化交流及丧葬制度提供了珍贵实物资料,填补了相关领域研究空白。

渭南蒋家遗址

揭开庙底沟文化的璀璨印记

渭南蒋家遗址位于渭南市临渭区向阳街道蒋家村东,地处沋河出秦岭的塬前坡地。2024年为配合蒋家水厂项目建设,陕西省考古研究院联合渭南市博物馆、临渭区博物馆对其开展考古发掘。此次发掘分北、中、南三个区域,清理出庙底沟文化时期遗迹600余处,包括双重壕沟、大型房址、652座灰坑、7座陶窑及1座瓮棺葬,还出土大量陶、石、骨、角器等遗物。

遗址主体年代为仰韶中期,核心遗迹亮点突出。双重壕沟中,外壕(G2)与内壕(G3)平行分布,间距45米—50米,仅存东南段,内壕年代稍早于外壕,外壕还发现生土门道;大型房址F3为半地穴式,坐北朝南,由门道、灶和居室组成,居室残存面积约210平方米,居住面加工考究;灰坑H13出土的陶塑人面像最为特别,泥质红陶材质,头顶有戳刺纹模拟头发,额顶穿孔,面部镂空月牙形双眼、贴塑鹰钩鼻,呈微笑状,双耳带穿孔,工艺精致。

省考古研究院馆员辛宇表示,蒋家遗址内涵极为丰富,文化堆积主体是庙底沟文化中晚期,还发现了少量早期遗存,这为探讨庙底沟文化起源,以及史家类型向其过渡提供了宝贵材料。其次,它是目前首次大规模揭露、具有双重环壕结构的庙底沟文化聚落,初步呈现出向心式分布格局,为研究聚落格局演变和庙底沟文化聚落形态提供了重要依据。再者,发掘了丰富遗迹,出土了以陶土人面像为代表的精美文物,从文化因素看,与周边联系密切,为探讨跨区域文化交流互动提供了资料。它是近年来沋河流域继北刘之后规模较大的庙底沟遗址,对研究相关问题意义重大,提供了新线索和材料。

西安唐董韶容墓

墓主是名相张九龄的夫人

西安唐董韶容墓位于长安区神禾塬北部,2022年5月为配合贾里村棚户区改造项目被发现,属于唐代董氏家族墓地的重要组成部分。墓葬为斜坡墓道单天井土洞墓,平面呈南北向直背“刀”形,由墓道、过洞、天井、甬道及墓室构成,水平全长9.3米。墓室内葬具为木棺,已腐朽,仅存残渣与铁棺钉,人骨保存较差,经鉴定墓主为女性。

墓葬出土23件(组)随葬器物,涵盖陶俑、陶器、铜器、铁器及其他质地器物,另有1合墓志。其中,金银平脱镜尤为罕见,圆形镜背贴布髹漆,围绕镜钮有八瓣心形金片宝相花纹(中心嵌绿色玻璃珠)、镂空曲栉齿环带及银片钱纹、金片联珠纹;胭脂盒用天然贝壳制作,表面粘贴银质叶状图案。墓志明确墓主为“大唐金紫光禄大夫行荆州长史张府君夫人董韶容”,结合史料推测“张府君”为盛唐丞相张九龄。董韶容出自陇西董氏,开元二十五年(737年)逝于长安宣阳里,享年28岁,后归葬董氏家族墓地。

省考古研究院馆员史晟介绍道,该墓为研究唐代董氏家族世系、女性丧葬制度及盛唐社会生活提供了关键实物依据。值得一提的是,外嫁之女再葬回祖茔之内的情况较为罕见,而董韶容墓的发现无疑增加了新范例。不仅如此,张氏夫人墓对于研究张九龄晚年的生活方式以及诗歌创作等方面,也有着一定的帮助。

西安马腾空遗址

见证秦楚文化交流

西安马腾空遗址位于雁塔区等驾坡街道马腾空村,地处浐河西岸二级阶地。2016年6月至2018年11月,陕西省考古研究院在该遗址基建范围内发掘时,于战国至秦代地面建筑基址F116内发现青铜器窖藏坑H1445。

H1445平面呈椭圆形,周壁竖直、平底,口距地表1.23米,东西短径1.56米、南北长径1.68米、深0.27米,坑内填土疏松,包含陶器残片、炭屑等,埋藏过程仓促。坑内出土3件保存完整的楚式风格青铜器,分别为鼎、浴缶、盘。铜鼎附耳外撇,子母口,三高柱状蹄足,腹饰变形虺龙纹;铜浴缶直口广肩,肩部有对称兽首衔环,下具三兽面足;铜盘敞口折腹,素面简洁。这是关中中东部首次发现战国晚期至秦代楚式风格青铜器窖藏,反映了当时秦、楚文化的密切交流,为研究战国秦代青铜器铸造技术及文化互动提供了重要线索。

目前,三项考古发现的资料整理与研究工作仍在持续推进,未来有望解锁更多历史细节,为中华文明多元一体格局的研究增添新佐证。

本报记者 王伟伟 见习记者 张桢璐

来源:三秦都市报

相关热词搜索: