寻味紫阳焕古古镇——品飘香贡茶 赏悠扬民歌

来源:西安晚报 时间:2025-10-17 07:38:59 编辑:张进 版权声明

俯瞰焕古古镇

焕古茶山

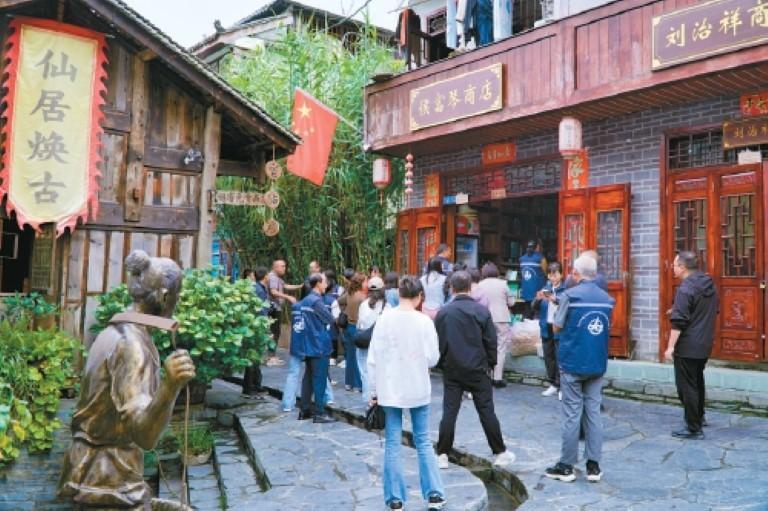

古镇上的游客络绎不绝

古镇居民侯富琴(右)为游客唱紫阳民歌

在陕南紫阳的西北部,汉江上游的大巴山北麓,镶嵌着一颗璀璨的“文化明珠”——焕古古镇。这里环境优美、交通便捷,旅游资源集人文景观、道教文化、茶乡风情于一体。今天,我们一起走进这座古镇,探寻它深厚的文化底蕴,聆听原生态的紫阳民歌,品尝“紫邑宦镇”贡品毛尖茶。

古镇溯源

千年时光沉淀的“文化明珠”

如今,焕古古镇仍保留明清建筑风貌,有青石板老街、石板瓦房、吊脚楼等特色建筑,还有悠久的孝义文化故事。在这里不但能体验采茶制茶、品尝茶香宴,还能听到原生态的紫阳民歌,感受地道的农家生活。

焕古镇历史悠久,原名“宦姑滩”,其得名源于一个动人的故事。唐朝时期,一位采办茶叶的朝廷官员遭“坐累”之罪,他的女儿逃生到葡萄渡古渡口,被刘姓艄公搭救收养,取名“刘冬姐”。心怀感恩的刘冬姐将茶树栽培和制茶技艺传授给乡邻,使得茶叶产量和品质大幅提升,深受百姓爱戴。

之后,唐太宗为“刘冬姐”父亲平反昭雪,并召其进宫负责茶叶采办,乡邻感激其植茶余泽乡里,因其为官宦之女,便尊称她为宦姑,把原葡萄渡改称“宦姑滩”。后来设镇,名为“焕姑镇”。中华人民共和国成立后,又将“焕姑镇”易名为“焕古镇”,寓意着焕然一新、生机勃发。

今年81岁的袁洪均出生在焕古镇,但他的祖籍是湖北黄冈。清朝乾隆年间,在湖广填四川时期,他的祖上移民到焕古,至今已经在这里延续了五代人。据他介绍,焕古以其深厚的孝义文化著称,不但有“刘冬姐”的故事,还流传着王氏夫妇义渡的故事,构成了独特的文化底蕴。去年,焕古镇出品的大型实景剧《义渡风云》,袁洪均就是剧中的一位演员。该剧以焕古镇历史上真实发生的义渡故事为基础创作改编而成,取材自道光年间的乡贤能人王泰来一家慷慨好义,坚持义渡,造福桑梓,当地群众知恩图报的感人故事。通过此剧也让更多的人了解义渡故事,为外地游客和本地群众提供了丰富的文化产品,孝义文化与茶文化深度融合,也助推了该镇茶文旅快速发展。

“目前,焕古镇在挖掘孝义文化资源方面也取得了显著成效,建设了包括孝义景观小品和文化展览馆在内的‘孝义文化一条街’。游客在这里不仅能欣赏美丽的风景,还能深切体验到‘孝义文化’的独特魅力。”袁洪均向记者介绍道。

采访中记者了解到,焕古镇还是“黄金水道”汉江边的一座重镇,上通汉中,下达汉口,自古设渡立埠,商贾云集,被誉为“黄金码头”。隋唐时期的漕粮运输,明清时期汉江沿岸“八帮商贾”商船必在此停靠补给,这里也是茶马古道的重要节点。岁月的长河在这里留下了深深的印记,青石板老屋建筑群见证了往昔的繁华,家风文化展览馆传承着古老的家族精神,宦姑斟茶图浮雕则诉说着那段动人的故事。

贡茶飘香

悠远茶韵铸就的产业传奇

焕古镇的贡茶历史源远流长。《新唐书·地理志》记载“金州汉阴郡土贡:麸金,茶牙,椒,乾漆……”,焕古在唐代是汉阴郡的茶乡,这里的贡品茶就是紫阳毛尖。宋、明两代实行茶马互市制度,紫阳茶作为我国主要边茶,销往少数民族地区,以茶换马,用于战事。清朝时期,焕古茶仍是陕南代表茶品,每年作为贡品进贡,出产的“紫邑宦镇”毛尖被列为全国十大名茶之一。

如今,焕古镇高度重视茶产业、茶文化的弘扬与发展,抢抓国家农业产业强镇、省级乡村振兴示范镇建设机遇,借力古镇3A级旅游景区资源优势和良好的生态环境,以产业融合发展为突破口,积极探索推动茶产业与文化、旅游产业深度融合发展,按照“以茶促旅,以旅兴茶,共同推进,互动发展”理念,打造“贡茶古镇”文旅名片。全镇现有茶园3万余亩,茶企102家、其中获SC认证企业35家,已建成市级示范园区6个,茶叶产量突破800吨,综合产值突破8亿元。

记者了解到,焕古镇在大力发展茶产业的过程中,积极顺应时代潮流,深化与中茶所、中茶公司的合作,依靠科技赋能,提升全域绿色生产和工艺水平。镇政府为解决茶企和茶农在生产过程中遇到的用钱、用工、用电难题,前期组织召开了政银企座谈会和劳务招聘会,强化产品质量和市场监管,实现了产量和产值的双增长。

“我们焕古气候温和、雨量充沛,土壤富含硒元素,为茶叶的生长提供了得天独厚的条件。毛尖茶通常在清明前后采摘,以一芽一二叶为原料,经过严格的筛选和精细的加工制作而成。茶叶条索紧细、匀整,色泽翠绿,香气高长持久,滋味鲜爽回甘,汤色清澈明亮,叶底嫩绿明亮。茶叶在市场上享有很高的声誉,不仅在国内广受欢迎,还远销海外多个国家和地区,其独特的品质和口感赢得了众多消费者的喜爱和赞誉。”焕古镇的毛尖茶凭借其优异的品质、深厚的历史文化底蕴以及独特的冲泡品鉴体验,成为当地乃至全国茶叶中的佼佼者。焕古庄园富硒茶业科技有限公司厂长陈仔良向记者介绍,他们公司自有茶叶基地800余亩,和茶农共管基地3000余亩,主要生产绿茶、红茶等,带动周边农户800余户,平均户增收超过10000元。

“我们家有茶园20余亩,年净收入能达到20万元。在每年的采茶期,还要请20多个工人来帮忙采茶,给工人开工资就有四五万元。”茶农袁光发说。

民歌悠扬

陕南风情演绎的非遗文化

紫阳是著名的民歌之乡,紫阳民歌是陕南的代表曲种,曲调悦耳动听、绚丽多姿,是这里先民们劳动和智慧的结晶。2006年,紫阳民歌被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,文化部(现文化和旅游部)命名紫阳为“中国民间艺术之乡”,省文化厅(现省文化和旅游厅)命名紫阳为“民歌之乡”。

“郎在对门哎,唱山歌喂,姐在房中哎,织绫罗哎,那个短命死的,发瘟死的,挨刀死的,唱得个样哎……”记者在采访时,一曲悦耳的紫阳民歌《郎在对门唱山歌》和阵阵掌声从古镇为游客提供免费喝茶的奉茶室传来。记者闻声后进入奉茶室内,看到十多名外地游客一边品着焕古富硒茶,一边聆听着当地居民侯富琴大姐唱的紫阳民歌。

“我们紫阳是民歌之乡,这里的人大部分都会唱民歌。在我小时候,大人们在山坡上干农活时就唱民歌,我就跟在大人后面一起哼,所以就学会了不少紫阳民歌。目前,镇上正在打造‘贡茶古镇’文旅名片,我在奉茶室对面开了一家商店,有游客到奉茶室歇脚时,我就过去给游客们泡茶喝。游客们想听紫阳民歌时,我就义务给他们唱几首。”候富琴告诉记者,她自幼就对紫阳民歌情有独钟,最近她还将代表焕古镇参加“寻梦紫阳 唱响未来”歌王争霸赛。

据了解,紫阳民歌有原生态的,也有后创作的。原生态的有《郎在对门唱山歌》《姐儿哥》《一对红鸦鹊》《南山竹子节节高》《送饭调》等,新创作的有《汉江号子》《江茶对歌》《思妹只怨隔着江》《三月三上茶山》。曾经的紫阳民歌也面临着传承的困境,对许多紫阳当地年轻人来说,紫阳民歌是属于上一辈的传统和记忆。但今年县里组织的名为“开麦吧!茶乡”的乡镇对擂赛,不仅场场观众爆满,而且许多参赛的年轻人都开始唱起了民歌。这场一开始就以本地非遗为特色的演出,吸引了众多外地游客的到来,让紫阳民歌重新焕发出了生机与活力,焕古镇更是以其丰厚的文化底蕴斩获总冠军。

文旅融合

产业升级描绘的乡村新景

在茶文旅融合的道路上,焕古镇不断创新。游客可以走进茶园,体验亲手采摘茶叶的乐趣,感受大自然的馈赠;可以参观茶叶加工厂,了解茶叶的制作工艺,品尝新鲜出炉的香茗;还可以欣赏精彩的紫阳民歌表演,感受陕南风情的独特魅力。

据了解,焕古镇近年来紧紧抓住省级乡村振兴示范镇建设机遇,借力古镇3A级旅游景区资源优势和良好的生态环境,以产业融合发展为突破口,积极顺应文旅产业发展态势,大力支持培育“文旅+”新业态,探索茶文旅融合发展之路,拓展旅游业态,进一步打响了“贡茶古镇”文旅名片。

“我们深度挖掘茶文化与孝义文化,不断完善古镇奉茶室、家风文化展览馆、茶叶集市等文化点位设施,‘候大姐’的原生态紫阳民歌、‘袁老’义务讲古镇历史故事、《义渡风云》情景剧常态化展演等,形成焕古特色,深受来往游客喜爱,让游客在欣赏美景、品尝香茶的同时深入品味古镇文化。同时,不断完善旅游基础设施,打造特色硒茶体验馆、特色茶宿和民宿。建成使用焕古镇集镇停车场、中码头至上码头栈道等设施,紫阳至焕古的公交旅游专线也于今年7月正式投入使用,极大地提升了游客出行的便捷性。”焕古镇人民政府副镇长刘军向记者介绍,该镇凭借独特的“茶旅+非遗研学”模式,已成为陕南地区文旅融合的新典范。今年以来,游客接待量同比增长了50%,研学人数相较去年同期更是增长一倍。

据悉,2019年焕古镇被陕西省文化和旅游厅命名陕西省旅游特色名镇;2021年获评为陕西省第三批省级历史文化名镇;2022年荣获陕西省“十佳茶旅融合示范镇”、安康“十大农旅小镇”荣誉称号;2024年焕古“贡茶古镇”景区被正式批准认定为国家3A级旅游景区。 文/图 记者 张松

记者手记

古镇新姿:焕古的“茶歌”与未来

走进古镇,街道沿河而建,古老的石板街搭配古色古香的石板房,房与房石阶相通、巷道相连,吊脚楼屹立江边,宛若江南水乡的风貌。古街中,茶行茶铺占据半壁江山。踏入建于清代的临江木屋,茶室里的八仙桌、雕花寝凳等老物件,散发着岁月的光泽。倚窗而坐,江面游船往来,山风拂面,毛尖茶香萦绕,令人神清气爽。

在焕古采访的两天时间里,记者感受到,焕古古镇正站在新的历史起点上,以昂扬的姿态迈向更加美好的未来。茶产业朝着绿色、科技、高效的方向发展,不断提升茶叶的品质和品牌影响力;紫阳民歌将通过更多的形式和平台得到传承和弘扬,成为连接过去与未来的文化纽带;文旅融合将不断深化,为游客带来更加丰富、多元的旅游体验。焕古古镇,这座承载着千年历史文化的古镇,正以全新的姿态迎接八方来客。 记者 张松

短评

自然最美

古镇占据了地利,或是车水马龙的交通要道,或是舟船穿梭的江河要津,在大自然的怀抱里,日积月累,成为一方的“明珠”。古镇之美,在于天然,在于自然。

品味紫阳茶,聆听紫阳民歌,从山中来,从远古来,比如焕古古镇带给人宁静和美好。

时代阔步前进,总会改变一些东西。当我们在城市奔波陷入匆匆忙忙的节奏,不禁怀念山清水秀的恬淡生活,想吃天然的食物,想听纯粹而悠扬的民歌。

看到一些地方的自然环境被人为破坏,大家一定心里很愤怒,很难过。

大自然的馈赠是无偿的,是博大的,是永恒的。保护好身边的自然,就是保护自己赖以生存的家园,自然恩泽人类的世世代代。

采摘好每一片叶子,做好的每一片茶;唱好每一句

民歌,唱出动人的旋律,因为,自然最美。

石俊荣

来源:西安晚报

相关热词搜索: