西北大学首批7门大思政“金课”广受学生欢迎

来源:华商网-华商报 时间:2025-10-18 11:12:54 编辑:方正 版权声明

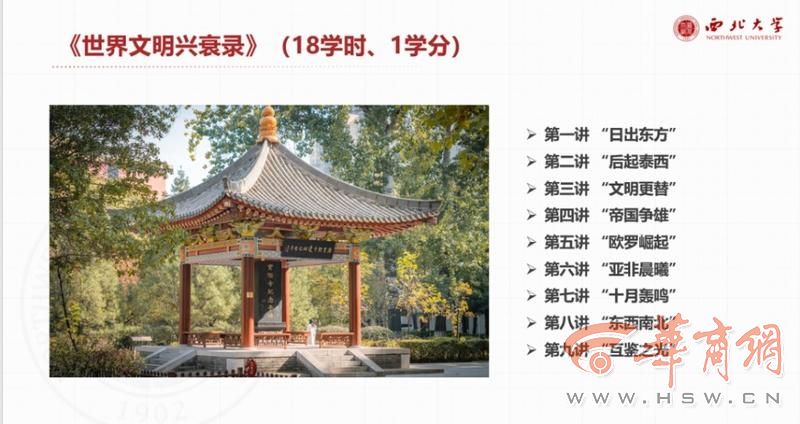

秋季学期开始,西北大学学生通过教务系统自由选择学习的课程。《世界文明兴衰录》等首批7门大思政“金课”在系统开放不久,450人的名额瞬间被全校不同学院和专业的学生抢空。学校及时回应同学们的呼声,调配教室资源,将课程规模扩大到940人,名额很快再次被抢完。

这一批火爆的大思政“金课”,依托学校地质学、考古学等国家“双一流”建设学科,以及120余年丰厚校史资源,分别由国家级人才和全国高校思政课教学能手、年度影响力人物等领衔,教学团队包括2位中国科学院院士在内的26名国家级人才,以及国家级教学名师和相关学科知名专家、全国高校黄大年式教师团队和国家级一流课程团队等。

考古学专业的葛雨凡同学在上完第一节课后,在班级微信群说:“老师讲的真好,完完全全的干货课,听起来有种大脑摄入营养的幸福感和满足感,很幸运能抢到这门课。”其他同学也纷纷接龙,为主讲教师黄民兴教授的点赞和好评刷满屏幕。

集体备课,构建大格局

大思政“金课”之所以如此受欢迎,不是偶然,而是西北大学举全校之力精心谋划和推动的结果。

启动课程建设前,西北大学党委常委会研究讨论,确定了“优势学科先行试点,名师大家领衔带动,部门院系合力推进”的工作思路,整合地质、考古、信息、化工、马克思主义理论、区域国别等学科力量,注重运用新时代伟大变革成功案例,挖掘陕西中华优秀传统文化和革命文化,挖掘校史里的思政元素,建设首批大思政“金课”,引导学生在学科交叉融合中提升综合素养,从多角度理解和感悟习近平新时代中国特色社会主义思想的理论魅力和实践伟力。

从今年4月开始,西北大学定期召开集体备课会,围绕课程目标、内容框架、方法载体等进行深入研讨。党委书记蒋林、校长孙庆伟和其他5位校领导,与学校相关职能部门、院系负责人和课程负责人面对面坐在一起,逐一听取课程负责人的汇报,反复打磨每一门课,凝练学科思政元素。蒋林和孙庆伟结合专业特长和管理经验,分别牵头一门课程。

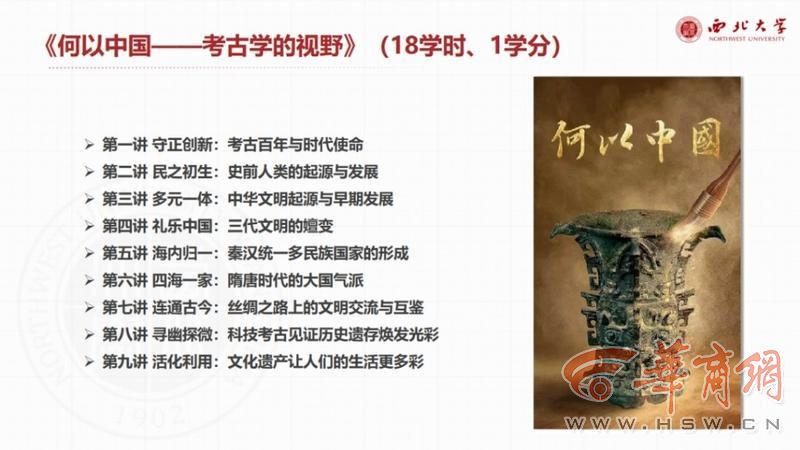

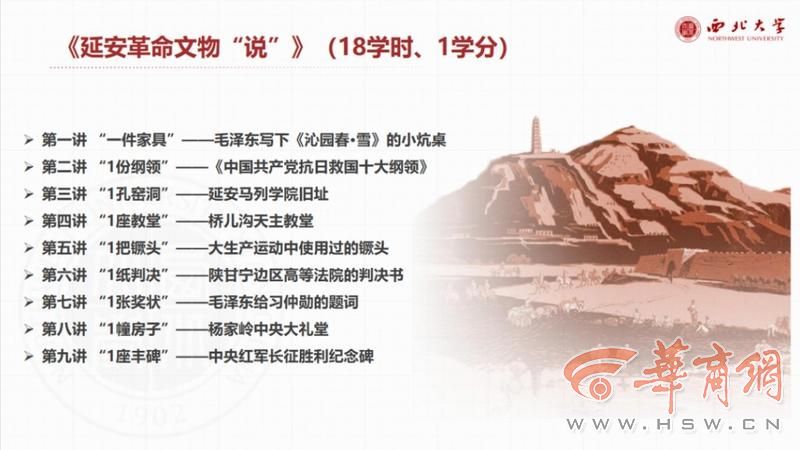

校级集体备课后,校领导下沉教学团队,共同磨课。经过半年几十场的集体备课、磨课,《地球科学的使命与新征程》《何以中国——考古学的视野》《信享天下,智创未来——程序设计概论》《生物“智造”美好生活》《延安革命文物“说”》《世界文明兴衰录》《光芒在这里闪耀——西北大学英模十讲》7门融政治性、学理性、通识性于一体的大思政“金课”成功推出,并列入本科生通识课程必修模块。

蒋林表示,西北大学按照全省高校党的建设工作会议要求,以大思政“金课”建设为切口,丰富课堂育人内涵,凸显思政引领力,推动党建和事业发展双融双促,为立德树人综合机制改革和全省“大思政课”综合改革试验区建设贡献力量。

名师领衔,建好大师资

讲好课,关键在教师。西北大学从全校遴选骨干教师,根据内容配备教师,根据教师开发内容,让最合适的老师讲最合适的内容。

《地球科学的使命与新征程》由中国科学院院士舒德干、赵国春领衔,教学团队中还有国家级教学名师赖绍聪和全国模范教师、“万人计划”入选者、长江学者特聘教授等。舒德干认为,大思政课应该避免空洞说教,最好跟每门专业内容的科学内涵紧密地融为一体。在课堂上,舒德干和团队老师们围绕“地球科学如何坚持自己的使命和担当”这个主题,系统讲述西北大学地质学代表人物、重大成果和服务国家战略的重要贡献,激发学生使命意识。通过对当前和未来地球科学“三深一系统”与“绿色发展”的讲授,帮助学生树立自立自强,勇于服务国家重大战略的远大志向。

谢佳欣同学是经济管理学院的大一学生,文科生的她毫不犹豫选择了《地球科学的使命与新征程》。她解释说,一来国家倡导“绿水青山就是金山银山”的发展理念,经济发展和环境、地理密不可分,希望多了解环境和地理方面知识。二来想亲身感受院士的风采,“听了舒院士讲的地球‘第一动物树’,我明白了生命起源和演化的不易,更加敬畏生命。”

《光芒在这里闪耀—西北大学英模十讲》以“公诚勤朴”校训为线索,讲解校史里的英模人物。很多英模的故事,由当事人、见证人、研究者讲述,最大程度地拉近时空距离。比如,全国重大先进典型侯伯宇事迹的讲解人杨战营教授,是侯伯宇指导的博士。三秦楷模中亚考古队事迹主讲人唐云鹏,本身就是中亚考古队的骨干队员。

《何以中国——考古学的视野》教学团队中的陈洪海、钱耀鹏、王建新等都有30年以上讲台经验。陈洪海说:“我们安排文化遗产学院年轻教师任课程助教,鼓励其他老师旁听,以此促进年轻教师成长,完善人才梯队,以‘头雁效应’激发‘群雁活力’。”

讲授《延安革命文物“说”》的赵景龙老师是团队里的青年教师,他说:“讲台上我是老师,其实也是学生。延安时期的革命先辈,为我树立了光辉的学习榜样。另外,我们团队有全国高校思政课教学能手和多位陕西省思政课教师大练兵活动教学标兵,他们的教学技艺也让我提升很多。”

巧妙融入,强化大思政

把一门专业课,特别是自然科学类课程讲出思政味,难在找准知识教育和价值引领契合点、楔入点,难在比例把握,太多则生硬,太少则背离开课初衷。

各门课教学团队反复讨论,提炼、升华出一系列“思政点”。这些“思政点”像盐一样溶解在水中,不见其形却有滋有味。

《信享天下,智创未来——程序设计概论》从小故事、大事件切入,贯穿“求实、奉献、协同、育人”主线,引导学生在理解程序设计基本概念和原理,应用相关技术解决实际问题的基础上,学会从大处着眼小处着手,深刻领悟和践行科学家精神,培养科学思维,增强科学素养,勇担服务高水平科技自立自强的时代使命。整个课程一共17讲,每一讲都有对应的“思政点”。比如第一讲“解码‘数字大脑’--冯·诺依曼架构中的协同智慧”的“思政点”是团队协作,第三讲“程序基本结构--顺序、选择、循环的规则意识”的“思政点”是精工求实。

团队成员冯筠教授说:“信息技术、人工智能正在颠覆性重塑知识学习方式和经济社会发展模式,希望同学们在这门课上了解相关领域技术原理和前沿应用,认清技术发展走势和国家战略需求,积极投身科技强国事业,努力让奋斗的青春与时代同频闪耀。”

《生物“智造”美好生活》以“生物为基础,绿色为翼,工铸未来,智惠民生”为课程思政内涵,讲述生物智造与衣、食、住、行、用、健康、国家安全等美好生活方方面面的联系。课程一共九讲,每一讲同样有“思政点”。比如第二讲“解码未来衣橱—生物智造与‘衣’”的“思政点”是服务国家“双碳”战略,倡导绿色消费,践行可持续发展理念;第七讲“传递医疗温情—生物智造与健康”的“思政点”是面向人民生命健康,面向世界科技前沿,解决关键领域“卡脖子”难题。

团队成员郭媛教授说:“我们把这些‘思政点’串珠成链、聚链成群、集群成势,确保课程既能够反映学科新成果、新趋势,又能够与现实生活、时代发展有机结合,教育引导学生厚植家国情怀和爱党爱国爱校情感。”

创新教法,打造大课堂

依托西北大学—延安革命纪念馆国家革命文物协同中心、大思政课实践教学基地等平台,把校外优质育人资源导入校内,汇聚成育人合力。

《延安革命文物“说”》以党中央在延安十三年的时间脉络为线索,选择最具代表性的革命文物,以“见物、见人、见故事、见精神、见理论”为逻辑,引导学生弘扬延安精神,使革命文物“活起来”。课程每一讲都采用 “线上1/4+线下3/4”的方式进行,即把1/4的课堂时间交给中央红军长征胜利纪念馆、中共西北局纪念馆、洛川会议纪念馆等革命纪念馆的同志,请他们线上讲活文物故事。西北大学老师在剩下的3/4时间里,讲深讲透文物背后的历史背景、文化内涵和精神价值,提升学生史料解读和历史思维能力,多维度形成独立的党史认知框架。

《光芒在这里闪耀—西北大学英模十讲》则安排了实践教学环节。当同学们在教室听完英模们事迹后,教学团队带领学生走进学校侯伯宇先进事迹展览馆、丝绸之路考古馆、郭峰事迹展厅,以及西北联大影壁和塑像群,在历史场景感悟,与英模人物对话,增强课程针对性和吸引力,延伸课堂育人质量和效果。

《世界文明兴衰录》以习近平总书记关于中国式现代化、文明交流互鉴、全球文明倡议等方面重要论述为主线,从希腊罗马古文明讲到中世纪欧洲和近代工业革命,从农耕时代帝国争雄讲到十月革命和冷战结束后的全球局势,引导学生深刻认识世界文明形成、演变及发展规律。本科新生师留涛说:“他者是认识我们的镜子,经过中西对比、古今对照,我真切体会到中华民族和华夏文明筚路蓝缕的曲折与辉煌,身为中国人真的很幸福。”

西北大学校长孙庆伟说,思想引领、学科支撑是7门课的鲜明特点。学校优秀的师资队伍、已有的国家级教学成果、承担的教育教学改革项目为课程提供了坚实的支撑。他表示,在学校开设的首批大思政“金课”基础上,学校将更深入挖掘学科、队伍、文化等资源优势,以好课育新人,在教育强国建设中更好落实立德树人根本任务。

华商报大风新闻记者 任婷 通讯员 李世宽 魏梦鸽

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: