西安主要污染物和碳排放双下降 生态环境质量持续改善

来源:西安晚报 时间:2025-10-24 07:51:58 编辑:张进 版权声明

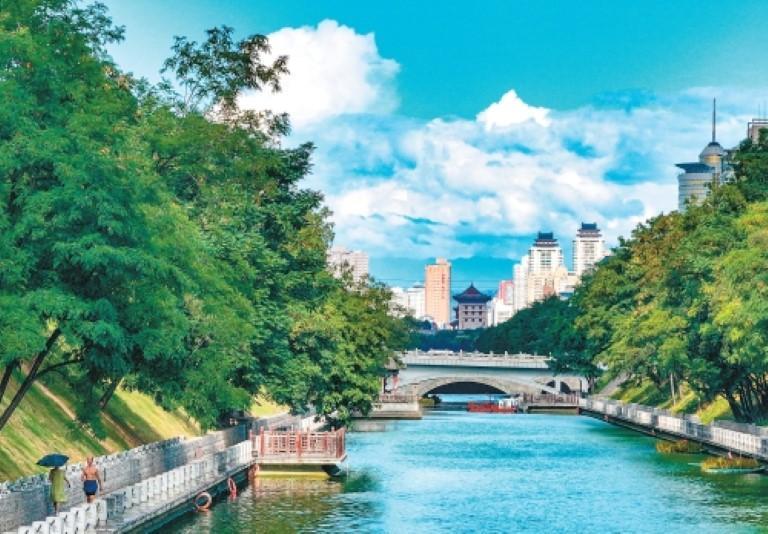

近年来,西安不断加大减污降碳力度,生态环境质量持续改善。图为水清岸绿的护城河。 资料图片

西安经开区创新创业中心光储充示范站 资料图片

10月23日,市政府新闻办举行西安市减污降碳协同创新试点工作开展情况新闻发布会,记者了解到,我市试点工作取得阶段成效,主要污染物和碳排放双下降,生态环境质量持续改善,将探索出可复制、可推广的“西安经验”,为建设“美丽西安”奠定基础。

为什么要开展?

推动生态环境质量持续改善

“十四五”时期,我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。

2022年6月生态环境部等7部门联合印发《减污降碳协同增效实施方案》,明确提出要开展减污降碳协同创新试点,目的是探索协同路径、创新协同管理、引领协同技术,加快形成一批效果好、可复制推广的实践案例,有力推动重点领域、重点行业结构优化调整和生态环境质量持续改善。

我市锚定美丽西安建设和实现“双碳”目标,统筹大气、水、土壤、固体废物、温室气体等多领域减排要求,积极争取国家减污降碳协同创新试点。2023年底,我市顺利入选全国第一批减污降碳协同创新试点城市,是全省唯一的试点城市,也是全国唯一的省会试点城市。

2024年9月,我市印发《西安市减污降碳协同创新试点实施方案》,明确到2026年,构建“4+3+3+6”减污降碳协同创新“西安模式”,包含25项重点任务。

试点工作的主要目标是,全市生态环境质量改善与碳排放强度下降协同度明显提升,绿色低碳循环经济体系初步形成,力争我市减污降碳协同度位于西部城市前列,达到全国同类型城市领先水平,探索出可复制、可推广的“西安经验”,为建设“美丽西安”奠定基础。

开展成效如何?

主要污染物和碳排放双下降

“自2024年试点工作开展以来,我市大力实施能源低碳化、产业绿色化、交通清洁化等根本性、源头性解决方案,实现主要污染物和碳排放双下降,生态环境质量持续改善。”西安市生态环境局副局长赵广介绍道。

2024年,六项污染物中,细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化氮等平均浓度均同比下降;单位GDP能耗、单位GDP二氧化碳排放降低率均已完成省上下达任务。

据介绍,在能源领域,我市有序推进电厂部分燃煤机组的关停替代,目前西安热电有限公司4台燃煤机组已关停,大唐灞桥热电厂2台燃煤机组已转为应急备用机组,进一步减少化石能源消费。推动供热系统绿色低碳转型替代。2024-2025供暖季,全市3.83亿平方米集中供热实现清洁能源全覆盖。

在交通运输领域,新增或更新的公交车、出租车(含网约车)、垃圾清运车、轻型环卫车辆,全部为新能源或清洁能源车辆;加强新能源汽车公(专)用充电站、充电桩等配套基础设施建设,不断满足日益增长的新能源汽车充电需求。

在工业领域,不断优化产业布局,做大做强六大支柱产业。2025年1-8月,全市六大支柱产业产值达5206.6亿元,同比增长13.4%。大力促进新能源汽车产业发展,2025年1-8月,全市新能源汽车产量达77.11万辆,同比增长19.9%。积极发展氢能产业,引入培育氢能企业120余家,加速打造完整产业链。

在生态环境领域,持续推进工业企业实施源头替代,降低挥发性有机物排放。首次开展融合清单编制工作,完成近3000家企业大气污染物和温室气体排放量核算,识别协同管控重点区域、重点行业和关键环节。持续做好污水处理相关工作,不断提升再生水利用率。2024年,全市再生水利用率达到34.7%,在全国典型地区再生水利用配置试点城市中期评估中位列第一。

“无废城市”咋建设?

全市已累计创建国家级绿色工厂106个

记者了解到,我市持续深化“无废城市”建设,建成投运“5+4+1”大型生活垃圾末端处理设施(5座生活垃圾焚烧发电厂+4座餐厨垃圾处置场+1座固体废物综合处置场),我市成为全国唯一一个生活垃圾焚烧厂3A等级评定率100%的城市,全市其他垃圾已实现“零填埋、全焚烧”,分出的餐厨垃圾全部实现无害化处理和资源化利用。

我市开展了第一批减污降碳协同创新优秀案例遴选工作,共遴选出29个优秀案例,充分发挥优秀案例示范带头作用,推动全市减污降碳协同创新试点工作向纵深发展。积极申报国家典型案例,为全国绿色低碳发展贡献了西安智慧。推动空港新城、沣西新城和航天基地3个省级低碳近零碳园区试点,初步建立园区低碳管理体系。

推进绿色制造体系建设,全市已累计创建国家级绿色工厂106个、省级绿色工厂165个以及国家级绿色供应链6个、省级绿色供应链10个。我市开展了西安市减污降碳协同创新试点主题宣传活动,发布了减污降碳卡通形象“绿小安”。同时,制作了《绿小安的减污降碳奇妙之旅》宣传片,让减污降碳理念深入人心。

据悉,我市将持续深化试点工作,充分释放减污降碳潜力效益,努力探索形成可复制、可推广的“西安经验”,以更高标准推动经济社会发展全面绿色转型,为美丽西安建设和“双碳”目标的实现贡献更大力量。

出台政策促进

多领域减污降碳

“在推动试点过程中,我们紧紧围绕减污降碳协同创新目标,积极开展政策研究和创新,在政策激励和绿色金融政策创新方面做了积极探索、尝试。”市生态环境局副局长赵广说。

据了解,在政策激励方面,市生态环境局针对促进光伏产业发展,光伏、地热、生物质等可再生能源利用,余热利用,供热行业提质增效等方面,出台了相关激励和支持政策,促进多领域减污降碳。

在政策创新方面,推动西咸新区国家气候投融资试点,建成了气候投融资项目库、气候友好型企业库、气候投融资智库、碳信息数据库、气候投融资项目入库标准、气候友好型企业入库标准等“四库两标准”,推动金融机构创新开发了碳减排挂钩、碳排放权抵(质)押等金融产品,搭建起企业与金融机构的对接沟通桥梁,为光伏、绿色建筑等项目争取金融支持约122亿元。

据悉,我市将继续探索出台碳排放评价纳入环境影响评价、碳排放信息纳入排污许可信息等方面的政策,为全市经济高质量发展注入绿色动能。

加快氢能产业布局 推动能源结构低碳转型

记者从当天的发布会了解到,近年来,西安市深入贯彻落实国家“双碳”战略,以构建清洁低碳、安全高效的能源体系为目标,重点围绕可再生能源发展、氢能产业培育、清洁供热改造等领域,推动能源结构低碳转型,取得了显著成效。

据市发改委副主任王凯介绍,西安市大力推进光伏、风电、生物质能等可再生能源开发,按照“宜建尽建”原则推动分布式光伏规模化应用,截至目前全市可再生能源发电装机占比已提升至45%。

同时,西安市着力打造“制、储、运、加、用”全产业链装备研发制造集群,发布各类标准8项,引入及培育氢能企业120余家,数量约占全省1/2以上,实现产值近30亿元。目前氢能重卡、公交、无人机等示范应用稳步推进。

推进清洁供热改造,构建低碳供热体系。西安市大力推广地热能、空气源热泵、污水源热泵等新能源供热模式,同时,挖掘燃煤电厂余热潜力,推动垃圾焚烧发电供热改造。西咸新区等地已形成“地热+新能源”多能互补供热示范样板。

我市将继续深化能源结构调整,优化政策体系,加强科技创新,推动西安率先建成绿色低碳智慧能源城市。

累计更新19663辆纯电动出租车(含网约车)

“我市交通运输行业减污降碳协同创新试点工作主要涉及5方面工作任务,在提升公交、出租车辆新能源化方面,截至8月底,西安市累计更新出租车(含网约车)19663辆,全部为纯电动车辆,其中巡游出租车11119辆、网约车8544辆。”市交通运输局副局长冯浩介绍道。

据了解,市交通运输局加快草堂工业区、陕西铁投物流有限责任公司2条铁路专用线建设;推进过境货车一致性收费,引导车辆向外环高速分流。据统计,目前绕城高速和连接线高速货车交通量大幅下降,外环高速货车交通量增长幅度达3085辆次/日,分流效果明显,各类货车碳排日均减少524.71吨。

此外,推进汽修企业涉VOCs低挥发性原辅材料替代,截至8月底,全市811家涉VOCs汽修企业已全部完成水性面漆源头替代;持续推进陕西陕投华山西安港集运有限公司“一带一路”公铁联运中心项目建设,项目建成后将有效提升西安港物流仓储综合服务能力,促进公铁、海铁等多种运输方式有效衔接。目前,该项目立体库、综合楼以及室外工程正在如期推进。

企业从“被动减排”转变为“主动降碳”

记者了解到,我市构建了“政策引导+技术支撑+示范引领”的三维推进体系,目前已取得阶段性成效,推动企业从“被动减排”向“主动降碳”转变。

据市工信局副局长郭亚龙介绍,工信部门聚焦企业痛点需求,累计开展“双碳”政策解读会、碳排放管理培训等活动12场,有效推动企业从“被动减排”向“主动降碳”转变。同时,联合行业协会、高校院所共同梳理节能降碳技术,多项技术达到国际领先水平。创新开展“零碳园区”“零碳工厂”“绿色园区”“绿色工厂”梯度培育计划,先后申报省级和国家级项目近114个。其中,8家企业获评省级“零碳或近零碳工厂”,106家企业成功入选国家级绿色工厂,形成“点上突破、面上开花”的示范格局,为全行业提供可复制、可推广的经验。

据悉,市工信局将重点开展“节能入企业诊断”专项行动,为工业企业提供免费技术节能服务,引导企业自主加大技术创新和改造力度。

本版稿件由记者 高乐采写

来源:西安晚报

相关热词搜索: