行走长安步步成诗:沿着诗人的足迹 寻一句“你的唐诗”

来源:西安晚报 时间:2025-10-27 07:22:29 编辑:张进 版权声明

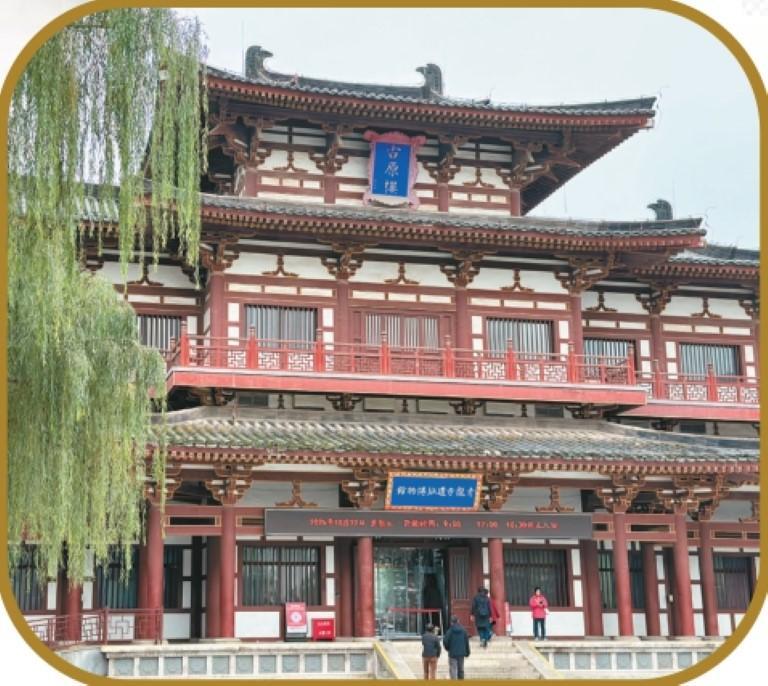

青龙寺遗址博物馆 记者 程静 摄

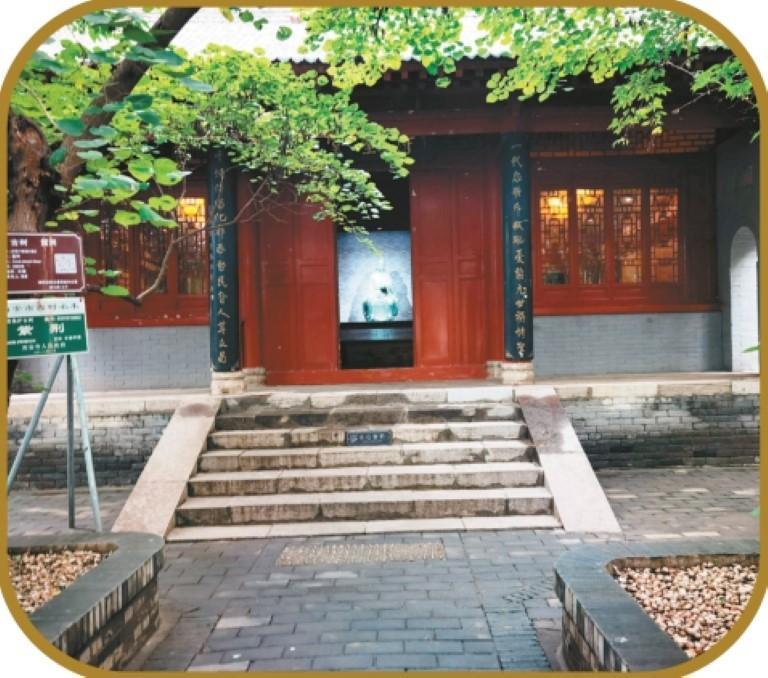

杜公祠 记者 高乐 摄

王昌龄风凉原诗歌艺术馆 记者 高乐 摄

大唐西市一处墙壁题写着《少年行》 记者 王涛 摄

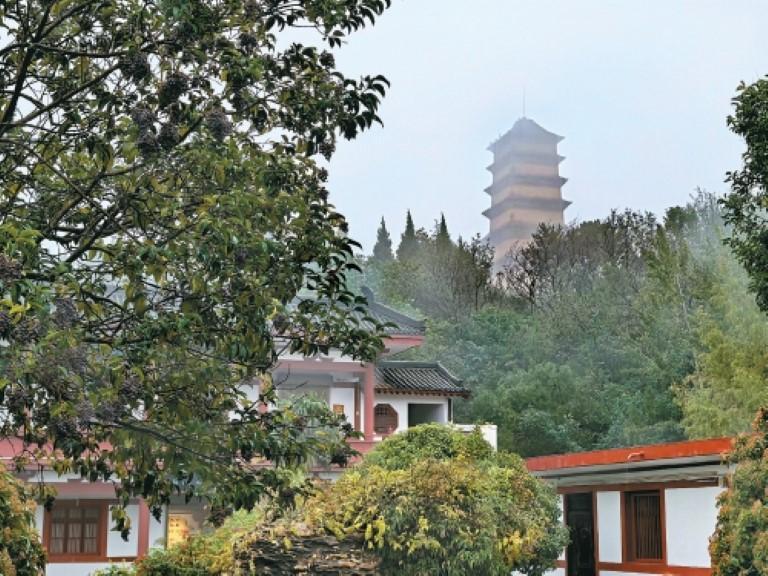

仙游寺博物馆 记者 王涛 摄

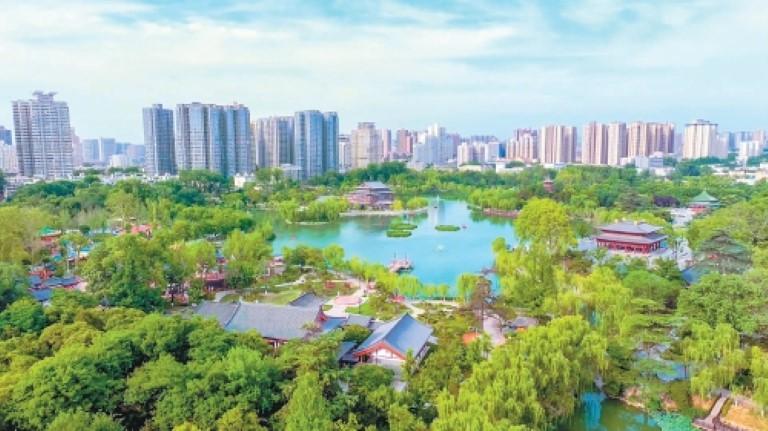

鸟瞰兴庆宫公园 受访单位提供

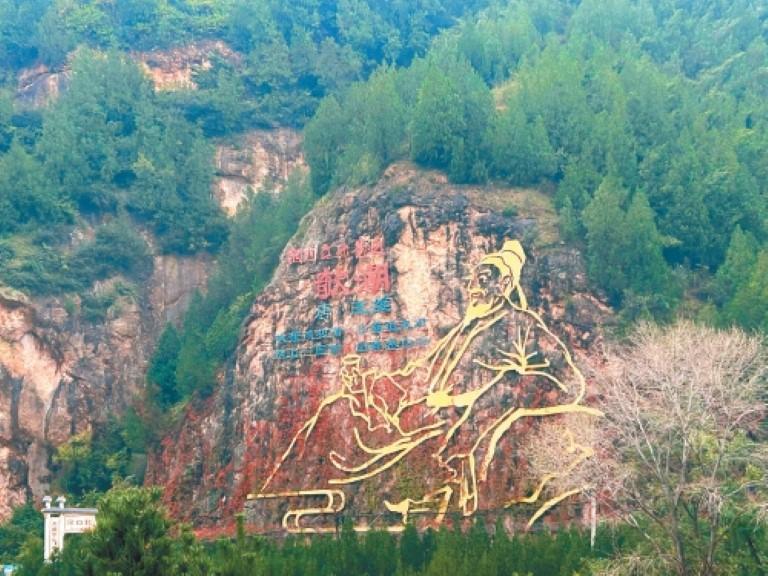

辋川王维壁画 记者 王卉 摄

唐长安城是历史上第一个人口超过百万的大都市,作为古丝绸之路的起点,东西方文化在这里交融。当你行走在西安充满烟火气息的街巷角落,你脚下踩着的,或许就是某位唐代诗人曾经的足迹;眼前的风景,或许是某个历史名篇的源头。

一首首流传千古的诗句仿佛一道道穿越时空的光束,精准地投射在西安市民的生活中,让遥远的历史符号融入日常生活的“文化会客厅”。这些诗人“邻居”留下的灿烂诗歌,不仅是文字的瑰宝,更是解锁长安作为“唐诗之都”的密码。

千年流转,长安变为西安,但踏歌而行的时代并未消逝。无数文人墨客如群星闪烁,绘就的大美诗章依然璀璨,激励着我们以诗为径,在诗意中前行。

少陵原畔 诗圣杜甫风骨今犹在

提到杜甫,无论是“国破山河在,城春草木深”的战乱景象,还是“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”的轻松写意,抑或是“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的七律巅峰之作,这位被誉为“诗圣”的唐代大诗人,他的诗作就像一幅幅生动的画卷,记录了唐朝的盛衰兴亡。

位于长安少陵原畔的杜公祠已有近500年历史,杜甫曾经居住在这一带,写下了传颂千古的诗篇。杜公祠不仅是唐代诗圣杜甫的重要纪念地,更是一座承载诗歌精神、传播中华优秀传统文化的现代文化殿堂。

如今院内花木茂盛、环境幽雅,殿阁错落有致,古树苍劲挺拔,存放着多块历代修葺杜公祠的碑记,不少市民游客在讲解员带领下,参观主题展馆、品鉴碑廊诗文,认真聆听杜甫当年在长安生活的环境、心境与诗境。

杜公祠设有诗圣堂、东西展厅、书房窑洞和诗文碑廊,展示杜甫生平简介和一生行踪,选取其一生不同时期的四首有标志意义的代表作《望岳》、《兵车行》、《春望》、《登高》,贯穿其一生;东西展室分别以“杜甫的文化意义”和“杜甫在长安”为主题,全面展示杜甫在长安的生活与创作,按年代编排,精选其代表作,配上诗意图,让人们充分了解诗人在长安生活的环境、心境与诗境。

记者 高乐

秀丽桃溪堡 崔护“人面桃花”流传千年

“去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”这首著名的唐诗《题都城南庄》是唐代诗人崔护在今长安区杜曲街道桃溪堡所作。

唐时,这里是文人墨客、达官贵戚赏春游览的好地方。如今,这里已成为人面桃花园,位于西安长安区樊川的中心地带,风景秀丽,盛产甜桃。特别是阳春三月,落英缤纷。

崔护的诗风精练婉丽,语极清新。《全唐诗》存诗六首,皆是佳作,尤以《题都城南庄》流传最广,脍炙人口。该诗以“人面桃花,物是人非”这样一个看似简单的人生经历,道出了千万人都似曾有过的共同生活体验,成为了流传千年的名诗。

一首《题都城南庄》穿越千年,只因崔护用四句诗道尽人生最隐秘的遗憾——那些说不清道不明的错过,恰似桃花依旧时不见的故人,让每个时代的人都听见自己的叹息。

因着这个传说,“人面桃花”亦成为后世诗歌、舞蹈、戏剧、文学等多种艺术表达的意象之美,这种美扎根在人们心中,从未被淡忘。

记者 高乐

长安樊川 “土生土长”杜牧笑傲诗坛

每逢清明节,每个中国人都能随口吟出一首诗:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。”这首脍炙人口的七言绝句《清明》,是诗人杜牧因身处异乡不能回长安少陵原祭祖,触景生情,有感而发,千古诵传。

杜牧号樊川居士,晚年叶落归根,居住在长安樊川,病逝后葬于长安区少陵原司马村南,故后世称其为“杜樊川”,著有《樊川文集》。

除了《清明》,杜牧广为流传的名诗还有很多。《过华清宫》:长安回望绣成堆,山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。《山行》:远上寒山石径斜,白云深处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。《长安秋望》:楼倚霜树外,镜天无一毫。南山与秋色,气势两相高。

长安区建成杜牧纪念馆,位于大兆街道司马村。馆内陈列着《樊川文集》的各种版本,从宋代刻本到现代影印本,见证着其流传的深远,是重要的唐诗文化传承基地,近年来通过清明诗会、研学活动等形式持续推动唐诗文化传播。

记者 高乐

浐河悠悠 风凉原建起诗歌艺术馆

王昌龄风凉原诗歌艺术馆位于长安区魏寨街道彭村,因王昌龄在此吟出“远山无晦明,秋水千里白”而名载史册。

这座艺术馆的选址,蕴含着深厚的历史文脉,因为王昌龄当年曾经在这里创作过《风凉原上作》和《出塞》这两首诗。脚下的这片土地,曾是唐代诗人东去送别的必经之地,悠悠浐河水,见证了无数离愁别绪与诗情画意。

据统计,流传下来描写浐河的唐诗有近六十首。截至目前,王昌龄风凉原诗歌艺术馆已收藏了60多幅与王昌龄及唐代诗歌相关的拓片和书法作品。

但这里的功能远不止于展示。它更是一个活态的传统文化体验空间,朋友们来了可以一起挥毫泼墨,孩子们则可以在此写唐诗、诵唐诗,甚至自编自演唐诗情景剧,让唐诗从书本走向生活、从历史走进现实。

记者 高乐

一座推敲园 致敬贾岛倾心苦吟的诗风

唐代以遣词造句为标志的诗人中,贾岛是一个特殊的存在。史料记载,1200年前,唐代著名诗人贾岛曾居住于今长安韦曲,故称贾里(贾里村)。

相传一次贾岛去郊外拜访朋友李凝,在门上写了一首诗《题李凝幽居》,其中有一句是“鸟宿池边树,僧推月下门”,开始想用“推”字,又想用“敲”字,反复思考没有定下来,便在驴背上不断吟诵,路遇文学家韩愈正带车马出巡,对贾岛说:还是“敲”字好,静中有动,更加活泼。“推敲”的典故由此而来。

如今,在当年“推敲”故事的核心区域——长安公园旁,一座精心打造的“推敲园”已落成。园内没有繁复的雕饰,却以《题李凝幽居》的诗碑为核心,复刻了“草径入荒原”的清幽意境,让市民在草木与诗行间感受唐代的风雅,让遥远的历史符号变为融入市民日常生活的“文化会客厅”。

记者 高乐

乐游原 李商隐在这里留下千古名句

乐游原是长安城内的天然高地,在这里可以俯瞰整座城市。如果你住在今日的乐游原附近,在唐代你可能会经常遇见一位忧郁的诗人,看他独自一人站在高处,望着夕阳下的长安城,心中满怀对时光流逝的感伤。

1200年前,李商隐生活在长安少陵原下的樊川,其诗风隐晦深邃,又温情自然,把诗意之美引入世道人心,有人称他为“现代派诗歌的鼻祖”。

“向晚意不适,驱车登古原。夕阳无限好,只是近黄昏。”这首《乐游原》是诗人为排遣心中抑郁不适的心情,登上长安城南乐游原时,看到灿烂的黄昏斜阳的感慨。朗朗上口,成为千古名句。

李商隐曾在长安樊川一带游历,取名樊南生,并用心血创作了数十首诗歌,以樊南命名了两部文稿《樊南甲集》、《樊南乙集》。其诗构思新奇,风格清丽,尤其是一些爱情诗和无题诗写得缠绵悱恻,优美动人,广为传诵。

如今,在他的第二故乡长安区樊川,有民间人士建起了李商隐文化艺术馆,人们希望通过这样的文学寻宗,去唤醒历史的记忆,在长安这片土地上,守护唐诗,留下乡愁。

记者 高乐

大唐西市 《少年行》见证古今交响

在西安大唐西市遗址的晨光中,一方写有李白《少年行》的墙壁格外醒目。“武陵年少金市东,银鞍白马度春风”的诗句穿越千年,既定格着盛唐的风流意气,也成为串联起遗址保护、商贸传奇与城市新生的文化线索。

今日的大唐西市,正以“活态传承”的方式重现盛世气象。丝路风情街上,西域特色小店与现代商铺比邻而居,波斯地毯与陕西剪纸在橱窗中共辉,仿佛千年商脉的当代延续。

博物馆旁的XR未来空间里,观众戴上设备便能“穿越”至唐代市集,与虚拟的李白对饮赋诗,在指尖触碰中解锁敦煌壁画的细节,这种“可进入、可互动”的体验,让盛唐风华有了新的表达范式。

写有李白《少年行》的墙壁前,往来的游人总会驻足吟咏。当李白的诗句在数字化展厅中回响,当丝路货币与现代支付码在西市共生,这座城市正以遗址为桥,连接起过去与未来、东方与西方。

记者 王涛

仙游寺 千古绝唱《长恨歌》在此诞生

仙游寺,这座坐落于秦岭北麓,因唐代诗人白居易创作《长恨歌》闻名的千年古寺,更让“白居易当邻居”的百年佳话与千年文脉得以延续。如今,在保护中“活”起来的仙游寺,也成为文物保护与文化传承融合的典型范例。

仙游寺的文化记忆,始终与“邻居白居易”的故事紧密相连。唐元和元年(公元806年)12月,在周至任县尉的白居易和他的朋友陈鸿、王质夫同游仙游寺。话及前朝唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧时,相与为叹。在王质夫的提议下,白居易欣然命笔,《长恨歌》这首千古绝唱的长诗便诞生在仙游寺。

这篇叙事诗,文情并茂,婉转动人,以它独特的艺术魅力,感动着古今中外的读者。就在《长恨歌》诞生的同时,陈鸿又写了《长恨歌传》,一歌一传,相互映衬,珠联璧合,并蒂花开,成为中国文学史上一段佳话。这段历史佳话和“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”,这无比美好的爱情绝唱,也让《长恨歌》成为仙游寺独特的文化印记。

记者 王涛

兴庆宫 邂逅“云想衣裳”的浪漫

“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,千年前,孟郊在长安街头写下对人生快意的描摹;“云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓”,李白在兴庆宫沉香亭畔,为杨贵妃留下千古绝唱。

翻开泛黄的史料,兴庆宫的“诗意基因”不仅藏于唐代典籍,更在千年地缘文化脉络中清晰可寻。从宫廷宴饮的豪迈、春日赏花的雅致,到离宫别苑的思念,兴庆宫的一草一木、一亭一榭,都成为诗人灵感的源泉。无论是帝王将相的题咏,还是文人雅士的抒怀,都让这里成为唐代诗歌文化最集中、最鲜活的“载体”之一,也奠定了其作为唐诗“皇家书房”的独特地位。

如今,在西安全力推进“唐诗之都”建设的进程中,作为唐代皇家园林核心、唐诗创作重要发源地的兴庆宫,正以历史为笔、以文化为墨,重新唤醒沉睡千年的诗意,成为这座城市连接过去与未来的文化纽带。

随着“唐诗之都”建设的不断推进,兴庆宫的文化价值还将进一步释放。未来,游客来到这里,不仅能欣赏美景,还能读诗、写诗、品诗,真正让唐诗文化融入日常生活,让每一个走进西安的人,都能在唐诗的意境中,感受这座城市的历史厚度与文化温度。

记者 闫鑫

山水辋川 踏秋寻迹王维“空山”意境

“空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上。”

踏入辋川镇哑呼岩沟,刚到沟口,一块石碑便映入眼帘,王维《鹿柴》中的诗句在此静静矗立。顺着峡谷蜿蜒而上,脚下清溪潺潺,两侧岩壁上的青苔在斑驳光影中若隐若现,谷内静谧得只能听见落叶飘零的声音,偶尔一声鸟鸣划破空灵,更添几分禅意,恰似王维诗中“空山”的意境。

当年,王维与挚友裴迪携手同游至此。裴迪在《鹿柴》和诗中写到:“日夕见寒山,便为独往客。不知深林事,但有麏麚迹。”二人一唱一和,王维见空山幽邃而悟禅机,裴迪则从麋鹿踪迹中品野趣。王维与裴迪的友谊,是辋川诗魂的重要组成部分。他们不仅共享山水之乐,更在诗歌唱和中完成了精神的共鸣。

沿辋峪河顺流而下,便抵达了闫家村外的白石滩。一座石桥横跨河面,将河东河西的村落紧密相连。

“清浅白石滩,绿蒲向堪把。家住水东西,浣纱明月下。”写下《白石滩》时,王维已逾不惑之年,半官半隐的生活让他远离了仕途的纷扰,而这平淡而美好的场景,涤荡了他内心的郁积,让他在自然中找到了心灵的慰藉。

如今的辋川,虽无欹湖胜景,但王维的诗心早已在此扎根,让这片土地成为文学史上的一方胜迹,吸引着无数人前来探寻唐诗的故乡。

从鹿柴的幽深到白石滩的明朗,从欹湖的浩渺到今日的平川,每一次寻迹都是与诗人的隔空对话,辋川的山水,因王维的诗而永恒。

千年一瞬,诗篇如灯。当我们在青苔上看见返影,在河滩间想象明月,那位“诗佛”便从未远离。

记者 王卉

来源:西安晚报

相关热词搜索: