华商网讯(记者 姬文艳)10月26日,“循‘新’出发·‘质’在必行——解码杨凌农科城创新实践”网络主题宣传活动采访团走进作物抗逆与高效生产全国重点实验室(西北农林科技大学),在这座农业科技的“超级工厂”内,探访科研人员如何破解农作物生长的“基因密码”,为抗逆育种与高效生产提供技术支撑。

二十年磨一剑:从地方实验室到国家科技力量

作物抗逆与高效生产全国重点实验室的“进化史”,是我国农业科技自主创新的缩影,其前身是2001年6月建立的陕西省农业分子生物学重点实验室,2022年通过科技部重组并组建为作物抗逆与高效生产全国重点实验室。实验室定位于应用基础研究,围绕国家粮食安全、生态安全、乡村振兴、农业绿色发展等重大战略需求,聚焦作物抗逆与绿色高效生产的学科前沿和产业需求,重点开展作物抗逆优质高产与绿色高效协同提升理论与技术研究。下设测试分析、表型组学、基因组学、蛋白组学、显微可视、作物转基因、生物信息学等多个技术支撑平台。

“我主要负责的就是转基因相关工作,之前大家提到转基因还有点‘担心’,但其实随着科技发展,现在的转基因科研工作更加精准、更加可控,通过我们和其他科研方向的合作,能够为作物抗逆与高效生产提供更多技术支持与保障。”实验室正高级实验师黄雪玲介绍,近10年来,实验室取得了系列创新性研究成果:小麦遗传学“登峰”,解析了小麦抗逆优质高产的生物学基础,是国内唯一参与单位完成了普通小麦参考序列,被学界称为征服了小麦遗传学的“珠穆朗玛峰”;病害防控“破局”,系统揭示了小麦重要病菌菌源形成、侵染致病和操纵寄主的机制,率先发现了条锈菌毒性变异的主要途径,鉴定到首个小麦感锈病基因并创制了材料;苹果产业“升级”,苹果高效生产理论和新品种取得重大突破,完善了苹果基因组,探明了苹果抗旱和糖酸品质形成的新机制,助推黄土高原苹果成就世界级产业;旱作农业“突围”,系统探明了西北旱区土壤微生物的多样性与菌群分布规律,建立了国际上最大的旱区土壤微生物资源库,破解了微生物对微量养分攫取的普遍性难题。

硬核平台支撑:从基因到田间的全链条创新

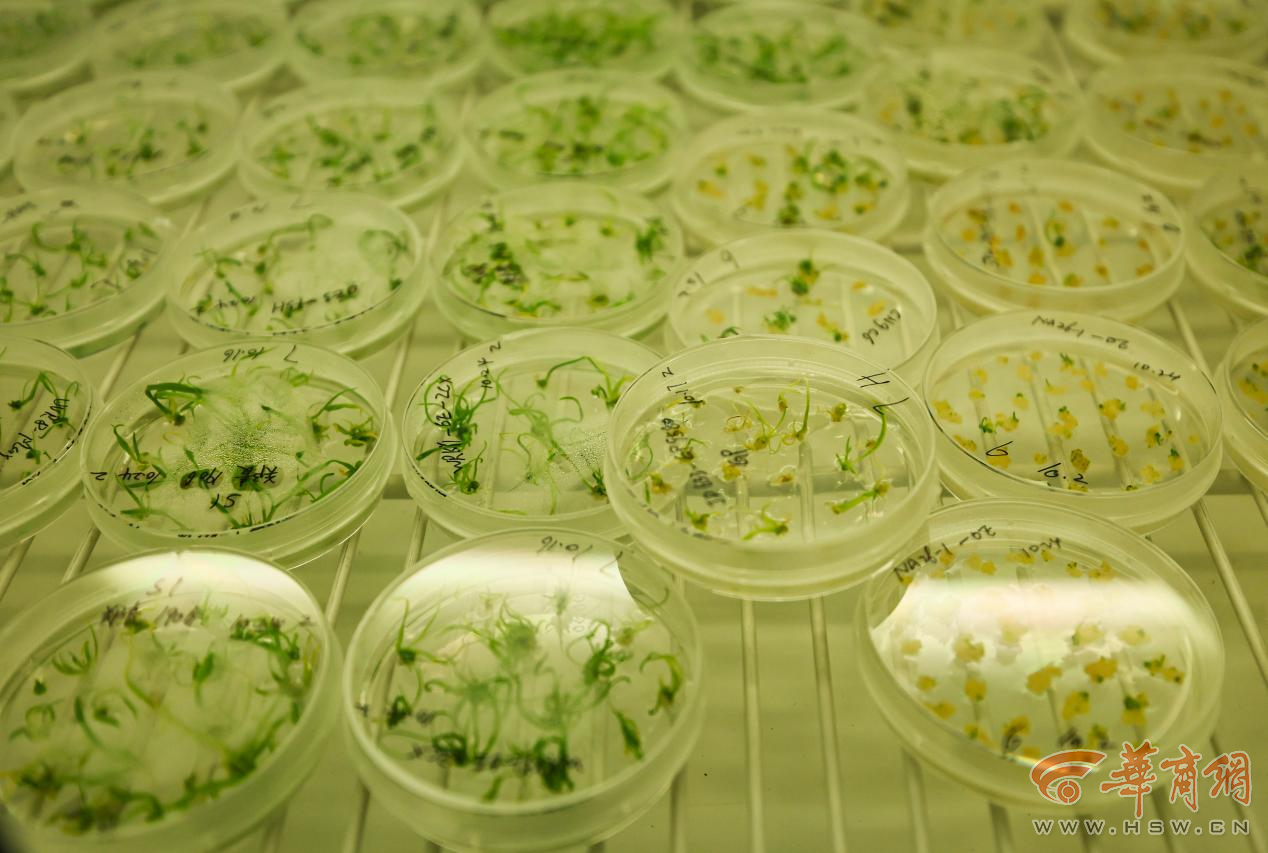

走进实验室,科研人员们正在质谱室、蛋白质纯化室、人工气候室、转基因分析室等多个功能区域忙碌实验,植物生长箱内放满了正在测试培养的农作物样品。“现在我们做小麦、苹果、玉米、猕猴桃、油菜等作物的研究多一些,主要面向干旱半干旱地区的农业发展,许多科研成果已经在国内外落地应用,对当地农业种植起到了很大的促进作用。”黄雪玲说。

农科研究的最终目的,就是要落在田间地头,落在百姓饭碗。当前,实验室正以科技创新为核心,深化“高校+农技+企业+基地”的成果转化模式,实现了旱区作物大面积丰产提质增效,有效推动我国旱区作物生产方式升级转型。他们已经用实际行动,将论文写在了广阔大地上。

“一粒种子可以改变一个世界,一项技术能够创造一个奇迹。”面对全球气候变化与粮食安全挑战,未来,实验室还将继续围绕作物高效生产的核心科学问题,深入开展作物抗逆与高产优质遗传基础、作物逆境应答与调控、作物绿色高效生产关键技术等研究,坚守“为干旱半干旱地区农业可持续发展提供高水平科技支撑和人才支持”的使命,为助力我国农业绿色高效可持续发展做出更多努力,支撑未来农业高质量绿色发展。

来源:华商网

相关热词搜索: