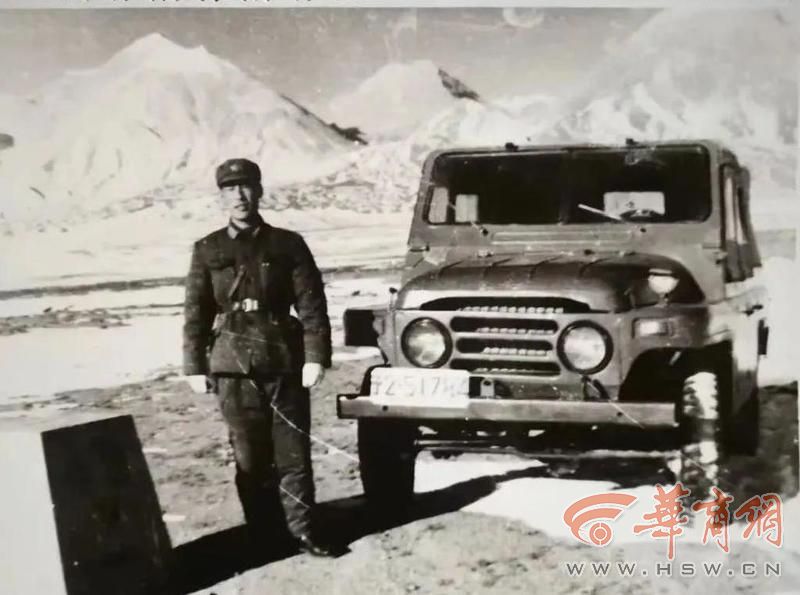

雪域边防线上20年:75岁惠碧成的“生命禁区”记忆

来源:华商网-华商报 时间:2025-11-10 17:40:52 编辑:方正 版权声明

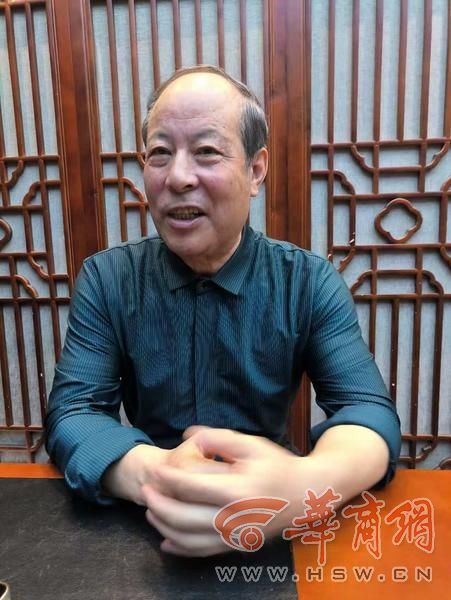

“我的理想之梦,萌生于黄土高坡,起飞于西南边陲,回落在航空大地。部队是个大熔炉,它使我这个从黄土地走出来的农民儿子,历经风雨,成长为一名年轻的军官;航空企业是一座大学校,重塑了我的灵魂,让使命在职业生涯中不断延伸。”这是75岁惠碧成的自白。

梦想走出“出门就碰鼻子”的狭窄山沟

1951年8月,惠碧成出生在陕西清涧县的山沟里。那片土地虽贫瘠落后,却因1927年爆发的“清涧起义”成为闻名遐迩的红色沃土。

谈起故乡,惠碧成常笑称那里是个“出门就碰鼻子”的狭窄山沟。从清涧城沿着蜿蜒的小路走,越过大岔则村,右转便进入一条狭长的山沟。山脚下有个名叫坡底河的小村庄,只有四五十户人家,比电视剧《知青》中提到的坡底村多了一个“河”字。

惠碧成的父母是地道的农民,生活虽然艰难,但他们满足于“日出而作,日落而息”的节奏,从未有过走出去打拼的打算。然而,对于年幼的惠碧成来说,这片山沟却让他感到束缚。四周的黄土山脉连绵起伏,山高天窄,生活贫瘠,外界的消息更是难以传递进来。

作为家里的长子,惠碧成从五六岁起就帮着父母做农活。六岁半时,他便随父亲一起下地干活。父亲的一句玩笑话,“今天起给你算工龄”,无意中为惠碧成埋下了奋斗一生的种子。

“那时候的生活真得很艰难,饿肚子、缺衣少食,已经是常态。我是在饥饿中长大的。上初中时饭量大,学校的伙食标准只能吃个半饱。每到月底前,父亲都要抽出一天时间,赶着毛驴去中学给我送炒面或高粱米花,往返近150里路,途中要翻越三座大山、跨越四条深沟。实在饿得受不了时,就约同学上山偷拔农民的萝卜吃。”惠碧成回忆道。尽管生活困苦,家境贫寒,但他始终心怀梦想,渴望走出这片被大山环绕的世界,去看看外面的精彩。

一包大蒜是母亲对他的唯一嘱托

虽然家境贫困,惠碧成的父母始终坚持让他接受教育,直到初中毕业。

初中毕业后,惠碧成回村开始务农,扛起锄头修梯田、打坝,接受了为期一年半的贫下中农再教育。但也是这段务农岁月,积淀了他对社会和人生的深刻认识。

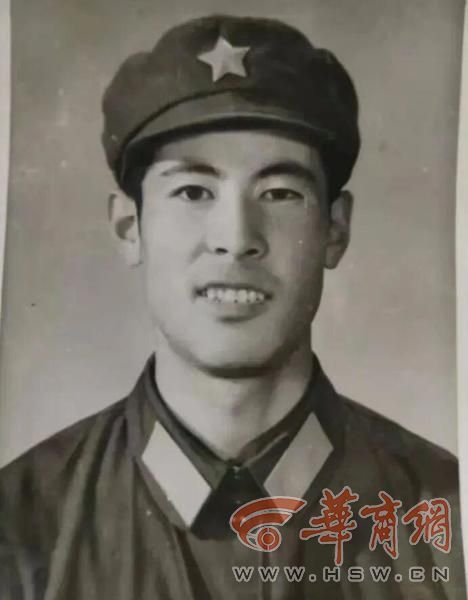

1969年正月,公社武装干部来村里征兵,惠碧成积极报名。尽管奶奶几度含泪劝阻,但在村支书的劝说下,惠碧成还是坚定了离开山村、走向外面世界的决心。当家人询问去哪里当兵时,征兵人员称是军事机密不能泄露,只是说去成都军区。

惠碧成至今仍清晰记得入伍的那天:初春的黄土高坡,北风呼啸,黄沙漫天。他和父母一起走了20里路到县城报到。临走时,母亲特意拿出一包大蒜,叮嘱他:“大蒜可以消毒杀菌,水土不服时吃几瓣。”这简单的一包大蒜,是母亲对他离家的唯一嘱托。

从黄土高坡启程,惠碧成和近百名新兵一起,坐汽车换火车,经过三天的长途跋涉,最终抵达咸阳。他们住进了咸阳西藏民族学院,开始了严格的训练:走队列、练步伐、打背包。两个多月的基础训练后,他们被送上军用专列,经过二十多个小时的车程,终于到达青海省会西宁。经过三天的休整,他们继续乘车前往青藏高原。随着进入青藏线的“魔鬼之地”,新兵们遭遇了严重的高原反应,晕车和呕吐成了常态,车厢内弥漫着令人作呕的污秽气味。

经历了近一个月的艰难跋涉,他们最终到达了扎东团部,这里是全军海拔最高、条件最艰苦的团级单位。扎东地区的边境线长达357公里,环境异常恶劣。在对新兵进行分配时,惠碧成由于去上厕所晚了些,结果被分配到全团最艰苦的茶柱八连。

两年多与一匹花生马并肩作战

茶柱八连位于喜马拉雅山脚下,海拔4900米,生活条件异常艰苦。惠碧成被编入骑兵二排五班。因为读过初中,他成了连队里的“知识分子”,战友们常让他帮忙写家信,还会给他送些馒头、罐头或补衣裳作为回报。

作为骑兵,第一次骑马时,看到高大威武的战马,过去连毛驴都没骑过的惠碧成吓得直抖。每天训练都坐在颠簸的马鞍上,屁股经常被磨得疼痛难忍,晚上睡觉只能侧着身子躺着。

在骑兵排的两年多时间里,惠碧成经历过很多惊险时刻。

在骑术训练中,最危险的是为了考验战马的胆量,在战马奔驰的时候,路边的炸药包或手雷突然炸响,一些胆小的战马因受到惊吓,突然来个九十度的急转弯,这一闪往往会把骑术不好或缺乏高度警惕性的骑手从马背上摔下来。偶尔遇到前面的马匹踩空倒地后,紧随其后的马群就像交通事故中的连环撞一样倒成一堆。

谈到最惊险的经历,惠碧成表示,1970年中秋节,连队接到命令去山口设伏,为了防止土匪偷袭,骑兵排分散居住在五个帐篷里。半夜站岗时,惠碧成听到一阵阵狼嚎声,然后看到一群野狼向他们走来,他随时准备开枪。在等待与惊吓中,狼群在距离驻地三十多米处拐了个弯离开。就在他庆幸自己狼口脱险之时,班长告诉他:“多亏那狼通人性保了你,要不然你又得闯祸挨处分。这里是设伏区,枪响不就暴露了目标,这是严重违反军事纪律的!”

那两年,惠碧成与一匹花生马并肩作战,建立了深厚的感情。然而,在他离开连队两年后,那匹花生马不幸失踪,连队组织了多次搜寻都没找到。这件事成了惠碧成心中永远的遗憾。

“白天兵看兵,晚上数星星”

惠碧成描述,他所在的西藏边防部队驻地,是全军海拔最高的团级建制单位。这里一年一场风,从春刮到冬,几乎没有春夏之分。惠碧成一待就是近20年。

“天蓝得能滴出颜料,每口呼吸都像吞玻璃碴,风从脸上刮过像刀割一样。”在给家人的信中,惠碧成如此描述对高原初体验。

在这样的地方当兵,生活条件的艰苦超出想象。惠碧成回忆:“那几年,几乎没见过新鲜水果和蔬菜。日喀则能运来的‘老三样’——土豆、萝卜、莲花白,是最奢侈的蔬菜。”更多时候,他们吃的是压缩成砖头状的干菜,被称作“老梭标”,主食则是国库存放多年的陈米饭。

“对北方兵来说,一个多月吃不到一顿面食太难熬。有的战士甚至装病,只为能吃上病号饭里的几片面片。”惠碧成说。

长期吃干菜和罐头,营养严重缺乏。战士们的指甲下陷、嘴唇发紫干裂、口角溃烂、脱发成常态。在强烈的紫外线照射下,士兵们的脸都变成了古铜色,脸上的皮脱了一层又一层,后来部队每人每月发一盒凡士林、一瓶维生素C和一面小镜子——不是为了梳妆,而是用来照着镜子“扒脸上的脱皮”。

边防的孤寂与心理煎熬同样严峻。哨所大多建在荒山绝壁,每年封山八九个月,与世隔绝,除了冰天雪地,就是飞沙走石。“白天兵看兵,晚上数星星。”惠碧成形容那种孤独。哨所被称作无声无色无信息的“三无”世界,收音机失真,听不到广播,看不到家信和报纸。有人一呆四五年,身边永远是那十几个战友,甚至彼此家里养几头猪都了如指掌。有一年,团电影组被大雪封在哨所,一部《洪湖赤卫队》反复播放了18场,士兵们连对白都能背下来。

“沾着冰碴子的文字”

1972年初春,惠碧成被抽调到团业余文艺创作小组。这支创作小组成员大多来自边防一线的各个连队和哨所,大家都曾经历过艰苦的条件,素材相对丰富。

惠碧成开始了他的文学创作旅程。他把身边一些真实而感人的故事改编成各种形式的文艺节目,为“八一”建军节的文艺演出做好充分准备。惠碧成创作的小品《高原红色小哨兵》,深刻反映了军人生活的艰难与奉献,最终荣获创作一等奖,并被选送参加了日喀则军分区的文艺表演。

文艺创作小组解散后,惠碧成随即被派去参加成都军区在日喀则地区举办的业余文学创作学习班。

时近年底,惠碧成离开茶柱哨卡四个多月后回到八连。当时,连队已经决定他退伍,并将名单上报到营部。然而,命运似乎没有让他轻松退役。在一次巡逻任务中,惠碧成不幸患上雪盲,右脚也被冻伤。即便在病床上,他仍坚持创作完成了《巡逻除夕》这篇诗文,文中“哨兵呵气成冰”的细节感人至深,令《解放军报》的编辑感叹道:“沾着冰碴子的文字”。

随后,惠碧成的首篇小说《高原红色小哨兵》在《西藏日报》发表,书中“小哨兵用体温焐热枪栓”的故事源自真实场景:在严寒的高原,惠碧成看到一名小战士将步枪紧贴身体保暖,防止枪栓被冻住。这个故事深刻体现了战士们在极端条件下的坚韧与牺牲,后来,这篇作品还成为西藏军区新兵宣讲的教材之一。

在西藏近20年的时间里,惠碧成还撰写了超过30万字的通讯报道和笔记。

这些创作成果让惠碧成获得了提干的机会。先是离开连队进入机关,再后来,惠碧成

成为团政治处主任、

团副政委。

“唯一对不住的就是妻子”

惠碧成说,这辈子他行事坦荡,但唯一对不住的就是妻子刘冬莲。两人的婚姻故事并非传统的浪漫,而是一段充满责任、坚持与牺牲的长久陪伴。

1973年4月,惠碧成从军五年后第一次回家探亲,在此期间他意外闪婚。那时,同龄人的孩子都已经几岁了,父母对他的婚事十分着急。在战友母亲的介绍下,他认识了清涧县邮电局的话务员刘冬莲,两人第一次见面看了一场朝鲜电影《卖花姑娘》。

婚后,两人聚少离多。他每两年才能回家一次,妻子刘冬莲则承担起了几乎所有的家务与责任。

两个孩子出生都是邻居用架子车送到医院生产的。惠碧成回忆起第一次见到女儿时,她正在院子里跑来跑去,邻居指着她问她是谁,女儿脱口而出:“解放军叔叔。”看到儿子时,他已经满地乱跑,而岳母的小脚因为追不上孩子,索性把孩子用绳子拴在腰上,以防止摔倒。

作为边防军人的妻子,刘冬莲比常人付出了更多的艰辛和牺牲,但她始终无怨无悔,坚守着自己的承诺。1981年底,她带着孩子从陕北调入西安机械厂。为了能够更多地照顾孩子和老人,她放弃了原本可以与专业对口的工作,毅然选择了一份能够三倒班的车间工作。

惠碧成回忆起这些往事时,心中满是愧疚与感激。

转业后的跨界突破

1987年,惠碧成转业了。惠碧成被分配到了妻子所在的远东公司,成为了普法办公室的干事。他曾是团职干部,身上曾有着无数的荣誉与责任,而如今,他需要从零开始,适应全新的工作环境。

但他很快调整了心态,专注于工作,不断提升自己。在普法办公室,他通过讲授《兵役法》获得了同事们的高度评价,逐渐找回了自信。为了更好地理解航空制造的奥秘,并尽快适应新环境,惠碧成从机关调到基层,经过两年的观察和实践,基本掌握了企业发展的内在规律,并将这些思考和经验转化为文字,首篇航空报道《铁鸟涅槃》获得了中国航空新闻奖。

随着时间的推移,惠碧成逐渐在企业中站稳了脚跟,并最终获得了进入宣传部的机会,成为宣传科长,负责企业文化建设与宣传工作。在航空工业系统,惠碧成被称为“跨界奇才”——既懂战机研发制造术语,又能将其转化为打动人心的文化表达。

“老骥伏枥”再启新篇

2012年退休后,惠碧成在西安清涧商会开启人生新篇,担任清涧商会秘书长。他将军队的组织经验与企业的管理智慧结合出“三维服务体系”:为会员企业搭建政策咨询平台、信息共享平台、交流互动平台。

“能吃苦是基本功,会吃亏才是大智慧。”写在他所著纪实自传文学《雪山魂》扉页的这句话,被他践行终生。当被问及退休后为何更忙时,他指着办公室的书法“老骥伏枥”说:“陕北人讲活到老,干到老,我这把老骨头,还能为社会敲敲边鼓。”

“我的生活哲学就是看淡一切,做事认真。”惠碧成说,“无论何时何地,生活中的困难和挫折都只是暂时的,重要的是如何面对,如何从中汲取力量。”

时至今日,已年逾七十的惠碧成依然心怀梦想,继续在文字中追寻理想。在他看来,生命的意义就在于不断前行,如同他在《逐梦蓝天》一书中所写:“只要生命还在跳动,就永远朝向太阳的方向。”

华商报大风新闻记者 袁金会 文/图

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: