走笔“华北入陕第一镇” 龙门春秋

来源:西安晚报 时间:2025-11-27 07:16:34 编辑:张进 版权声明

位于陕西、山西两省交界的龙门,又名“禹门”。

龙门镇紫峰街口“鲤鱼跃龙门”地标

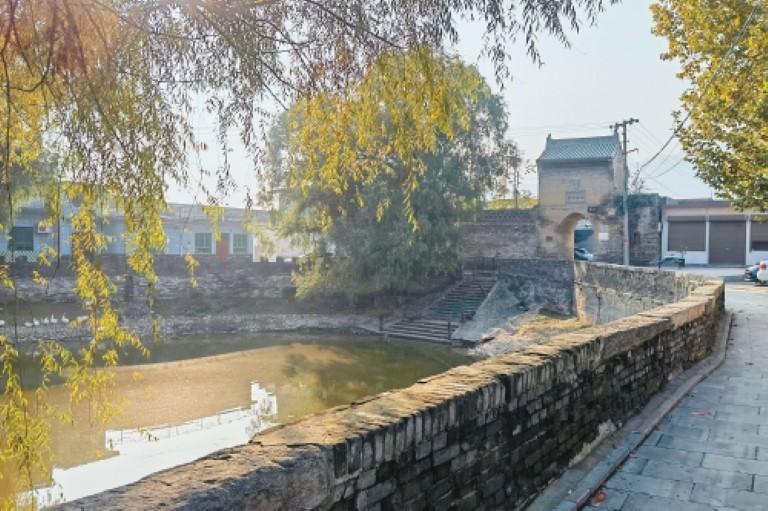

西原村的涝池和明清时期洞楼

黄河穿秦晋峡谷奔涌而来,在陕西与山西交界的龙门镇撞开千仞石壁,激荡出“禹门三级浪”的壮阔。这里是神话传说“大禹治水”“鲤鱼跃龙门”的源头,更是一座靠煤钢起家的工业重镇。

如今,乌黑的煤矸石蜕变成精致玉石,柴油重卡换上氢能“心脏”,村集体分红“揣热”百姓腰包,文明新风浸润古村街巷。近日,记者来到韩城市龙门镇,这座“华北入陕第一镇”正以“工业强、文化兴、生态美、百姓富”的姿态,书写着新时代的“跃龙门”传奇。

禹门雄关藏传奇 黄河奔涌阅千年

初冬时节,走进龙门风景名胜区,一幅壮丽图景扑面而来:两岸大山对峙,壁立千仞,黄河如奔腾的巨龙穿行其间,水流湍急汹涌,破“门”而出后,黄河滔滔,浩浩荡荡,一泻千里。“禹门三级浪,平地一声雷”,这句古诗在此有了最直观的诠释。

“龙门宽80米,形如闸口,原是一座大山,相传大禹带着民工花了13年时间用石斧凿开,故又称‘禹门’。”乘快艇逆流而上,耳畔风声呼啸,龙门古渡景区工作人员孙二宝一边操控快艇,一边当起向导。龙门是黄河的“咽喉”,位于秦晋大峡谷之中,因相对如门,唯神龙可跃,得名“龙门”。过了龙门,河床陡然变宽,湍急的黄河瞬间舒缓,如得胜的将军信马由缰,泻千里而东流。

除了大禹治水的典故,“鲤鱼跃龙门”的传说在这里更是家喻户晓。《三秦记》有载:“大鱼集龙门数千,不得上,上者为龙,下者为鱼”,千百年来,“一登龙门,身价十倍”成为无数人的向往。

沿龙门而上,孙二宝绘声绘色为记者介绍沿途的自然与人文景观:“那是龙门水文站,别的水文站用船测量流量、含沙量、水位等,唯独这里靠索道,工作人员上下班全凭缆车。那个像城堡的小山包是石头城,过去是行船人的避风驿站。”

行至上游一处更为狭窄的河谷,两岸断崖峭壁如刀砍斧劈,笔直地插入水中,气势逼人,孙二宝愈发激动:“这是万里黄河最窄处——石门,宽仅60米,滔滔黄河就从这石崖中泻出。大家都知道长江三峡,咱黄河有三门:龙门、石门和壶口下游的孟门。”

龙门自古为秦晋要冲,兵家必争之地。公元前645年秦晋韩原(今韩城)大战,秦从禹门东渡击晋;唐高祖李渊从禹门渡黄河取关中;明末李自成亦曾由此东渡直捣幽燕,推翻了明王朝;抗日战争时期,龙门守军浴血奋战,击退了企图从此西渡进犯陕西的日军,保卫了大西北……

龙门地势险要,水流湍急,千百年来,两岸民众只能靠木船摆渡往来,交通、交流不便。直至新中国成立前夕,在中国人民解放军第一野战军后勤部的支持下,在黄河禹门渡口架起铁索桥,全长100多米。1972年5月,国家在禹门口建起铁路和公路桥,跨度144米。2020年9月,国道108线禹门口黄河公路大桥建成通车……一座座“飞虹”让天堑变通途,成为连接晋陕两省的重要通道,为龙门镇的发展带来了机遇。

工业重镇换新颜 绿能转型破困局

龙门镇东临黄河,西靠梁山,辖区西部矿产资源丰富,煤铁、石灰石、铝土等储量可观,这为工业发展筑牢了根基。作为西北三大钢铁基地之一,全镇汇聚煤焦钢电建化及新能源材料新装备企业124家,2024年龙门地区规上工业总产值553.48亿元,“工业重镇”的称号实至名归。

但是,多年来,煤炭开采带来的煤矸石,是困扰当地的“生态难题”。

在陕西生态龙门绿碳产业有限公司的展厅,手镯、烟灰缸、案板、棋盘、“玉璧”摆件等展品琳琅满目,很难想象这些精致的工艺品原料竟是乌黑粗糙的煤矸石。

“煤矸石是煤炭开采的固体废物,以前堆在那儿占土地、破坏生态,还可能自燃,传统填埋、发电、制砖利用率极低。”该公司副总经理杨少锋拿起一只微晶玉石手镯,摔在地上,手镯捡起来完好无损,“这是我们的技术,让煤矸石‘点石成晶’。”

杨少锋介绍,他们通过自主研发与高校合作,攻克了煤矸石中碳、铁、硫等处理难题,建成全国首条煤矸石绿色无害化综合处置生产线,用电熔炉压延技术,经制备、熔制、压延、晶化、退火、切割等多道工序,将矸石转化为硬度大、耐腐蚀的微晶玉石,“一期产线年产90万平方米微晶玉石,一年能消纳2.6万吨煤矸石,可广泛应用于工业、建材及装饰领域,已成功销往福建、山东等地,填补了全省同类产业的空白,实现了经济、环保、社会等多重效益。”

由于盛产煤炭和钢材,在国道108线龙门段,大型货车随处可见。而一些挂绿牌的重卡却格外显眼,这些是氢燃料电池重卡,噪声小、零排放。

在韩城市龙门国家生态工业示范区的加氢站,几辆车身印有“绿氢物流H2”的重卡正在加注氢气。“相比传统燃油重卡,氢燃料电池重卡每行驶10万公里就能减少约130吨二氧化碳的排放。”陕西旭强瑞清洁能源集团有限公司(以下简称“旭强瑞”)行政人事部部长刘海洋说,作为陕西省氢能产业链“链主”企业,旭强瑞建成全省首座持续运营的内部加氢站,打造了全省首个氢能重卡示范运营项目,完成“韩城-渭南-西安城际氢能廊道”运输测试,氢燃料电池重卡主要用于龙门工业园区内及周边区域的煤炭、焦炭等的短倒及长途运输。

目前,该企业已形成“制氢、储氢、加氢、用氢”全产业链,打造了以韩城清洁能源、氢能供应及应用为中心,以西安氢能装备研发、制造为中心的“一体两翼”发展格局,并建成西北首条全自动化氢燃料电池堆产线,实现了陕西氢燃料电池堆研发生产零的突破,让“零碳运输”在龙门落地生根。

村企联建强根基 民生红利暖人心

在龙门镇,工业的蓬勃发展,为富民增收奠定了坚实基础。

“我们社区每年给居民每人分红1000元,统一缴医保,这两项加起来是300多万元!”在下峪口社区,党总支副书记李宝刚的话透着十足底气。

下峪口社区是典型的“村改居”社区,471户、2165人,是龙门镇政府所在地,辖区内有陕钢集团龙钢公司、龙门煤化工等多家企业。2016年启动搬迁,至2018年底,原村民全部搬迁至龙门新村小区及下峪口商住楼小区,形成“一村两区”管理模式。

“下峪口为什么这么富?答案就是村企联建!”李宝刚毫不犹豫地说。

近年来,下峪口社区探索“企业自愿参与、村企协商共谋、优势资源互补”合作模式,蹚出了一条村企联建新路:社区2014年成立劳动服务公司,2021年借“三变”改革成立股份经济合作联合社,先后与陕钢集团龙钢公司、龙门煤化工两家大企业,签订了村企联建协议。同时,利用地域优势,统筹劳务资源,为辖区企业提供配套性劳动服务。仅与两家大企业的创新合作,就给集体经济年增收达200万元。

车辆运输、机械装载、停车场运营、土地流转租赁,集体经济的增收点不断拓展,“群众除了能跑运输,还能到企业上班。在我们这儿,只要你愿意干,就能有活干、有钱挣!”李宝刚自豪地说。

在社区办公楼旁,今年投资130万元建成的新能源充电站已投入使用。“配置了大功率和通用型直流快充桩,既解决了周边群众和干线车辆充电难问题,又给集体增添了新收入。”李宝刚说,他们集体经济的收益,都用在民生上:每年秋季,大专生奖1000元,本科生2000元、研究生3000元;重阳节给60岁以上老人发500元敬老金;一年3次给老人免费体检,实惠真正落到了群众手里。

驱车4.5公里来到渚北社区。正遇重阳,节日氛围正浓:道路两旁氢气球飘扬,红色帐篷下歌舞喧天,老人们围坐一起其乐融融。“这是我们连续十多年的保留项目——请辖区所有老人吃席,早上吃羊肉饸饹,中午是大席,60岁以上每人发1500元敬老金,80岁以上的还有定制唐装。”社区居委会副主任郭洪江介绍。

真金白银背后也是集体经济的“硬核”实力。渚北社区拥有“一主一辅”两大产业,“一主”是畅达渚北贸易有限公司,“一辅”是土地流转。双措并举,社区包括流动资产、长期投资、固定资产等在内的集体经济组织资产超3000万元,年集体收入破2000万元,居民人均年收入达3万元。

“大家要么在周边企业务工,要么跟着集体干,日子越过越红火。”郭洪江笑着说。

新风古韵润民心 文化振兴铸灵魂

龙门镇是陕西的经济明星镇。在乡村振兴与美丽乡村建设中,基层群众的腰包越来越鼓,但与此同时也产生了新“烦恼”,精神文明建设也得跟上。

“前些年有些跑运输的群众发了家,红白喜事攀比成风,一场事过下来要花近10万元。有些经济条件一般的群众硬着头皮也得‘上’,常常过一次事、负一次债,铺张浪费得让人心疼。”东白矾社区党支部书记程怀章回忆道。

作为“村改居”社区,这样的陈规陋习一度让群众苦不堪言。鉴于此,2014年,社区在广泛征求群众意见后成立红白理事会,党员干部带头破陋习,从白事改革入手。

“过去白事摆‘十三花’宴席,大小20多道菜,有人吃不完还往家拿,最后大多浪费了;发烟要整盒高档的,一场事多了要用100条烟;人去世了要停放7天,开销大得很。”程怀章说,改革后,宴席统一10个菜,每桌标准不超300元;烟换成10多元一盒的,设散烟点供人自取,一场事下来,10条到15条就够;白事时长缩至5天,这一做法还在韩城全市推广。

不仅如此,按当地习俗,老人过世要“抬楼”,发多条烟不说,好多人还嫌没面子不愿干,现在,社区党员干部义务“抬楼”,一盒烟也不要;请乐队的开销从万元压至千元内,社区组织群众成立“生命礼仪团队”提供服务。至今,该社区移风易俗已历经8次改革,实现红白喜事“统一标准、统一流程、统一简办”。

社区还建了公益性公墓引导文明祭扫,设积分超市激励孝老爱亲、勤俭节约等文明行为,用红黑榜督促整改。“红白喜事改革,可给群众解决了大难题,再也没有负担和‘包袱’了!”居民程仙萍称赞道。东白矾社区《“红白理事会”理出婚丧嫁娶新风尚》经验还入选了全省首批乡村振兴典型案例,引得各地来“取经”。

如果说东白矾社区改的是陋习,那西原村守的就是文化根脉。

韩城有句顺口溜“西原的涝池甘谷的庙,梁带村的戏楼四角翘”,道出了这里的古韵——涝池边绿树映水,白鹅浮游,北边元代玉皇后土庙飞檐凌空、庄严瑰丽,西边明清洞楼题曰“池乔拱秀”,青砖灰瓦间尽是岁月痕迹。

“村中有元代、明清、民国时期建筑多处,都是我们的‘宝贝’。”村党总支书记张金安说。

更让西原村骄傲的是国家级非遗“韩城行鼓”,俗称“挎鼓子”,表演时,鼓手挎鼓仰面,马步蹲裆,队列多变,鼓点激昂。“2008年我们上了北京奥运会暖场表演,还去英国、俄罗斯演出过,更在2012年首届司马迁杯全国锣鼓大赛中斩获‘金鼓王’称号。”张金安介绍,行鼓在西原村不仅是文化,更是产业,全村四五百人能上阵,本地演出每人每天能挣200元、出市300元。

“接下来,我们计划在村里再培养50名青年人,学习行鼓,练习的场地都建好了!”张金安指着村里新落成的文化大礼堂兴奋地说。

“龙门镇正深耕‘文化、工业’两条主线,推进文旅多元融合,按照韩城市委、市政府将龙门打造成韩城工业经济主战场、城乡融合主阵地和民营经济发展示范区的区域定位,奋力谱写‘工业强、文化兴、生态美、百姓富’的现代化新篇章。”龙门镇党委书记吉翔说。

黄河涛声依旧,禹门故事新编,这座承载着神话与历史的古镇,正以实干与创新,完成属于新时代的“鲤鱼跃龙门”。

文/图 首席记者 吕聪

来源:西安晚报

相关热词搜索: