鄠周眉高速公路打造生态旅游路、平安智慧路、品质样板路、PPP示范路

来源:华商网-华商报 时间:2025-11-28 17:43:56 编辑:方正 版权声明

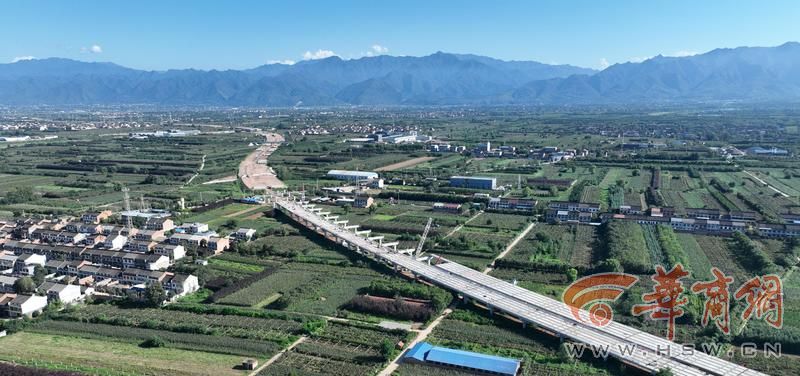

作为陕西省“2367”高速公路网的关键节点工程,位于秦岭北麓、渭河南岸的鄠邑至周至至眉县高速公路(以下简称“鄠周眉高速公路”)目前正以科技创新为引擎、以绿色发展为导向全速推进。该项目不仅将完善渭河南部路网格局,更以“生态旅游路、平安智慧路、品质样板路、PPP示范路”四大目标为引领,在固废再生利用、装配式施工等领域取得多项突破,为陕西交通建设高质量发展树立新标杆。

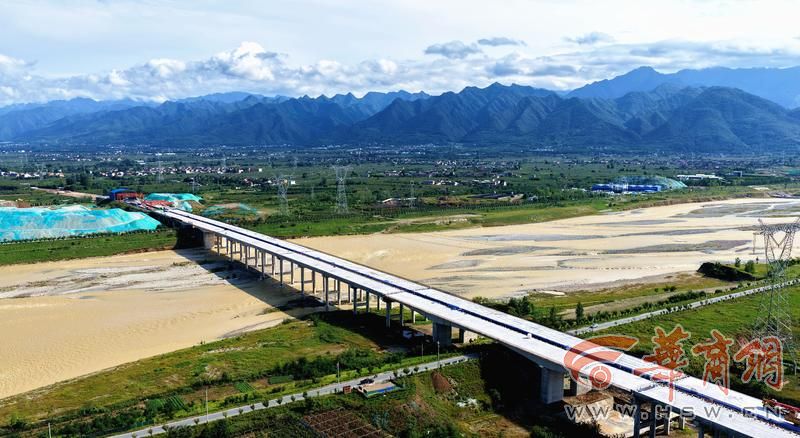

据了解,鄠周眉高速公路起于鄠邑区水寨村,衔接京昆高速与高新鄠邑复合通道,止于眉县槐芽镇顺接眉岐凤高速公路,全长71.465公里,采用六车道高速公路标准建设,设计时速120公里。项目总占地8756亩,概算投资96.17亿元,由陕西交控集团牵头联合体投资建设,鄠周眉公司负责全流程管理,计划建设期36个月,运营期29年10个月。全线共设桥梁56座、互通式立交8处、涵洞102道、通道167道,配套建设服务区1处及7处匝道收费站等设施,工程规模与建设标准均处于区域领先水平。

“项目建成后,将成为串联秦岭北麓旅游资源与关中平原城市群的交通大动脉,更能打通助力乡村振兴的致富之路。”陕西鄠周眉高速公路有限公司董事长王学礼介绍,公路途经楼观台、太白山等知名景区,通过景观提升与多业态融合打造生态旅游路;同时借助信息化管理系统、无人机巡航等技术构建平安智慧路,依托国企协同优势探索PPP模式新路径。“我们始终锚定‘四大目标’,将科技创新与绿色施工贯穿全过程,不仅要建一条畅通之路,更要建一条生态路、智慧路、示范路,通车后将深化路域经济合作,为地方发展提供交通保障。”

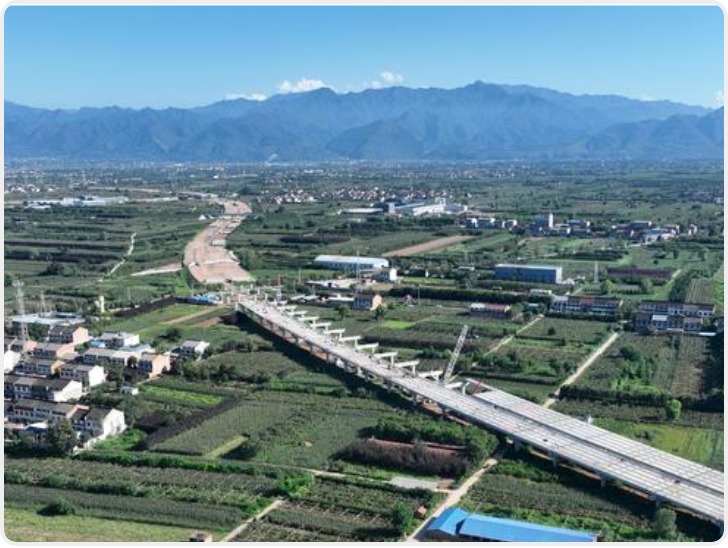

记者在鄠邑区大桥施工现场看到,巨型履带吊精准吊运着150吨重的预制盖梁,无人驾驶压路机沿着北斗定位规划的轨迹协同作业,工人们佩戴安全帽在操作台前紧盯参数,钢筋加工场里机械臂高效运转,处处是热火朝天的施工景象。

据介绍,绿色低碳是该项目建设的鲜明底色,其中固废综合再生技术的创新应用尤为亮眼。针对建筑垃圾资源化难题,项目构建“设计-施工-检测”全链条管控体系,在传统压实度检测基础上,新增弯沉、动态变形模量等三项指标,形成“四项指标互验”质控机制,编制4项标准化文件规范施工,确保再生料路基质量达标。针对煤矿废料处理痛点,项目对煤矸石开展硫化铁含量、重金属等多项指标检测,达标后用于路基填筑,同步采用包边土、水泥土隔离层阻断水分渗透,构建“采矿废料—筑路填料”的绿色链条,实现生态与工程效益双赢。值得一提的是,项目创新应用的智能无人化协同碾压技术,依托北斗定位构建三维模型,实现多台压路机集群协同作业,施工效率提升30%以上,质量检测一次性合格率达98%。

在桥涵施工领域,装配式技术的大规模应用成为项目提质增效的关键。记者在施工现场看到的黄兴村大桥,是作为西北高速公路工程中首例装配式结构桥梁,全长676.5米的桥体由810块工厂预制的“巨型积木”拼搭而成,现场无脚手架、少土方堆积,仅需5-6名作业人员配合吊装即可完成拼接。全线87座箱涵同样采用工厂预制、现场拼接模式,相较于传统现浇工艺,施工效率提升30%以上。集贤高架桥、黄兴村大桥共计700根桩基采用PRC预制管桩替代传统钻孔灌注桩,凭借单桩承载力高、耐腐蚀性强等优势,规避了泥浆排放等环保难题,实现建造周期与环境影响“双降低”。

路基边坡防护工程中,植物纤维毯技术的应用彰显生态建设理念。这种以农作物秸秆为基底,混合灌草种籽、营养剂的复合型生态材料,铺设后前期可抵御雨水冲刷、为种子提供适宜发芽环境,后期植物根系与坡面形成整体防护体系,兼具防风固沙与景观提升功能。该技术施工效率极高,8-10人小组日均铺设可达500米,且全程无施工垃圾与噪音污染,有效缓解了公路建设与生态保护的矛盾。

业内专家表示,鄠周眉高速公路的建设实践,不仅为建筑垃圾、煤矸石等固废资源化利用提供了可复制的“陕西方案”,更通过装配式施工、智能建造等技术集成,推动高速公路建设向绿色化、工业化、智能化转型。项目建成后,将进一步完善大西安国家综合交通枢纽功能,加速秦岭北麓旅游资源开发,为关中平原城市群协同发展注入强劲动力,成为陕西交通建设赋能区域经济高质量发展的生动典范。

华商报大风新闻记者 陈团结 文/图

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: