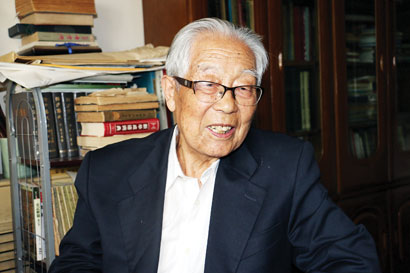

耄耋之年的袁仲一,聊起秦始皇陵兵马俑,仍是一脸的兴奋。 记者 韩宏 摄

一个个大坑接连发现

“那时候,不敢相信真有这么大的坑呀,世界上也没听说过呢!”袁仲一至今仍感慨万分。

计划一周完成的工作干了近一年。1975年3月,三个试掘方挖完后,一号坑的东端已全部暴露出来,出土了500多件陶俑、24匹陶马。四五月间,总算把大坑的基本范围确定了:东西约230米、南北约62.27米,深度4.5-6.5米,按密度估算,其中有陶俑、陶马6000件左右。

8月,正在北戴河疗养的国家文物局局长王冶秋遇上了聂荣臻元帅,告知西安临潼发现了一个庞大的兵马俑坑。聂元帅建议王冶秋立即打报告,建博物馆。后经国务院副总理李先念主持会议,一致通过建博物馆的提议。初定的投入是150万元,后来实际花了570万元。

俗语有云:“骊山戴帽,长工睡觉。”已经出土的陶俑,最怕的就是雨雪天气。没有顶棚挡风避雨的日子,袁仲一等人天天听天气预报,随时准备用稻草帘子和塑料薄膜将秦俑盖上。

一天深夜,暴雨倾盆,守在窝棚里的队员猛然惊醒,赶紧叫人,查看堆土围堰。果然,东南角渗水厉害。那时,也没有抽水机等机械设备,大家伙分工合作,一些人用脸盆往外排水,一些人用土加高加固围堰。

“事后,每个人都成了泥人。”袁仲一笑着说。

建博物馆的计划批下来,袁仲一喜忧参半。喜的自然是以后秦俑有了“家”;忧的是,怕提供的数据不准确。“如果坑很大,房子造小了,盖不住;如果坑小了,房子造太大,浪费钱。”袁仲一对考古工作始终抱着战战兢兢、如履薄冰的谨慎态度,“那时候,国家经济困难,我们不能多花一分冤枉钱。”

经过更小间距的梅花孔钻探,一号坑大棚建得刚刚好,东边、南边、北边都卡准了,唯独西边有5个门道未纳入棚内。“加一道钢梁就是30万元,为了省这30万元,5个门道被排除在棚外。”对此,袁仲一遗憾地皱了皱眉。

兵马俑一号坑发现后,善于钻研的袁仲一脑子转了一下:古代建筑以对称为美,是不是在一号坑附近还有其他的坑呢?他将考古队分成几个小分队,继续扩大钻探范围,寻找新的兵马俑坑。

1976年4月23日,考古队终于在一号坑东端北侧,一棵杏树附近的地下发现了陶俑残片。5月,二号坑范围确定为曲尺状,东西长124米、南北宽98米,面积约6000平方米,有陶俑、陶马约1400件。随后,在一号坑西段北侧,又发现了三号坑,面积520平方米,共有72件陶俑、陶马。

在袁仲一看来,一、二、三号坑符合中国古代的排兵布阵之法,即左中右三军。同时,二号坑和三号坑之间应该还有个四号坑,因为尚未建成,所以没有陶俑、陶马。《汉书·刘向传》记载:“骊山之作未成,而周章百万之师至其下矣。”又有《史记·秦始皇本纪》曰:“二年冬,陈涉所遣周章等将西至戏,兵数十万。二世大惊,与群臣谋曰:‘奈何?’少府章邯曰:‘盗已至,众彊,今发近县不及矣。郦山徒多,请赦之,授兵以击之。’二世乃大赦天下,使章邯将,击破周章军而走,遂杀章曹阳。”由此推知,由于秦末农民大起义,参加修建秦始皇陵园的工人被抽调去打仗,故四号俑坑未建成。