工程技术人员在商讨发动机工艺制造方案

火箭发动机技术创新的领军之师

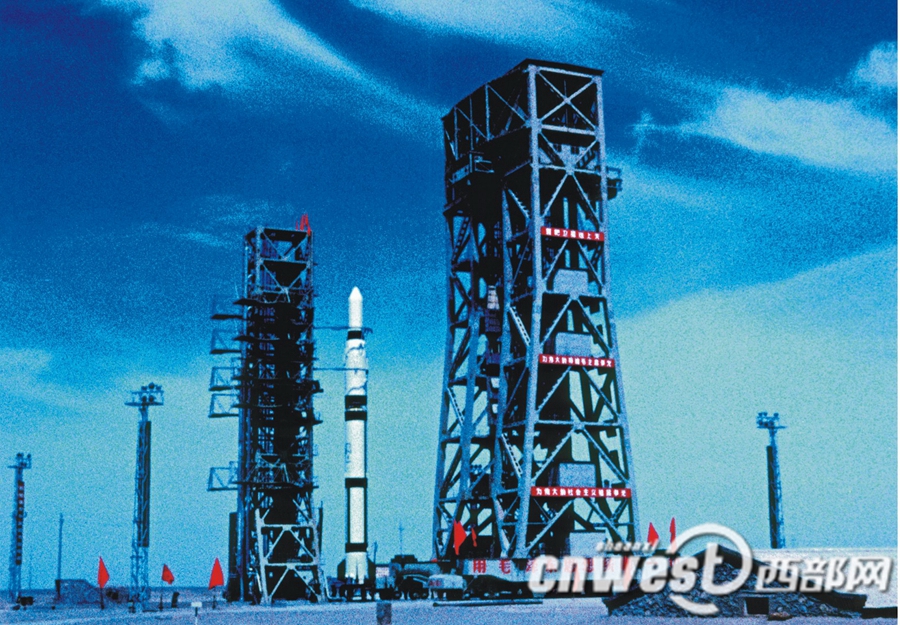

发展航天,动力先行。

航天六院液体火箭发动机的研制,经历了一条从仿制起步到自行设计、独立研制、自主创新的艰难征程,取得了液体动力技术创新发展的累累硕果,发动机的技术性能和可靠性达到了世界先进水平,使我国成为世界上少数几个掌握液体火箭发动机核心技术、并完全拥有完全自主知识产权的国家。

五十余年间,航天六院研制的液体火箭发动机和空间推进系统,形成了完整的航天液体动力产品系列,建立了自成体系的液体动力研制和生产能力,满足了国防现代化建设和国民经济发展对航天液体动力的需求。推举了嫦娥一号、嫦娥二号、嫦娥三号圆满完成探月任务。特别是2013年12月嫦娥三号探测器成功落月,圆满完成了我国首次地外天体直接探测,六院研制的全系列动力系统尤其是7500N变推力发动机,为宇宙大文章书写了精彩的一笔。

五十余年间,航天六院研制的液体火箭发动机和空间推进系统,牵引中国航天完全具备了制造和发射多种轨道空间飞行器的能力,保障了航天器的在轨长期可靠运行,近百颗卫星和航天器在安全性、可靠性、成功率和入轨精度等方面达到了国际领先水平。顺利完成了16颗北斗导航卫星的发射任务,标志着中国人建成了覆盖亚太的拥有完全自主知识产权的卫星导航系统。

五十余年间,航天六院研制的液体火箭发动机和空间推进系统,圆满完成了十次神舟系列飞船的发射,实现了三次神舟飞船与天宫一号飞行器的交会对接,将包括中国第一名航天员杨利伟、第一名女航天员刘洋在内的十二个中国人送上了太空。六院金牌动力的完美表现,为顺利实施中国载人航天工程三步走战略奠定了坚实的基础,也为中国人自己的空间站建设描绘了美好的未来。

一直以来,航天六院注重技术创新,不断攀登中国航天动力技术的高峰。液体火箭发动机研制技术和成果,始终走在我国航天发展的前列,走出了一条有中国特色的自主创新之路。

为了跟踪世界先进水平,保持我国在航天领域的应有地位,提高航天技术的竞争力,航天六院审时度势,毅然选择以120吨级液氧煤油高压补燃发动机和50吨液氢液氧发动机作为航天运载技术进一步发展的突破口,实现我国液体火箭发动机技术高起点、跨越式发展。20世纪90年代中期,六院科研人员迎难而上,开展了液氧煤油发动机和液氢液氧发动机关键技术攻关工作,在关键技术方面取得了重大突破,取得了一批高水平的研究成果,并分别于2000年和2001年经国家正式立项,进入工程研制阶段。经过十多年航天六院科研人员的攻坚克难,饱尝数千个日日夜夜的酸甜苦辣,航天六院研制成功的这两种液体火箭发动机,填补了中国航天动力史上的数十项技术空白。仅在液氧煤油发动机研制过程中,六院科研人员就攻克了80余项核心关键技术,突破了100多个工艺技术难关,推动了50多种新材料的研制。成为世界上第二个掌握高压补燃技术的国家,攀登了中国航天动力的崭新高峰。

2016年,这两种发动机将全面应用于我国新一代运载火箭“长征五号”和“长征七号”的首飞,使我国近地轨道运载能力从现在的9.2吨提高到25吨,并具有进一步提高的潜力,使我国航天运载技术迈上了一个全新的台阶,在航天运载能力上处于世界先进水平。

据国际权威统计:国际航天发射的故障率中,有38.5%是由火箭发动机引起。而航天六院研制的液体火箭发动机,创造了重点型号飞行发射成功率百分之百的纪录,为中华民族在世界航天领域赢得了尊严。

相关热词搜索: 东方红一号 长征五号 低温推进剂 嫦娥一号 航天发射 液体火箭发动机 1970年 补燃发动机 航天动力 航天时代