应注重文化产业集合效应

陕西还需要提升按规律演进的历史动作

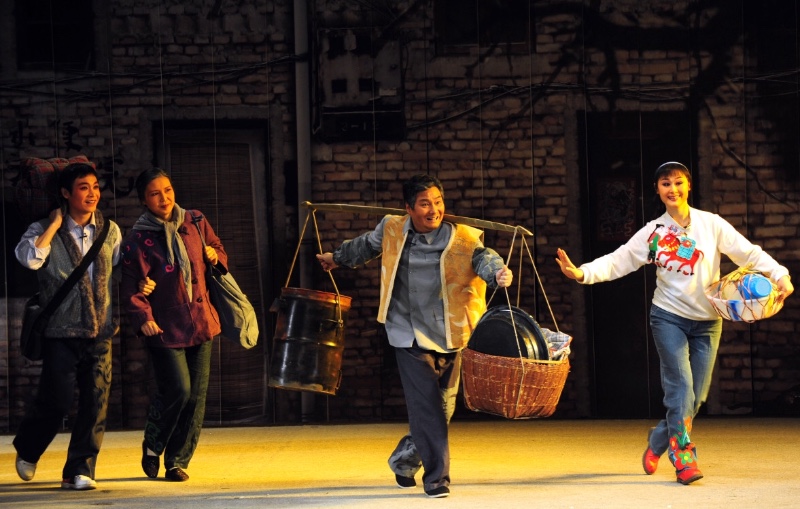

华商报:从《西京故事》到《装台》,你在戏剧与小说两个领域都获得了专业与读者的双重肯定,这在当下颇为不易,其中的创作是否有什么规律可循?

陈彦:不敢这么说,只能说有一部分观众、读者抬爱而已。要说规律,就是老老实实地去写,不赶热闹,不追风潮,首先看这活儿,我能拿动不,拿不动,不敢硬拿,会出笑话的。《西京故事》是我把这群人追踪了很多年,才下笔的,先写了舞台剧,觉得了解的生活库存,只动用了一部分,还剩了好多精彩的东西,有些不舍,就又搞成了长篇小说。《装台》的生活,是我在文艺团体工作二十几年的总积累,准备写它,也有八九年的时间,因为我还有其它工作,创作时间只能在晚上和节假日,其实业余有业余的好处,你可以通过多姿多彩的生活视阈,打开更广阔的生命天窗。业余写作的特点,就是活儿干得慢一些,不过,慢有慢的好处,回嚼的多,有些地方就能琢磨得深入些、细发些。总之,我的个人经验是,创作得把所有的热闹、急躁、欲望、活动都关在门外,用无形的绳子把自己捆起来,捆扎得越死越好,有时我感觉自己就像是被自己捆起来的粽子,没有人能帮了你的忙,也不要说你有多苦多累,关紧你的门窗,把苦和累诉说给自己听,能最终解开绳索搭救你的,只有你自己,那就是把那个要你命的作品完成了。

华商报:陕西拥有厚重的文化资源,但在文化资源的挖掘与转化上,似乎并没有达到人们的预期,在您看来,如何将文化资源转化为文化生产力和文化影响力?

陈彦:这是一个大题目,陕西已经做了很多工作,还有许多工作需要去做,因为我们是文化资源大省,我们没有开挖的资源还很多,需要进一步进行整体谋划,科学谋划,按文化事业发展规律谋划,按文化产业发展规律谋划,可以是历史断代式的集中推出,文学艺术、文化事业产业整体发力,比如说对周秦汉唐文化的一个全面助推。北京就比较注重对明清文化的篦梳、打理。这几年,革命历史文化资源的发掘,陕西是有起色的,但沉睡着的还很多,比如民间文化,还处于地摊状态,没有形成像云南民间文化那样对全国乃至世界的冲击力量。还有关中文化,资源十分丰厚,哪一个宝藏开挖出来,都是能形成历史、哲学、社会学、文学艺术、文化事业产业集合效应的。山西对晋商文化就做了有响动的集体出发。我们还需要提升按规律演进的历史动作,而不是无处不在动弹的热闹活动。