保护还是拆迁?上海一座慰安所拆迁引起轩然大波

慰安妇遭曲解 幸存者仍承受着外界羞辱

在苏智良眼里,证据链条完整的“海乃家”,其去与留值得慎重考量。但对于不少人来说,正是“海乃家”曾经的身世,让人们质疑它保留的必要。

原住户:好像过去做过日本人妓院什么的。

郭阿姨:它就是一个耻辱,是我们国家的耻辱,对不对,就是这个问题。

记者:然后觉得这耻辱的东西。

郭阿姨:不能放在学校里面。

郭阿姨提到的“学校”,指的是和“海乃家”一墙之隔的澄衷中学。按照规划,“海乃家”所在的地块将作为教育用地划归给澄衷中学。如果“海乃家”留下,或许将会成为校园的一部分。

郭阿姨:“慰安妇”的房子放在学校里面总归好像不大好。

记者:影响不好在哪儿?

郭阿姨:因为学生他小,他需要的是正能量的教育。

记者:“慰安妇”这事不正能量?

郭阿姨:不是正能量的。

任何事情,一旦和“教育”、“孩子”联上关系,就显得格外关乎重大。那么这些孩子们自己怎么看呢?在澄衷中学校门口,我们遇到了四位正上高二的男生。

记者:你们听说过“海乃家”吗?

学生:“海乃家”,听说过一点传闻。学校旁边有这么一个遗址,然后是关于一些无法回忆的过去的。

记者:觉得这个词说不出来是吗?

学生:不要不要,不要不要。

这个孩子们觉得说不出口的词语,在历史上的确曾引起过许多误解和争议。“慰安妇”一词来源于日语,原意是随行慰劳军人的妇女。这个词字面上看起来一团和气,但在历史上,绝大多数所谓“慰安妇”是被日军强征或诱骗而来,供官兵发泄兽欲。在受害女性中,有着难以计数的未成年少女,甚至还包括女童。

据澳大利亚学者乔治·希克斯所著的《慰安妇》一书记载,被抓来当“慰安妇”的少女饱受凌辱,有的甚至每天要遭受几十人轮奸,数以万计的女性就这样被凌虐致死。如今这场惨剧已过去半个世纪,但直到今天,在调查“海乃家”的拆迁时,我们仍不时会听到这样的表达。

弄堂居民:是妓女啊,“慰安妇”就是妓女啊。

上海市虹口区文物遗址史料馆馆长 何瑛:据说是一个日本人到中国来开了这样一个妓院。你在学校里面放了这样一幢房子在那里面,那你对学生,你到底是要起到一个什么教育作用。

看来,一座慰安所的去与留,不仅关乎着历史和现在,也关乎着孩子和未来。它究竟扮演着怎样的角色,会造成怎样的影响呢?

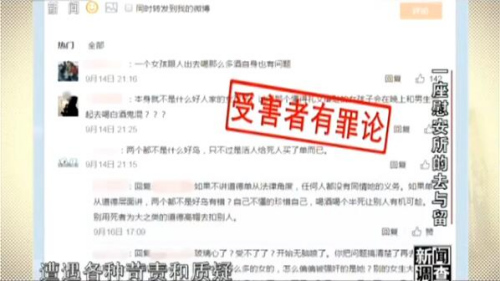

将“慰安妇”受害者称为“妓女”,将“慰安所”称为妓院,是对战争性奴役制度的极大曲解。但令人难以忽视的是,这种对性暴力受害者的曲解并不罕见。它使侥幸活下来的幸存者,在余生中也继续遭受漫长的羞辱和折磨。

韦绍兰:(月经)刚刚干净,就被日本鬼子抓去了。拿去那房被强奸的啊。就这样怀上孩子了。

罗善学:1945年我出生,(现在我)68岁,想结婚没有办法,谈了六个妹子,都没成事,“嫁什么人不好,嫁日本人,这个名誉好听吗?”人家讲。

这部讲述“慰安妇”受害幸存者韦绍兰大娘和她儿子故事的纪录片,是八零后导演郭柯的作品。影片用了一个特别的数字命名,《三十二》。

郭柯:2012年的7月份,在我准备拍这个的时候,我问了苏教授,我说现在这些老人还剩多少,他说32。我也没多想,这个片子就叫《三十二》。

记者:我们在战争期间遭受过日军性奴役的一共是?

中国“慰安妇”问题研究中心主任 苏智良:我们推测有20万以上的受害者。

32,其实指的并不是受害幸存者的全部数量,只是当时尚在世的,且经过苏智良教授等研究者调查确认的老人们。和其他曾遭受战争伤害的人们比起来,“慰安妇”受害者即使幸存,也往往选择保持沉默,甚至隐姓埋名远走他乡。逼迫她们做出这种选择的,不仅是内心的屈辱,更有外界的羞辱。

学生:不是很光彩的,还是不要特别了解比较好。

记者:你提到不太光彩,会觉得可能比如说,如果一个是抗战英雄……

学生:那可以。

记者:如果是个抗日烈士的。

学生:主要是这个题材。

记者:会觉得“慰安妇”它涉及到性侵犯这种。

学生:对,学生还是不应该知道太多。

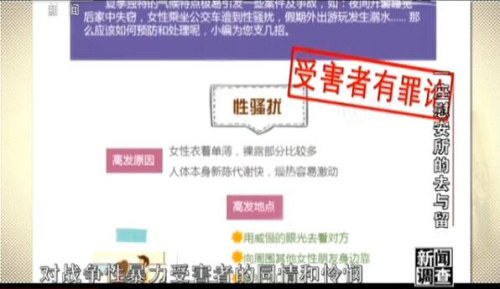

孩子们会对于女性遭受的性暴力产生耻感,并不是一件令人意外的事情。即使在今天,性侵受害者在面对大众时,都时常需要做好被羞辱的准备,遭遇各种苛责和质疑。在这样普遍的、对被性侵者进行二次伤害的语境下,我们或许很难奢望孩子们凭空产生对战争性暴力受害者的同情和怜悯。

学生:只要知道这个事情就可以了,你要是非把它拍成一个影像资料让我们去看的话,好像有一点点过分。

学生:就是说,在这种没有成年的情况下浏览这种东西,对性格或者是心理上会造成一些影响。

而这些听上去像是混淆了“战争性暴力”和“淫秽色情”两个概念的印象。

中国人民大学副教授、女权主义学者宋少鹏曾检索研究国内媒体对“慰安妇”的报道,发现“慰安妇”在大多时候,只是作为民族压迫的符号出现,但其个人经历和感受却鲜少被记忆和挖掘。对于面目模糊的受害者,人们往往更不容易生出感情,甚至有可能将受害者与性暴力本身混为一体,觉得肮脏,希望回避。

中国是“慰安妇”强征制度最大的受害国

中国是“慰安妇”强征制度最大的受害国,然而,在很长一段时间内,世界范围内都很少有人知道庞大的中国“慰安妇”受害群体的存在。

中国“慰安妇”问题研究中心主任 苏智良:从90年代初开始,整个的研究的队伍并不乐观,没有多少人关注,主要就是我们上海师范大学的一个团队。这个研究有很多条件的限制,需要大量的田野考察。

中国“慰安妇”问题研究中心主任 苏智良:幸存者大多生活在农村,有很多人是没有生育,因为她们的遭遇。所以她们的生活状态是非常糟糕。我们对这些我们所发现的幸存者,也开始生活费的援助,从2000年一直到现在,17年没有间断过。像海南的陈亚扁老人,她多次地对来访者说,如果没有这些援助费,我早就死了。

90年代进入这个领域时,苏智良刚过完第三个本命年,风华正茂;如今,他也步入了花甲。这些年来,他和夫人陈丽菲教授与大娘们结下了深厚的情谊,问寒问暖,捐物添衣,探病送药,直至陪她们走完最后一程。除了“中国慰安妇问题研究中心”募集来的资金,苏教授夫妇也一直自己出钱补贴取证费用和老人们的生活,一篇2005年的新闻中曾提到,截至当时,他拿出的花费就已有30万之多。今天再问起,他却不愿多谈,只回复说,“遇见受害者群体,作为一个中国人,你就不能转身离去。”

这两年,苏教授也曾尝试利用网络平台发起捐助,获得了数千网友的支持,但离“彻底解决老人们生活”的目标仍有差距。令他意外的是,今年年中,有人主动找上门来。

这是一场宣布资助“慰安妇”受害幸存者的新闻发布会,发起人是在华经商的韩国企业家梁必承、梁东霞父女。

记者:大概是在什么时候,是什么样的契机,生出了想要帮助她们的心情?

梁东霞:非常最近的事情,我们一家人看了这个电影之后。

梁东霞指的电影,是今年春天在韩国上映的《鬼乡》。这是一部讲述朝鲜少女被日军强征为“慰安妇”的故事。战时朝鲜是中国之外的另一个“慰安妇”受害大国,近年来,“慰安妇”问题在韩国一直广受关注。电影《鬼乡》中,中国少女被强征为“慰安妇”的情节,使许多韩国人第一次知道了中国也有“慰安妇”受害者。

梁必承:看了以后,我、我的太太一起哭了。那时候我找(到)苏教授,(问)什么方面我们可以合作,他说一个问题是生活费用,第二个问题医疗。

梁必承联系了自己的多位中国企业家朋友,以及清华大学第一附属医院的领导,他们决定一起出力,负责老人们接下来的生活和医疗问题。他们为这个专门的救助机构取名叫“22人的朋友会”,是从中国“慰安妇”幸存者的人数得来。

二十二,也是郭柯第二部纪录片的名字。在拍完记录韦绍兰大娘母子生存状态的《三十二》后,郭柯决定把其他“慰安妇”幸存者的故事也记录下来。

郭柯:希望它能进入院线,目不转睛地去接受观众的这种凝视。

纪录片进入院线并不是一件容易的事,为了增加知名度和上映机会,郭柯报名了许多电影节。

在莫斯科电影节、釜山电影节等不少国外知名电影节上,《二十二》都曾获得提名甚至拿奖;但报名国内电影节,却总被拒之门外。

难得的是,今年四月,北京大学生电影节通知影片入围,并邀请该片在北京师范大学进行展映。

观众:在这个艺术比较浮夸的年代,看到这么样一个片子,我感觉到很荣幸。

郭柯:其实我报了很多电影节,我不知道大学生居然是能认可这个片子,真的要感谢大学生朋友。

观众:很希望能来我们学校。

郭柯:辛苦啊,从石家庄跑过来。

《二十二》在这次电影节上获得了“纪录单元组委会特别推荐奖”,但随后在国内又迅速沉寂下来。

因为上映无期,《二十二》的微博一直没能像其它影视作品的官方微博一样,发挥太多造势宣传的作用,反而因为主创人员时常回去探望老人,而成为微博上关于“慰安妇”幸存老人生活现状的,最及时详细的消息来源。只是,这些传来的消息,不时会让人心里一沉。

讣告发出后,往往不会收到太多回应。它们迅速无声地消失在人们的视线外,正如老人们静静的告别。二十二这个数字,在沉默中正一格格继续向下跳动。

梁东霞是郭柯的同龄人,她与“慰安妇”老人们的缘分,则要追溯到更早。

梁东霞:大一的时候看我过父亲写的一篇文章,关于“慰安妇”的一个文章,我看了这篇文章之后,觉得哎呀我必须要研究“慰安妇”的问题。

梁东霞的父亲梁必承从商前曾在大学担任历史教授,梁东霞继承父业,本科时在美国达特茅斯大学攻读历史。

梁东霞:我发现它是一个比较综合性的问题,它涉及到外交关系,女性权利,还有社会上的地位的问题,当时我们学校是没有专门研究“慰安妇”的一个课程,然后我独立申请了一个课程。

对“慰安妇”问题的研究,帮助梁东霞赢得了达特茅斯大学的奖学金。她用一年半的时间走访了韩国、日本、美国等地,进行深入调查。

梁东霞:当时发现那个80%是韩国的,然后剩下的是有中国的,还有印度尼西亚的荷兰人。

探访韩国“慰安妇”受害老人起居生活的住所——“分享之家”

数量庞大的中国受害者,在当时尚未被国际学界所知,梁东霞和中国老人们的结缘也因此推后了多年。不过从十年前起,当时只有二十一岁的她就已开始关注韩国的“慰安妇”幸存老人。

梁东霞:在韩国有一家是叫“分享之家”,它是我经常去的分享之家拜访了“慰安妇”奶奶们。小朋友们也在,都是跟奶奶和孙子、孙女在一起这样的环境,很自然的。

梁东霞提到的“分享之家”坐落在韩国京畿道广州市,由韩国民间机构修建,除了历史纪念馆,主要供幸存的“慰安妇”受害老人起居生活。“分享之家”在韩国几乎无人不知,甚至还登上了著名旅游书籍《孤单星球》的推荐景点名单。但从首尔出发,一小时的车程越走越荒凉,我们一度担心自己会成为唯一的访客。到了之后发现,看来是多虑了。这里到处是孩子,一片活泼的气象。

学生:我是首尔中山高中志愿者协会的,我们每个月来一次分享之家,为这些“慰安妇”幸存老人做志愿服务,在韩语里我们叫她们“奶奶”。我会陪她们聊天,为她们倾听。

学生:我们不是唯一来做志愿服务的高中,每年还有很多其它学校的学生来这里。

纪念馆内还有孩子们在做讲解志愿者,他们的笔记本上记得密密麻麻。

在网上搜索,我们看到了许多年轻人与老人们的照片,里面还有不少小朋友。

对于没有经历过战争的民众,尤其是年轻一代,对“慰安妇”的历史产生兴趣和了解并不是一件天然的事。和中国同龄人一样,韩国中学生的升学压力也极大。为什么这些孩子愿意牺牲娱乐和游戏等更有趣的事情,将时间花在这里?

学生:这件事不能用有趣没趣来衡量,这是一件我们应该做的事。

学生:那些有意思的事情,像游戏和爱好,以后都能以后再说,但对于奶奶们,这可能是我最后一次见到她们了。

每年的母亲节和老人的生日,孩子们也都细心惦记着。

学生:我对她们有种特殊的感情。六七十年前,她们曾是别人的姐妹,是女儿,是妻子,每当想到这些都让我非常难过。我也能想象她们的兄弟、父辈会因此多么痛苦。

学生:我有一个姐姐,而我的奶奶只比他们小五岁。有时会想,如果我的奶奶当年被抓去做“慰安妇”会怎样,光想想就很痛苦。所以我感到自己有责任去抚慰她们。

能把受害者当作家人,毫不忌讳地自我代入,并不是一件容易的事。对性暴力受害者的羞辱和污名,在各时各地都不罕见;相反,想要避免漠视、产生共情,可能需要付出极大的努力。在电影《鬼乡》中,主人公就曾受过这样的羞辱。

编辑:凡闻

上一篇:网传眼球操能治500度近视 别转了“并没有什么卵用” 下一篇:84岁老太和儿子骑摩托去西藏 嫌海拔不够高连称扫兴