西商丝路|万里丝路 延续商魂

西安是中国历史上第一个建立完整商业管理制度的城市,也是古代商人们最重要的聚集地。丝绸之路是著名的古代贸易商道,自东向西绵延万里、货通中西,但它的第一步是从西安开始的。因此,西安出土的很多文物和历史典故,都直接或间接地诉说着商人们在丝路贸易上的传奇过往。

赵惠满墓志 揭示唐代“西商”财富观

大唐西市博物馆还馆藏有一方唐代商人赵惠满的墓志,这块墓志上记载的文字则恰好说明了唐代“西商”“守法护国”的财富观。

赵惠满墓志记载:“夫在白屋奉王税,自幼及长,不求减免,谓之忠……不汲汲,不惶惶,临财能廉,处均不滥,家有余积,衣服鲜明,谓之富……” 这段文字,将一个守法护国、诚实经营发家的“西商”形象跃然于纸上。

据一份题为《秦商发展报告》的文章介绍,陕西是中国儒家思想基础的发祥地和道教思想的传播地。周人“忠、孝、节、义”的人格修养和道教“道法自然”的哲学思想,对西安商人影响很大。

此外,陕西还是中国法家思想的践行地,商鞅变法强调依法治国,按法行事,对西安商人培育很深。加之,西安又是十三朝文明古都,皇城子民的历史地位也养成了西安商人以“国是为重”的思维定式,形成了建功立业、光宗耀祖的人文情怀,使他们在商业经营中道法自然,按照商业规律办事;依法经商,不以身试法,规规矩矩做生意,堂堂正正做商人,表现了很高的职业自觉和人格操守。

如果说赵惠满刻画了传统西商身上“忠、孝、贵、富、寿、正、善”的精神风貌,那么他墓志铭上的文字则为解读西商“守法护国”提供了极其宝贵的历史佐证。

买坑有道 商业地产历史第一人窦乂

参观过西安大唐西市博物馆展厅的人,都对“窦乂买坑”的典故印象深刻,这位唐代时在西市做生意的商人,被看作是商业地产的历史第一人,也被当作“西商”开拓进取和取之有道的精神化身。

窦乂买坑的故事发生在唐长安西市南边的一块十余亩的臭水坑边,这个被大家当作倒放垃圾的水坑却被商人窦乂花三万钱买了下来,做了一系列剑走边锋的改造后,摇身变成人气最旺的商业地产。

这位“西商”鼻祖是如何完成这项转变的呢?史料记载,窦乂先在水洼中立了一根木杆,杆顶挂一面小旗。再围绕着地沿垒起六七座临时小房,雇人制作烧饼、团子等食品。招呼小孩投掷石块、瓦片击木杆上面的小旗。击中的,就奖给烧饼和团子吃。很快,附近的小孩争相前来投掷。不到一个月,居然有上万人次来投掷石头、瓦砾,不久垃圾坑填满了。

精明的商人窦乂,在填平的这块地皮上,建造了20间商铺,据说租出去后,每天单房租就可以收取几千钱,窦乂从中获利甚多。这个地方后来得名“窦家店”,成了繁华地块。窦乂用大智慧做大生意,被看作是取之有道的“西商”典范。

除了取之有道,西商窦乂的人生标签还标注着气度和胸怀。大唐西市博物馆馆长王彬介绍,史料记载,有位叫米亮的胡人,因为生意落败流落在西市街头。窦乂见他可怜,整整接济了他七年。

他们成为好朋友后,窦乂出钱资助米亮继续在西市做生意。后来有一天米亮来见窦乂,鼓动他买下一处房舍。告诉他这房子一定值得买,因为信任米亮,窦乂不加思索地花200贯钱买下了这处宅子。

写完房契后,米亮悄悄对窦乂说:“我擅长鉴别玉石,你买的这处房子虽然不值钱,但院子里有一块捣衣石,其实是一块于阗玉!”听罢,窦乂找来一位玉工鉴定,果然是一块上等于阗玉。窦乂雇玉工将这块捣衣玉石加工成上等的玉腰带,剩余的下脚料加工成各种摆件和饰品,共卖得几十万贯钱。之后窦乂将这座宅院,连同房契赠送给米亮,让他有个居所,算作对他的酬谢。

王彬说:“如果没有窦乂对胡人米亮的援助和信任,就没有米亮以和田玉报恩的典故,因此窦乂和米亮之间的友谊,被看作唐代西安商人的大气度和大胸怀。”

飞钱 扑满 算珠 见证唐代商业繁荣

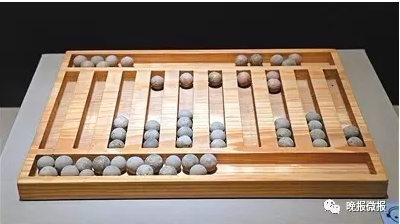

釉陶算珠

西市商业的繁荣,也促进了金融业的发展,由于商品交易不断扩大,货币流通速度加快,于是一些旨在方便交易的金融机构和交易形式应运而生。

唐代货币使用最多的是开元通宝,王彬说:“开元通宝在唐代就像今天的美元一样,是各国商人在西市商业贸易中的统一结算凭证。但对于商人来说,外出经商沉重的开元通宝似乎并不方便携带,因此唐中期产生了一种叫‘飞钱’的汇兑业务。即商人可到当地官方机构或富商家存钱,开具凭证,然后持证去异地提取现金,这是最早的汇兑业务雏形,而据考证,西市的各个商行内每年都会有大量的‘飞钱’出入。”按照商业规律,有汇兑就一定并存大量的现金流,因此在西市遗址中出土了大量的“开元通宝”。

有一种特殊的器型在西市遗址的出土量也很大,那就是陶扑满。

扑满是我国古代先民储钱的一种盛具,类似于现代人使用的储蓄罐。中国古代有两千多年时间通行的是方孔圆钱。先民们为储存之便,用陶作罐形或匣形的器具,顶端开一条能放进铜钱的狭口,有零散铜钱即投入其中;有的腹部还开有一小眼,供插系绳子用,悬吊于梁上。装钱只有入口,没有出口。钱装满后,则将其敲碎取之。“满则扑之”,故名“扑满”。

王彬说:“有人推测,‘扑满’是西市商人存钱用的,但是遗址出土的均是未使用过的扑满,在这个兴盛的贸易市场上,扑满也许还是一种商品,或许会被西去的驼队沿着丝绸之路带到中亚、西亚甚至欧洲。”

除了扑满,西市遗址出土的算珠是唐代商业的见证物。中国古代一直使用算筹运算,一般认为从北宋开始至明代算盘才取代算筹,而成为主要的计算工具。西市出土的这些唐代陶算珠,虽然还不是完整意义的算盘,但仍是重大发现。当年西市的商铺内,可能已经有使用这样的算珠供商人们进行快速运算的算具了。算珠的出现则为数学史上有关唐代可能已有“珠算”的推断,提供了有力的实物证据。

胡商 通过丝绸之路到达长安

唐代丝路驼队文物

资料显示,从丝绸之路到达长安的远道商旅,一般都会把西市作为终点,而再从长安出发时,又会将西市作为起点,从这个意义上讲,唐长安城的西市是丝绸之路贸易国际货源的最大集散地。

西市当时是唐代长安胡人和胡商聚集的地方。胡人当时在西市的经营范围比较广,珠宝、绢帛、茶叶、药材等领域都有他们经营的痕迹,从文献资料来看,他们更偏重于珠宝、邸店、举质及餐饮业等几个方面。

《唐律疏议》记载:“邸店者,居物之处为邸,沽卖之所为店。”因此邸店不仅是客栈、货栈,也是代人储存钱币,并出售金玉珠宝等贵重物品之处,当时来长安的胡人多经营这类生意。

此外,胡人还较多经营的举质则是可以放高利贷的当铺。他们经营的饮食业最为著名的和最有特色的则是胡姬酒肆,李白的《少年行》诗之二中描述“五陵年少金市东,银鞍白马度春风。落花踏尽游何处?笑入胡姬酒肆中”。这说明,唐长安西市中的胡姬酒肆更是文人墨客喜欢光顾的去处。在大唐西市博物馆里,也有关于胡姬酒肆的实景展出。

众多的胡商中,以波斯胡人最多,波斯胡人几乎成了西域商人的代名词,他们沿着丝绸之路来到长安,其中不少人专门从事珠宝行业和金融行业,而大多住在西市周围,西市的波斯邸和波斯店,都是波斯商人开设的邸店。而波斯商人中的大商富商也不少。他们中有人富可敌国,有的财大气粗,甚至有人直接与唐朝皇帝做生意。

以往西安的考古发掘证明,西安及其周围地区曾出土过不少波斯银币。这些波斯银币与东罗马的金币一样,都是当时丝绸之路贸易上的珍贵实物例证。从历史文献看,唐代长安西市、东市的货品通过丝绸之路运往西域,一直至中亚、西亚以及南亚各国。交易的商品种类很多,其中以各种丝织品为大宗,其次为瓷器、竹器、漆器、铁器、茶叶、纸张、金银器及雕刻品等。在西市遗址发掘时就出土过大量的骨质废料,据推测应该是骨器雕刻后的剩余材料。

通过丝绸之路从各地运往长安的商品就更多了,综合文献显示,主要有珍珠、玛瑙、珊瑚、玳瑁、象牙、犀角、红宝石、蓝宝石、白胡椒、黑胡椒,甚至骏马、大象、狮子以及鹦鹉等,还有许多香料和一些如紫檀木、沉香木等木材。这些货物的流通,在唐代通过丝绸之路上的西商、胡商繁荣了亚欧大陆的贸易市场。

丝绸 是丝路上的硬通货

考古工作者在一片来自吐鲁番墓葬出土的冥衣中,发现了一张唐代胡商的状纸。状纸的主人向官府起诉其亡兄的中国合伙人,因为在其兄去世前,曾向那位合伙人借出了275匹丝绢。而他的目的则是希望法庭能授权继承其兄的债权。

这从某个侧面说明,当时在丝绸之路上的贸易,丝绸是绝对的主角,也冥冥中预示了丝绸的另一种作用。

王彬介绍:“在唐朝丝绸还有另一种重要的功能——很多西北地区的军饷是丝绸,丝绸也可以物换物,它是丝绸之路上的硬通货。”事实上,在唐宋之间,在整个中国西北地区的“茶马贸易”兴起之前,便已有了著名的“绢马贸易”。唐代诗人白居易在《阴山道》一诗中曾写道:“五十匹缣易一匹,缣去马来无了日。……元和二年下新敕,内出金帛酬马直。”讲的就是唐朝时发生的丝绸换马交易。

绢帛是丝织物的总称,包括锦、绣、绫、绮、罗、纱、绢、缣、彩、绸等。这些丝织物都可以作为货币使用,但是最重要也最常见的是绢、缣。所谓绢是一种细纱较疏的织物,缣则是一种很细密的织物,它的丝数比绢多一倍,所以称为缣。除丝织物外,布在民间也被作为货币流通。

根据政府规定,绢以四丈为匹,布以五丈为端,均宽一尺八。通常绢帛的使用均以匹计,在较大金额交易中比较多用,这是因为绢帛一经切割就会受减损,然而用于日常零星交易时,也常见以尺帛作为交换手段。

白居易《卖炭翁》诗云:“一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得,半匹红绡一丈绫,系上牛头冲炭直。”这首诗虽然旨在揭露宫市之弊,但也从另一方面看出当时绢帛已充当货币的事实。丝绸在唐代,除了是被人购买的服装原料外,又多了一层支付功能。

在丝路的贸易中,我国的丝绸又一次实现了从货币向商品的转变,他们以这种独特的形式在欧亚大陆中流动,为中国购买了马匹或其他西域的物质产品。这也解释了在“丝路”的东端常能发现罗马、拜占庭金币,而在西方很少出土中国铜钱的原因,因为丝绸本身就是丝路通行的硬通货。

乐器 映射商贸之路上的民族融合

唐代陶埙

自西汉至隋唐,随着丝绸之路的畅通,京师长安聚集了许许多多来自西域各地的胡人、胡商。这些胡商的到来,不仅促进了西域各国与唐的贸易关系和文化交流,而且由于他们长期留居和直接参与,在一定程度上促进了长安的商业繁荣。

埙,是中国最古老的吹奏乐器之一,在古代主要为诱捕猎物所用,大多用陶土烧制而成,形状多为圆形或椭圆形,常见的为六孔,顶端为吹口。最初埙是用石头和骨头制作的,后来发展成为用陶制作,是研究中国古代宫廷音乐史重要的实物资料。

出土于大唐西市遗址的几只陶埙佐证了商业发展中的民族融合过程。西市遗址出土的两件三彩陶埙大小相似,外形却均为胡人头状,内腔空,头顶和两颊处有三个小孔。一件上的胡人披发,深目高鼻,颧骨较突出,面部施三彩釉,以绿釉为主;另一件上的胡人双目圆睁,鼻梁较矮,脸部同样施三彩釉,色彩斑斓。两胡人头上的这三个小孔,应为埙的吹孔和音孔。

这两件以胡人头为主题形式制作的三彩陶埙,形象逼真、惟妙惟肖,表现了唐代工匠对美的追求,不难看出唐代中外文化交融的痕迹。王彬说:“胡人头像陶埙的出现,可能是当时工匠为喜好陶埙的胡人量身定制的器型。西市胡商云集,丝绸之路贸易蓬勃发展,商贾往来频繁,因此唐代工匠对胡人形象驾轻就熟,才能准确地将其用在陶埙的制作中。”

这两件陶埙为研究中国音乐和丝路文化发展史提供了珍贵的实物资料,而以胡人形象制成乐器充分表明唐代海纳百川的文化取向,同时也反映出唐代乐器种类丰富多彩,音乐歌舞高度繁荣的盛况。

穿过历史的烟尘,西市、西商、西安围绕丝绸之路展开的商业故事还有很多,留下的商道传奇不胜枚举。对历史了解的越深,王彬越是感慨:“汉唐时期,在横亘亚欧大陆的商贸古道上,开启了万里丝路,千年来流传着西商的故事……”

文/首席记者 张佳 图/记者 张宇明

编辑:张宏敏