古诗词里的陕西:塞下秋来风景异

来源:西安晚报 时间:2024-12-18 07:46:47 编辑:张进 版权声明

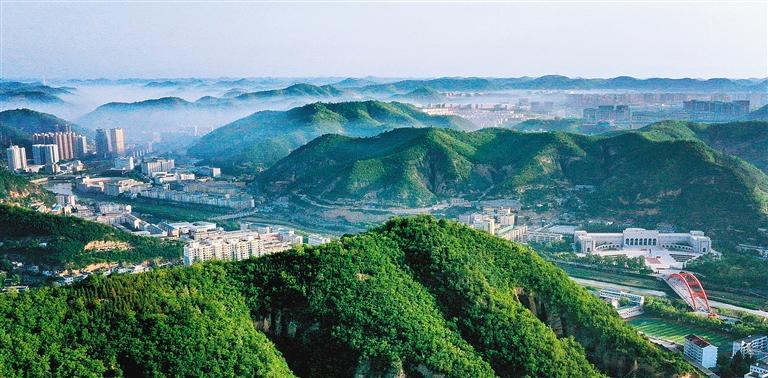

延安城区鸟瞰图 延安市委宣传部供图

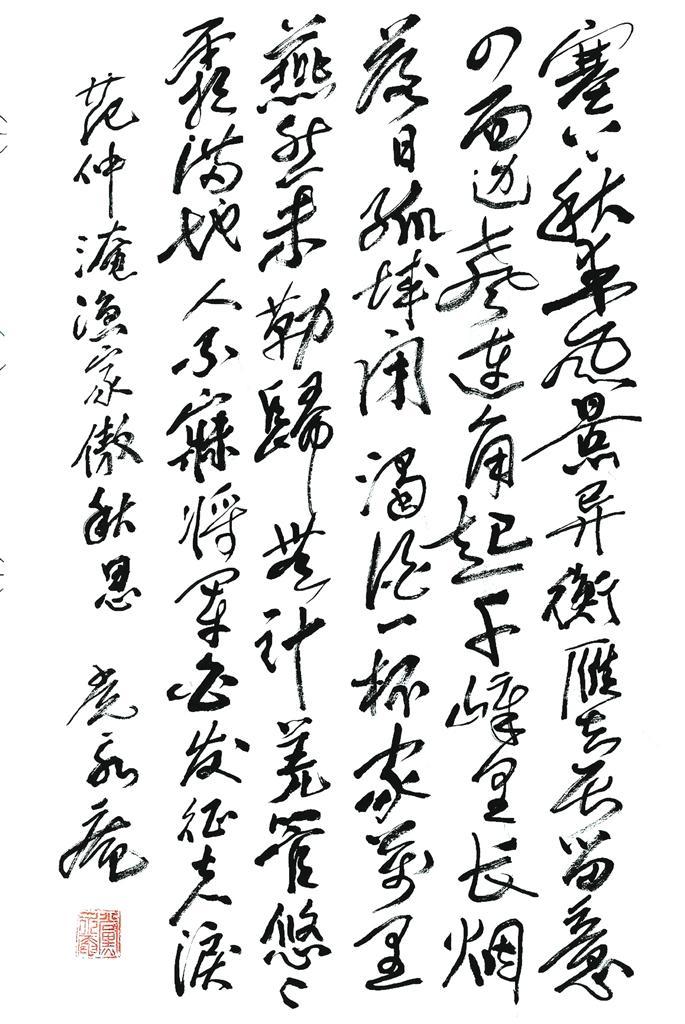

党永庵 书

塞下秋来风景异,

衡阳雁去无留意。

四面边声连角起,

千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,

燕然未勒归无计。

羌管悠悠霜满地,

人不寐,将军白发征夫泪。

——《渔家傲·秋思》

北宋·范仲淹

900多年前,延州的秋景流淌进范仲淹的笔端,于是有了这首《渔家傲·秋思》。初冬时节,记者以诗词为媒,走进延安,追寻历史,感受当下。

边塞临危受命 敌军“谈范色变”

延安,古称肤施、延州,首批国家历史文化名城。自古便是兵家必争之地,素有“塞上咽喉”之称。

北宋宝元元年(1038年),党项首领李元昊称帝,国号大夏,史称西夏。康定元年(1040年)初春,西夏十万大军在三川口大败宋兵,直逼延州城下。“边关奏急,朝廷震恐,在这一历史背景下,范仲淹临危受命,被任命为陕西经略安抚副使兼任延州知州。”11月29日下午,延安大学文学院教授、博士霍建波接受记者采访时说。

范仲淹上任后,积极进行军队体制改革,筑建防御工事,操练甲兵,安抚边民,并多次出奇兵大败敌军,收复大片失地。西夏兵“谈范色变”,赞其“胸中自有数万甲兵”。但后来,宋廷采纳了保守派“闭城御敌”的消极战略,这令满腔热血的戍边将士们束手束脚,进退两难。 “时年深秋,52岁的范仲淹已是满头白发,心力交瘁,他看到边塞萧瑟的秋景伤感不已,触景生情,于是挑灯夜填了这首‘发豪放词之先声’的《渔家傲·秋思》。”霍建波说。

词坛开宗立派 彰显家国情怀

“北宋初期,词坛盛行‘婉约’之风,内容多为描写儿女情长和离愁别绪,直至《渔家傲·秋思》的出现才打破这一局面。”霍建波说, “该词上阕首句‘塞下秋来风景异’开门见山,呼应词题‘秋思’,紧接着‘衡阳雁去无留意’,以大雁南飞这一具有典型思乡意味的意象,再次点题。接着描写边塞‘风景异’的具体内容:‘四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。’边塞号角连天,战马长嘶,黄沙蔽日,狼烟四起,孤城紧闭。从听觉到视觉,无不透出边塞深秋的肃杀之气,也勾起了词人的思乡之情。”

下阕首句“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”,一杯浊酒难消万里乡愁,思念终归是思念,但“燕然未勒”,边患未平,那就不能无功而返。这里词人借用东汉窦宪率兵击退匈奴登燕然山(今蒙古国的杭爱山)刻石记功凯旋的典故。思乡是人之常情,卫国是将军的使命,家国情怀蕴于词中,铁汉也柔情啊!“羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。”在凄凉的羌笛声中,在一地寒霜的深秋夜晚,词人以酒消愁,想到自己满头白发却功业未竟,不禁彻夜难眠、潸然泪下!“读者不难想象,如果社会昌明,朝野同心,词人向往建功立业,可如盛唐将士那样‘功名只向马上取’‘不破楼兰终不还’。然而在这首词中,我们能听到进军号,也能听到恋乡曲,这种归念,不是单纯的乡愁,其间还渗透着词人壮志难酬的复杂情绪,这是理想与现实的矛盾,他们的眼泪既是柔情的儿女泪,更是不甘的英雄泪。”霍建波说。

霍建波表示,《渔家傲·秋思》 在北宋词坛具有里程碑的意义:“其词风一改宋词以往的婉约绮媚,词调悲壮但不失家国情怀,感情沉郁却有感而发,绝不落‘为赋新词强说愁’之窠臼,堪称豪放词的开山之作。这对其后以苏轼、辛弃疾为代表的豪放派词人产生了深远的影响。”

范公祠

先贤遗存颇丰 见证时代变迁

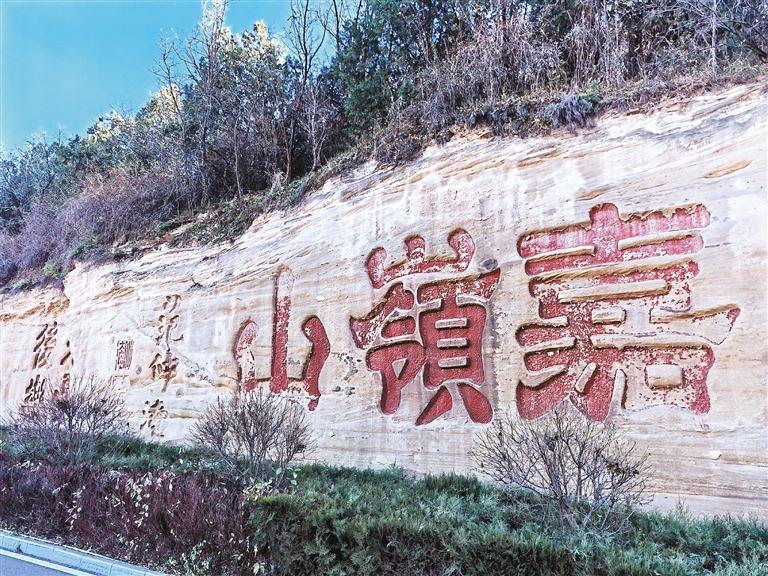

今日的延安,仍能见到范公的诸多遗存。在宝塔山西麓的崖壁上,“嘉岭山”“出将入相”“一韩一范”“先忧后乐”“胸中自有数万甲兵”等阴刻大字遒劲有力。其中“嘉岭山”为范仲淹于庆历四年(1044年)秋手书,其余文字,或隶或楷,尽为北宋晚期及明清时期文人雅士仰慕范公所镌。“虽然时间已过去近千年,但见字如晤,范公仿佛还在我们身边,他高尚的人格和情操仍是我们今天做人、做事和为政的典范。”延安市文化和旅游局局长邓丽雅说,“如今,宝塔山石刻已成为旅游打卡地和爱国主义教育基地,成为对外展示延安的一张历史文化名片。”

每当夜幕降临,这里会为游客免费放映灯光秀,灯光秀通过“声、光、电”等科技手段,在宝塔山体上投射一幕幕的历史经典,为游客带来精神和视觉盛宴。

站在宝塔山最高峰的摘星楼上俯瞰,延安市区高楼林立,市井繁荣,山川秀美,一派祥和。据随行导游介绍,摘星楼是在望寇台遗址上修建的,因其之高而得名。望寇台是当年范公镇守延州时所筑的军事瞭望台,后在战火中损毁。游客张先生感慨万千:“战乱时期的望寇台,今天成了市民欣赏城市风光的观景台,这是先忧后乐的真实写照,若没有先辈们的‘忧’,哪有我们今天的‘乐’啊!”

在清凉山范公祠前,历史老师薛敏用手指着楹联,教孩子们朗读“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的名句,稚嫩的童声犹如清泉,在山间回荡。“结合诗词名句讲述历史故事,培养孩子们的历史兴趣和史观,我觉得很有意义。”薛敏说。推门而入,祠堂内供奉的三尊雕像映入眼帘,居中的范公身着红色战袍,不怒自威,其爱将狄青、种世衡分立两侧。一旁的石碑上,镌有其手书的《清凉漫兴》《和庞龙图柳湖诗》等诗词文章。 “范公祠背靠清凉山,与宝塔山遥相呼应,和延河水相映成趣,集美谈、美景、美文于一身,已成为延安的热门旅游景点。”薛敏说。

范仲淹在镇守延州时,还大兴学风、修建书院,广招随军学子研文习武,为朝廷培养了一大批栋梁之材。史载书院各朝代均沿用及重修,至清末废没。2015年,“嘉岭书院”作为一家私立书院在延安宝塔区旭坤小区设立。如今,陕旅集团“金延安”圣地河谷项目在宋街恢复修建了“嘉岭书院”景观院落,使这一千年书院得以重生。“嘉岭书院在教化民众、培养人才及安定社会方面取得了巨大成就,是古时崇尚教育的典范,目前已成为延安市青少年研学基地,对传承国学文化大有裨益。”陕旅集团延安公司党委书记、董事长国小强告诉记者。

此外,延安凤凰山等地还有范仲淹戍边时期所筑建的“镇西楼”“范公井”等遗址。“它们是城市的文化符号,是社会发展的见证。延安非常重视文化遗产保护工作,充分发掘利用,让其绽放时代光彩。”邓丽雅说。

嘉岭书院成为青少年研学基地

延安日新月异 人民幸福安康

12月8日下午,枣园、杨家岭等革命旧址前游人如织。重庆游客张先生告诉记者,他们一家六口已经在延安玩了3天,先去了较远的黄帝陵、壶口瀑布和乾坤湾,当天上午登了宝塔山,逛了红街,还看了《再回延安》红色剧演出。“延安不光自然景色美,红色旅游文化更令人感受深刻,父母亲多次热泪盈眶,告诫我和儿女们幸福生活来之不易,要好好珍惜。”张先生说。

延安市统计局的最新统计数据显示,今年前三季度,该市接待国内外游客3851.44万人次,科技、文化、民生基建投资增势良好,城镇居民人均可支配收入43108元。经济发展稳中有进,城镇建设有序推进,人民生活水平和幸福指数持续提高。

如今,“塞下秋来风景异”一词有了新解:经济发达、科技进步、文化繁荣、人民安康。这样的“风景”,应该是范公心中最美的风景吧!

延伸阅读

延水正中出 一郡两城雄

宝塔山石刻是延安一张重要的历史文化名片

延安在古代是边塞重镇,自带了苍凉的底色,所以星空格外寥廓璀璨,让这片黄土地熠熠生辉。

“诗圣”杜甫在长安狱中写下《月夜》:“今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。香雾云鬓湿,清辉玉臂寒。何时倚虚幌,双照泪痕干?”“鄜州”,正是今天的富县。从此,“鄜州月”成了最深情的月亮。唐末道士吕岩(洞宾)曾写《清凉漫兴》:“云笼翠壁雪凝冰,百尺楼台度晚钟。任我游来三五际,石阶踏冰不逢僧。”范仲淹还有诗曰:“金明阻西岭,清凉寺其东。延水正中出,一郡两城雄。”也许,这首诗放在今天更为应景,因为十几年前,延安建了新城,与老城相映生辉,成为名副其实的“一郡两城雄”。

司马光《游延安宿马太博东馆》诗云:“暮烟凝塞土,堠火落天涯。坐久笔生冻,夜阑灯作花。”生动传神地描写了边塞的苦寒与静谧,给人一种时空停滞的错觉。另有《延安道中作》诗曰:“羁旅兼边思,川原蹀血新。烟云长带雨,草树不在春。细水淘沙骨,惊飚转路尘。今朝见烽火,白首太平人。”将边塞凄苦和家国情怀写到极致。

北宋文学家晁说之作《自延安回道中作》一诗:“延州红胜洛州花,打剥工夫阿那家。我亦劳心添病骨,悔将黄卷负年华。”据考,该诗首句描写的是被视为美丽和幸福象征的山丹丹花,花语为“坚持斗争”,是延安今天的市花。

沈括在《延州》诗中写道:“二郎山下雪纷纷,旋卓穹庐学塞人。化尽素衣冬不老,石油多似洛阳尘。”他在延州时期,发现并命名了“石油”,后记载于《梦溪笔谈》中,称“此物后必大行于世”,果然一语中的。

记者周鹏

记者手记

“先忧后乐”与延安精神

在历史的长河中,有一种情怀穿越时空,历久弥新,那就是“先忧后乐”的崇高境界;在革命的烽火里,有一种精神激励后人,那便是延安精神。

“先忧后乐”,源自范仲淹的千古名句“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。它不仅仅是对个人品德的要求,更是对国家、对民族深沉责任感的体现。在历史的长卷中,无数仁人志士以此为座右铭,他们心系苍生,忧国忧民,在国家危难之际挺身而出,以己之力,解民之难,展现了中华儿女的高尚情操和无私奉献。

而延安精神,则是中国共产党在延安时期形成的宝贵精神财富。他们自力更生,艰苦奋斗,用血肉之躯筑起了革命的铜墙铁壁;他们全心全意为人民服务,实事求是,用实际行动诠释了党的根本宗旨;他们理论联系实际,不断开拓创新,为中国的革命和建设事业注入了源源不断的活力。

回溯历史,我们不难发现,这两种精神早已植根于我们的民族血脉之中。屈原在《离骚》中倾诉心志:“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。”杜甫在《春望》中感叹:“国破山河在,城春草木深。”洪应明在《菜根谭》中告诫:“嚼得菜根,百事可做。”

“先忧后乐”与延安精神,两者虽各有侧重,但内在相通。它们都强调了责任与担当,都倡导了无私奉献与艰苦奋斗。在当今社会,面对复杂多变的国际形势和国内改革发展的艰巨任务,我们要有“先忧后乐”的胸怀,时刻将国家和人民的利益放在首位,勇于担当,敢于负责;同时,我们也要秉承延安精神,不畏艰难,勇于创新,以实际行动践行全心全意为人民服务的宗旨。

在新的时代背景下,“先忧后乐”与延安精神,引领着我们不断前进,共同书写中华民族伟大复兴的新篇章。

来源:西安晚报

相关热词搜索: